"Du fliegst wie ein Adler!"

6. Zur Organisation des Fallschirmsports im Bezirk Dresden

Mit der Abteilung Flugsport oder Fliegerische Ausbildung beim ZV (= Zentralvorstand) der GST hatte ich im Prinzip nichts zu tun. Deshalb will ich mich hier nicht darüber auslassen. Wir mussten nur immer das umsetzen, was als Weisungen und Auflagen durch den ZV herausgegeben wurde. Daneben gab es am Sitz des ZV in Neuenhagen bei Berlin auch die zentrale Flugüberwachung der GST. Als Flugleiter musste ich dort Flug- und Sprungbetrieb an- und abmelden und erhielt von dort die Flugfreigaben und den Flugwetterbericht. Aber kein persönlicher Kontakt, dass erfolgte alles per Fernschreiber.

6.1. BV und BAZ

Im BV (= Bezirksvorstand) gab es ebenfalls eine Abteilung Flugsport. Dessen Leiter war jahrzehntelang Werner Kühne, ab 1981 Heinz Winter. Winter war vorher ab 1966 hauptamtlicher Leiter des GST-Flugplatzes Klix. Dem Abteilungsleiter Flugsport unterstanden die hauptamtlichen Stützpunktleiter an den einzelnen Flugplätzen Dresden, Riesa-Göhlis und Riesa-Canitz, Pirna, Bautzen-Klix, Görlitz und Eibau. Das war im Schwerpunkt Segelflugbetrieb mit entsprechender Ausbildung und eigenen Flugzeugen. Dazu kam die Motorflugausbildung in Riesa-Göhlis. Deshalb wurde aus dem Flugstützpunkt dort Anfang der 60er Jahre ein BAZ (= Bezirksausbildungszentrum für fliegerische Ausbildung) mit einem BAZ-Leiter.

Stützpunktleiter / BAZ-Leiter

????? Stanglauer Am 18.11.1958 bei der Überführung einer Jak-18 im Schneetreiben bei Leipzig abgestürzt,

Walter Janke 1958 – 1961,

Manfred Reis 1961 – 1964 ,

Peter Bürger 1964 – 1969,

Heinz Krönert 1970 – 1974,

Rolf Schumann 1974/1975,

Heinz Neubert 1976 – 1979

Oberinstrukteur Fallschirmsport

Für den Fallschirmsport war ein hauptamtlicher Oberinstrukteur verantwortlich. Der OI war im Prinzip unsere „Boss“ und Ansprechpartner:

Werner Schmidt (1957 – 1971),

Dietmar Soppart (4 Monate 1968),

Uwe Hübner (1971 – 1974),

Klaus Tscharntke (1974-1979),

Klaus Schneider (April 1982 bis April 1984),

Wolfgang Büschel (1984),

Günter Seibt (1986/1987),

Rolf Lohse (1987),

Ilona Bäßler (1987),

Peter Dank (1988 – 1990)

Fallschirmwart

Am BAZ arbeitet auch ein hauptamtlicher Fallschirmwart:

Horst Brändel (bis 1960),

Lothar Garus (1960 – 1964?),

Klaus Tscharnke (1964 – 1974),

Andreas Klingner (1974/1975),

Hermann Diewock (1976 – 1979)

Absetzpiloten

… auf der L-60:

Heinz Ludwig

(hauptamtlicher Motorfluglehrer in Riesa – L-60-Absetzpilot),

Witlof Hasche

(L-60-Absetzpilot in Klix, 1967-1973 hauptamtlich als Technischer Leiter bzw. Flugplatzleiter in Klix, 1986 DDR-Meister im Präzisionsflug),

Peter Östreich

(ehrenamtlicher Motorflieger und L-60-Absetzpilot)

… auf der AN-2:

Klaus Prodolsky

(hauptamtlicher An-2-Pilot, kam mit der DM-WCZ aus Schönhagen),

Von 1965 bis Ende 1979 hatte das BAZ Riesa-Göhlis eine eigene An-2 (DM-WJK):

Heinz Krönert

(hauptamtlicher Motorfluglehrer in Riesa-Göhlis und unser An-Pilot, ab 1980 Motorfluglehrer auf der Z-42 in Jahnsdorf),

Heinz Neubert

(hauptamtlicher Motorfluglehrer in Riesa-Göhlis und An-Pilot),

Martin Jacob

(Segelfluglehrer und Motorflieger, flog als Attraktion die PO-2 zu Flugveranstaltungen und auch die An-2 als Absetzpilot),

Jochen Wilsdorf

(Co-Pilot auf der IL-18 bei der Interflug und ehrenamtlicher An-Pilot bei uns, 1979 mit einer als Frachtmaschine umgebauten IL-18D der INTERFLUG auf dem Flug von Luanda (Angola) nach Lusaka (Sambia) tödlich verunglückt., die Maschine hat Waffen aus der DDR für die im damaligen Rhodesien operierende Unabhängigkeitsbewegung ZAPU an Bord.)

Peter Bürger

(An-Pilot während seiner Zeit als Leiter des BAZ Riesa-Göhlis, Fliegerkamerad aus meiner Zeit auf der Jak-18 in Riesa-Göhlis (1958)),

Erich Neumann

(ehrenamtlicher An-Pilot, Fliegerkamerad aus meiner Zeit auf der Jak-18A in Brandenburg-Briest (1959)),

Frank Gerhard Meutzner

(ehrenamtlicher Segelfluglehrer und Motorflieger aus Dresden, ich kannte ihn von der Ingenieurschule. Ich dürfte mit ihm mal in der Jak-18A von Riesa zur Maidemonstration der GST nach Dresden mitfliegen),

Martin Lowack.

Kurt Dietrich,

Bernd Fiedler

(Pilot und Stützpunktleiter beim Agrarflug in Großenhain und ehrenamtlicher An-Pilot bei uns., nach der Wende Flugplatzleiter auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz in Großenhain, er hatte dort auch eine An-2, die konnten wir 1994 für einen Rundflug Großenhain-Riesa-Meißen für unsere Arbeitspartner von der Management Akademie München chartern. )

Gerd Rosso

(Flugplatzleiter von Pirna-Pratzschwitz und Absetzpilot auf der Cessna.)

Und nicht zu vergessen der unverwüstliche

Karl-Heinz Wüstling

(„Der Schwarze“ -von 1964 bis 1989 (?) hauptamtlicher Bordmachaniker und 2. Pilot auf der Riesaer An-2.

Wolfgang Pietsch

(Bordmachaniker und 2. Pilot 1976 – 1979)).

Bild 1 – Die DM-WJK war von 1965 bis 1979 in Riesa-Göhlis stationiert.

(Bildquelle: Heinz Großer)

6.2. Sektionen bzw. Grundorganisationen

Anfangs nannten sich die Fallschirmsportgruppen auf lokaler Basis Sektionen. Später entsprechend der Organisationsstruktur der GST: Grundorganisation. Große Grundorganisationen hatten dann Sektionen in den verschiedenen Sportarten. Formal unterstanden sie dem GST-Stadt- bzw. Stadtbezirksvorstand mit allen Formalitäten einer DDR-Massenorganisation: Mitgliederversammlung, Wahlen und Rechenschaftsbericht, Delegiertenkonferenz, Beitragskassierung etc. Damit hatte ich nichts am Hut. Dafür fanden sich immer andere Kameraden.

Solche GO oder Sektionen Fallschirmsport konnten aber nur dort langfristig existieren, wo auch einige FS-Lehrer lebten und arbeiteten. Das war im Prinzip nur in den Städten Dresden, Riesa, Pirna und Bautzen der Fall. In der Regel hatten die Sektionen einen Trägerbetrieb, wo auch einige FS-Lehrer Betriebsangehörige waren und in deren GST-Grundorganisationen sie eingebunden waren. Für den Fallschirmsport hatte das den Vorteil, dass sie besseren Zugriff zu den Lehrlingen und Jugendlichen des Betriebes hatten, um sie für den Fallschirmsport zu gewinnen, das Betriebsangehörige weniger Probleme mit den Freistellungen von der Arbeit hatten und dass die Betriebe einzelne Aktivitäten des Fallschirmsports auch mit finanziellen Mitteln aus dem Kultur- und Sozialfonds unterstützten. Solche Betriebe waren in Dresden das Baukombinat, später das Robotron Zentrum für Forschung und Technik bzw. Robotron Elektronik und das Sachsenwerk, in Riesa das Stahl-und Walzwerk und in Pirna der Kunstseidenwerk „Siegfried Rädel“.

Baukombinat Dresden (bis 1973)

Sektionsleiter: Egon Bagger, Karl Schiffner, Herbert Gauernack (bis 1973),

Fallschirmspunglehrer: Gisela Hartmann, Isolde Peemüller, Bärbel Haufe, Heinz Großer, Dietmar Soppart (bis 1973), Siegfried Schindler, Christian Wenzke, Bernd Heinemann (1964 – 1974)

Robotron Dresden (ab 1973)

Als Abteilungsleiter Bildung im Zentrum für Forschung und Technik Robotron konnte ich den Parteisekretär dafür gewinnen, eine eigene GST-Grundorganisation zu gründen. Damit löste sich die Sektion im Baukombinat auf. Mit Rainer Weber und Volkmar Buse waren später zwei weiterer Betriebsangehöriger aktive Fallschirmsprunglehrer. Dazu kam Peter Dank von Robotron Mikroelektronik.

GO-Vorsitzende: Rainer Weber (1973-1979), Peter Dank (seit 1979),

Fallschirmspunglehrer: Christian Füssel, Tanja Schneider (Assmann), Volkmar Buse (seit 1975), Rainer Weber (seit 1975), Peter Dank (seit 1977), Matthias Harz (seit 1977), Margit Harz (Braun), Sabine Koske, Heinz Eckert, Rolf Lohse, Anne Müller (Lohse), Claudia Kaden, Carsten Mayer, Edmon Langkau, Ines Hub, Heidrun Dank (seit 1987), Ralf Homuth (seit 1988).

Einige der aktiven Fallschirmspringer, die nach ihren Dienst bei den Fallschirmjägern zurückkamen, sind mir aus unserer GO noch in Erinnerung geblieben: Eberhard Jahn, Bernd Färber, Wolfgang Hantsch und Werner Sukolowski. Aber bevor sie Lehrer werden sollten, hatten sie schon wieder aufgehört.

Sachsenwerk Dresden

1975 baute Lothar Garus als Schweißer im Sachsenwerk dort ein eigene Sektion Fallschirmsport auf. Bald wechselten Christian Füssel und Tanja Schneider ins Sachsenwerk. Lothar hatte als Absolvent der DHfK sportmethodisch mehr drauf und war sehr engagiert. Aus seiner Sektion sind immer gute Fallschirmsportler und eine Reihe langjähriger Fallschirmspunglehrer hervorgegangen: Fritz Schäfer, Karl-Heinz Gläser („Knüppel“), Mathias Kurth, Ilona Bäßler, Steffen Münch, Thomas Streidt, Renato Nöbel, Sonja Schneider, Klaus Schneider („Ling“), Eddy Langhans, Uwe und Klaus-Peter Lekies, Thomas Wollank, Frank Donath, Sonja Schurow

Stahlwerk Riesa

Manfred Schmidt, Günter See, Alfred Dathe, Klaus Pätzold, Günter Jobst, Gerhard Geißel („Matzel“), Hans-Reinhard Franke („Reiner“), Detlev Hofmann, Uwe Koschmieder, Klaus Kühn, Regina Spalteholz (Kühn), Elke Hofmann, Hartmut Kocemba, Christian Schumann, Volker Schöne, Jens Förster, Volker Helbig („Speiche“), Steffen Hübner

Kunstseide Pirna

Rudi Schenk, Horst Schenk, Gert Schuster, Hermann Diewock, später Hartmut Kocemba, Elke Kocemba (Hofmann)

Bautzen

In der Chronik des Flugplatzes Klix (im Internet) wird erwähnt, dass es in den 60er Jahren dort eine Sektion Fallschirmsprung gab. Gegründet und geleitet wurde sie von den Kameraden Dornig und Freiberger. Paul Dornig, ein gelernter Schneider, nähte dort für viele Segelflieger die damals üblichen blauen Kombis. Beide habe ich auf meinen ersten Sprunglehrgängen kennengelernt. Freiberger ist mir auch deshalb in Erinnerung geblieben, weil er mit dem PD-47 auf dem Dach der Segelflughalle gelandet war und sich dort stolz fotografieren ließ.

In den 70er/80 Jahren gab es in Bautzen eine stabile Sektion mit den Fallschirmspunglehrern: Cherry Wolf, Dietmar Tannert, Karl-Heinz Kopp („Kalle“), Horst Mittrach, Volkmar Techritz („Techi“).

Görlitz

Nachdem Anfang der 60er Jahre die Görlitzer Vater Heinze und Schulz Udo („Mäuer) sich vom Fallschirmsport zurückzogen, starb auch die dortige Sektion. Obwohl in Görlitz mehrmals die DDR-Meisterschaften im Fallschirmsport stattfanden und auch wir bis zur Schließung des Flugplatzes Görlitz 1979 einige Male dort Lehrgänge durchführten, kam in Görlitz nie wieder eine arbeitsfähige Sektion zustande.

Stahlwerk Gröditz

Von 1970 – 1972 arbeitete dort eine Sektion Fallschirmsport unter Leitung von Lothar Garus. Die zerfiel allerdings, als Lothar ins Sachsenwerk nach Dresden ging.

Technische Universität Dresden

An der TU Dresden gab es in den 60er Jahren sowas wie eine Sektion Fallschirmsport. Sie bestand aus Studenten, die vor dem Studium irgendwo in der DDR gesprungen waren und teilweise schon Fallschirmspunglehrer waren bzw. während des Studiums wurden, wie z.B. Peter Rehberg, Hans Marquardt, Bernd Heinemann, Rainer Lübke. Sie sprangen mit uns in Riesa-Göhlis und arbeiteten dort auch als Lehrer. Aber sie warben keine 16-jährige Jugendliche und machten keine theoretische und bodenpraktische Ausbildung an der TU. Und sie verschwanden nach dem Studium wieder in ihre Bezirke.

Hans-Günter Seibt

„Günti“ – ab 1970 als Erprobungsspringer vom Bekleidungswerk Seifhennersdorf fest angestellt – hatte sich in der Nähe seiner Arbeitsstelle ein Häuschen gebaut und brachte ab und zu einen selbstausgebildeten Sprungschüler (meistens Sprungschülerin) mit auf den Platz.

6.3. Zur Arbeit der GO Fallschirmsport Robotron

Werbung für den Fallschirmsport / Öffentlichkeitsarbeit

Fallschirmsport ist eine Sportart, die in Presse und Fernsehen nicht präsent war und ist. Sie spielt sich vorwiegend auf einen Flugplatz ab – weit weg von den Leuten. Also muss man die Leute auf den Flugplatz locken – mit Flugveranstaltungen. Oder dort springen, wo die Leute sind (siehe Abschnitt 3.7.). Oder auffallen – das sich dann rumspricht:

Eine erste derartige Maßnahme, an der ich teilgenommen habe, war die Hochzeit von Ursel und Manne Schmidt am 18.03.1961 auf dem Standesamt Dresden schräg gegenüber dem Japanischen Palais. Das ehemalige Torhaus der Stadtbefestigung hat ein klassizistisches Portal mit zwei Säulen. Während der Eheschließung hatte Egon Bagger in einer waghalsigen Aktion einen blauweißen T-2 so über das Portal drapiert, das das Brautpaar und sämtliche Gäste nach der Zeremonie durch den Steuerschlitz ins Freie treten musste. Das hat schon für ein bisschen Aufsehen gesorgt.

Bild 2 – Hochzeit von Ursel und Manne Schmidt.

(Bildquelle:AEROSPORT 5´1961)

Das haben wir nochmal bei Kocembas Hochzeit gemacht – irgendwann im Rathaus in Riesa. Über den Eingang befand sich wohl das Büro des Bürgermeisters und es kostete eine Menge Überredung, ehe wir aus den drei Fenstern einen Sportschirm so hinhängen konnten, das auch hier das junge Brautpaar und Gefolge sich durch den Steuerschlitz ins Freie arbeiten mussten.

Übrigens waren wir mit 6-8-10 Mann auch zum Polterabend und dort mächtig besoffen. Auf dem Rückweg auf den Flugplatz kam unser IO Werner Schmidt auf die Schnapsidee: „Wir machen quer durch die Kleingartenanlage.“ Nächtliches Überwinden von diversen Hindernissen. Das fatale war nur, das Werner im Finstern in eine frischausgehobene Grube fiel und sich dabei das Schlüsselbein brach. Und jeder hatte irgendwas aus der elterlichen Wohnung von Hartmut mitgenommen. Schnaps und Bier für unterwegs ging ja noch, aber diverse Haushaltgeräte eingepackt, das Klo halbe Treppe abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen oder das Gas abgestellt und den Vierkantschlüssel eingesteckt – das ging entschieden zu weit. Am nächsten Morgen habe ich dann als reuiger Sünder die Sachen wieder hingebracht.

Auffallen: Zum Beispiel zum 1. Mai. Der Sport und die GST bildeten so ziemlich den Schluss der „gewaltigen Demonstration der Werktätigen“. Die Tribüne stand immer auf dem Altmarkt und früher wurde vom Postplatz in Richtung Pirnaischen Platz marschiert. Egon Bagger hatte zum 1. Mai 1961 unsere Truppe in die sandfarbenen Jacke und Hose der GST gesteckt und wir sollten mit den wenigen angelegten Packschirmen an der Tribüne vorbei marschieren. Das sah ein bisschen dürftig aus. Also demonstrierten wir kurz vor der Tribüne den Öffnungsvorgang. Karle Schiefner lief weiter, während wir den Schirm vor der Tribüne ausbreiteten. Aber damit stockte der ganze Marschblock der GST und die Ordner wiesen uns an, schnellstens den Platz freizumachen. Also nahmen wir die ganzen 70 m2 Wäsche des PD-47 auf und rannten hinterher.

So richtig hatte das nicht gefetzt. Also organisierte Egon Bagger für das nächste Mal ein Motorrad-Gespann mit Karle Schiefner am Lenker, als Sozia Brigitte Grellmann und mich mit einem Sitzfallschirm im Beiwagen. Der MPLK hatte nur 47 m2. Die Idee war, weit vor der Tribüne den Schirm zu öffnen, so dass er sich bei der Vorbeifahrt aufbläht. Und Egon Bagger hatte anstelle des Hilfsschirmes eine längere Leine befestigt, um den Schirm runterzuziehen, damit er nicht in die Oberleitung der Straßenbahn steigt.

Wir hatten Westwind, d.h. Wind schräg von hinten und der Schirm wollte einfach nicht aufgehen. Also gab Karle Gas, sodass Egon wie verrückt rennen musste und fast waagrecht in der Luft hinterherflog. Karle konnte ja nicht sehen, was hinten los war. Am Altmarkt drückte der Wind den Schirm rechts auf die Tribüne zu und streifte die davor hockenden Fotoreporter. Und da der Schirm ja zur Hälfte schleifte, kehrte er die halbe Ernst-Thälmann-Straße. Unsere Schau wirbelte – im wahrsten Sinne des Wortes – mächtig viel Staub auf und auf die Tribüne. Das brachte uns einen mächtigen Anschiss von der Obrigkeit ein.

Bild 3 – Demonstration zum 1. Mai 1962 mit geöffneten MPLK-49.

(Bildquelle: unbekannt)

Da haben wir eine Weile auf unsere Demonstration verzichtet. Ende der 60er Jahre hatten wir mal einen zahlenmäßig großen Jahrgang an SAZ-Bewerber. Wir konnten ca. 30 junge Burschen in den alten Kampfanzug der NVA – der mit dem Flecktarnmuster – stecken, dazu alle in Sprungschuhe und mit einem schwarzes Barrett (na ja – mehr schwarze Baskenmütze) und sind dann in exakter Formation im Ex-Schritt an der Tribüne vorbei defiliert, dass alles gestaunt hat. Und unser GO-Vorsitzender Karle Schiffner mit militärisch exakter Grußerweisung vorneweg. Die Armee und Waffengattung kannte gar keiner. Und den Jungs und mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, dass unsere Aktionen vorher nicht mit den Verantwortlichen des Demonstrationszuges abgestimmt waren. Auffallen eben. Da waren später unsere Fallschirmsprünge nach der Demonstration am 1. Mai auf den Elbwiesen natürlich professioneller.

Werbung: Da das Mindestalter für das Fallschirmspringen 16 Jahre betrug, war unsere Zielgruppe 15- bis 16-Jährige, d. h. Schüler der 9. und 10.Klasse der POS (= Polytechnische Oberschule). Also entwarfen wir ein Plakat und hängten das in Absprache mit dem Schuldirektor in vielen Schulen auf. Im Laufe der Jahre habe ich viele Farb-Dias vom Fallschirmspringen gemacht und davon einen respektablen Lichtbildervortrag zusammengestellt. Und so zog ich im September/Oktober mit meinen Dia-Projektor und einem Packschirm durch die Schulen und hielt Vorträge über das Fallschirmspringen. Die Direktoren waren froh, meine Vorträge als wehrpolitische Veranstaltung abrechnen zu können und wir waren froh, damit an viele Jugendlichen auch persönlich ran zukommen.

Das wurde ergänzt durch „Annoncen“ und kleine Artikel in der Sächsischen Zeitung mit dem Hinweis, wo man sich für das Fallschirmspringen melden konnte. 1974 veröffentlichten wir einen Artikel in der Betriebszeitung von Robotron mit einem Interview mit dem Fallschirmsprunglehrer Heinz Großer mit vielen sehr guten Fotos. Diese stammten vom professionellen Betriebsfotografen aus dem September-Lehrgang in Klix. Das hatte uns zwar kaum Bewerber gebracht, war aber sehr gut für Anerkennung unserer GO im Trägerbetrieb und erhöhte beträchtlich mein Image als damaliger Direktor für Kader, Bildung und Sozialwesen des ZFT Robotron.

Aus der Chronik der GO Robotron (von Claudia Kaden und Heidrun Dank):

„Wie jedes Jahr wurde auch 1981 die Mitgliederwerbung gründlich und langfristig vorbereitet. Um junge Mädchen und Jungen für den Fallschirmsport zu gewinnen, hängten wir in den Schulen Plakate aus und gestalteten im Sporthaus Pirnaischer Platz ein Schaufenster. Bereits im Juli begannen wir mit dem Schreiben eines Artikels für die Sächsische Zeitung. Wir wollten den Lesern einen Einblick in die Flugplatzatmosphäre geben und die Schönheit als auch die Härte des Fallschirmsports darstellen. Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres im September erschien der Artikel „Feuertaufe im Flug“ in der Sächsischen Zeitung. Außerdem führten wir am 7. Oktober im Großen Garten ein Schaupacken durch. Das Ergebnis unserer umfangreichen Werbung war diesmal überwältigend. Wir gewannen etwa 50 neue Mitglieder.“

Werbeaktion 1984:

– Plakatwerbung in Schulen und Verkaufseinrichtungen,

– Gestaltung eines Schaufenster im Sportgeschäft Pirnaischer Platz,

– Schaupacken zum 1. Mai, dem Pressefest der SZ und zum 7. Oktober

– Ergebnis: 30 neue Kameraden

Natürlich gab es während des theoretischen Unterrichts und der bodenpraktischen Ausbildung immer wieder Schwund, ehe die Jungs und Mädchen das erste Mal an der Fallschirmkappe hingen.

Theoretische und bodenpraktische Ausbildung

Während des Winterhalbjahres wurde der theoretische Unterricht durchgeführt. Hier galt es immer wieder aufs Neue Einrichtungen zu finden, wo wir abends und am Wochenende unseren Unterricht machen konnten. Von den 60er Jahren in der Bauberufsschule und meiner Ingenieurschule bis später zu den Schulen, wo wir unsere Turnhallen bekommen haben. Ich hatte mir in den Jahren eine Unterrichtsdisposition für Vortrag und Tafelbild erarbeitet, die ich jahrelang für den Unterricht verwendet habe (ich habe sie heute noch). Da die Schulen später „moderne Technik“ hatten – Mitte der 80er Jahre auch auf Folie für den Tageslichtschreiber „Polylux. Irgendwann hatte der ZV ein sehr gut gemachtes Lehrheft „Grundwissen für den Fallschirmsport“ herausgegeben. Ob das später jeder Schüler erhielt oder nur den FS-Lehrern vorbehalten war, weiß ich nicht mehr. Im zunehmenden Masse übernahmen dann jüngere FS-Lehrer den theoretischen Unterricht und auch die Assistenten wurden einbezogen. Mein „Spezialgebiet“ war dann nur meistens nur der einleitende Lichtbildervortrag und „Wetterkunde für Fallschirmspringer“.

Die bodenpraktische Ausbildung erfolgte teilweise in Verbindung mit der Sportausbildung freitagsabends, aber auch an Wochenenden in Dresdner Schulen oder Turnhallen bzw. am BAZ-Riesa-Göhlis statt. Als Beispiele seien aus der Chronik genannt:

– Februar 1979: bodenpraktische Ausbildung mit Anfängern und Fortgeschrittenen in Riesa-Göhlis,

Freitag: Bekanntmachen mit Objekt und Flugplatz, Nachtalarm mit mehrstündigem Marsch in zwei Gruppen und Anlaufpunkten,

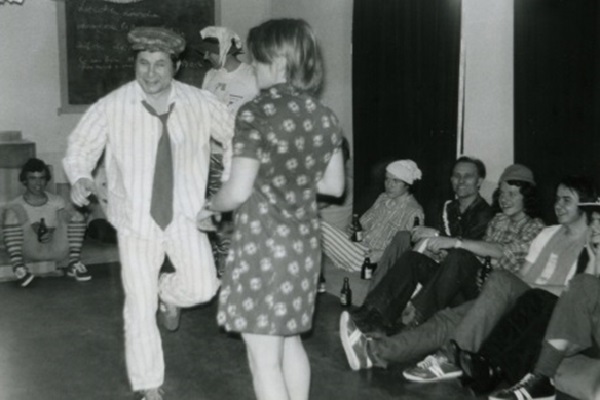

Sonnabend: Einweisung in neue FSBO und Schreiben der Überprüfungsarbeit – Faschingsabend,

Sonntag: Packen mit Packprüfung

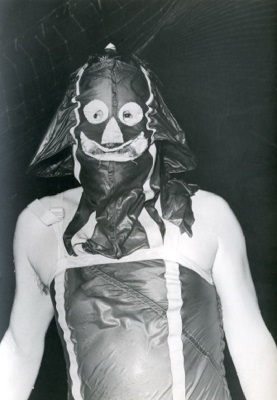

Bild 4 / 5 / 6 – Fasching zur Bodenpraktischen Ausbildung 1979 am BAZ Riesa-Göhlis.

(Bildquelle: Chronik der GO Robotron)

– 07.02./08.02.1981 bodenpraktische Ausbildung mit Fasching am BAZ Riesa-Göhlis

– 04./05.1981: Prüfungspacken in der Turnhalle (BE-8) und auf den Elbwiesen (RS 4/3C),

– 06./07.021982 Bodenpraktische Ausbildung in der Turnhalle 18. POS mit Packen, Absprungübungen mit angelegten Schirm vom Kasten, Volleyball, Luftgewehrschießen und Springen auf dem GO-eigenes Trampolin,

– 26./27.2.1983 Bodenpraktische Ausbildung Turnhalle 18.POS,

Für Anfänger: Lichtbildervortrag, Theorie Fallschirmkunde und Fallschirmtechnik, Packen RS 4/3, und BE-8, Absprungübung.

Für die Fortgeschrittenen: Jahresüberprüfung und Belehrung, Packen RS-8 und BE-8

Sportausbildung in der GO

In den 70er/80 Jahren verstärkten wir die ganzjährige Sportausbildung. Dafür gab es mehrere Gründe:

- Wir mussten immer wieder feststellen, dass ein Teil der Bewerber zwar Fallschirmsport betreiben wollte, aber sich nach dem Schulsport kaum weiterhin sportlich aktiv betätigt hatte. Das betraf Jungen wie Mädchen gleichermaßen. Für die zukünftigen Fallschirmjäger war zwar eine umfangreiche vormilitärische Körperertüchtigung Bestandteil der Laufbahnausbildung, die in den SAZ-Lehrgängen in Riesa stattfand (wenn Flugsperre oder schlechter Wetter war). Aber wir hielten es für wichtig, dass sich alle – Sprungschüler, Fallschirmspringer und FS-Lehrer – auch außerhalb der Sprunglehrgänge regelmäßig sportlich betätigten.

- Eine der Schlussfolgerungen aus der der Auswertung von Unfällen und besonderen Vorkommnissen im Fallschirmsport durch die SLI (= Staatliche Luftfahrtinspektion) war immer die unzureichende Athletik und mangelnde Kraft und Kondition der Unfallverursacher. Das betraf Sprungschüler, Fallschirmspringer und Lehrer gleichermaßen. In den neuen DIN A5 Ausbildungsnachweis für Fallschirmspringer (kurz Sprungbuch genannt) von 1976 waren deshalb extra vier Seiten „Nachweis über die Teilnahme am allgemeinen Sporttraining“ vorgesehen.

- Die regelmäßige wöchentliche Sportausbildung war besonders auch im Winter unverzichtbar für den Zusammenhalt in der GO und festigte Gemeinschaftsgeist und Kameradschaft. Da holten in der Turnhalle einige ihre notwenigen Packstunden nach, wurde der GST-Beitrag kassiert, die nächsten Lehrgangstermine bekanntgegeben, die Teilnehmer festgelegt und die Freistellungen ausgegeben sowie weitere Termine und Aktivitäten abgestimmt.

Voraussetzung für eine Sportausbildung war aber, dass wir einen regulären Termin für eine Turnhalle bekamen. Frei verfügbare Turnhallen befanden sich ausschließlich in Trägerschaft der POS (= Polytechnische Oberschule) und der Berufsschulen. Jedes Jahr – vor Beginn des neuen Schuljahres – erfolgte durch den Rat der Stadt, Abteilung Volksbildung eine Turnhallenvergabe. Und da kämpften der außerschulische Sport der Schulen, der Leistungssport, die zahlreichen Betriebssportgemeinschaften und Sportvereine aller Sportarten um einen Turnhallentermin. Und dann kamen wir noch – als Exoten von der GST. Obwohl die Stadt viele neue Turnhallen baute – die Turnhallenkapazitäten langten bei weitem nicht. Es gab immer ein Mehrfaches an Bewerbungen als Termine.

Nachdem wir jedes Jahr aufs Neue verschiedene Turnhallen kennengelernt hatten, gelang es in den 80er Jahren der GO, für fast ein Jahrzehnt den zeitlich äußerst günstigen Freitagabendtermin von 18:00 – 20:00 Uhr in der örtlich günstigen Turnhalle der 18. POS am Terrassenufer zu erhalten. Dort konnten wir dann sogar in eigenen verschließbaren Schränken unsere Packfallschirme und die mit finanziellen Mitteln des Trägerbetriebes erworbenen eigenen Sportgeräte (Volleyballbälle, Netz und Batude) lagern und dort auch Toiletten und Duschen benutzen.

Die Sportausbildung in der GO führten die FS-Lehrer, Assistenten oder zurückgekehrte Fallschirmjäger durch, die ja alle keine sportmethodische Ausbildung hatten. Jeder machte das, was er für gut und richtig hielt – eine Mischung aus dem Sportunterricht aus Schule und Berufsausbildung und Frühsport und MKE (Militärische Körperertüchtigung) aus der Armeezeit. Eine ½ Std. „Erwärmung“ kombiniert mit Kraftelementen. Dann Bodenturnen (Hechtrolle), Sprung über Bock und Pferd zur Stärkung der Sprunggelenke, Geräteturnen (Kasten, Reck, Barren, Ringe) und Klettern am Seil und an der Stange zur Erhöhung der Armkraft und Körperbeherrschung. Später schaffte sich die GO eine eigene Batude (Trampolin) an, um Koordinationsvermögen, Motorik, Reaktionsschnelligkeit für die Verzögerungssprünge zu trainieren. Für die Anfänger wurde damit in der Turnhalle auch ein Teil der bodenpraktischen Ausbildung absolviert (Absprungübungen, Landerolle) und Fallschirmpacken. Und im Abschlussteil noch Völkerball mit schweren Medizinbällen, aber vor allem Volleyball. Und ab und zu ein Ausdauerlauf an der Elbe.

Einmal sollte ich die halbstündige Erwärmung durchführen. Ich hatte zuhause ein Taschenbuch rumliegen: „Gymnastik für alle“. Daraus habe ich mir die anspruchsvollsten Übungen rausgesucht. Hinterher sagten die meisten, das werde alles zu lasch gewesen, sie wären härtere Übungen gewöhnt. Und als einer mein Buch entdeckte und ausgerechnet die Seiten mit der Schwangerengymnastik aufschlug, war das Gelächter groß. „Der Sprungopa macht mit uns Schwangerengymnastik!“ Ich brauchte nie wieder Sportausbildung machen.

Als „Teilnahme am allgemeinen Sporttraining“ in dem neuen Sprungbuch wurde zuerst kaum etwas eingetragen, geschweige denn kontrolliert. Das änderte sich Anfang der 80er Jahre. Halle-Oppin achtete sehr wohl auf den Nachweis allgemeinen Sporttrainings, auch und besonders bei den FS-Lehrern. Und so sah selbst ich mich genötigt, meine sportlichen Aktivitäten von 1983 – 1989 akribisch nachzuweisen. Sie bestanden anfangs in der Teilnahme am Kraft- und Konditionstraining und Volleyball im Rahmen der regelmäßigen Ausbildung in der GO. Später habe ich, während die anderen sich in der Halle abmühten, meist einsam meine Ausdauerläufe am Elbufer gemacht. Hin und zurück 5 km oder 7 km bis zum einsamen Baum gegenüber dem Pionierpalast und selten 9 km bis kurz vor das Blaue Wunder – je nach Wetter und Laune.

eit meiner Robotronzeit ging ich regelmäßig schwimmen – jahrzehntelang fast wöchentlich 2.000 m Schwimmen gegen die Uhr in der Schwimmhalle Steinstraße (kostenloser Robotron-Termin sonntags früh). Auch das wurde im Sprungbuch vermerkt. Und Skilanglauf im Winter, sofern Schnee lag. Sie kann ich z.B. für das Jahr 1988 28 x 2.000 m Schwimmen, 8 x 8.000 m Ausdauerlauf und 2 x 15 km Skilanglauf nachweisen, alles vorwiegend außerhalb der Sprungsaison und der Urlaubszeit.

Aus der Chronik der GO:

– 22.01.1978: Teilnahme am Georg-Schumann-Gedächtnislauf (30 km-Skilanglauf),

– 04.02.1978:Teilnahme am Wintersportfest von Robotron und am II. Osterzgebirgslauf (50 km),

– 27.01.1985: Wintersportfest von Robotron: 20 Fallschirmspringer nehmen daran teil. 1. Platz bei den Frauen: Margit Harz. 3. Platz bei den Männern: Christian Füssel. Und die Kinder von Volkmar Buse und Christian Füssel belegen Platz 1 und 3.

Im Rahmen des Sommersportfestes vom ZFT Robotron gab es einen Militärischen Mehrkampf. Daran beteiligten sich Mannschaften der Kampfgruppeneinheit, der Zivilverteidigung, des Reservistenkollektives und natürlich auch der GO Fallschirmsport:

– 02.07.1977: 3. Platz,

– 01.07.1978: 1. Platz,

– 07.07.1979: 4. Platz,

– 05.07.1980: 5. Platz,

– 12.08.1982: 1. und 2. Platz

Bild 7 / 8 – Die Mannschaft der GO Fallschirmsport 1978 und ihre Urkunde.

(Bildquelle: Chronik der GO Robotron)

Die Chronik: Aus dem Leben der GO Fallschirmsport Robotron

So wie die „Sozialistischen Kollektive“ ein Brigadetagebuch geführt haben, hatten wir unsere eigene Chronik. Das begann wohl Anfang der 70er Jahre mit dem Übergang zu Robotron. Allerdings scheint dieser Anfangsteil verlorengegangen zu sein. Die Chronik von Oktober 1877 bis August 1989 liegt nun beim letzten GO-Vorsitzenden Dank Peter. Das sind zwei Klemmmappen mit 126 Seiten mit vielen Bildern und Zeichnungen – liebevoll gestaltet. Sie spiegelt 12 Jahre des Lebens der GO Fallschirmsport Robotron wieder – unser Leben. Das ist fast Literatur – schade dass das keiner mehr liest. Besonders bewegt haben mich die Berichte, wo Mädchen und Jungen über ihre Gedanken und Gefühle bei ihren 1. Sprung geschrieben haben.

Es wurde mindestens 1 x im Jahr gewandert:

– 22.10.1977: Wanderung von Kreischa nach Hainsberg,

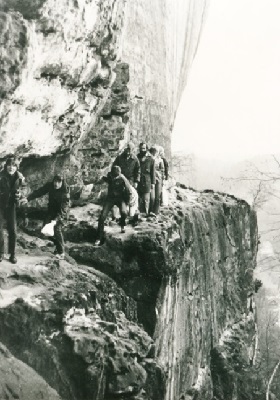

– 12.11.1978: Wanderung durch die Sächsische Schweiz,

– 04.05.1980: Radwanderung nach Moritzburg,

– Okt. 1980: Herbstwanderung Sächsische Schweiz,

– 13.09.1981: Langstreckenwanderung Heidenau-Kipsdorf mit Besuch Kunstmuseum Schloss Weesenstein,

– Oktober 1981: Radwanderung 50 km,

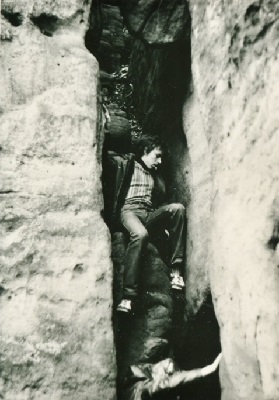

– 26.09.1982: Wanderung Sächsische Schweiz,

– 18.09.1983: Wanderung in die CSSR,

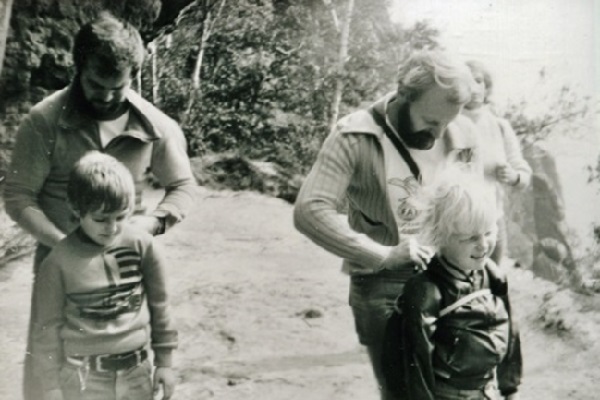

– 12.05.1984: Höhlenwanderung mit den Dresdner Höhlenforschern,

– 28.06.1986: Radtour-Wochenende mit Zelten.

Hinzukamen Jahresabschlussfeiern, u. a. auch mit der Sektion Fallschirmsport Sachsenwerk.

Bild 9 – Wanderung von Wanderung von Kreischa nach Hainsberg 1977.

Bild 10 / 11 – Herbstwanderung Sächsische Schweiz 1980.

Bild 12 / 13 – Wanderung Sächsische Schweiz 1982 (Füssel und Buse mit ihren Kindern).

Bild 14 – Radtour-Wochenende mit Zelten 1986.

(Bildquelle: Chronik der GO Robotron)

Drei Jahre nutzen wir die terminliche Übereinstimmung des Schwimmfaschings in der Steinstraße mit der Jahresüberprüfung am BAZ Riesa-Göhlis – Freitagabends zum Schwimmfasching und anschließend nach Riesa. Mein Faschingskostüm bestand aus dem roten Verzögerungssack eines MPLK-47 (da passte ich gerade so rein) mit einer furchterregenden Gesichtsmaske aus der Spitze des Verzögerungssackes. Dreimal wurde ich für mein Kostüm ausgezeichnet: 1985 als „Weltallmakrele“, 1986 als „Challengers Letzter“ und 1987 als „Durstige Bierqualle“. Das war jedes Mal mit einem Wurf ins Wasser verbunden. Das erste Mal wäre ich dabei bald abgesoffen. Ich hatte nicht beachtet, dass ich mit dem bis an den Füßen enganliegenden Schlauch keine Schwimmbewegungen mit den Beinen machen konnte, nur mit den Armen. Und meine Gesichtsmaske war beim Reinschmeißen so verrutscht, dass beim Luftholen der nasse Stoff vor Mund und Nase so angesaugte wurde, dass ich de facto keine Luft bekam. Ehe ich die Maske vom Gesicht abziehen konnte, war ich mangels Beinbewegungen schon wieder untergegangen.

Bild 15 / 16 / 17 – Badefasching in Dresden vor der bodenpraktischen Ausbildung am BAZ Riesa-Göhlis.

(Bildquelle: Chronik der GO Robotron)

Wie der Sport festigten auch diese geselligen Aktivitäten die Kameradschaft und den Zusammenhalt in der GO Fallschirmsport Robotron.

Die Chronik vermeldet aber auch solche Aktivitäten wie:

– 22.10.1981: Jahresvollversammlung mit Rechenschaftsbericht, Kampfprogramm für Ausbildungsprogramm 1981/1982 und Auszeichnungen durch Kreisvorstand,

– 20.01.1987: Wahlversammlung in der Pädagogischen Hochschule mit Rechenschaftsbericht und Kampfprogramm. Wahl der neuen Leitung: GO-Vorsitzender Dank Peter, Ausbildung Meyer Carsten, Agit./Prop. Weber Rainer, Kader Harz Matthias, Organisation Müller Anne, Kassiererin Hub Ines.

Ich gehe mal davon aus, dass noch viel mehr passierte. Nicht über jede Aktivität wurde ein Bericht geschrieben. Manchmal haben sich die damit beauftragten Kameraden davor gedrückt.

Fallschirmsportliche Höhepunkte der GO

Die Chronik vermerkt auch fallschirmsportliche Höhepunkte. Aber da war ich schon als „Sprungopa“ nicht mehr dabei:

– 09.07 – 12.07.1981: Teilnahme von 7 Springern aus dem BAZ (davon Kaden Claudia und Wohler Kai von der GO Robotron) am Flugtag zur IV. Wehrspartakiade in Erfurt-Bindersleben beim Massenabsprung aus 9 AN-2,

– 09.06.1987: Training Sprung aus dem Looping in Jansdorf (Seifert Sylvia und Kaden Claudia),

– Sept. 1987: Siegfried Rädel-Pokal, gestiftet vom Kunstseidenwerk Pirna, mit Bezirksmannschaften aus Cottbus und Nachwuchsmannschaft vom SV Dynamo, Sieger Gruppenzielspringen: GO Robotron mit Dank Peter, Kopp Karl-Heinz und Weber Rainer Figurenspringen: 4. Platz GO Robotron (Hub Ines, Kaden Claudia, Dank Heidrun), Einzelzielsprungwettbewerb um die Goldene Gans: Lohse Rolf

– 1988: Max-Roscher-Pokal in Großrückerswalde, Gewinner des Pokals: Ines Hub mit 1. Platz im Figuren- und Zielsprung; Pokalgewinner Kaden Claudia mit 2. Platz in Zielsprung und 3. Platz im Figurensprung,

– August 1989: 24. DDR-Meisterschaften in Halle-Oppin, Platz 1 – 3 in der Bezirkswertung: Hub Ines, Müller Anne und Kaden Claudia.

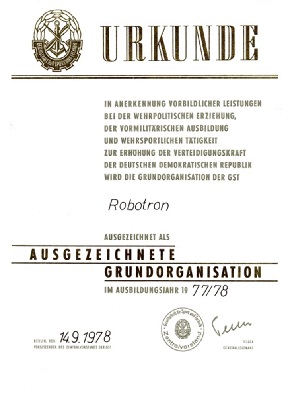

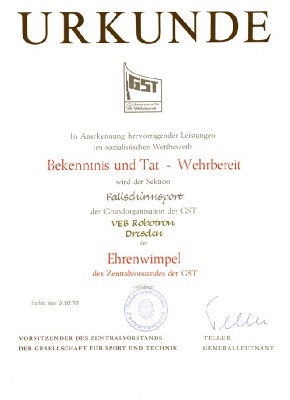

Auszeichnungen der GO Fallschirmsport Robotron

Die ausgezeichnete Arbeit unserer GO wurde auch höheren Orts anerkannt:

– 14.09.1978: Urkunde als ausgezeichnete Grundorganisation und

– 03.10.1978: Ehrenwimpel des ZV,

– 07.10.1984: Auszeichnung als Beste Sektion Fallschirmsport und beste Grundorganisation im Ausbildungsjahr 83/84 durch BV,

– 14.03.1987: Urkunde in Anerkennung guter Leistungen bei der Pflege und Wahrung der Traditionen des antifaschistischen Widerstandes vom Kreiskomitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer Dresden,

– 07.10.1988: Bester Zug im Ausbildungsjahr 1987/1988 durch GST-KV Dresden Mitte,

– 07.10.1989: Verleihung des Ehrennamens „Valeri Bykowski“ durch den ZV

(Bildquelle: Chronik der GO Robotron)

6.4. Zur Arbeit der „Fallschirmsportkommission“

Oberinstrukteur Werner Schmidt hatte sich mit Isolde Peemüller, Rudi Schenk und mir eine kleine Hilfsgruppe geschaffen, die sich in unregelmäßigen Abständen wohl einmal im Quartal bei Isolde zum „Abendessen“ traf. Werner suchte mit uns neue Ideen, wollte unsere Meinung zu bestimmten Problemen wissen, wir konnten Vorschläge machen und es wurden auch Aufgaben geplant und verteilt. Das Ganze nannte er hochtrabend „Fallschirmsportkommission“. Ich wurde später der Vorsitzende, immer mit wechselnder Besetzung durch andere FS-Lehrer. Das war kein gewähltes Organ und damit in keiner Weise irgendwie „demokratisch legitimiert“.

Oberinstrukteur Uwe Hübner brauchte keine extra Kommission, er machte lieber alles allein. Wir konzentrierten uns dann auf die Organisation der Lehrerlehrgänge, um die Absicherung der einzelnen Lehrgänge durch FS-Lehrer („Lehrgangsbörse“), sammelten auch Ideen und machten Vorschläge für den Aufbau einer Bezirkssportmannschaft und für die Durchführung von Bezirksmeisterschaften. Ich verstand mich als „Vorsitzender der Fallschirmsportkommission“ als Ansprechpartner und Interessenvertreter der ehrenamtlichen FS-Lehrer gegenüber den Hauptamtlichen (Abt. Flugsport BV, OI und BAZ-Leitung). Unter den Deckmantel der Kommission konnte man eher Vorschläge machen und seine Meinung sagen. So konnten wir die beiden Mannschaften für den Wettkampf um das Blaue Band der Oder 1975 in Wrocław selber auswählen.

Letztendlich durften wir zwar die Arbeit machen, aber Mitentscheiden durften wir nicht. Konnten wir schon beim Rausschmiss von Alfred Dathe nicht mitreden (siehe Abschnitt 4.7.), war das auch bei der Suche für einen neuen Oberinstrukteur der Fall. Als deutlich wurde, dass Hübner als Oberinstrukteur ausscheidet, hatten wir als Fallschirmsportkommission als geeignetsten Bewerber Hartmut Kocemba vorgeschlagen. Der hatte sich dafür schon bereiterklärt. Uns wurde aber Klaus Tzscharntke vor die Nase gesetzt. Tzscharntke war zwar unser fleißiger und zuverlässiger Fallschirmwart, würde aber nicht die erforderliche Autorität als Oberinstrukteur genießen. Er war nicht bei der Armee gewesen, hatte nur wenig eigene springerische Erfahrung vorzuweisen und war auch sportlich kaum Vorbild. Aber Klaus muckte gegenüber der BAZ-Leitung nicht auf, das war der BAZ-Leitung wichtiger als seine fachliche Eignung. Er selbst war wohl mit seinen vier Kindern auf das höhere Gehalt als Oberinstrukteur scharf.

Trotzdem wurden wohl meine Bemühungen als „Vorsitzender der Fallschirmsportkommission“ durch den BV anerkannt und ich wurde als einziger Vertreter des Fallschirmsports mit Urkunde per 22.03.1975 in die Bezirkskommission Flugsport berufen. Nachdem ich merkte, dass es dort ausschließlich nur um die Belange des Segelfluges ging, habe ich mich dort wieder verabschiedet.

Nach der Zentralisierung war so ein Mitbestimmungsorgan wie unsere „Fallschirmsportkommission“ in der GST nicht mehr gefragt.

6.5. Zur Arbeit des Trainingszentrums Fallschirmsport

Es gab die ganze Zeit eine harte Konkurrenz zwischen der GST und dem SV Dynamo, wer bei den DDR-Meisterschaften gewinnt und wer die DDR bei Weltmeisterschaften und anderen internationalen Wettkämpfen vertreten darf. Natürlich die Besten! Aber mit dem Geld und der Macht des Ministeriums für Staatssicherheit und einem perfekten Trainingszentrum an der „Roten Jahne“ bei Eilenburg im Hintergrund, konnte man schon eher hohe sportliche Höchstleistungen vollbringen. Die Truppe dort waren schon echte „Vollprofis“. Als Angehörige der Schutz- und Sicherheitsorgane brauchten sie ja nicht mehr arbeiten, sondern sprangen die ganze Zeit – ohne Flugsperre. Die GST mit ihrer dezentralen Struktur hatte nie eine Chance, wenn sie nicht aus einer breiten Basis ein paar sehr gute Ausnahmespringer entwickeln konnte.

Deshalb wurde 1979 mit der Zentralisierung an der Zentralen Fallschirmsportschule Halle-Oppin ein GST-Klub für Fallschirmsport gebildet und gleichzeitig Trainingszentren (TZ) Fallschirmsport in ausgewählten Bezirken als Vorbereitungsstufe für den DDR-Leistungssport geschaffen. Bisher begann die fallschirmsportliche Ausbildung mit 16 Jahren. Für den Leistungssport ist das zu spät. Deshalb sollten bereits 14-Jährige ausgewählt werden, die in einer ersten Förderstufe im 1. TZ-Jahr regelmäßig 6 Std./Woche, im 2. TZ-Jahr 8 Std./Woche und im 3. TZ-Jahr 8 Std./Woche plus 3 Wochenlehrgänge an der Zentralen Fallschirmsprungschule trainieren sollten. 1985 wurde sogar das Mindestalter von jungen Fallschirmspringern im Leistungssport von 16 Jahre auf 14 Jahre abgesenkt.

Aufgrund ihrer bisher guten Nachwuchsarbeit wurden die GO Robotron und Sachsenwerk gemeinsam mit der Bildung eines TZ beauftragt. Christian Füssel wurde als TZ-Leiter benannt, Stellvertreter Ausbildung wurde Volkmar Buse und ich wurde per 23.03.1980 als Stellvertreter für Agitation und Propaganda des TZ Fallschirmsport berufen. Als Übungsleiter fungierten Lothar Garus, Ines Hub, Sylvia Seifert und Kathrin Schneider.

Das Ganze war in einer 33-seitigen Arbeitsrichtlinie und einem 35-seitigen Erziehungs- und Ausbildungsprogramm fixiert – auf dem Papier.

Meine Aufgabe bestand vor allem darin, aus dem Kreis von 14-Jährigen geeignete Kandidaten zu „sichten“. So versuchte ich in der KJS Dresden (Kinder- und Jugendsportschule) mit Lichtbildervortrag, diejenigen jungen Sportler anzusprechen, die aus den unterschiedlichsten Gründen aus dem Leistungssport ihrer bisherigen Sportart ausschieden und mit der 8. Klasse die KJS verlassen mussten. Ich nahm auch Kontakt zur AG (Arbeitsgemeinschaft) Junge Mehrkämpfer am Pionierpalast Dresden auf, um die dort ausscheidenden 14-Jährigen für das TZ zu gewinnen. In die allgemeinen Werbemaßnahmen durch beide GO sollten jetzt an den Oberschulen in Absprache mit den Sportlehrern auch geeignete sportliche 14-Jährige einbezogen werden. Aber nach zwei Jahren habe ich mich wohl vom TZ zurückgezogen.

Aus der Chronik der GO Robotron von Ines Hub:

„In Zusammenarbeit mit der Sektion Sachsenwerk entstand in unserer Sektion ein Trainingszentrum Fallschirmsport. Die Sportler des Trainingszentrums trainierten mehrmals wöchentlich. Die einzelnen Trainingseinheiten sind so orientiert, dass sie sich fördernd auf die Herausbildung von koordinativen Fähigkeiten, von Gewandtheit und Ausdauer auswirken. So verbringen die Sportler 1/3 der gesamten Trainingszeit mit Trampolinsprüngen, 1/3 in Kraft und Ausdauer, z. B Ausdauerlauf an der Elbe und 1/3 befasst sich mit Spielsportarten. In regelmäßigen Abständen werden Leistungstests durchgeführt. Sie geben Auskunft über das durchgeführte Training und die noch zu leistende Arbeit in Vorbereitung auf die Sichtungen für die Sportklubs.

Das TZ führte regelmäßig seit 4 Jahren gemeinsam mit dem TZ Karl-Marx-Stadt in dem Wintermonat Februar ein Trainingslager auf dem ehemaligen Flugplatz Auerbach durch.

Trotz seines jungen Bestehens konnten wir einige Sportler an den GST-Sportklub Halle-Oppin delegieren: Im Ausbildungsjahr 1981 Sybille Schwab, 1982 Diana Wiedemann und 1983/1984 Denise Klemm, Katja Schneider und Sven Ulrich.“