"Du fliegst wie ein Adler!"

4. Zur Arbeit als Fallschirmsprunglehrer am Flugplatz

4.1. Verantwortlichkeiten beim Sprungbetrieb

Funktionen laut FSBO

Der Fallschirmsprung-Lehrer ist nicht nur für die theoretische, boden- und sprungpraktische Ausbildung von Sprungschülern verantwortlich, sondern auch für die Gewährleistung von Ordnung und Disziplin, den sachgerechte und schonende Umgang mit dem zur Verfügung gestellten Material und der Einhaltung aller Vorschriften und Anweisungen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherheit von Mensch und Material im Fallschirmsport. Deshalb legt die Fallschirmsprungbetriebsordnung (FSBO) für den Sprungbetrieb bestimmte Funktionen mit genau definierten Verantwortlichkeiten (Rechte und Pflichten) fest. Die im Einzelnen hier aufzuführen, würde den Rahmen dieser Abhandlung sprengen. Für die Uneingeweihten ist das uninteressant und die Eingeweihten kennen sich aus. Schließlich mussten sie weite Teile der FSBO fast auswendig lernen. Denn die FSBO war regelmäßiger Bestandteil des Sprungspiels und der jährlichen Überprüfungen von Lehrern und Schülern.

Folgende Funktionen waren beim Sprungbetrieb zu besetzen:

– Flugleiter

– Sprungleiter

– Verantwortlicher der Sprunggruppe (Gruppenlehrer)

– Verantwortlicher für das Fallschirmpacken

– Verantwortlicher der Endkontrolle

– Verantwortlicher im Absetzflugzeug (Absetzer)

– Verantwortlicher an der Landefläche (Lehrer Landeplatz)

– Gesundheitshelfer

Auch die Pflichten des Springers sind mit 13 Punkten in der FSBO exakt geregelt.

Bild 1 – Zwei der aktivsten FS-Lehrer am BAZ Riesa-Göhlis: Günter See und Wolf-Dietmar Soppart.

Bild 2 – FS-Lehrer „Kalle“ Kopp als Lehrer Landeplatz am TSK.

Bild 3 – Als Sprunggruppenlehrer bei der Endkontrolle und als Absetzer.

(Bildquellen: Bild 1 Sabine Ihde, Bild 2 / 3 Heinz Großer)

Die Funktionen konnten nur durch FS-Lehrer ausgeübt werden. Als Flugleiter benötigte man zusätzlich die Sondererlaubnis Flugleiter Fallschirmsport. Für das Fallschirmpacken konnte auch ein lizenzierter Fallschirmwart eingesetzt werden. Für den Gesundheitshelfer war nur der Nachweis einer entsprechenden Rot-Kreuz-Ausbildung notwendig.

Beim Sprungbetrieb waren selten so viele Lehrer am Platz, dass man jede Funktion hätte einzeln besetzen können. Das war vom Ablauf auch nicht erforderlich. Deshalb sah die FSBO auch das Zusammenlegen mehrerer Funktionen vor. So konnten Flug- und Sprungleiter zusammengelegt werden. Der Sprungleiter konnte zusätzlich entweder die Endkontrolle durchführen oder Lehrer Landeplatz machen. Und sinnvollerweise nahm der Gruppenlehrer die Packvorgänge seiner Schüler ab und setzte diese auch ab.

Das Packen war in 4 Abschnitte eingeteilt. Nach jedem Abschnitt musste der Schüler diesen Packvorgang beim Lehrer abmelden. Diese kontrollierte die exakte und saubere Einhaltung der Packvorschrift. Damit wurden Packfehler vermieden, die zu Störungen im Öffnungsvorgang führen könnten. Bei 10 Schüler jeweils 4 Packvorgänge abnehmen – das bedeute 80 x Auf- und Niederhocken und dabei noch seinen eigenen Schirm packen.

Die vier Packvorgänge:

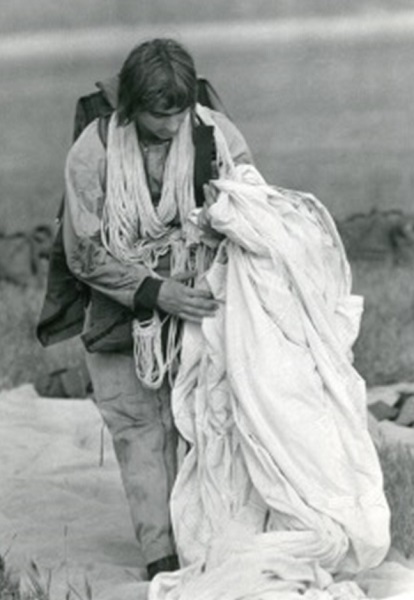

Bild 4 – Das Legen der Kappe und Fangleinenkontrolle.

Bild 5 – Das Einschlaufen der Fangleinen.

Bild 6: Die Pyramide, das Einlegen der „Meduse“ (Federhilfsschirm) und das Schließen des mittleren Kegel im Beisein des FS-Lehrers.

Bild 7: Die Abnahme des sprungfertigen Schirmes mit Unterschrift im Fallschirmbegleitheft.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Dann als Absetzer mit seinen ganzen „Gepäck“ in der Maschine an der Tür stehen und die Schüler einzelnen absetzen, immer lächeln und immer aufmerksam, sich merken, was die Schüler alles falsch machen, unten auswerten, vorher selber einen guten Sprung machen. Und das vielleicht 3 x am Tag und vielleicht auch bei 300 C ohne Schatten. Eine durchaus körperlich und mental beanspruchende Tätigkeit. Und nach Sprungbetriebsende alles einräumen und Tagesauswertung. Da war man abends manchmal ganz schön geschafft. Aber eine sehr befriedigende Tätigkeit, wenn man die Fortschritte bei den Schülern sah.

Wie eine richtige Sprungauswertung den Sprungschüler motivieren kann, hat mir Reingard Mannel viel, viel später mal berichtet:

„Seit dem 17. Sprung, den ich am 28. 4. 1968 absolvierte, bis zu meinem 40. Sprung arbeitete ich daran, endlich eine annehmbare Lage im freien Fall zu entwickeln. Dies gelang mir nur in Ansätzen. Jedes Mal, wenn ich unten landete, erfuhr ich, dass ich wieder ne „Beutelratte“ war und wie oft ich vom Wappsch geküsst worden wäre. Ich war der Verzweiflung nahe. In der Zeit vom 11.05. bis 18.05 69 bin ich erneut angetreten. Ab meinem 41. Sprung ging es erstmals voran. Da erklärte mir nämlich jemand die Sache mit dem Hohlkreuz. Nach der Landung sagte er mir, dass es ganz gut war. Ich bekam endlich mal Mut zugesprochen. Bei meinem 46. Sprung bekam ich die Note 2, beim nächsten die Note 1. Und du, lieber Heinz, warst der Absetzer. Du hast mir hinterhergeschaut und unten in der Auswertung gesagt: „Mädel, du bist wie ein Adler geflogen, mit ausgebreiteten Schwingen.“ Du, ich bin wie auf Adlerschwingen nach dem Lehrgang zu Hause eingeflogen. Mein Vater sah meine glückliche Mine und fragte, ob ich im Lotto gewonnen hätte.“

Arbeit als Flugleiter

In meiner Fallschirmsprungerlaubnis (Nr. 0166 per 22.3.1963 – ausgestellt vom ZV der GST) wurde mir neben der Sondererlaubnis als Lehrer Fallschirmsprung auch die Sondererlaubnis als Flugleiter im Sportflug Fallschirmsprungbetrieb erteilt, ohne dass ich irgendeine Prüfung als Flugleiter machen musste. Der Erlaubnisschein wurde aller 2 Jahre verlängert. Damit war ich einer der wenigen FS-Lehrer, der auch als Flugleiter eingesetzt werden konnte. Das war für mich eine ungeliebte Funktion, weil man dabei den ganzen Tag nicht selber springen konnte.

1965 erhielt das BAZ eine eigene An-2. Bisher war bei größeren Wochenlehrgängen immer eine An-2 aus Schönhagen mit dem DDR-bekannten Piloten Klaus Prodolski gekommen. Bei kleineren Wochenendlehrgängen lohnte sich der Einsatz der An-2 nicht, da wurde weiter mit der L-60 abgesetzt. Ich kann mich an einem solchen Lehrgang zu Ostern in Klix erinnern, da habe ich allein mit 10 – 12 Springern den Sprungbetrieb durchgeführt. Witlof Hasche war Pilot und Absetzer. Ich machte Flug- und Sprungleiter, nahm die Packvorgänge ab, führte die Endkontrolle durch und war Lehrer Landeplatz. Meine Frau Waltraut machte Startschreiber und Tochter Angela sprang zwischen den Packplanen rum.

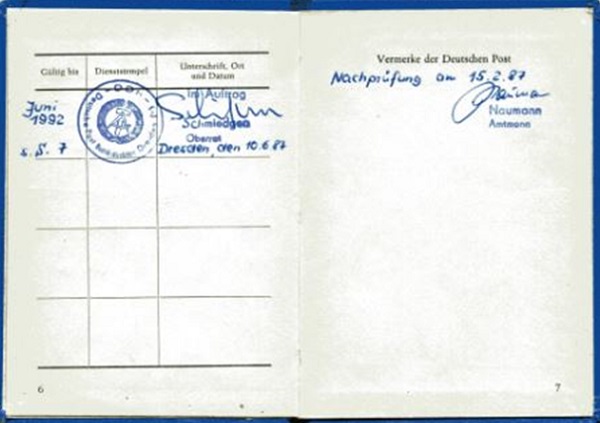

Wir hatten eine transportable Funkstation mit auf dem Platz, mit der sich der Flugleiter per Sprechfunk mit dem Piloten verständigte. Dazu war später die Flugfunksprecherlaubnis nachzuweisen (Nr. 525 per 18.03.1968 ausgestellt vom Ministerium für Post- und Fernmeldewesen). Diese musste aller 5 Jahre verlängert werden.

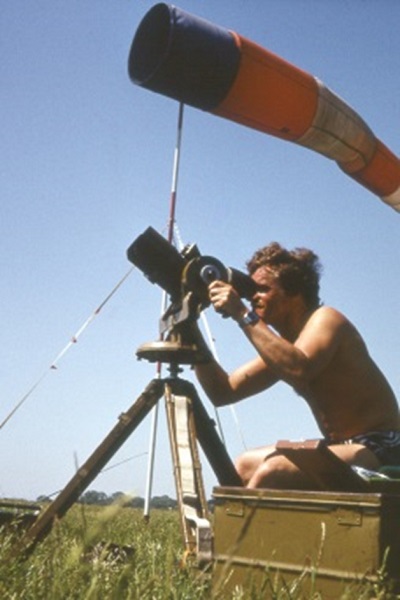

Bild 8 – Als Flugleiter beim Freundschafts-Wettkampf mit dem polnischen Aeroklub 1968.

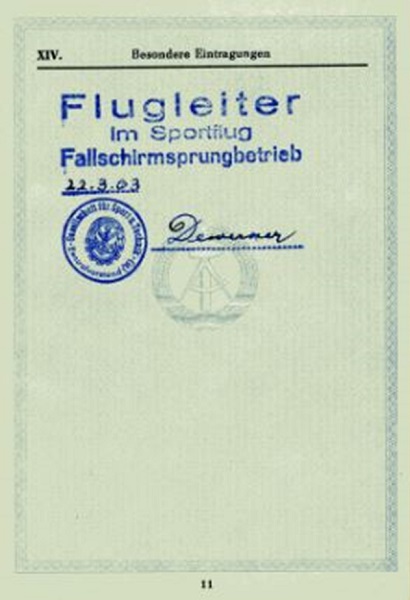

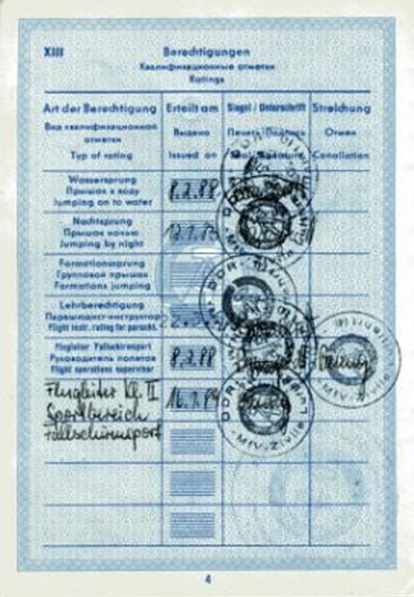

Bild 9 – Die Sondererlaubnis Flugleiter von 1963.

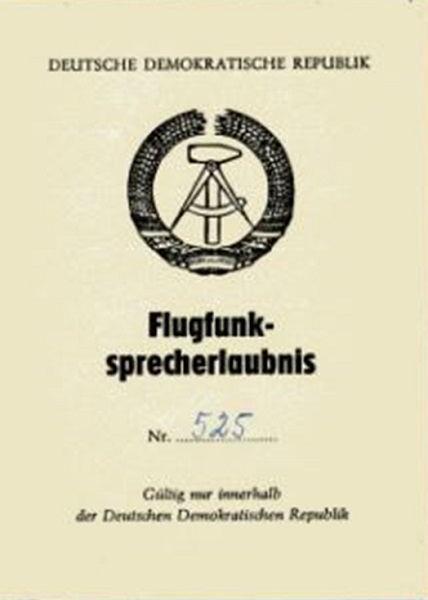

Bild 10 -Die Flugfunksprecherlaubnis von 1968.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Als Flugleiter beim „Grenzlandturnier“ Görlitz 1974

Das BAZ wollte sich für die Einladungen der Polen zum Blauen Band der Oder revanchieren und organisierte vom 05.07. – 07.1974 mit dem polnischen Partner in Wrocław einen internationalen Wettkampf in Görlitz. Im Verhältnis zu unserer „Bezirksauswahl“ waren die polnischen Kameraden alles „Profis“. Ich war für diesen Wettkampf als Flugleiter eingesetzt. Wir hatten schwierige Wetterbedingungen. Der Wind war sehr böig und überschritt oftmals die zulässige Windgeschwindigkeit. Der Mannschaftsleiter der Polen war sehr pingelig. Jedes Mal, wenn bei seinen Springer der Wind über 10 m/s auffrischte, bestand er darauf, dass der Sprung annulliert wurde. So hatten wir am Sonnabend keinen einzigen kompletten Durchgang in die Wertung gebracht.

Am Sonntag wiederholte sich das Drama. Südlich vom Platz baute sich an der Lausitzer Bergkette ein Gewitter auf und zog als schwarze Wand zur Landeskrone. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Wir hätten nur noch einen Start gebraucht, um endlich einen kompletten Durchgang in die Wertung zu kriegen und damit einen Sieger des Wettkampfes ermitteln zu können. Ich wollte den Sprungbetrieb abbrechen. Das sah mir alles zu kriminell aus, aber der Mannschaftleiter der Polen und seine 5 Springer beknieten mich, den letzten Start noch durchzuführen. Ich beriet mich mit Klaus Pätzold als Wettkampfleiter und OI Uwe Hübner als Sprungleiter. Die zuckten nur mit den Achseln: „Du bist der Flugleiter!“ Der Pilot (?) meinte: „Einen Start schaffen wir gerade noch, wenn die Springer in einem Anflug rausgehen“.

Also hüh. Alle Springer sind gerade gelandet – in die Wertung – da bricht ein Inferno los. Die schwarze Wand an der Landkrone macht linksum, schiebt eine mächtige Sturmwalze vor sich her und überschüttete uns mit einem gewaltigen Wolkenbruch. Und die „Anna“ ist noch in der Luft. Ich warne den Piloten, aber der hat es selbst schon gemerkt. Die Maschine kommt gegen den sturmartigen Gegenwind kaum runter – sie fliegt de facto rückwärts über Grund. Der Pilot riskiert keine Dreipunktlandung, die Maschine würde sofort wieder aufschweben. Endlich setzt er auf. Er stellt die Maschine genau gegen den Wind und lässt das Triebwerk mit hoher Drehzahl laufen. Nach paar Minuten ist alles vorbei und mir fällt nicht nur 1 Stein vom Herzen, sondern ein ganzes Gebirge. Eigentlich war das von mir mehr als verantwortungslos. Nicht auszudenken, wenn etwas passiert wäre.

Abends bei der Siegerehrung – die Sieger natürlich alles Polen – gratulierte mir der polnische Mannschaftsleiter und überreichte mir „für meine mutige Entscheidung“ das polnische Fallschirmsprungabzeichen in Gold. Und euphorisch sprach man sich dafür aus, diesen Wettkampf auch unter Einbeziehung von tschechischen Fallschirmsportlern aus Liberec jährlich als „Grenzlandturnier“ durchzuführen. Dazu ist es nie gekommen.

Flugleiterlehrgang

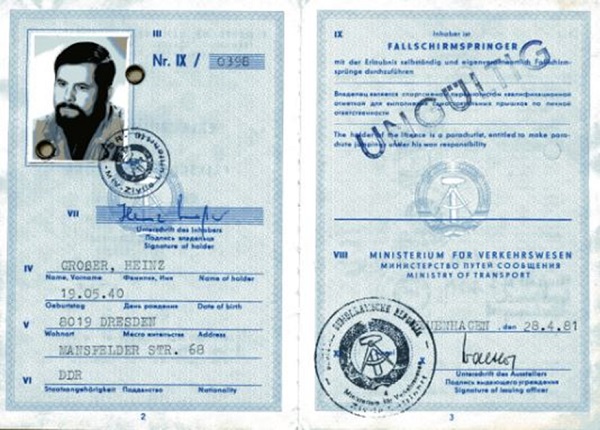

1981 erhielten wir eine neue Fallschirmsprungerlaubnis, diesmal als staatliches Dokument (Nr. 0398 per 28.04.1981). Sie enthielt nicht mehr meine Sondererlaubnis Flugleiter. Durch die Zentralisierung der Fallschirmsports brauchte man keine ehrenamtlichen Flugleiter mehr.

Das änderte sich 1987. Da wurde ich zur Teilnahme an zwei Flugleiterlehrgängen vom 22.01. – 25.01.1987 und 06.11 – 08.11.1987 im BV Dresden eingeladen, an denen auch alle hauptamtlichen Flugplatzleiter des Bezirkes teilnehmen mussten. Zwischen den beiden Lehrgängen war ich Assistent beim Flugplatzleiter in Pirna Gerd Rosso. Unter anderem ging es um die exakte Bedienung des Fernschreibers, mit dem der Flugleiter mit der Zentralen Flugüberwachung der GST kommunizierte. Danach erhielt ich per 08.02.1988 erneut die Berechtigung Flugleiter Fallschirmsport. Nach einem weiteren Jahr Assistent und einer erneuten Prüfung für die Flugfunksprecherlaubnis erhielt ich per 16.02.1989 die Berechtigung Flugleiter Klasse II, Sportbereich Fallschirmsport – was das auch sein mochte.

Bild 11 / 12 – Die neue Erlaubnis mit dem Nachtrag von 1989: Flugleiter Klasse II, Sportbereich Fallschirmsport, 1990 ungültig gemacht.

Bild 13 – Die Flugfunksprecherlaubnis mit der Nachprüfung von 1987.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Ein Fallschirmsprunglehrer muss Lkw fahren können

Damit wir am BAZ und in der gesamten Ausbildung vielseitiger einsatzbar sind, ermöglichte OI Werner Schmidt einigen FS-Lehrern den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse V über die GST. Die V berechtigte zum Fahren von Lkw bis 7,5 t und sie schloss die Fahrerlaubnis Klasse IV für Pkw und die III für Traktoren ein. So konnte ich ohne „Anstellen“ im Sommer 1965 am BV in Dresden an der Lkw-Fahrschule teilnehmen. Theorie war kein Problem. Fuhr ich doch schon 5 Jahre Motorrad. Einige „Fahrstunden“ hatte ich auch schon, aber nur mit dem K30 quer über den Platz. Deshalb hatte ich auch keine großen Schwierigkeiten, mit den Kuppeln und Schalten auf dem H3A.

Und so ging ich Ende August voller Zuversicht und Überheblichkeit zur Fahrprüfung. Theoretische Prüfung bestanden. Dann sitzen wir zu acht hinten auf den H3A auf, d.h. einer immer jeweils vorn mit Prüfer von der Polizei und dem GST-Fahrlehrer. Und ich durfte in Dresden durch das Alaun- und Hechtviertel fahren – und immer in den engen Gassen links abbiegen. Plötzlich mitten auf einer Kreuzung tritt der Prüfer auf seine Kupplung und Bremse und sagt: „Gucken Sie mal links raus! Wäre da der entgegenkommende Trabant noch vorbeigekommen?“ „Ehe der ran gewesen wäre, wäre ich schon längst um die Kurve gefahren.“ „Na ja – fahren Sie hinter der Kreuzung rechts ran und schicken Sie den nächste Prüfling nach vorn.“

Zurück auf dem Parkplatz vor dem VPKA (= Volkspolizeikreisamt) kommt die Auswertung: Ein Mädchen war durchgefallen, weil sie auf der Rothenburger beim Vorbeifahren an der Straßenbahn deren Spiegel touchiert hatte. Zwei waren beim Einparken durchgefallen. Der eine, weil er über die Bordsteinkante fuhr und der andere wegen falschem Einweisen. Vier hatten bestanden. Am Schluss blieb ich übrig. „Und ich?“ „Tja – Kamerad Großer – sie sind offensichtlich ein routinierter Motorradfahrer, der gewöhnt ist, sich immer beim Linksabbiegen schön links abzusetzen. Aber das dürfen sie doch mit dem Lkw in diesen engen Gassen nicht machen. Wenn sie sich mitten auf die Kreuzung aufstellen, behindern Sie sowohl den nachfolgenden wie den entgegenkommenden Verkehr. Und „Kurve schneiden“ gibt es mit einem Lkw gleich gar nicht. So kann ich sie nicht mit dem Lkw auf unsere Straßen loslassen.“ Durchgefallen – so eine Blamage.

Daraufhin musste ich bei einem anderen Fahrlehrer noch zwei Fahrstunden nehmen. Der zeigte mir die Kanaldeckel, die auf einer Straßenkreuzung in der Regel immer in der Mitte lagen. Nie mit dem Lkw drüber fahren, immer schön mit enger Kurve hinten drum herum. Darauf hatte mich mein erster Fahrlehrer nie aufmerksam gemacht. Nach erneuter Fahrprüfung erhielt ich per 15.09.1965 die Fahrerlaubnis Klasse V.

Damit bin ich dann am BAZ alle Typen von GST-Fahrzeugen gefahren: Anfangs die Lkw Robur Granit K30 und IFA H3A, später den Robur LO 3000 und den W50, den Geländewagen P2M und den Trabant Kübel. Mit dieser Fahrerlaubnis konnte ich auch ab 1976 mit dem eigenen Trabi zu Lehrgängen und Sprungveranstaltungen fahren. Irgendwann gab das BAZ Neuhausen abgeschrieben Fallschirme an „verdienstvolle“ FS-Lehrer ab. Da habe ich zusammen mit Volkmar Buse meinen Trabi vollgeladen. Einen RS-4 von der NVA im Ein Strich-Kein Strich-Muster habe ich später mit Klaus Pätzold gegen einen Kompass aus der Jak18 für meinen Trabi getauscht. Ein PD-47 hat mir bei unseren Campingurlauben in Bulgarien gute Dienste als Sonnensegel geleistet. Zwei Bahnen dienen heute noch als Sonnensegel vor der Laube in unseren Kleingarten. Mir hat das Herz geblutet, als ich die Kappe aufgetrennt habe.

Bild 14 – Auf dem „Ello“ des BAZ Riesa-Göhlis.

Bild 15 – Transport abgeschriebener Fallschirme mit eigenen Trabant.

Bild 16 / 17 – Ein PD-47 als Sonnensegel in Bulgarien (1983) und im Kleingarten (2012).

(Bildquellen: Heinz Großer)

4.2. Sprungbetrieb in Riesa-Göhlis

Den Ablauf eines einzelnen Sprunges hatte ich im Abschnitt 1.3. beschrieben. Jetzt einige Sätze zum Ablauf der Lehrgänge am BAZ Riesa-Göhlis.

Organisation der Lehrgänge

In den 60er Jahren wurden noch in der Regel einwöchige Sprunglehrgänge durchgeführt. Anreise war Freitagnachmittags bis -abends und Abreise am Sonntag über eine Woche – meistens auch erst spät abends. Das ergab 9 Sprungtage bei 5 Freistellungstagen von der Arbeit. Am Anreisetag war Einweisung in die Unterkunft und Empfang der beiden Fallschirme sowie Packbesteck, Schuhe, Kombi und Sturzhelm – soweit als persönliche Ausrüstung nicht selbst vorhanden. Wenn noch genügend Zeit und Tageslicht, wurde bereits mit dem Packen beginnen.

22:00 Uhr- Nachtruhe. Während dieser Zeit kontrollierten ein Teil der Lehrer die Ausbildungsnachweise, stellten entsprechend dem Ausbildungsstand der Teilnehmer die Sprunggruppen zusammen und legten die Sprungaufträge fest.

Am Sprungbetriebstag: 06:00 Uhr Wecken. Manchmal etwas Frühsport. 07:00 Uhr Frühstück.

07:30 Uhr: „Morgenappell“: Einteilung der Sprunggruppen, Aufgabenverteilung, Bekanntgabe der Funktionen, Wetterbericht, ev. Startreihenfolge. Anschließend: Abdecken der An-2 und Rausschieben auf den Flugplatz (zum Abbremsen) – Aufladen der Fallschirme auf den Lkw – Marsch zum Zielkreis – Startaufbau.

08:00 Uhr: Sprungbetriebsbeginn (selten erreicht). Weiterpacken der Fallschirme bzw. wenn die Sprunggruppe ihre sprungfertigen Fallschirme auf einer separaten Packplane abgestellt hatte – „Sprungspiel“ und Erteilung der Sprungaufträge. Das „Sprungspiel“ ist eine Befragung der Schüler (und auch Springer) zur Theorie und Technik ihres Sprunges lt. Sprungauftrag und zum Verhalten in besonderen Fällen. Wer die Fragen nicht ausreichend oder falsch beantwortete, konnte vom Sprungbetrieb ausgeschlossen werde.

Bild 18 /19 – Appell vor Sprungbetriebsbeginn auf dem Platz oder im Objekt.

Bild 20 – Endlich ist die Schülergruppe startfertig.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Irgendwann wurde die Gruppe zum Start aufgerufen. Springen – Packen – Springen – am liebsten den ganzen Tag. 12:00 Uhr ins Objekt marschieren – 1 Std. Mittagspause. Und wieder raus auf den Platz: packen – springen – packen.

Bild 22 / 23 – Gelungene Landungen.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Nach Sprungbetriebsende – packen, bis alle fertig sind (fix und fertig), Startabbau, Reinschieben der An-2 und Abdecken. Die Fallschirme bleiben auf dem Lkw in der verschlossenen Garage.

Bild 24 / 25 – Aufnehmen des Schirmes nach der Landung und Ablegen auf die Packplane.

Bild 26 – Packen-Packen-Packen.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Abendessen irgendwann – anschließend Auswertung des Sprungtages mit der Sprunggruppe. Ein Teil der Auswertung wurde bereits in der Gruppe nach der Landung bzw. mit den einzelnen Springern unmittelbar nach dem Sprung und beim Packen gemacht. Sprungspiel für den nächsten Tag. Und da ist schon fast wieder Nachtruhe – 22:00 Uhr.

Am Abreisetag: Nach Sprungbetriebsende (max. bis 16:00 Uhr im Sommer) Fallschirme und Ausrüstung abgeben, An-2 und Lkw putzen, Bettwäsche abgeben, Zimmer und Reviere (Gänge, Toiletten, Waschräume etc.) säubern, Fahrgeld empfangen und Essengeld bezahlen.

Ein Wochenlehrgang, bei dem an jeden Tag gesprungen werden konnte, war äußerst selten. Oftmals machte das Wetter ein Strich durch die Rechnung. Entweder es regnet, Nebel auf dem Platz, die Wolkenuntergrenze zu niedrig oder der Wind war zu stark. In den 60er Jahren lag die zulässige Windgeschwindigkeit für Schüler noch bei 4 m/s und für Springer 5 m/s. Mit der verbesserten Fallschirmtechnik wurde später die zulässige Windgeschwindigkeit für auf 6 m/s bzw. 8 m/s erhöht.

Viel schlimmer als schlechtes Wetter war die immer häufiger werdende Flugsperre. Der sowjetische Militärflugplatz Großenhain liegt nur 14 km von Riesa-Göhlis entfernt. Als das 497. Fliegerregiment anfangs noch die MiG-15 und Mig-17 flog, war das nicht so sehr das Problem. Da kam ihr Wetterflieger vor Beginn ihres Flugbetriebes mit der MiG-15 ab und zu übern Platz, um zu gucken wie wir springen. Ich habe selbst im freien Fall gesehen, wie unter mir die MiG-15 vorbei huschte. Als aber das Regiment auf die schweren Jagdbomber Su-7, Su-17 und Su-24 umstieg, lag Riesa-Göhlis im Bereich ihrer Platzrunde.

Die Sprungbetriebsplanung musste monatlich vorher vom OI bei der Flugüberwachung der GST (FÜ) eingereicht werden. Am Sprungbetriebstag wurden per Fernschreiber die Freigabe und das Flugwetter eingeholt. Da die FÜ aber erst 07:00 Uhr anfing mit arbeiten, waren wir schon beim Rausräumen, ehe die Freigabe kam. Meistens kam die Freigabe mit einer Höhenbegrenzung bis 300 m. Das half zwar den Segelfliegern in Canitz, nutzte uns aber gar nicht. Wir brauchten mindestens 600 m. Am frustrierten war, wenn herrlichstes Sprungwetter war und den ganzen Tag kein einziges Flugzeug am Himmel zu sehen oder zu hören ist.

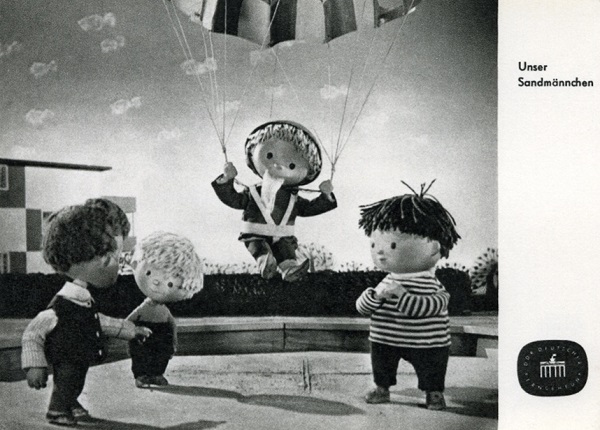

Und abends kam im DDR-Fernsehen das Sandmännchen zu den Kindern mit dem Fallschirm vom Himmel. Da haben wir als Fallschirmspringer vom Flugplatz Riesa-Göhlis an das Fernsehen in Adlershof geschrieben: „Liebes Sandmännchen, heute war den ganzen Tag Flugsperre. Wieso darfst du da mit dem Fallschirm springen. Außerdem springst du ohne Rettungsfallschirm. Das ist laut FSBO in der DDR verboten.“ Und es kam prompt die Antwort: „Liebe Fallschirmspringer vom Flugplatz Riesa-Göhlis, im Märchenland gibt es weder Flugsperre noch FSBO. Euer Sandmann.“

Bild 27 / 28 – Das Sandmännchen darf springen – trotz Sprungsperre und ohne Rettungsfallschirm.

(Bildquellen: Postkarten des DDR-Fernsehen)

Und es konnte vorkommen, dass wir durch Flugsperre die ganze Woche über nicht springen konnten. Es führte kein Weg rein, dass wir vor Lehrgangsbeginn hätten erfahren können, ob wir in dieser Woche eine Freigabe bekommen. Nicht mal am Tage vorher. Wir hätten ja den Lehrgang beizeiten wieder nach Hause schicken können. Am meisten regte uns auf, dass das ganze hauptamtliche Personal am BAZ Flugsperre als „Kismet“, als unabwendbares und unerforschliches Schicksal betrachtete und offensichtlich froh über jede Flugsperre war. Da konnte ja nichts passieren und man braucht nicht viel zu machen.

Trotzdem erhielt das BAZ vom ZV hohe Aufgabenstellungen. So sollten wir 1974 insgesamt 190 Mitglieder im Fallschirmsport halten und 2.000 Sprünge erreichen. Unser An-2 sollte 90 Flugstunden bringen, sonst würde sie von Riesa-Göhlis abgezogen. Wir hatten 5 neue B-Lehrer und 4 A-Lehrer an die zentrale Flugsportschule in Schönhagen zu delegieren. Für die Schülerausbildung standen uns 26 RS-4/3C zu Verfügung, 30 Grundausbildungen sollten abgeschlossen werden.

Wir mussten umpolen. Nur noch Wochenendlehrgänge in Riesa-Göhlis. Die Betriebe freute das, sie brauchten nicht mehr so viel freizustellen. Die Ehepartner waren die Leidtragenden. Wir waren noch weniger Wochenenden zu Hause. Freitagnachmittag Anreise, Sonnabendvormittag packen, 15:00 Uhr 1. Start – wenn die Freigabe und das Wetter mitspielten. Und springen bis vor Sonnenuntergang. Und Sonntag früh beizeiten raus. Der Aufwand für die Vor- und Nachbereitung des Sprungbetriebes bei einem Wochenendlehrgang stand in keinem Verhältnis zu den möglichen Sprungzahlen. Wir halfen uns – zumindest für die Lehrer und Springer – durch personengebundene Schirme, die beim letzten Springen bereits wieder sprungfertig gepackt und versiegelt wurden, sodass am nächsten Wochenende das erneute Packen wegfiel. Springer und Lehrer durften nur 5 Sprünge pro Tag machen (später 6), Schüler in der Grundausbildung 3 pro Tag, später bis zur Lizenz 4 pro Tag. Trotzdem kam an einem Wochenende nicht viel zusammen.

So wurden 1977 für den Bezirk Dresden 23 Wochenendlehrgang geplant (+ 3 Nachplanungen). An 20 Wochenenden konnte gesprungen werden. Wir erreichten dadurch 2.028 Sprünge – unfallfrei – und schlossen dabei 31 Grundausbildungen ab (Soll war 25) und 12 Lizenzen. Das entsprach einem Durchschnitt von ca. 100 Sprüngen pro Wochenende.

Ich habe in meinem Sprungbuch nach 1972 nur noch einen Wochenlehrgang gefunden. Der war Anfang Juli in Klix. Da konnte ich 12 Sprünge machen. Aber auch nur deshalb, weil mich OI Hübner mich mal fertig machen wollte. Ich könne an einem Tag so viel Sprünge machen, wie ich will – oder kann. Als Absetzer für Schülergruppen – aus 600 m mit RS-8 und RS-4/3C. Ich habe am 02.07.1973 acht Sprünge gemacht – aber nur 6½ Schirme gepackt. Beides eindeutige Verstöße gegen die FSBO – aber herrlich.

Eine weitere Konsequenz aus dem Wochenendspringen war, dass wir unsere gesamten persönlichen Sachen in Riesa ließen. Sprungschuhe, Sturzhelm (nein – den nicht, den brauchte ich bis 1976 zum Motorradfahren), Kombi, Kappmesser, Stoppuhr und Höhenmesser, Packwerkzeug, Bandagen, ein zweites Wasch- und Rasierzeug, Handtuch, die benutzte GST-Bettwäsche und sogar der Schlafanzug verblieben in einem persönlichen verschlossenen Spind in der Baracke, den wir uns zu zweit teilten. Zum Saisonende sahen Kombi, Bandagen, Handtuch und Schlafanzug dementsprechend aus.

Als ich zum Lehrerlehrgang im Dezember diese Sachen zum Waschen mit nach Hause nehmen wollte, musste ich mit Entsetzen feststellen, dass die Mäuse, die schon immer unter der Baracke lebten, sich durch den Holzboden der Baracke und die Rückwand des Spindes durchgeknappert hatten und in meine weinrote Kombi mehrere Löcher und an der Schlafanzughose den Zwickel rausgefressen hatten. Letzteres war wahrscheinlich besonders saftig.

Die GST mit ihrer Haftpflicht konnte ich schlecht wegen meiner Kombi und meinem Schlafanzug bemühen. Ich habe dann meine Versicherungstante gefragt, ob der Schaden an meine persönlichen Sachen in Riesa auch durch meine Hausratversicherung abgedeckt ist. In der DDR-Hausratversicherung gab es keinen Passus über Schäden durch Mäusefraß. Nur die Bauern könnten ihre Getreideernte gegen Mäusefraß versichern. Wir haben noch Jahrzehnte danach bei jedem Besuch meiner Versicherungstante herzlich über den Schaden durch Mäusefraß gelacht.

Und noch ein paar Stories:

Die Kuh im Maisfeld

Eines Tages kam während des Sprungbetriebes ein Bauer von der LPG Poppitz ganz aufgeregt auf den Platz, eine ihrer besten Kühe wäre von der Weide ausgebrochen und in dem nahen großen Maisfeld verschwunden. Wenn sie nicht bald gefunden werde, sei die Gefahr groß, dass sich die Kuh am grünen Mais überfrisst und daran stirbt. Die halbe LPG habe schon das ganze Maisfeld abgesucht, aber die Kuh nicht gefunden. Ob wir nicht mal von oben gucken könnten, wo sich die Kuh befindet? Also flog unsere An-2 nach dem Absetzen im Tiefflug über das Maisfeld und sichtete die Kuh. Nun konnte zwar der Pilot dem Sprungleiter – und damit dem Bauern – den Standort der Kuh genau beschreiben, aber ehe der Bauer zu seinen Kollegen rannte und sich die Suchmannschaft neu formierte, dauerte es seine Zeit (Handys gab es damals noch nicht). Also kreiste die An-2 solange über der Kuh, bis sie gefunden wurde – in gebührender Höhe, um sie nicht aufzuschrecken. Endlich mal volkswirtschaftlicher Nutzen durch das Fallschirmspringen.

Feuerwehreinsatz mit Blaulicht

April 1972: Ein Mädchen hatte Pech – oder wurde bei Weststart auch zu weit abgesetzt. 3. Sprung mit PD-47: zusätzliches Öffnen des Rettungsfallschirms PS-41a. Vor dem Platz kommt das Wäldchen zum Burgberg zu – mit 20-25 m hohen Schwarzpappeln. Und darin landete sie. Der Sprungfallschirm in der Krone eines Baumes und der Rettungsfallschirm in einem zweiten Baum.

In unseren „Verhalten in besonderen Fällen“ hatten wir bei Waldlandungen gelehrt: Unterarme zusammen vors Gesicht, um dort Verletzungen durch splitternde Äste zu vermeiden. Füße zusammen und angehockt, nicht das ein Ast beim Abwärtsgleiten zwischen die Beine gerät. Hängt man dann fest, sich an Zweigen und Ästen so an den Baumstamm heranziehen, bis man festen Halt (Stand oder Sitz) hat. Aber vorsichtig – damit der Schirm nicht doch noch durch die Zweige rutscht und man unten aufschlägt. Dann erst sich vom Gurtzeug lösen und am Stamm herunterklettern. Wenn das nicht möglich ist, auf Hilfe warten.

Und wenn man keine Zweige und Äste erreichen kann, weil man frei hängt? Ja nicht durch Pendeln, versuchen einen Ast zu erreichen! Oben könnten dann Äste brechen und man stützt bis auf den Erdboden ab. Wenn man in bis zu 10 m Höhe frei hängt, dann sollte man den Rettungsfallschirm öffnen, sich ausgurten und an den Fangleinen und an der Kappe runterklettern. Soweit die Theorie.

Das Mädchen hing in ca. 13 m Höhe mit beiden Schirmen frei zwischen zwei Bäumen. Nichts zum Heranziehen und nichts zum Abseilen. Da musste die Feuerwehr her. Also fuhr ich rüber ins Objekt, rief die Feuerwehr an und schilderte die Situation. „Wir kommen sofort!“ „Aber bitte nicht mit Blaulicht. Die Leute denken sonst, auf den Flugplatz ist wieder was passiert.“ Natürlich kamen sie mit lautem Tatütata und mit Blaulicht – ein Mannschaftswagen und die Feuerwehr mit der großen Magirus-Drehleiter. Der Wehrleiter meinte: „Wenn wir schon mal in einem Notfall ausrücken dürfen, dann nur mit Sirene und Blaulicht.“

Bild 29 / 30 / 31 / 32 – Baumlandung beim zusätzlichen Öffnen des Rettungsfallschirmes und Bergung der Springerin und der Schirme mit Hilfe der Feuerwehr.

(Bildquellen:Heinz Großer)

Das Wäldchen steht in einem sumpfigen Gelände. Der Wehrleiter musste erst einen sicheren Standort für den schweren Magirus finden. Der erste Versuch über die Breitseite scheiterte, der Wagen sank ein und drohte mit der hoch ausgefahrenen Leiter umzukippen. Und musste dann mit dem 2. Wagen aus dem Moder gezogen werden. Beim zweiten Versuch konnte der Feuerwehrmann das Mädchen erreichen. Sie gurtete sich auf der Leiter aus und konnte absteigen. Nach fast einer Stunde war sie wieder glücklich am Boden – unverletzt.

Die Bergung der Fallschirme war ein weiterer komplizierter Akt. Die Länge der Leiter und die Standfestigkeit des Bodens reichten nicht aus, um beide Schirme von oben abzuziehen. Deshalb mussten mehrere starke Äste in den Kronen beider Bäume geopfert werden, um beide Schirme runterzerren zu können – leider nicht unverletzt, sondern mit einigen Löchern und Rissen.

Rührei aus Taubeneiern

Taubenzüchten war schon immer ein weit verbreitetes Hobby – auch in der DDR. Und das musste natürlich organisiert vor sich gehen – in Vereinen. Und in welchen Verband waren die Taubenzüchtervereine organisiert? Wie die Züchter von Rassekaninchen und Rassegeflügel beim Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleitierzüchter? Nein – die Züchter von Brieftauben landeten bei der GST – Sektion Sporttauben! Da hatte man über die Brieftauben Kontrolle. Die Züchter brauchten eine extra Genehmigung von der Volkspolizei. Die Tierchen hätten ja auch zur geheimen Nachrichtenübermittlung in Richtung Westen genutzt werden können.

Wie in jeder Sportart gibt es auch im Taubensport oder bei den Sporttauben Wettkämpfe und Rekorde. Wer ist am schnellsten, wer fliegt am weitesten? Es gibt sogar Meisterschaften und eine Taubenolympiade. Wie das funktioniert, hatte mir in meiner frühen Jugend schon Onkel Alfred aus Drebach gezeigt, der auch Brieftauben züchtete. Die Tauben werden irgendwo losgelassen und müssen allein den Weg in den heimischen Schlag finden. Die Tauben tragen alle einen Ring mit ihrer Identitätsnummer. Diese „Startnummer“ und die Startzeit werden protokolliert. Die Flugzeit ergibt sich mit Landung im heimischen Schlag. Aber erst wenn der Züchter den Ring in eine sogenannte Taubenuhr gesteckt hat, die damit die Zeit protokolliert. Dazu musste der Züchter seine Taube erst mal im Schlag einfangen. Manchmal saß sie aber noch eine Weile vor dem Schlag. Da nützte die beste Flugzeit nichts.

Warum erzähl ich das alles? Riesa-Göhlis war nicht nur Flugplatz, sondern auch eine international gefragte Startstelle für Sporttauben (Fachbegriff: „Auflass-Stelle“). Die Tauben kamen mit Lkw mit Anhänger – ähnlich den heutigen Schweinetransportern. Nicht nur aus der DDR, sondern auch aus Polen, der ČSSR und Ungarn. Tausende von Tauben in kleinen Käfigen. Meisten kam der Taubentransporter schon am Vorabend und Fahrer und Startschiedsrichter schliefen mit im Objekt oder in ihrem Transporter. Bereits im Morgengrauen erfolgte der Start. Dazu konnten alle Käfige gleichzeitig geöffnet werden. Tausende Tauben flogen auf, kreisten in der Luft, ehe sie sich auf Kurs in ihre Heimat machten – Ein erhebender Anblick. Nur dass sich nicht alle sofort erhoben. Einige Faule mussten mit Geschrei und Schlägen an den Käfiggittern ins Freie gescheucht werden.

Vor dem Start haben die meisten noch Ballast abgeworfen – ein Taubenei. Tausende von Taubeneiern. Und wir konnten uns für unsere Gastfreundschaft davon Rührei machen – mehrmals zwei große Tiegel auf einer 2-flammigen Kochplatte. Eine mühselige Arbeit, die kleinen Eier aufzuschlagen. Zweimal war ich bei solch einem Auflassen und anschließender Taubenrührei-Fete dabei.

Schlafen und Essen am BAZ Riesa-Göhlis

Mit Fertigstellung des Objektes 1959 war die kleine Holzbaracke zwischen Segelflughalle und dem neuen Hallen- und Gebäudekomplex freigeworden. Dort nistete sich der Fallschirmsport ein. Es entstand zwei Schlafräume (für Männlein und Weiblein getrennt) mit jeweils 5 Doppelstockbetten. Dazu einfache NVA-Spinde und Hocker sowie ein kleiner Tisch. Der kleinste Raum war dem OI vorbehalten mit Bett, Spind und etwas größeren Tisch. Alles recht primitiv und spartanisch, aber wir wollten ja springen.

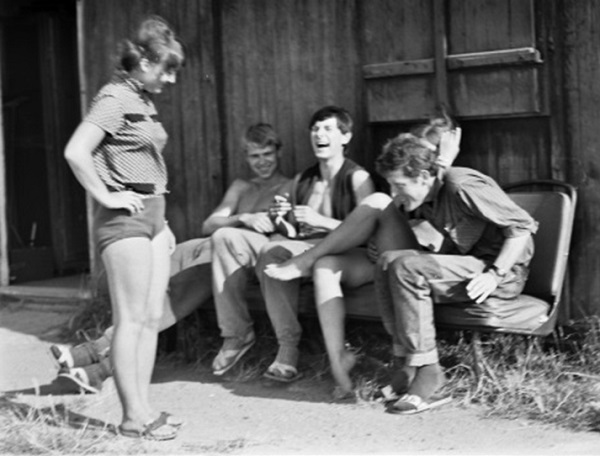

Bild 33 – Die Baracke – 20 Jahre Domizil der Fallschirmspringer.

Bild 33: Abendlicher Treff vor der Baracke.

Bild 34: Abschlussappell zum Lehrgangsende.

(Bildquellen: Sabine Ihde)

Für Lehrgänge mit der L-60 mit 25 Teilnehmern reichte die Bettenkapazität gerade so, wenn die Riesaer als Außenschläfer fungierten. Für die Lehrgänge mit der An-2 mit 50 – 60 Teilnehmern war die anfängliche Unterbringung bei „Mutter Schleinitz“ in Leutewitz auf die Dauer keine Lösung. Deshalb wurde alsbald mit einem Anbau an der Rückseite der Segelflughalle begonnen. Hier entstanden ein großer Unterrichts- bzw. Speiseraum, zwei Schlafräume mit je 10 Doppelstock-Betten und zwei kleine Räume, einer für den OI und einer als Materiallager für Bettwäsche, Kombis, Sprungschuhe und Sturzhelme.

Eigentlich sollte danach die Holzbaracke abgerissen werden. Aber vor allem die FS-Lehrer kämpften um den Erhalt ihres Domizils – etwas von den Schülern entfernt. Irgendwann ist sie Mitte der 80er Jahre doch abgerissen worden. Da brauchte man sie nicht mehr. Die Fallschirmspringer waren ja aus Riesa-Göhlis ausquartiert worden.

Die Verpflegung war immer ein Problem. Wenn Alfred Dathe am Platz war, machte er immer den Verpflegungschef. Ansonsten war immer mal ein anderer Lehrer dran, auch ich mehrmals. Das bedeutet auf Sprünge zu verzichten, beizeiten mit dem Lkw ins Stahlwerk fahren, um das Mittagessen und die Kaltverpflegung zu holen und auf der Rückfahrt die bestellten Brötchen für das nächste Frühstück beim Bäcker gegenüber dem „Stern“ abzuholen. Wie schon 1958 beim Motorflug: mehrere Thermokübel für Suppe, Kartoffeln, Fleisch, Soße und Gemüse, manchmal auch Kompott – oder nur Eintopf oder Makkaroni – und ein Kübel voll Tee. Was nicht aufgegessen wurde, ging in einem Kübel zurück ins Stahlwerk. Das mästete mit den Küchenabfällen eigene Schweine.

Gleichzeitig lieferte die Stahlwerksküche auch die Kaltverpflegung für früh und abends: Marmelade, Butter, Wurst, Käse, mal paar Fischkonserven oder saure Gurke, ansonsten wenig Obst und frisches Gemüse. Für die GST war das eine einfache und kostengünstige Lösung. Die vereinbarten Tagessätze waren wohl noch vom Stahlwerk zusätzlich subventioniert. Und wenn man mit den Küchenfrauen bisschen schäkerte, gab immer von allem etwas reichlich und manchmal etwas extra. Die wussten ja, wer wir waren.

Eine hygienische Aufbewahrung der Kaltverpflegung war anfangs überhaupt nicht gewährleistet. Alfred legte sich mehrfach mit dem BAZ-Leiter Manfred Reiß an, dass die GST wenigstens einen Fliegenschrank kauft. Schließlich haben wir den dann selber gebaut. Irgendwann hat es dann auch endlich zu einen Kühlschrank und einen Geschirrschrank gereicht. Reihum wurde jeweils aus 2 Schülern ein Küchendienst eingeteilt. Die hatten Frühstück und Abendessen vorzubereiten und mittags das Essen auszuteilen. Und den gesamten Abwasch.

Bei einem An-Lehrgang mit 50-60 Mann am Platz reichten vor allem die Toiletten sowie die Dusch- und Waschgelegenheiten nicht. Zwei Toiletten, eine Dusche und ein Waschbecken für die Männer und eine Toilette, eine Dusche und ein Waschbecken für die Frauen. Dazu 4 oder 5 Waschbecken im Umkleideraum der Mechaniker. Besonders früh war das Gedränge groß.

Klix war dabei weitaus besser ausgebaut. Die Segelflieger hatten sich in jahrelanger mühevoller Eigeninitiative genügend Unterkunftskapazität, eine eigene Küche und ausreichend sanitäre Anlagen geschaffen. Allerdings wurde es im Sommer mit den Betten knapp, wenn Segelflieger und Fallschirmspringer zur gleichen Zeit am Platz waren. Paralleler Flug- und Sprungbetrieb ging, aber die Betten reichten nicht. Da haben wir halt in eigenen Zelten geschlafen. Wie primitiv die Bedingungen eigentlich am BAZ Riesa-Göhlis waren, haben wir erst gemerkt, als wir ab 1981 auf andere Plätze ausweichen mussten: Halle-Oppin, Jahnsdorf und Neuhausen. Wir waren in Riesa nichts Besseres gewöhnt. Wir wollten ja vor allem Springen.

Bild 36 – Schlafen in Zelten auf dem Flugplatz Klix.

Bild 37 – Parallel Segelflug- und Sprungbetrieb in Klix.

Bild 38 – Packen bis zum Sonnenuntergang gleich neben den Zelten.

(Bildquellen: Heinz Großer)

4.4. Und wenn nicht gesprungen werden kann?

Was tun?

„Die Hälfte seines Lebens, wartet der Springer vergebens“ – auf weniger Wind, dass es aufhört zu regnen, auf eine ausreichende Wolkenuntergrenze oder auf die Flugfreigabe.

Schlechtes Wetter und Flugsperre – manchmal tagelang: Was sollte man mit einem Wochenlehrgang tun? Irgendwie mussten die Truppen sinnvoll beschäftigt werden, sonst sank die Stimmung noch mehr und die Disziplin litt darunter. Solange noch Fallschirme zu packen waren, war das kein Problem für die Betroffenen. Dann wurde bodenpraktische Ausbildung ohne Ende gemacht: für die Anfänger Absprungübungen am Sprungpodest und an der Maschine, Landerolle und Schleifübungen, Steuerübungen am Pendelgerüst und Vorbereitung auf eine Wasserlandung.

Bild 39 – Warten-Warten-Warten.

Bild 40 / 41: Bodenpraktische Ausbildung an der neuen Fallschirmsprung-Trainingsanlage.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Für die Fortgeschrittenen Stilabgang an der An-2, Zeitzählen und auf einem Hocker liegend, Stil-Lage und Abwehrbewegungen trainieren. Oder theoretischer Unterricht über das gesamte Kompendium des Fallschirmsports, insbesondere Verhalten in besonderen Fällen. Aber das kann man auch nicht ewig machen.

Bild 42 / 43 / 44 – Training von Lage und Abwehrbewegungen beim Verzögerungsspringen.

(Bildquellen: Sabine Ihde)

Also Sport. Krafttraining mit Liegestützen und am Reck. Ausdauerlauf: Mit dem ganzen Lehrgang mal kurz runter an die Elbe oder quer über den Platz. Oder Volleyballspielen – aber da können ja nur immer 12 Mann mitmachen.

Eigentlich gab es am BAZ immer was zu tun: Die Technik konnte immer mal paar Helfer gebrauchen, vorwiegend zu Putzarbeiten an den Flugzeugen und den Fahrzeugen. Oder es wurden neue Flirren für unsere Abdrift-Ermittlung aus buntem Krepppapier und einen Eisenstab gebaut. Oder es wurde mal eine gründliche Säuberung der Unterkünfte vorgezogen. Das betraf aber immer nur ein paar Kameraden und nur stundenweise.

Alarm und Nachtmarsch

Um die Truppe aufzumuntern, gab es nächtlichen „Alarm“ mit anschließendem Geländespiel, wenn abzusehen war, das am nächsten Tag nicht gesprungen werden konnte – oder zum Lehrgangsabschluss. Das hatte OI Werner Schmidt schon mit uns gemacht und wir haben das dann noch ausgebaut. Eine Variante war „Absetzen in unbekanntes Gelände“.

Nach dem Alarm wurde der draußen angetretene Lehrgang gefilzt: Keine Zigaretten, keine Streichhölzer, keine Kappmesser, keine Uhren, kein Geld, keine Ausweise, nichts zu essen und nichts zu trinken. Und es durfte nicht gesprochen werden. Auf dem H3A aufsitzen und Plane hinten runter, damit keiner wusste, wo es hin ging. Mädchen wie Jungen wurden dann in kleinen Gruppen zu 6-8 Kameraden an mehreren Stellen irgendwo in der Lommatzscher Pflege ausgesetzt. „Nun findet euch auf den schnellsten Weg zurück zum Flugplatz und zwar lautlos und ohne dass ihr gesehen werdet. Wir werden unterwegs als Posten kontrollieren.“

Sie sollten möglichst querfeldein und unter Umgehung von Ortschaften die kürzeste Strecke finden. Das waren ca. 15 km, wenn man wusste, wo man war. Und die wenigsten kamen ja aus der Riesaer Gegend. Ein nächtliches Hilfsmittel war der weithin leuchtende Himmel über der Stadt Riesa und dem Stahlwerk, besonders wenn ein Abstich war. Deshalb haben wir die Gruppen meistens in einer Delle abgesetzt. Einige wussten, wo Großer Wagen und Polarstern im Norden standen (wenn schon mal sternenklarer Himmel war). Aber allzu sehr durfte man sich nicht auf Riesa zu bewegen. Der Platz lag ja 3 km östlich von der Stadt. Spätestens, wenn man im Finstern auf das Flüsschen Jahna stieß, wusste man, dass man zu weit nach links abgetrieben war. Natürlich haben wir Lehrer nicht kontrolliert, sondern im Objekt unser Bierchen getrunken. Ich hatte am Anfang bedenken, ob das nicht zu gefährlich wäre und ob sie sich die Gruppen auch in angemessener Zeit zurück finden? Haben sie immer und erzählten begeistert von ihrem nächtlichen Erlebnissen (die meisten jedenfalls).

Später wurde diese Übung noch mit Einlagen verfeinert. Die Strecke wurde vorgegeben. Nachts über den Flugplatz hinten lautlos und gedeckt in den Ort Leutewitz und feststellen, wer in der Dorfstraße Nr. 15 wohnt. Dann nach Hayda und auf den dortigen Friedhof den Namen und den Todestag am 5. Grab in der dritten Reihe links ermitteln. Dann lag am Ortsausgangschild von Hayda in Richtung Poppitz eine leere Milchflasche mit der nächsten Aufgabe: z.B. in Poppitz die Öffnungszeiten des Bäckers zu ermitteln. Besonders die schaurig-schöne nächtliche Friedhofsnummer fand immer Anklang.

Auch tagsüber konnte schon mal eine Übung mit diversen Einlagen quer durchs Gelände erfolgen. In 2 Gruppen als eine Art Wettkampf. Start mit Überwinden des Rolltores am Objekteingang. Wettrennen paar hundert Meter quer über den Platz, Weitspringen in den Sandkasten, 20 m Kriechen („Robben“) auf dem Bauch. Und dann „Alle Affen auf die Bäume“: Die Gruppe musste so schnell wie möglich auf eine kleine Pappel klettern. Dabei kam es nicht darauf an, weit hoch zu klettern, sondern sich gegenseitig schnell im unteren Bereich zu helfen, bis der letzte die Erde verlassen hatte. Das hinderte aber den Fallschirmjägerbewerber Braun nicht daran, als erster bis in die Spitze zu klettern. Dort brach ein Ast und er fiel aus 6-8 m Höhe – etwas durch Äste abgebremst – mit den Rücken auf die Erde. Schüttelte sich, stand auf, lehnte ein Ausscheiden von der Übung und jede ärztliche Hilfe ab und hat einfach weitermitgemacht. Harte Hund. Das hätte übel ausgehen können.

Also weiter – Sprung über Gräben, quer durch ein hohes Maisfeld (Wer kommt als erster auf der anderen Seite raus?) und als Abschluss einen Mutsprung in die Sandgrube am Volksgut: Mit vollen Anlauf über die Kante springen. Die Sandgrube hatte so eine Hangneigung, dass nichts passieren konnte. Aber das wussten die Leute vorher nicht, sie sprangen wirklich ins Ungewisse.

Heute würde man sicher über den „Blödsinn“ den Kopf schütteln. Das ganze lief aber damals unter Kollektivgeist, Kameradschaft, Findigkeit und Ausdauer entwickeln und lernen, Unannehmlichkeiten und Härten zu ertragen und hat den Jungs und Mädels Spaß gemacht – meistens.

Klettern statt Fallschirmspringen

Bei einem Tag Flugsperre haben Karl Schiffner, Rudi Schenk und ich mal uns vom Lehrgang „abgeseilt“. Mit Karles AWO mit Beiwagen sind wir in die Sächsische Schweiz gefahren. Karle war neben Fallschirmspringer auch Bergsteiger und hatte immer in seinem Beiwagen ein Kletterseil mit. Auch Rudi war nebenbei geklettert. Im Biela-Tal hatten sie für mich ein einfache Route ausgeguckt: am Schusterkopf – Schwierigkeitsgrad III. Ich war zwar in meiner frühen Jugend auch mal in der Sächsischen Schweiz außerhalb der Wanderwege „rumgeklettert“ (und bald abgestürzt), aber eine richtige Route aus dem Kletterführer und mit Seil war ich noch nicht gestiegen. Karle machte den Vorsteiger und Rudi sicherte mich mit dem Seil. Der Schusterkopf als mehr oder weniger freistehender Felsen war vielleicht 20 m hoch und ich bin relativ problemlos hoch gekommen. Und das erste Mal in einem richtigen Gipfelbuch eingetragen. Abwärts ging es schwieriger, aber es ging.

Dann Wechsel zum Ataria-Stein. Auch eine III, meinte Karle. Die war aber schwieriger, mit Kaminklettern, etwas Überhang und weniger Griffen. Aber auch das schaffte ich. Wieder Eintrag ins Gipfelbuch. Nur graust es mich vor dem Abstieg. Beide schlugen vor, mich abzuseilen. Das ließ aber mein Stolz nicht zu – schließlich war ich mutiger Fallschirmspringer. Und dann hing ich am Überhang und fand keinen Tritt für mein zweites Bein. Und das andere fing wie verrückt an zu zittern. „Nähmaschine“ nennen das die Bergsteiger. Vielleicht 10 Minuten hing ich in der Wand, zitterte und wusste nicht, was ich machen sollte. „Lass los, wir seilen dich ab!“ Das wollte ich aber nicht. Schließlich fand ich doch einen Tritt und bin abgestiegen. Ich habe mich so geschämt, aber beide meinten, dass könne jeden passieren. Und Rudi Schenk verriet mir abends in Riesa, dass die Tour mehr als eine III gewesen sei.

Sprung ins „unbekannte Gelände“

Außenlandungen, d.h., ungewollte Landungen außerhalb des Flugplatzes waren eigentlich besondere Vorkommnisse. Irgendwo die Leute abzusetzen, war gar nicht drin. Aber in Riesa-Canitz war ja ein zweiter Flugplatz – das Domizil der Segelflieger, auf denen wir auch schon gesprungen waren. Also plante OI Werner Schmidt im Juni 1966 zum Abschluss eines Lehrgangs sonnabends (ab Mittag war nicht mit Flugsperre zu rechnen) für zwei Sprunggruppen (Jungen und Mädchen) einen Start in Göhlis und Absprung in Canitz mit anschließendem Geländemarsch. Für die Sprungschüler und auch einige Lizenzspringer war ja der Flugplatz Riesa-Canitz ein „unbekanntes Gelände“.

Als „zweitbester Navigator der Staffel“ hatte ich die Aufgabe, die Marschroute von Canitz nach Göhlis, möglichst auf Feldwegen und wenig befahrenen Straßen festzulegen, weil ein Querfeldein bei den noch nicht abgeernteten Getreide- und Maisfelder nicht zumutbar war. Und der Übergang über das Flüsschen Jahna musste auf einer Brücke erfolgen, nicht das nachts einer im flachen Wasser ertrinkt. Anhand eines Messtischblattes legte ich die Route fest und ermittelte die MRZ (= Marschrichtungszahlen) und die Entfernungen der einzelnen Teilstrecken.

Wir machten das alles sehr geheimnisvoll. Nach dem regulären Sprungbetrieb wurden die gepackten PD-47 nicht in den Fallschirmraum gebracht, sondern in zwei Reihen sprungfertig abgestellt. Auch die An-2 stand noch draußen auf dem Platz. Angeblich, weil sich eine Inspektion des ZV angekündigt hatte. Kurz nach dem Abendbrot, wurde „Alarm“ ausgelöst: „Sprungfertig raustreten – Schirme anlegen“. Derweil lief schon die An-2 warm. Endkontrolle für die 1. Gruppe und einsteigen. Die Gardinen an den Fenstern in der An-2 waren zugezogen, damit die Gruppe nicht wusste, wohin es ging. Laut FSBO dürften wir nur bis ½ Std. vor Sonnenuntergang springen. Zur Sommersonnenwende war das gegen 21:00 Uhr. Das schafften wir gerade so.

Ich war der Absetzer der ersten 9er-Gruppe. Der Pilot gab in 600 m Höhe ein Zeichen, „Fertigmachen“, Tür auf, kurze Gucke und „Sprung“. In Canitz hatte der vorausgefahrene Sprungleiter das Zielkreuz in einer Ecke des Flugplatzes Canitz ausgelegt ab. Obwohl ich als letzter sprang und wohl auch etwas schwerer wie unsere „leichten Mädchen“ war, kam ich mit meinen RL-3/2 auch hin. Fallschirme in die Tragetasche und am Zielkreuz abgestellt. Dann erhielt die Gruppe einen Kompass und ihren „Marschbefehl“: Meine MRZ und die Entfernungen für die 4-oder 5 Teilstrecken. Ein Gruppenführer wurde ernannte, der peilte mit dem Kompass den ersten Kurs an und dann rannte die Gruppe los – ohne mich. Ich war zu faul dazu.

Inzwischen war die 2. Gruppe mit Günter See abgesprungen und erhielte ihren Marschbefehl. Die erste Gruppe war schon außer Sicht. Es dämmerte bereits.

Wir bauten ab und luden alles auf den K30 und fuhren zurück zum Flugplatz Riesa-Göhlis. Für die ca. 10-11 km Nachtmarsch beider Gruppen rechneten wir nicht mit einem baldigen Eintreffen. Deshalb setzten sich die FS-Lehrer vor die Baracke und tranken ihr Bier – oder auch mehrere. Verblüffend: Die erste Gruppe kam nach 2 Std. vom Nachtmarsch zurück. Sie waren teilweise gerannt und hatten offensichtlich den richtigen Weg gefunden. Da einige Riesaer dabei waren, kann es sein, sie haben auch etwas abgekürzt. Auswertung: „Alles gesund und munter? Ab ins Bett“.

Dann warteten wir auf die 2. Gruppe. Es wurde immer später, also wurde das restliche Bier ausgetrunken. Kurz vor Mitternacht kam die Flugplatzwache, ein ausgedienter Volkspolizist, eilig aus der Flugleitung. Das Telefon habe geklingelt und das Volkspolizeikreisamt Oschatz hätte mitgeteilt, die Gruppe Fallschirmspringer wäre eingetroffen. Man könne sie jetzt abholen. Oschatz? Wo waren die den gelandet. Um 1800 in die falsche Richtung gelaufen! Gottseidank gab es noch einen FS-Lehrer mit Fahrerlaubnis, der relativ wenig getrunken hatte und schon schlafen gegangen war. Der musste nun die Gruppe mit dem K30 holen. Nach 01:00 Uhr meldete sich die Truppe zurück. Ich konnte nur noch „Wegtreten“ lallen.

Nach dem Frühstück erfolgte die Auswertung. Ich konnte einfach nicht verstehen, wieso die Truppe mit den gleichen Koordinaten wie die erste in Oschatz gelandet war. Ich ließ mir die Strecke beschreiben, die sie gelaufen waren und versuchte sie auf der Karte nachzuvollziehen. Die erste Teilstrecke stieß mit MRZ 30 – Südkurs rechtwinklig auf einen Querweg, auf den es MKZ 15, also genau Ostkurs weiter ging. Die 2. Gruppe war aber genau 1800 verkehrt auf Westkurs gegangen. Am Ende des Weges wären sie mit der neuen MKZ auf einen anderen Weg eingebogen. Sie hätten sich immer auf Wegen befunden. Deshalb wären sie nie stutzig geworden. Sie hatten angenommen, das VPKA Oschatz sei ihr Ziel und haben sich nur gewundert, dass das Fahrzeug noch nicht da war.

Ich konnte mir das einfach nicht erklären. Am BAZ waren 5 Marschkompasse (oder -kompen?). Die verglich ich. Und bei einem ging die Gradeinteilig linksrum, nicht im Uhrzeigersinn. Das gibt´s doch gar nicht. Doch, gab es: Mit meinen MKZ und diesem Kompass ergab sich eine spiegelbildliche Route, die genau beim VPKA Oschatz endete. Der Gruppe war überhaupt keinen Vorwurf zu machen. Ich war wiedermal dran schuld, ich der „zweitbeste Navigator der Staffel“. Das hat mich mehr als einen Kasten Bier gekostet.

Singen, Grillen und Bier trinken

Oberinstrukteur Werner Schmidt machte anfangs auch mit uns in „geistig-kulturelles Leben“. Wir saßen abends auf der noch warmen Betonplatte vor der Segelflughalle, er holte seine Gitarre raus und wir lernten Lieder: Natürlich das Fallschirmspringerlied und Arbeiter- und Kampflieder, aber auch Volkslieder. Und wir haben unsere eigenen Lieder geschaffen: das Steigerlied und die Festung Königstein – mit abgewandelten fallschirmsportlichen Text.

Besonders an den abendlichen Lagerfeuer zum Lehrgangsende auf dem Flugplatz mit Wurstgrillen und „etwas“ Bier wurde später viel, lange, laut und falsch gesungen. Dann auch weniger feine Lieder. Das Bier für die 16-18-jährigen Schüler wurde limitiert, aber die Lehrer haben manchmal ganz schön gesoffen. Am nächsten Tag war ja nur Abgabe der Fallschirme und der andere empfangenen Ausrüstung, An-2 und Fahrzeuge putzen und Stuben- und Revierreinigen.

Ein derartiges Abschlussgrillen ist mir schwer in Erinnerung geblieben. Wir hatten in der Nähe des Sandkastens beizeiten ein schönes Lagerfeuer mit starken Ästen aus den umliegenden Gehölzen aufgebaut und entsprechende Grillspieße geschnitzt. Das nötige Bier, Fleisch und Würste und alle Packplanen wurden mit dem W50 über den Platz gefahren. Und dann breitete sich Nebel aus, so dichter Nebel, dass man außerhalb des Feuers nichts mehr erkennen konnte. Eine wunderbar romantische Atmosphäre beim Grillen, Trinken und Singen, nur war das Bier beizeiten alle. Mich könnte das nicht stören, ich saß – durch mehrere Packplanen getarnt auf einen 20er Kasten „Granaten“ (= 0,25 Liter Flasche) und ließ keinen ran an meinem Vorrat.

Nun meldete sich Volkmar Buse freiwillig und leicht angetrunken, mit dem W50 nach Poppitz zu fahren, um für Nachschub zu sorgen. Nach einer ½ Std. kam er völlig entnervt wieder – ohne Bier. Er hatte in den Nebel den Abgang zur Straße nach Poppitz nicht gefunden, war verzweifelt auf dem Platz rumgekreiselt und froh, dass Lagerfeuer wieder gefunden zu haben. Mein Kasten war inzwischen auch leer.

Also haben wir abgebrochen, alles aufgeladen, alle aufsitzen lassen, auf der Pritzsche, aber auch auf das Dach, auf der Motorhaube und an der Tür hängend. Das waren die Beobachter, damit ich mich im Nebel nicht verirre. Ich war etwas cleverer wie Volkmar. Vom Sandkasten aus wusste ich, in welcher Richtung ungefähr das Objekt lag. Und durch den Tau im Gras war meine geradlinige Spur von der Herfahrt deutlich zu sehen. So habe ich ohne Probleme bei der dicken Suppe das Objekt gefunden. Meine Beobachter mussten vorher absteigen, es wurde Ruhe befohlen, ehe der VP-Wachdienst das Tor öffnete. Alles still und leise in die Unterkünfte. Ich habe noch dem W50 in die Garage gefahren.

Am nächsten Morgen bat ich meine Kameraden FS-Lehrer, mich schlafen zu lassen und allein mit dem Lehrgang nach dem Frühstück die notwendigen Abschlussarbeiten zu machen. Dazu gehörten aber auch das Abladen und die Reinigung des W50, der in der abgeschlossenen Garage stand. Und nur ich hatte den Schlüssel. Also musste ich raus und war baff staunt: Der W50 stand mit der Schnauze nach vorn in der Garage. Nach 5 Liter Bier! Ich hatte mir bisher nie getraut, den W50 rückwärts in die schmale Garage einzuparken. Jetzt war ich aber erst richtig besoffen und legte mich wieder hin. Als nachmittags der Lehrgang verabschiedet war – ohne mich – habe ich mich dann später auf mein Motorrad setzen wollen, um heimzufahren – und bin mit der Maschine umgekippt. Also habe ich mich wieder hingelegt und bin spätabends ganz vorsichtig nach Dresden gezuckelt. Das war mir eine Lehre. Ich habe mich später bei ähnlichen Gelagen immer etwas zurückgehalten – von wegen Vorbild als FS-Lehrer – und so.

FLUPLAMA (= Flugplatzmacke)

Und während des Lehrgangs abends? Wenn im Sommer Sprungbetrieb bis eine Stunde vor Sonnenuntergang war, dauerte das Einräumen, Abendessen, Auswertung und Sprungspiel für den nächsten Tag meisten solange, das kaum Freizeit verblieb. Fernsehen war wohl damals noch kein Thema, obwohl wir wohl später einen Fernseher im großen Raum im Anbau hatten. 22:00 Uhr war Nachtruhe. Meistens saßen die Lehrer noch beisammen und klönten, erzählten Stories vom Fallschirmsport oder Witze. Oder wir versuchten „hochwissenschaftliche“ Probleme zu lösen: z.B. zum Gesetz von der Erhaltung der Energie: „Man verbrennt einen Eimer Kohle im Erdgeschoss. Damit wird eine gewisse Wärmeenergie frei. Verbrennt man die gleiche Menge im 4. Stock, wird die gleiche Wärmemenge frei. Wo bleibt aber die potentielle Energie, die beim Hochtragen in die Kohle reingesteckt würde?“ oder „Durch Aufziehen einer Uhrfeder wird potentielle Energie gespeichert. Legt man die Feder in Säure, wird sie zerfressen und löst sich auf. Wo bleibt die potentielle Energie?“

Oder ein Problem aus der Fliegerei: „Wie fliegt eine Fliege an die Decke?“ Mit einem Aufschwung? Dann würde sie an der Decke 1800 entgegengesetzt zur Anflugrichtung hängen. Mit einer halben Rolle? Dann würde sie in der Anflugrichtung hängen. Wir haben mehrfach versucht, das zu beobachten, aber der Vorgang geht zu schnell. Dass dieses „hochwissenschaftliche“ Problem auch andere interessierte, beweist die gleiche Frage an die „Junge Welt“. Die Antwort war: „Beim Anflug an die Zimmerdecke streckt die Fliege die Vorderbeine nach vorn, „klebt“ sich mit den Vorderbeinen sofort an, macht einen Purzelbaum und sitzt entgegen der Anflugrichtung fest.“

Oder ein Problem aus dem freien Fall: Angenommen, man könnte ein Loch quer durch die Erde bohren – von Riesa durch den Erdmittelpunkt bis Neuseeland und man würde einen Stein reinwerfen. Wie weit würde der Stein fallen? Während nun Uneingeweihte anfangen zu diskutieren – ohne und mit Berücksichtigung des Luftwiderstandes, Pendeln um den Mittelpunkt – ist die Antwort unter Fallschirmspringern ganz einfach. Er fällt einen Meter weit, dann kommt der große, grüne Steinbeißer und schnappt sich ihn.

Und dann hatten wir noch den Wappsch – ein kleines undefinierbares Monster. Der konnte einen schon mal im freien Fall ein „Rellerchen“ verpassen und dann schlug man ungewollt ein Salto. Oder er hockte auf den Fallschirm. Hielt die Meduse fest und verzögerte so den Öffnungsvorgang.

Aber auch das ist schon Ausdruck von FLUPLAMA (=Flugplatzmacke).

Und noch etwas zur FLUPLAMA: Im September 1971 waren wir aus Anlass der 900-Jahr-Feier von Görlitz mit einem Lehrgang aus erfahrenen Fallschirmspringern und FS-Lehrern für eine Flugschau schon mehrere Tage auf den Flugplatz Görlitz und konnten wegen anhaltenden Regen nicht springen. Mit den Leuten brauchte man ja keinen theoretischen Unterricht oder bodenpraktische Ausbildung wiederholen. Und bei Regen Volleyball spielen, ist auch nicht so das richtige. Stundenlang in Bereitschaft und rumgammeln. Also haben Dietmar Soppart und ich in einer Regenpause einen etwas ungewöhnlichen Appell angesetzt.

Die Truppe im Karree am Fahnenmast antreten lassen – alle in der grauen GST-Uniform mit Käppi. Ich hatte mein Käppi quer aufgesetzt – wie ein priesterliches Barett – und habe eine Messe zelebriert mit einer Predigt, die ich als Mönch auf der Faschingsveranstaltung von Robotron gehalten hatte. Etwas abgewandelt geißelte ich alle Sünden im Fallschirmsport und wetterte gegen die dann vor mir knienden Sünder. Die Meute hat sich bald zerkugelt vor Spaß und Blödsinn. Dann haben wir unter Trommelwirbel auf einer Blechtonne einen Putzlappen mit aufgemalten Totenschädel und gekreuzten Knochen am Fahnenmast hochgezogen. FLUPLAMA! Und die Hauptamtlichen guckten pikiert zu. Das hat mir hinterher einen mächtigen Anschiss vom BAZ-Leiter Manfred Reiß eingebracht – wegen Verunglimpfung der GST-Uniform und eines GST-Fahnenmastes usw.

Bild 45 / 46 / 47 – FLUPLAMA (= Flugplatzmacke)

(Bildquellen: Heinz Großer)

Beim Gruppenausgang in GST-Uniform sind wir in dem Festtrubel der 900-Jahr-Feier in der Innenstadt von Görlitz auch mehrfach aufgefallen. Wir sind Fallschirmspringer! Wer ist mehr? Und abends im zum Schwof im „Grünen Baum“ – dann allerdings in Räuberzivil – haben wir die Hits vor Begeisterung so mitgetrampelt, das die Bodendielen im Saal eingebrochen sind. Aber die Bude war sowieso abbruchreif.