… oder die Anfänge und die Entwicklung des Fallschirmsports in den Nordbezirken

Teil I – Die frühen Jahre (1958 bis 1969)

Das obligatorische Vorwort

Als ich mich Anfang September (gemeint ist das Jahr 2007) in Neustadt mit Kuddel und Axel über das diesjährige Treffen unterhielt, entstand die Idee, etwas über den Fallschirmsport in den damaligen Nordbezirken zu schreiben. Diese Aufgabe fiel naturgemäß mir, als einem der wenigen noch lebenden Zeitzeugen zu, besonders was die Zeit vor etwa 1970 betrifft. Außerdem war das Schreiben von irgendwelchen Berichten in den fast 45 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit als Geologe und am Schluss als Sesseldrücker in der Umweltverwaltung mein Job. Es gab für mich noch einen weiteren Grund: Zu Hause wird jeder Versuch, eine meiner zahlreichen Storys anzubringen, durch allgemeinen Protest der Familie gnadenlos abgewürgt. Hier kann ich mich mal so richtig auslassen.

Allerdings wusste ich nicht, worauf ich mich damit einlasse. Der Schriftsteller Siegfried Lenz beschreibt in seinen „Masurischen Geschichten“, wie sein Großvater sich im Alter von 60 Jahren selbst das Lesen beibrachte und daraufhin vom Leseteufel gepackt wurde. Er musste immer und überall lesen. Mich packte der Bruder des Leseteufels, der Schreibeteufel. Seit rund zwei Wochen vernachlässige ich nicht nur mich, sondern auch meine Frau und wichtige Pflichten. Es ist nicht so, dass mir nichts einfällt, vielmehr kann ich nicht aufhören. Es ist wie Durchfall.

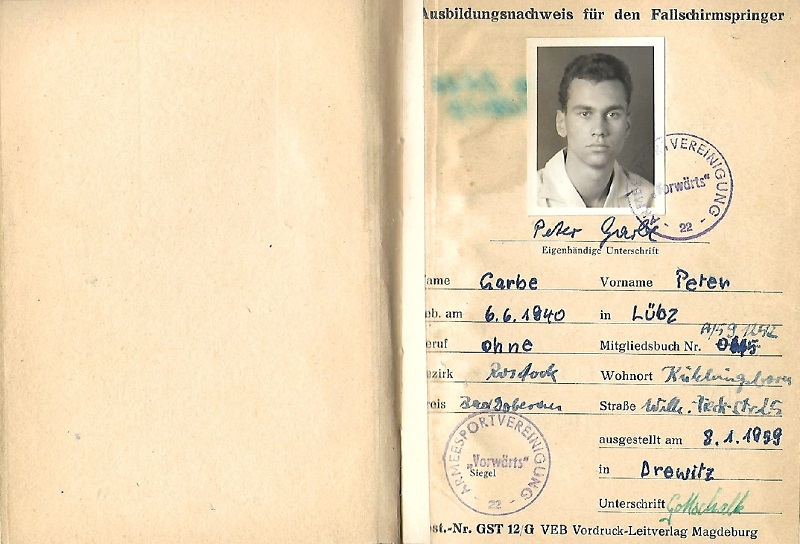

Mit der Erinnerung ist das so eine Sache. Oft kann man nicht mehr zwischen dem unterscheiden, was man selbst erlebt hat und dem was einem nur häufig erzählt wurde, Dichtung und Wahrheit gehen unmerklich ineinander über. Abhilfe schafft nur die Beschränkung auf durch Quellen gesicherte Informationen. Allerdings ist das in diesem Fall schwierig, weil ich außer meinem- manchmal doch schon löcherigen- Gedächtnis nur auf mein Sprungbuch und einige wenige Fotos aus der „Steinzeit“ des Fallschirmsprungs in den damaligen Nordbezirken zurückgreifen kann. Was folgt ist also keine Chronik im wissenschaftlichen Sinne, aber eben deshalb vielleicht etwas unterhaltsamer.

Die eingestreuten Geschichten sind sogar wahr, das heißt sie haben sich so oder so ähnlich tatsächlich zugetragen. Mein Ehrenwort ist wohl nicht nötig, Ihr kennt mich als ehrliche Haut. Außerdem sind Springer von Natur aus wahrhaftiger als solche notorischen Lügner und Aufschneider wie Angler und Jäger.

Es liegt in der menschlichen Natur, im Alter die Vergangenheit und sich selbst zu heroisieren. Diesen Fehler hoffe ich weitgehend zu vermeiden; kleine Ausrutscher muss man mir gnädig nachsehen. Ich versuche einfach einigermaßen chronologisch und objektiv über meine Erlebnisse und Erfahrungen als Aktiver zu berichten, daraus ergibt sich dann –so zusagen als Nebenprodukt- ein sicher unvollständiger dazu sehr persönlich eingefärbter Bericht über die Entwicklung unserer Sportart in ihren Anfangsjahren.

Die nachfolgenden Zeilen richten sich eigentlich an den Kenner der Szene. Für Leute, die zur Springerei keine Beziehung haben bzw. einfach nur zu jung sind, habe ich zum besseren Verständnis Erläuterungen/ Anmerkungen eingeschoben, die für den Eingeweihten natürlich überflüssig sind. Der weiß wovon die Rede ist. Dem potentiellen Leserkreis ist auch die manchmal etwas burschikose Sprache geschuldet, die sich einfach dem Umgangston auf so einem Flugplatz anpasst.

Dem Literaturkenner wird außerdem auffallen, daß der Titel irgendwie geklaut ist und zwar bei Michael Sostschenko: „Die Kuh im Propeller“. Das ist Absicht. Es wäre toll, wenn meine Erinnerungen ähnliche Heiterkeit hervorrufen würden wie diese meisterhafte Kurzgeschichte, vielleicht der besten zum Thema „Flugwesen“ überhaupt.

Sicher wäre die Illustration durch Bildmaterial wünschenswert. Aber ich besitze nur wenige Fotos aus dieser Zeit. Außerdem brauchte man für Luftaufnahmen bzw. Aufnahmen in der Luft eine Sondergenehmigung, die man nie bekommen hätte. Und meistens ist in den wirklich schönen Momenten ohnehin keine Kamera zur Hand. Zeitlich hätte ich es aber auch nicht geschafft.

Gedacht ist es so, dass diese Schrift am 29. (gemeint ist der 29.09.2007) quasi als Entwurf verteilt bzw. auf die Internetseite des Neustädter Vereins gestellt wird. Wer seinem Gedächtnis (oder auch seinem Bildarchiv) noch die eine oder andere Erinnerung entlocken kann, ebenso wer sich nicht richtig dargestellt sieht oder offensichtliche Fehler findet, meine Adresse steht oben. Es wird dann eine verbesserte Fassung geben. Ergänzungen, Korrekturen und Richtigstellungen werden dann als Zitate eingefügt werden. Vervollständigt durch einen zweiten Teil, den Kurt für seine Amtszeit beisteuern will, könnte das Ganze dann zu einer kleinen ggf. illustrierten Broschüre für den internen Gebrauch zusammengefasst werden.

Berichtet wird ausschließlich über das Fallschirmspringen im Rahmen der GST. Was die NVA und die Iwans auf diesem Gebiet trieben, bleibt unberücksichtigt, ebenso was vor dem Krieg auf diesem passiert ist.

Das soll’s nun aber mit der Vorrede sein, kommen wir zur Sache.

Kapitel 1: Vorgeschichte

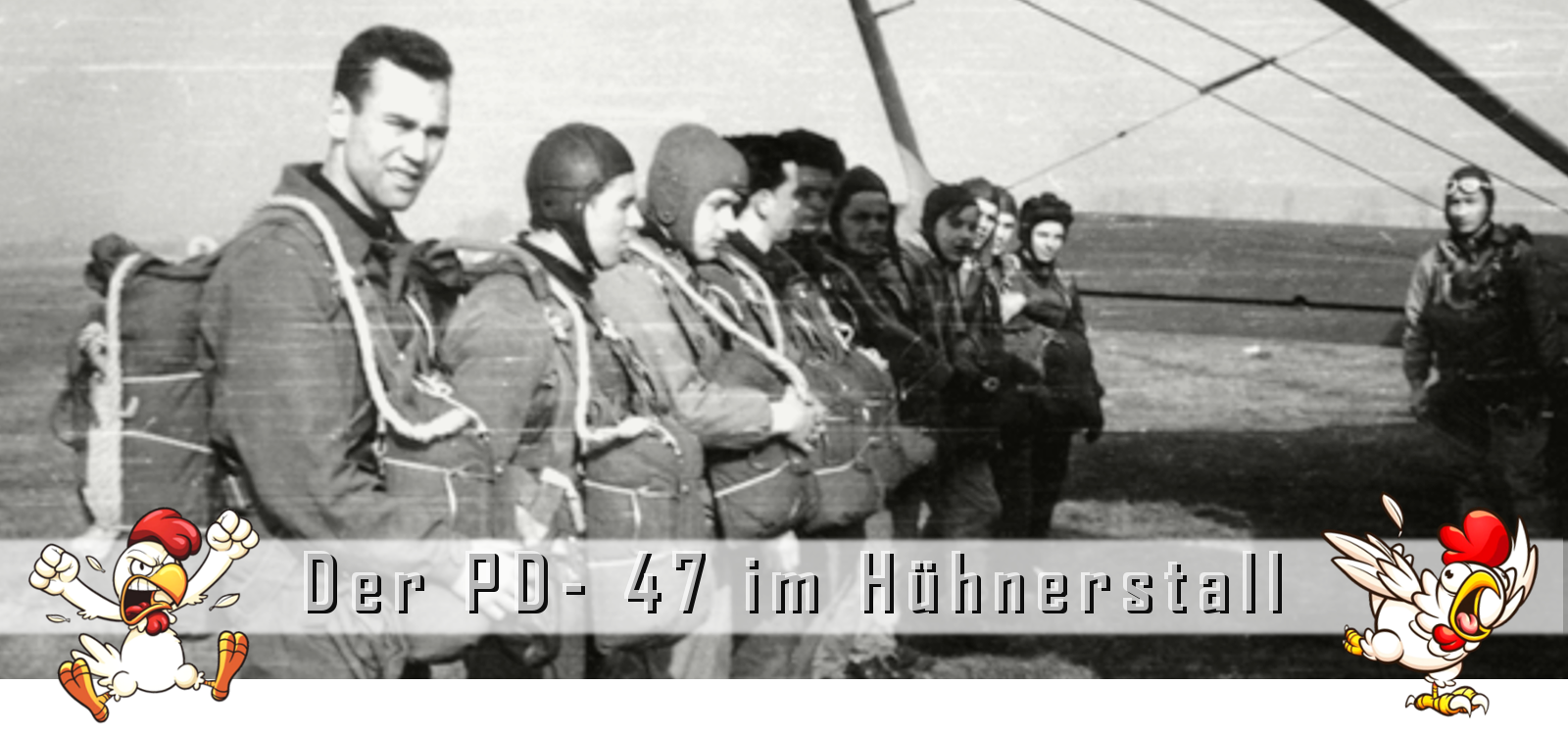

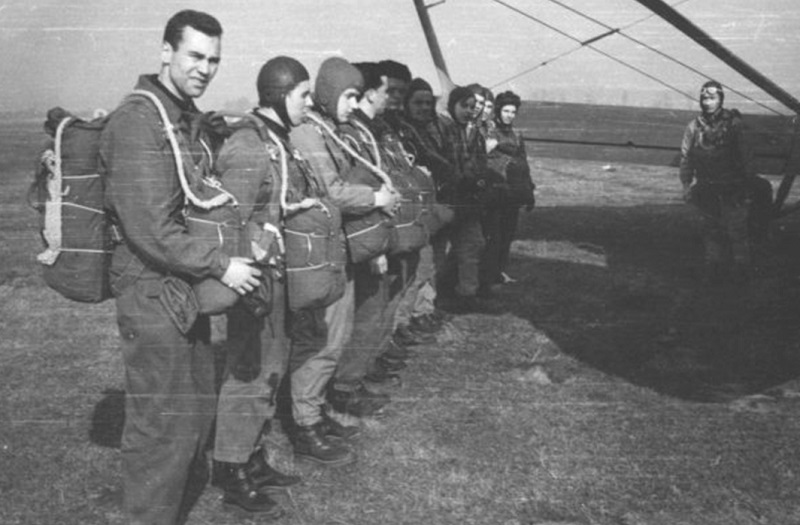

Jede Geschichte hat ihre Vorgeschichte. Gehen wir einfach zum Anfang meiner Geschichte zurück. Irgendwie beginnt diese schon im Sommer 1956. Ich war 16 Jahre alt, ging in Kühlungsborn zur Oberschule, war Flugmodellbauer und in Anklam fanden die DDR- Meisterschaften statt. Welchen der hinteren Plätze ich damals belegte, weiß ich heute nicht mehr. Woran ich mich aber noch gut erinnere, ist meine erste (allerdings flüchtige) Berührung mit dem Fallschirmsport. Und das kam so: Im Rahmenprogramm wollte sich ein Wahnsinniger mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug namens PO- 2 (gesprochen PODWA) stürzen (Bild 1). (Dieser Wahnsinnige war Udo Varchmin, von dem später noch die Rede sein wird).

Bild 1: Aus grauer Vorzeit d. h. 1957/58. Ein Springer am PD- 47 nach Sprung aus der Po-2.

Er packte vor den staunenden Modellbauern seinen Schirm. Das war’s dann aber auch- der Wind war zu stark. Wie man so sagt: „Außer Spesen nichts gewesen“, anderseits auch eine Lehre für das spätere Springerleben: Fallschirmspringen findet nun mal nicht im Saal statt und ein paar Meter Wind zu viel oder etwas tiefhängende Wolken können einem schon den schönsten Sprungtag versauen.

Statt Flugmodelle zu bauen, wäre ich lieber selbst geflogen, vor allem nachdem ich als Preis für meinen Bezirksmeistertitel!!1956 in der Klasse A 1 einen Mitflug im Doppelsitzer über Purkshof gewonnen hatte. Aber von Kühlungsborn aus war das schlecht zu machen von wegen fehlendem Fahrgeld, ungünstiger Zugverbindung usw. So musste es erst mal bei dem Wunsch bleiben.

Das hätte sich im Jahr 1958 ändern können. Ich hatte inzwischen mein Abitur gemacht und war seit Sommer bei der Fahne und zwar in der Flugsicherungskompanie des FTB (was soviel heißt wie: Fliegertechnisches Bataillon) 2 in Drewitz (liegt zwischen Guben und Cottbus). Dort gab es einen Segelflugverein. Der war aber leider voll. Absolute Anfänger wie mich nahm man nicht. Also war es wieder nichts mit der Fliegerei. Aber es gab auch einen Fallschirmsportverein, womit ich nun endlich beim eigentlichen Beginn meiner Geschichte bin (Bild 2).

(Hier noch eine kurze Anmerkung zum „freiwilligen“ Dienst in der NVA, denn die Wehrpflicht kam erst 1961 nach dem Mauerbau: Die Sache war ganz einfach. Wer wie ich, dass Abitur gemacht hatte und studieren wollte, hatte keine Alternative. Entweder man ging zur Fahne oder man bekam von der Schule eine so schlechte Beurteilung, dass die Uni einen ablehnen musste. Allerdings hätte man damals noch nach dem Westen abhauen können. Aber dazu war man irgendwie zu bodenständig und wohl auch nicht abenteuerlustig genug)

Bild 2: Die erste Seite meines Sprungbuchs mit Jugendbildnis.

Kapitel 2: ASG Vorwärts Drewitz, Sektion Fallschirmsport

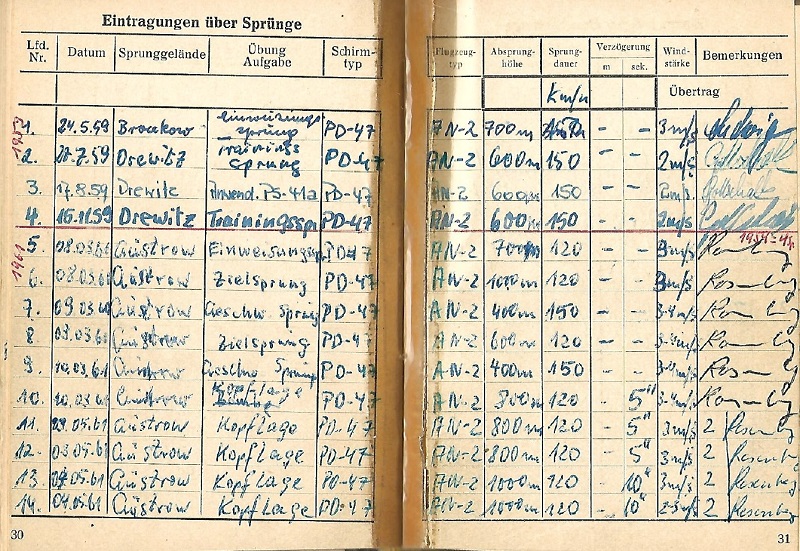

In Drewitz hatte man meines Wissens zum ersten und einzigen Mal in der NVA- im Rahmen der ASG (Armee-sportgemeinschaft) einen Fallschirmsportverein gegründet. Ende 1958 begann die theoretische Ausbildung durch Leute vom Fallschirmdienst (Uffz. Gottschalk, Feldwebel. Pfahl u. a.). Wir waren so etwa zwanzig Anfänger. Einer von diesen war auch der spätere Chef des Fallschirmdienstes der Luftstreitkräfte (oder der NVA?) Elsner oder Elstner, damals noch Flugzeugmechaniker und Feldwebel, vielleicht auch nur Unterfeldwebel. Die Ausbildung, vor allem im Packen, war mehr als gründlich. Am Schluss konnten wir den PD 47 mit verbundenen Augen, bandagierten Händen und gefesselten Beinen zusammenwürfeln.

Dann, nach etwa 6 Monaten war es endlich so weit: Für den 24.05.1959 war der erste Sprungtag angesetzt und zwar auf dem Flugplatz Bronkow in der Nähe von Calau. Es war in jeder Beziehung ein Traumtag. Die Sonne lachte, der Wind war unter 5m/s, die AN- 2 der Division einsatzbereit und die Jungs nicht mehr zu halten, auch wenn die Hosen flatterten. Am Ende des Tages fuhren alle mit breiter Brust wieder nach Drewitz zurück, Es war so wie in dem Brief des Studenten an seine Oma („Liebe Oma, gestern wusste ich noch nicht wie Inscheniör geschrieben wird, heute bin ich schon selber einer:“).

Dabei war der erste Sprung für damalige Verhältnisse insofern etwas außergewöhnlich, als teilweise gleich mit manueller Öffnung gesprungen werden musste. Der Grund: Es gab nicht genug Aufzugsleinen. Deshalb bekamen einige (darunter war auch ich) einen Automaten verpasst, dieser wurde auf größere Höhe gestellt und los ging’s. Natürlich zog der KAP.

Absetzer war übrigens der später auch in GST- Springerkreisen bekannte Stabsfeldwebel Regell.

Es gab auch einen weiteren Grund zur Freude an diesem Tag, allerdings war es eher Schadenfreunde. Chef des Fallschirmdienstes in Drewitz war zu jener Zeit ein gewisser Hauptmann Ludwig, ein außergewöhnlich kleiner und leichter Mensch, was man bei einem Stockmaß von unter eins sechzig und knapp sechzig Kilo wohl zu Recht sagen kann. Das hielt ihn aber nicht davon ab, mit einem D 1 zu springen. Der Kenner weiß, dass es sich dabei um einen runden sowjetischen Luftlandeschirm mit gigantischen 81 m² handelte. Mit diesem hatte er sozusagen ein Abonnement auf Außenlandungen. Die Unteroffiziere des Fallschirmdienstes feixten natürlich, als ihr Chef- sonst ein ziemlicher Giftzwerg- sich in den umgebenden Wald nieder senkte. Die hatten in der Bergung schon Routine, da auf 10 Sprüngen mindestens 8 Außenlandungen kamen.

Im Jahr 1959 folgten für mich dann noch weitere 3 Sprünge, so dass ich im Sommer des folgenden Jahres mit stolzen 4 Sprüngen entlassen wurde, einer damals durchaus beachtlichen Sprungzahl (Bild 3).

Bild 3: Die ersten Sprünge sind absolviert und dokumentiert.

Noch ein kleiner Nachtrag: In meiner Kompanie diente damals auch Hannes Stübner, auch „Stubenrauch“ genannt, der rund 10 Jahre später wieder in diesem Bericht erscheint, außerdem Rüdiger Karisch, ein in Neustadt und Parchim bekannter Segelflieger.

Kapitel 3: Die frühen 60er Jahren (Udo Varchmin/Purkshof)

Als ich mich im Herbst 1960, nach Beginn meines Geologie- Studiums in Rostock, beim damaligen Oberinstrukteur Fallschirmsport für die Nordbezirke, eben dem o. g. Udo Varchmin meldete, war dieser deshalb ganz angetan, einen so „routinierten“ Zuwachs zu bekommen.

Zu der Zeit vor 1960 im Norden kann ich deshalb keine Angaben machen, die auf eigener Anschauung beruhen. Die „Alten“ erzählten von irgendeinem Ausflug nach Laucha, wo sie in den angrenzenden Weinbergen bei Freyburg an der Unstrut gelandet waren, ebenso von Sprüngen in Neustadt- Glewe. Wer, wo und wann nun die allerersten Sprünge im Norden machte, weiß ich nicht, gemeint ist natürlich die Zeit nach 1945. Vielleicht schafft ja der Rücklauf hier mehr Klarheit, ich habe nämlich vor, den Entwurf auch an die Überlebenden aus diesen frühen Tagen zu versenden.

(Anm.: Die Hoffnung auf einen in diesem Punkt ergiebigen Rücklauf erfüllte sich leider nicht. Allerdings schafft hier die bereits lobend erwähnte Chronik von dem Bernd LUDEWIG Klarheit, was die Entwicklung des Fallschirmspringens in der GST in jenen frühen Jahren betrifft. Danach lief die Sache folgendermaßen: Bei Gründung der Gesellschaft für Sport und Technik im Jahr 1953 kam es auch zur Bildung von Fallschirmsportsektionen in den meisten Bezirken. Bis 1956 beschäftigen diese sich- mangels entsprechender technischer Ausstattung in Gestalt von Fliegern- sozusagen mit „Trockenschwimmen“ d. h. Theorie, Fallschirmpacken und Sprüngen vom Turm. 1954/55 hatte man insgesamt 11 Fallschirmsprungtürme gebaut, von denen der in Halle mit 53m der höchste war. Von denen sprang man nicht wirklich, sondern man wurde abgeseilt. Ich habe die Sache mit den Türmen irgendwie vergessen, da ich von so einem Ding nie springen musste. Zwar waren wir von Drewitz aus zur Sprungvorbereitung mal nach Cottbus gefahren, wo so ein Monstrum stand. Weil aber der Heini von der GST, der den Schlüssel bringen sollte, einfach nicht erschien, zogen wir unverrichteter Dinge wieder ab. Aber zurück zur Geschichte. Die Sache änderte sich im Juni/Juli 1956, als der bereits erwähnte Marjutkin- Lehrgang in Neuhausen bei Cottbus lief. Gesprungen wurde aus einer Li- 2 der DOOSAF (sowj. GST). Insgesamt wurden 16 Fallschirmsprunglehrer ausgebildet, die sich damals- wie bei den Iwans üblich- noch Instrukteure nannten. Lt. LUDEWIG bekam die GST 1957 eigene Technik in Gestalt von 2 PO- 2 und 10 Sprungausrüstungen, 1958 noch mal 2 Antonow und 150 PD nebst 50 PZ. Bei diesem Stand bin ich dann 1960 in Rostock/Purkshof eingestiegen).

Udo Varchmin – übrigens nach mir vorliegenden, verlässlichen Informationen in diesem Jahr (gemeint ist natürlich wieder 2007) verstorben – war damals (1960) schon im fortgeschrittenen Alter, zu mindestens aus der Sicht eines Zwanzigjährigen. Tatsächlich war er höchstens Mitte vierzig, war also wie auch andere ältere Kameraden schon bei der Wehrmacht gesprungen und in Italien im Einsatz gewesen. Nach dem Krieg nahm er an dem o. g. Marjutkin- Lehrgang teil, den man getrost als Geburtsstunde des Fallschirmsports in der DDR bezeichnen kann. Der müsste irgendwann 1955/56 gewesen sein. Die Teilnehmer dieses Lehrgangs waren es, die teilweise bis zur Wende, in der Springerei das Sagen hatten, sowohl bei der GST, als auch bei Dynamo. Auf die Schnelle fallen mir folgende Namen ein: Günther Schmitt (etwa 1965 nach Unfall mit Beinverkürzung aufgehört, danach Luftfahrtjournalist und Buchautor), Günther Schmidt (Dynamo- Chef), Manfred („Katze“) Schmidt (zeitweise OI Magdeburg), Emil Schmidt (OI Berlin), Egon Schmidt (Dresden), Udo Varchmin (s. o.), Vinzenz Przcybichyn oder so (OI Karl- Marx- Stadt), Morosowski, Vorname? (Wismut), Waltraut Schäfer (Berlin?), Walter Stiller (OI Cottbus), Heinz Bibow (Berlin) und Horst Brendel, der ab etwa 1960 Chef des Fallschirmsports der GST war. Dass die Namen in jedem Fall, allein schon bei den zahlreichen Schmidts, richtig geschrieben sind, kann ich nicht garantieren. Für den Außenstehenden schien der damalige DDR- Fallschirmsport ohnehin ein Familienunternehmen eben dieser Schmidts zu sein, wobei die tatsächlich wohl weder verwandt noch verschwägert waren. So soll es mal zu folgendem Missverständnis gekommen sein: Eine Delegation aus einem „sozialistischen Bruderland“ kam nach Schönhagen (Zentrale Flugsportschule der GST) und wurde von der Schulleitung einschließlich der Sprunglehrer empfangen. Der Erste stellte sich zackig mit „Schmidt“ vor, ebenso der Zweite und der Dritte. Die Delegation, der Meinung, dass es sich um einen Gruß wie z. B. „Sport frei“ handelte, soll mit einem dreifachen „Schmidt- Schmidt- Schmidt“ geantwortet haben.

Um nun wieder zu meiner Geschichte zurückzukommen: Damals war man mit 50 Sprüngen schon ein Routinier, mit 100 ein absoluter Könner. 250 (wie bei Udo) war eine Sprungzahl, bei der einem vor Staunen der Mund offen stehen blieb. Dass man nicht wie heute oder auch in den 70er- und 80er- Jahren Sprünge „schruppen“ konnte, hing vor allem mit der damaligen spärlichen Ausstattung der GST bei Absetzflugzeugen zusammen. Diese bestand, was die AN- Flotte betraf, nur aus einer Maschine, ich glaube der DM- WCZ. Pilot war der dicke Prodolski (Bild 4), Mechaniker der lange Hannes Burkhardt aus Leipzig (später selber ein exzellenter Springer) sowie Horst Richter (später Pilot der 2. AN- 2). Die kamen aus Schönhagen und zogen quasi als Wanderzirkus von Platz zu Platz. Man kann sich ausrechnen, wie oft man in der Saison rankam, von schlechtem Wetter, Flugsperre und anderen Freunden der Springerei ganz zu schweigen.

Die PO- 2 waren 1960 nicht mehr im Einsatz, jedenfalls nicht als Absetzmaschinen, allerdings kam dann dafür die eine oder andere L-60 (Bild 5) (für die Jüngeren: Absetzflugzeug aus CSR- Produktion abgeleitet vom legendären Fieseler Storch, 3 Springer).

Bild 4: Güstrow August 1962. Sozusagen Klaus und Klaus: Klaus Rosenberg und der erste und der damals einzige AN- Pilot der GST Klaus Prodolski.

Der wurde der „dicke Prodolski“ genannt, obwohl sich seine Körperfülle aus heutiger Sicht doch in Grenzen hielt, oder?

Bild 5: Damaliges Absetzflugzeug vom Typ L-60 aus tschechischer Produktion. Den auf dem Bild kennt keiner. Es ist Fero Liba, ein Kumpel aus der damaligen CSR.

Auch dort ist man damals (1963) schon mit dem Fallschirm gesprungen. Hat also mit den Nordbezirken eigentlich nichts zu tun, wenn es nicht um den Flieger ginge.

Fallschirmtechnisch war das die Zeit des PD-47 („quadratisch, praktisch, gut“). Man schwebte an 72 m² dünnem Baumwollstoff und Fangleinen so dick, wie der kleine Finger der Erde entgegen (siehe Bild 1). Mit etwa 1,5 m/s Vortrieb hatte man die Illusion, steuern zu können, was bei Windgeschwindigkeiten unter 5 m/s sogar irgendwie funktionierte. Das mit dem Steuern funktionierte so: Hinten war der Abstand der inneren Fangleinen größer und der Basisrand wölbte sich dort auf, so dass die gestaute Luft vor allem nach hinten abfloss und so den Vortrieb erzeugte. Mit Ersatzgerät (PZ-47, quadratisch oder Ps-41a, rund) wog die ganze Fuhre runde 25 Kilo und war auch entsprechend groß, bei kleingewachsenen Springern besonders Springerinnen reichte der Verpackungssack schon mal von den Kniekehlen bis oberhalb der Ohren. Die 1960/61 im Einsatz befindlichen Schirme stammten meist noch aus SU- Produktion. Allerdings waren sie knapp (s.o.), so kamen in der Anfängerausbildung häufig zwei Mann auf einen Schirm, ein Grund mehr für bescheidene Zuwächse bei den Sprungzahlen.

Dass man mit dem PD- 47 auch richtig gute Zielsprünge hinlegen konnte, bewies ein Anfänger 1961 in Purkshof. Er hieß m. E. Flörke oder ähnlich und kam aus Wismar. Auf dem Platz lag damals ziemlich mittig ein Soll, also ein eiszeitlich entstandenes wassergefülltes Loch von ca. 20m Durchmesser. Beim ersten Sprung an diesem Tag traf er nur dessen Rand, beim nachfolgenden die Mitte. Wahrscheinlich hatte er mehrfach zwischen Plan A (ich lande vorher) und Plan B (ich komm noch rüber) mehrfach gewechselt und sich so perfekt in das Loch hineinmanövriert. Einfach an der Seite vorbeizufahren, war ihm offenbar nicht in den Sinn gekommen. Die Sache war nicht ohne, weil man das Soll illegal für die Deponierung von Schrott genutzt hatte und deshalb Verletzungsgefahr bestand. Aber schließlich blieb es bei nassen Hosen (s. auch Bilder 9 bis 11).

Nicht so glatt lief die Sache für einen sowjetischen Jagdflieger vom nahegelegenen Flugplatz Pütnitz bei Damgarten der sich in jenem Jahr über Purkshof katapultieren musste. Die MIG -17 kam mit qualmendem und röchelndem Treibwerk in geringer Höhe über dem Platz an, als der Genosse den Schleudersitz betätigte. Er fegte raus und landete nahe unserer Packzone. Leider war er mit den Knien wohl an der Windschutzscheibe hängengeblieben- bei den damaligen Schleudersitzen wurden bei Betätigung die Beine noch nicht fixiert- und hatte sich beide Oberschenkelknochen eine Handbreit oberhalb des Knies durchgeschlagen. Er hatte große Schmerzen. Aber bevor wir etwas unternehmen konnten, war schon der Hubschrauber aus Pütnitz da und sackte ihn ein.

Neben dem PD-47 gab es schon die ersten reinen Sportschirme, mit dem sowjetischen T- 2 (ein Schlitz, Vortrieb vielleicht schon 3m/s), wohl den ersten überhaupt. Die waren aber für die Hauptamtlichen und Lehrer reserviert, als Anfänger durfte man sie nur von weitem bewundern. Der PD- 47- dann allerdings aus DDR- Produktion- war noch bis etwa 1967 im Einsatz und damit über rund 10 Jahre der Schülerschirm, er wurde vom RL- 4/3c abgelöst.

Bild 6, 7: 1964/65 in Neustadt. Auch mit dem PD- 47 trifft man (fast) den Sandkasten, ein Beweis für die Steuerfähigkeit deses Schirms.

Es geht aber auch noch genauer. Der Springer auf dem rechten Bild hat offensichtlich mit dem PD den Zaun anvisiert und auch getroffen. Tolle Leistung!

Witzig war auch das damalige Ausbildungsprogramm mit seinen zahlreichen Sprüngen aus größerer Höhe und sofortiger Öffnung (bis 2000m). Mit dem PD-47 hatte man dabei eine reelle Chance am Erdball vorbei zu springen. Zwar wurde viel Mühe auf die Bestimmung der Abdrift gelegt (Testschirm, manchmal auch Testspringer), aber wegen des schwer zu kalkulierenden Höhenwindes (Theodolit und Pilotballon wurden bei besonderen Anlässen wie Flugtagen verwendet, wie man später sehen bzw. lesen wird, teilweise mit überraschenden Ergebnissen/Folgen) ging das jedoch häufig in die Hose. Kaum hing man am Schirm, schon war man „ritsch- ratsch“, wie der Genosse Kossonsow in der o. g. Geschichte von der Kuh im Propeller richtig sagte, über dem Platz und dann hieß es:“ Lieb Heimatlande ade“. Deshalb wurde bei jedem Sprung auch die Tragetasche gefaltet unter dem Ersatzgerät mitgeführt. Ich erinnere mich besonders in Purkshof und Güstrow an herrliche Überlandflüge. Der Rückmarsch war dann allerdings etwas schweißtreibend. Zurückholen mittels LKW gab es nur, wenn die ganze Truppe draußen lag. Für den Einzelspringer wurde- da man von eigener Blödheit und stabilen Knochen ausging – der LO (damals wohl eher noch Phäno) selten angeschmissen. Deshalb erwarb man mit der Lizenz gleichzeitig auch das Abzeichen für Wandern und Touristik. (Ist natürlich ein Scherz).

Die Grundausbildung umfasste damals 5 Strippensprünge. Mit dem 10. Hüpfer begann die Freifallausbildung, erst mal mit 5X „Kopflage“ 5 und 10“ d.h.: Arme ran und Beine auseinander. Danach kamen die sogenannten Stilsprünge worunter die Normallage zu verstehen ist. Bei den ersten Verzögerungssprüngen musste die Sekunden noch abgezählt werden. Eine Stoppuhr gab es erst später. Die Sprunghöhen waren der gewünschten Freifallzeit angepasst, die Öffnungshöhe lag bei 600m (800m=5“, 1000m=10“, 2000m=30“ usw.). Gesprungen wurde mit KAP-3 (s. auch Bild 8).

Was heute der CYPRES ist war früher der KAP-3. Der wirkte aber auf das Hauptgerät. Das Ding bestand aus einer Druckdose, einem Zeitlaufwerk und einer starken Feder. Bei Erreichen der eingestellten Öffnungshöhe (möglich waren 0 bis 4000m) lief das Laufwerk an und nach 3“ zog die Feder am obersten Stift des Aufzugseils. Bei einem normalen Verzögerungssprung mit gewünschter Öffnungshöhe von 600m ließ man aber das Laufwerk bis auf 0,8“ ablaufen. Blockiert wurde die ganze Mimik durch einen elastischen Stift, der an einer kurzen Leine mit kleinem Karabinerhaken hing. Mit der hängte man sich – wie üblich- in 200m- oben ein. Beim Abgang/Exit zog sich das Ding raus, die Uhr lief bis auf 0,8“ ab, in der eingestellten Öffnungshöhe (in der Regel wie gesagt 600m) gab ein Stift auf der Druckdose einen Hebel frei, die restliche Zeit lief ab und der KAP zog. Im Normalfall hörte man das Schnappen, wenn man gerade am offenen Schirm hing. Hatte man eine Öffnungshöhe einstellte, die über der Absprunghöhe lag, zog das Ding nach 3“ und man hing in großer Höhe und hatte die berechtigte Aussicht auf eine Außenlandung. Diese Möglichkeit wurde gelegentlich genutzt, um jemand zu ärgern. Von so einem Fall ist später noch die Rede.

Bild 8: Otto besteigt das Maschinchen. Rüdiger (Otto) Schulz war ab 1970 für rund 20 Jahre eine der Stützen des Fallschirmsports in Neustadt- Glewe

und macht im Rahmen des Septembertreffens immer noch seine Sprünge mit der Rundkappe. Es geht aber hier vor allem um den KAP-3,

den man auf diesem Bild gut erkennt, ebenso die zugehörige Aufzugsleine.

Für die Lizenz benötigte man wie heute min. 25 Sprünge. Wegen der kurzen Freifallzeiten, war das Erlernen einer stabilen Lage ein schwieriges Geschäft, da nach einem verkackten Abgang/Exit meist nicht mehr viel zu korrigieren war. Einige Bewegungsidioten brauchten eine Menge Sprünge um das richtige Gefühl für Luft zu entwickeln. Und soll ich euch etwas verraten: Ich gehörte auch dazu d. h. es hat mich einige Male tüchtig gebeutelt. Da sind heute die Schüler mit dem AFF viel besser dran.

Es war wie gesagt, die Zeit der spektakulären Außenlandungen. Einige Beispiele: In Güstrow wohnte am Platz ein leicht asozialer Kleintierhalter und zwar in dem barackenartigen Gebäude zwischen Halle und Straße. Sogar in dessen engem Hühnerhof von gerade mal 5x5m landete eine mir namentlich nicht mehr bekannte Sprungschülerin und zwar ohne Material-, Geflügel- und Personenschaden, eine reife Leistung. Zur Belohnung machen wir sie sozusagen zur namenlosen Heldin unserer Geschichte. Ein paar hundert Meter in Richtung Osten lag bzw. liegt noch? ein Gehöft. Das visierte eine weitere Sprungschülerin an (keine antifeministische Propaganda, sondern einfach Zufall). Was sie traf, war die Hundehütte. Der darin schlummernde Köter dachte wohl, dass die Russen kommen, flitzte raus, riss dabei die Kette durch und attackierte sie anschließend. Aber schließlich ging auch das ohne Schäden ab.

Ein Höhepunkt waren auch die so genannten „Sprünge aus Flugfiguren“ und bei erhöhter Geschwindigkeit, über deren Sinn ich mir immer noch nicht im Klaren bin. (Evtl. wollte man das Verlassen der Maschine in Notsituationen trainieren?). Beim Sprung aus dem Sturzflug war man für einen Moment fast schwerelos und klebte unter der Decke. Es war lustig anzusehen wie der Absetzer, der sich in der Tür festgeklemmt hatte, die Springer einzeln von der Decke holte und nach draußen schob. Beim Abfangen kracht alles was dann noch nicht draußen war mit Getöse von der Decke. Das Gegenteil war beim Sprung aus Kurve und Spirale der Fall. Wegen der höheren Schwerkraft hatten alle lange Gesichter, saßen auf dem Arsch und versuchten krampfhaft über die Türschwelle zu kommen, was große Anstrengung erforderte. Hat man das mal erlebt, ist man nicht scharf darauf im Notfall z. B. bei trudelnder Maschine springen zu müssen. Das könnte auch schnell auch mal schief gehen. Bei den Geschwindigkeitssprüngen aus 400m flog die Anna (liebevolle Bezeichnung für die AN- 2) wirklich volle Pulle, d.h. 250 km/h.

Mein erster Lehrgang bei der GST war allerdings – im wahrsten Sinne des Wortes – ein Schlag ins Wasser. Im November 1960 kam die An- 2 nach Purkshof. Außer Regen und einem Krawallsprung der Experten bei Windgeschwindigkeiten von 10 bis 15 m/s war nichts. So zogen wir Anfänger nach einer Woche ohne Sprung ab. Dafür hatten wir uns im Zelt auf Stroh und einer Decke pro Nase den Arsch abgefroren, außerdem eine Woche den Fraß von Frau xxxx (keine Namen, Frau des Hausmeisters) reingewürgt.

(Anm.: Die Verhältnisse waren damals was die Unterkünfte betraf- gemessen auch an denen später in Neustadt- doch sehr spartanisch. „Verpflegungsmässig“ war das auch nicht toll, da nach der Kollektivierungsaktion in Winter 1959/60 die DDR- Landwirtschaft ziemlich auf der Schnauze lag und deshalb der Brotkorb hoch hing. Außerdem war die Frau xxxx wirklich eine saumäßige Köchin!!! Aber das wurde- als unvermeidbar- klaglos ertragen, denn schließlich wollte man ja springen. Alles andere war Nebensache).

Auch bei dieser Gelegenheit gab es einen Riesenlacher und das kam so: Nach dem durchweg schlechten Wetter des Herbstes 1960 stand der Platz in Purkshof teilweise unter Wasser, insbesondere die SW- Ecke beim Objekt war eine riesige Pfütze. Auf diese wies Udo Varchmin vor dem bewussten Sprung (s. o.) die anderen Springer bei der Einweisung (heute würde man sagen „Briefing“) besonders hin. Derartige Windgeschwindigkeiten (s.o.) waren am PD- 47 schon eine heiße Kiste, da hatte man sozusagen die Krankenhauseinweisung bereits am Start in der Tasche- Und wie es im Leben so spielt, der Einzige der die Pfütze traf war „uns Udo“. Er schlug am Anfang ein und durchquerte den Tümpel am offenen Schirm in voller Breite mit herrlicher Bugwelle. Das war wahrscheinlich die Geburtstunde des Kitesurfens. Fröhliches Grinsen auf den Gesichtern der Umstehenden, offen zu lachen haben wir uns nicht getraut, denn ein Oberinstrukteur, doppelt so alt wie man selbst und einer unvorstellbaren Sprungzahl (s. o.) war schon eine Respektsperson, da ging man zum lauten Lachen vorsichtshalber hinter den Schornstein.

Die eben vergatterten Springer verteilten sich in den dahinter liegenden Kartoffel- und Getreidefeldern, besonders gut zu erkennen, wenn bei Einschlag eines Springers die damals üblichen Getreidegarben hoch in die Luft wirbelten (Mähdrescher waren noch selten).

Purkshof war zu dieser Zeit der hauptamtlich besetzte Motorflugstützpunkt der Nordbezirke, später hieß das BAZ (Bezirks Ausbildungs- Zentrum). Hier fand die Ausbildung für die angehenden Piloten der NVA auf der Jak- 18 statt, weshalb es mehrere hauptamtliche, d. h. angestellte Fluglehrer gab. Auf diesem war auch der ebenfalls hauptamtliche Oberinstrukteur für Fallschirmsport (OI) Udo Varchmin stationiert (Bild 9), weiterhin der Fallschirmwart- in diesem Fall die „Fallschirmwartin-“ Gisela Kowalczyk, die auch Lehrerin war. Dann gab es nur noch einen, allerdings ehrenamtlichen Lehrer mit damals vielleicht 100 Sprüngen, Klaus Rosenberg. „Alte Hasen“ waren u. a. Herbert Stern (alter Fallschirmjäger, bis etwa 1970 noch als Springer aktiv, dann noch bis zur Wende Segelfluglehrer) und Manfred Tietze, der aber bereits 1963 oder 64 die Springerei an den Nagel hängte.

Bild 9: Güstrow 08.März 1961. Ich vorne links in voller Montur und mit PD-47, Ersatzgerät PZ-47 sowie (noch) vollem Haar vor meinem 5. Sprung.

Man beachte die rustikale Aufzugsleine und die untergesteckte Tragetasche! Neben mir Wolfgang Mein (Segelflug Neustadt-Glewe).

Hinten rechts an der Antonow mit großer Brille Udo Varchmin der damalige Oberinstrukteur (alter Fallschirmjäger, Teilnehmer Marjutkin-Lehrgang, 250 Sprünge).

Die Anfänger, eine Truppe von vielleicht 30 bis 40 Mann (und auch Frau), war aus dem ganzen Norden bunt zusammengewürfelt. So kamen auch vier Mann aus meinem Heimatort Kühlungsborn (Kolle Rütgard, Knut Wiek, der kleine Grüschow und Peter Diemer) die aber eh keiner mehr kennt (Bild 10). Die reguläre „vormilitärische“ Ausbildung d. h. die Vorbereitung auf den Dienst bei Fallschirmjägern und Fallschirmdienst gab es in der späteren Form damals noch nicht. Der ganze Laden war völlig unmilitärisch, die Anfänger sprangen in Arbeitskombis oder den komischen zweiteiligen, khakifarbenen GST- Unformen, meist in einfachen Arbeitsschuhen. Die bekannten hellblauen Sprungkombis und die „richtigen“ Sprungschuhe waren Lehrern und sonstigen Halbgöttern vorbehalten. Dabei herrschte eine ziemliche Fluktuation. Die Leute kamen, machten ein paar Sprünge und erschienen nicht wieder. Nur wenige blieben länger, wie zum Beispiel Klaus Helms, ursprünglich aus Parchim, heute Ueckermünde, (begonnen 1961 oder 62, 1964 Sprunglehrer, 1968 aufgehört, aus Gründen über die später noch zu berichten sein wird), Wolfgang Mein ebenfalls Parchim (1963/64 für kurze Zeit mal hauptamtlich, weshalb er das nicht blieb, kann er nur selbst berichten, heute der gute Geist der Neustädter Segelflieger). Ein weiterer bin ich.

Gesprungen wurde nicht nur in Purkshof sondern auch auf anderen Plätzen z. B. Güstrow. Wie die Alten (s. o.) erzählten, waren sie 1960 auch schon mal in Neustadt- Glewe.

Bild 9: Die alten und jungen Kämpfer der Rostocker Truppe im März 1961 in Güstrow. Vorn links: Klaus Rosenberg (Fallschirmsprunglehrer/Instrukteur),

Manfred Tietze (bis etwa 1964 aktiv), Herbert Stern (ex. Fallschirmjäger, 1944 4.FJD Anzio-Nettuno, bis etwa 1970 Springer, danach bis zur Wende Segelfluglehrer).

Dann: ich mit Kappe, Kolle Rütgard (wie ich aus Kühlungsborn), Kamerad XX aus Wismar mit damals moderner Entenfrisur a la‘ Elvis Presley!

Für mich brachte das Jahr 1961 den Durchbruch. Nach zwei erfolgreichen Lehrgängen in Güstrow im Frühjahr ging ich im Sommer mit inzwischen stolzen 20 Sprüngen zum Lehrerlehrgang nach Schönhagen, mit mir noch aus dem Norden Wilfried Nitsche (Lehrerstudent aus Greifwald, auch „Semjon“ genannt) und Fritz Kuhl (Student der angewandten Kunst an der Fachschule Heiligendamm). Beide hörten dann aber bald wieder auf, wahrscheinlich schon im folgenden Jahr und verschwanden in der Versenkung.

Der Lehrerlehrgang war toll. Er ging über 4 Wochen. Wir waren sozusagen die Lehrer der 3.oder 4. Stunde nach „Marjutkin“ und einem weiteren Lehrgang 1958 und/oder 1959. Lehrgangsleiter war Wolfgang Laue aus Halle, der von einem zweiten Lehrer namens Linde (stammte aus der Umgebung von Schönhagen), sowie zwei Madls von der damaligen Nationalmannschaft Elli Reimer und Renate Fürstenau assistiert wurde, beides nette und ansehnliche Frauenzimmer. Fallschirmtechnik lehrte der Fallschirmwart der Schule Rolf Schmilk. Weitere Lehrgangsteilnehmer, an deren Namen ich mich noch erinnere waren: Werner Winzer aus Berlin, der später (1965) die eben genannte Elli Reimer schwängerte und heiratete, Klaus Tischer und Manfred Schlieps (später Motorflieger und AN- Pilot in Gera) ebenfalls Berlin, Siegfried Lehmann aus Ascherleben, mein Namensvetter Klaus Garbe, Halle (mit mir weder verwandt noch verschwägert, später AN- Pilot) sowie Veronika Werk (kam glaub ich aus Gera und ist dann irgendwann nach Österreich ausgereist weil sie bei der Nationalmannschaft einen Springer aus der Alpenrepublik kennen und offensichtlich auch lieben gelernt hatte). Insgesamt waren wir so etwa 20 „Mann“. Da fallen mir noch weitere Namen ein: Erika Czebulla, die später den Greschner von Dynamo heiratete, ebenfalls Berlin. Teilnehmer war auch Dieter See aus Dresden, danach zusammen mit dem Lothar Garus bei der GST- Auswahl. Außerdem erinnere ich mich an Siegmund Janasch aus Schwarzheide/ Bez. Cottbus. Der war schon ein gestandener Mann Anfang 40 und erzählte, wie er als 15- jähriger Segelflieger für den Einsatz auf dem sog. Volksjäger He 162 geschult wurde. Um auf eine ähnlich hohe Landegeschwindigkeit wie das Strahlflugzeug zu kommen, sägte man beim Habicht (Segelflugzeug, speziell für Kunstflug) einfach die Flächenenden ab. Gebremst wurde mittels der mit Stacheldraht umwickelten Kufe. Für uns heute unglaublich, aber trotzdem wahr.

Ich habe im Rahmen des Lehrgangs stolze 20 Sprünge gemacht. Einer war besonders merkwürdig (merkwürdig im wahrsten Sinne des Wortes: würdig, dass man ihn sich merkt) weil schmerzhaft. Schuld daran war meine Blödheit (ein wenig Selbstkritik muss sein), schuld war aber auch die Tatsache, dass 1961 die Gummileine noch der Erfindung durch Vinzenz Przcybichyn (s. o.) harrte, weshalb die Verzögerungssäcke nach der Öffnung separat durch die Gegend flogen. Verluste waren nicht zu vermeiden, Ersatz war knapp. So musste bei Sprüngen mit sofortiger Öffnung eben auch mal ohne Verzögerungssack gesprungen werden, was dadurch möglich war, dass es im Tornisterboden auch Gummischlaufen gab, in die dann eingeschlauft außerdem der Hilfsschirm direkt an der Kappe angebracht werden konnte. Die Öffnung war dann aber sehr „sofort“. So hatte ich auch gepackt, als plötzlich das Programm geändert und ein 10“- Verzögerungssprung angesagt wurde. Da ich nicht nur dumm, sondern auch faul war, fragte ich Wolfgang Laue: „Kann man auch ohne Verzögerungssack Verzögerung springen? “ Antwort: „Man kann!“ Das hinterhältige Grinsen übersah ich leider zu meinem eigenen Schaden. Also rein in die Kiste, in 1000m raus, 10“ gebeutelt und gezogen. Als ich den Griff halb raushatte, tat es einen fürchterlichen Schlag. Der Schirm ging auf, wegen des fehlenden Verzögerungssacks mit einem brutalen Ruck. Ich schlug mir den Griff aufs Maul und bekam das Kabel über das Auge. Ergebnis: Minutenlanges Sehen sämtlicher Sterne, eine durchgeschlagene, stark blutende Unterlippe und ein gewaltiges Veilchen. Das Auge quoll fast völlig zu, ich konnte kaum noch etwas sehen. Die rote Suppe lief über das Ersatzgerät. So kam ich schwer angeschlagen unten an, von schadenfrohem Gelächter empfangen, denn Laue hatte die anderen schon darauf vorbereitet, dass ich wohl etwas ramponiert zurückkommen würde. An dem Tag war ich der Depp! Es war leider nicht das letzte Mal.

Während wir unseren Lehrerlehrgang absolvierten, hielt sich die damalige Nationalmannschaft im Rennrodeln in Schönhagen auf. Dazu muss man wissen, dass das Rennrodeln damals die erfolgreichste Wintersportdisziplin des DDR- Sports war (mehrere Welt- und Europameistertitel) und von der damaligen Führung unter Walter Ulbricht sportliche Erfolge als wirksames Mittel für die diplomatische Anerkennung gesehen wurden. Man machte um die Rodler in Presse, Funk und Fernsehen einen ziemlichen Wirbel. Namen wie Thomas Köhler, Klaus Bohnsack und Ortrun Enderlein waren allgemein bekannt, heute würde man sagen, sie waren Stars. Klaus, Ortrun und die anderen waren ganz nett, nur der Thomas Köhler- immerhin schon Weltmeister- riss ziemlich das Maul auf und spielte den großen Agitator. Schließlich brachte er es in der Folgezeit bis ins NOK der DDR. Aber Weltmeister hin oder her, als angehender Fallschirmsprunglehrer und mit dementsprechendem Selbstbewusstsein, betrachte man diese Schluchtenjodler eh mit einer gewissen Herablassung. Bescheidenheit war nun mal nicht unsere/meine Stärke. Die Rodler durchliefen- sozusagen als Ausgleichssport- eine verkürzte Theorieausbildung und machten ein paar Sprünge mit sofortiger Öffnung.

Über Schönhagen (oder nahe dran vorbei) verlief damals der Luftkorridor der Amis von Berlin nach Bayern. Wenn man auf dem Platz stand brummten die riesigen viermotorigen Globmaster-Transportmaschinen mit gelber Nase in verhältnismäßig geringer Höhe über einen hinweg. Flugzeuge über einem, das geht ja noch, wenn sie unter einem sind, ist das schon weniger angenehm. Das erfuhren wir, als wir mit 10 Mann in 500 oder 600 hingen und eine ganze Staffel IL- 28 mit dem roten Stern (IL-28= zweistrahliger Bomber der Iwans aus den 1950er Jahren) in 300m von links nach schräg über den Platz fegte. Da kann man schon blass werden, zumal die letzten Meter wegen der zu durchquerenden Wirbelschleppen recht unruhig waren.

Blass wurden wir auch, als wir während der Zeit in Schönhagen Augenzeugen eines tödlichen Unfalls bei den Segelfliegern wurden. Wir standen mit angelegter Ausrüstung nach der Mittagspause am Start, als eben diese Segelflieger mittels Winde einen Doppelsitzer hochzogen. Als der ausklinkte, fielen plötzlich beide Flächen ab und der Rumpf raste in Richtung Boden und schlug dort auf. Die Insassen hatten zwar noch das Kabinendach abwerfen könnten, zum Springen reichte die Zeit aber nicht mehr. Dass keiner von beiden überlebte, braucht wohl nicht erwähnt zu werden. Des Rätsels Lösung bzw. die Ursache: wegen eines kleinen Defekts war der Flieger am Vormittag in der Werkstatt. Die Sache war schnell behoben und die demontierte Fläche wurden schon wieder aufgesteckt, da aber die Endkontrolle noch ausstand und damit keiner mit dem Ding losziehen konnte, steckte Hannes Höntsch, der zuständige Werkstattmeister, die Verriegelungsbolzen in die Tasche und ging zum Mittag. Eben das passierte. Die fluggeilen Segelflieger sahen den scheinbar einsatzbereiten Flieger und schoben ihn an den Start. Solange die Winde zog war alles i. O. aber als der Zug weg war, lösten sich eben die Flächen (s. o.). So kann’s gehen!

Von Schönhagen aus war ich übrigens mit dem Klaus Tischer noch nach Friedersdorf gefahren, dem „Stammplatz“ der Berliner Springer. Wir klemmten uns zu zweit mit vollem Gepäck und doppelter (angelegter) Sprungausrüstung (PD-47 und Ersatzgerät) auf seine alte NSU (Vorkriegs- Motorrad 200cm³) und los ging‘s. Irgendwie kamen wir in Friedersdorf in der Nähe von Königswusterhausen an und ich machte dort noch ein paar schöne Sprünge.

Aber egal, die Blessuren heilten ab und ich kam sowohl mit Springer- als auch Lehrerlizenz (Lizenz Nr. 0057) sowie breiter Brust wieder nach Hause. Ich war nun berechtigt, die hellblaue Kombi zu tragen und bekam personengebundene Sprungschuhe! Außerdem durfte ich die ersten Sprünge mit dem bereits erwähnten T- 2 und dem in jenem Jahr ausgelieferten RL- 1 machen (Bild 10).

(Anm.: Der RL- 1 war der erste in Seifhennersdorf entwickelt Schirm. Dort produzierte man inzwischen nicht nur PD- 47 und die Ersatzgeräte in Lizenz, sondern begann auch mit Eigenentwicklungen, die man im Falle des RL- 1 im Interesse der Gesundheit der Springer besser unterlassen hätte. Der RL- 1 war eine schlechte Kopie des T- 2, optisch besser, denn er war bunt oder zu mindestens zweifarbig (rot/weiß), eigentlich aber schlechter, denn er war die reine Affenschaukel. So habe ich mir bei einer Bumslandung das Knie lädiert. Das verblasste aber vor der Tatsache mit einem bunten Schirm gesprungen zu sein, denn sonst war Weiß die Standardfarbe).

Am Jahresende 61 standen jedenfalls in meinem Sprungbuch unglaubliche 56 Sprünge, ich hatte also meine Sprungzahl in einem guten halben Jahr mehr als verzehnfacht. War ich stolz!

Das Folgejahr 1962 war durch zwei einschneidende Ereignisse gekennzeichnet. Zuerst war es „Business as usuell“: Lehrgang in Güstrow mit L- 60 (März), Ausflug nach Halle – Nietleben (Juni), Lehrgang in Purkshof mit AN- 2 (Juli), Lehrgang in Güstrow (August, AN- 2). Dann im September passierte es. Unter den Anfängern war ein nicht ganz junger, nicht ganz großer aber dafür breiter Mensch, der den Fallschirmsport im Norden in den nächsten dreißig Jahren in Atem halten würde: Karl- Heinz Dopp genannt Kalle (s. Bild 11). (Entschuldige Kalle, Du weißt aber wie das gemeint ist und weißt auch, dass ich Dich als langjährigen Mitstreiter und guten Freund sehr schätze).

Bild 10: Güstrow August 1962 – Zwei junge Fallschirmsprunglehrer, nämlich Wilfried (Semjon) Nitsche aus Greifswald und ich vor der alten hölzeren Segelflughalle.

Weshalb wir beide so blöd gucken? Zu beachten sind einerseits die sog. Avanti- Kappen – ursprünglich für die DDR-Skispringer hergestellt – und das Kappmesser

(Nachbau des alten FJ- Messers aus dem Krieg). Der Zustand meiner Kombi spricht für intensiven Bodenkontakt bei der Landung. Ganz links noch mal Wolfgang Mein.

Bild 11: Purkshof 1962 – Karl- Heinz „Kalle“ Dopp (rechts) und Klaus Helms (links) bei ihrem ersten (oder bei einem Ihrer ersten ) Sprünge.

In der Mitte einer der damals zahlreichen unbekannten „Durchläufer“

Sein Einstieg war ziemlich spektakulär, wofür er selbst aber am wenigsten konnte. Beim ersten oder einem seiner ersten Sprünge marschierte ihm so ein Dödel vom Fallschirmdienst (Gastspringer, Name?) in etwa 200 m durch die Fangleinen, so dass beide an einem Schirm landen mussten. Der unten hängende Armist nahm etwas Schaden, Kalle blieb wie üblich unverletzt. Es war sozusagen schon eine Art Tandemsprung, gemäß des (leicht abgewandelten) moltkeschen Grundsatzes: “Getrennt sinken- vereint landen“). In der Tat erwies sich Kalle während seiner langen und erfolgreichen Karriere im Fallschirmsport der Nordbezirke (s. o.) – er beendete diese um 1990 mit fasst genau 1000 Sprüngen- als praktisch „unkaputtbar“. Ich erinnere mich an einen seiner Sprünge in den 70er Jahren bei Sturmstärke. Kalle schlug auf, rammte mit dem Kopf in die Erde, stand aber sofort wieder auf, schüttelte sich kurz, links und rechts bröselten die Reste seines Helms zu Boden und er stand da, nur noch mit dem ledernen Einsatz „behütet“.

Es sollte 1962 aber noch schlimmer kommen und zwar- wie man so sagte- aus „politischen Gründen“: Nach dem Bau der Mauer 1961 wurde zur „Vorbeugung“ und wegen entsprechender „Vorkommnisse“ auch die grüne Grenze dichter gemacht, im Sommer 1962 dann auch die Seegrenze, so wurde z. B. in den Ostseebädern die Vermietung von Ruderbooten verboten etc. Weil die Genossen der Partei- und Staatsführung offensichtlich der Meinung waren, man könnte ja auf die Idee kommen mit ’nem Flieger die Fliege zu machen, zumal man Dänemark ja schon aus ein paar hundert Metern deutlich sieht, beschlossen sie u. a. Purkshof dicht zu machen. Das kam- wie damals üblich- Knall auf Fall, ohne jede Vorwarnung, so wie bei einem Verzögerungssprung ohne gleichnamigen Sack. Ob die Sache während des Septemberlehrgangs schon bekannt war, daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Auf jeden Fall waren über Purkshof dann rund 30 Jahre keine Fallschirme zu sehen, zu mindestens kein zivilen.

Auf dem Platz ging es nach dieser Entscheidung natürlich drunter und drüber. Die Motorfluglehrer gingen meistens nach Halle, die Gisela Kowalscyk – da mit einem solchen liiert – ebenso, Udo haute aus irgendwelchen Gründen in den Sack und kehrte der Springerei völlig den Rücken, der Hausmeister (der mit der tollen Köchin) ging zum Haus der Jungen Pioniere nach Rostock, die Segelflieger suchten erst in Güstrow, dann in Schmoldow bei Greifswald Asyl. So fanden alle ein Unterkommen, nur die Springer saßen da und guckten blöd. Das war das jähe Ende der Ära Purkshof/Varchmin.

Es gab 1962 aber noch ein kleines Nachspiel. Im November oder Anfang Dezember fuhren Klaus Rosenberg, Herbert Stern und ich zu einem zentralen Nachtsprunglehrgang nach Leipzig-Mockau. Wir Teilnehmer wurden in einer ungeheizten Gartenkneipe in Flugplatznähe untergebracht, weshalb nachts Heulen und Zähneklappern angesagt war. Aber das nur nebenbei. Zum ersten Nachtsprung kamen wir nicht, da das Wetter nach heutigem Sprachgebrauch „grenzwertig“ war und bereits der erste Start gründlich in die Hose ging. Es erwischte die damalige Frauen- Nationalmannschaft, die als Versuchskaninchen herhalten musste. Wegen eines groben Absetzfehlers hingen die Madln aussichtslos über den, den Platz umgebenden Kleingärten, wohl wissend, dass die Lauben, Gartenzäune und Obstbäume (zumal bei absoluter Dunkelheit) für eine sichere Landung nicht gerade ideal waren. Allerdings gab es in der Gartenkolonie offensichtlich einige glatte, da gleichmäßig weiße (verschneite) Flächen, die man als Rasenflächen interpretierte. So beschloss man dort zu landen. Es stellte sich aber heraus, dass es sich tatsächlich um leicht überfrorene und deshalb schneebedeckte Tümpel handelte. Den Rest der Nacht war die ganze Truppe dann mit der Bergung und Trocknung von Menschen und Material beschäftigt. Zum Springen kamen wir nicht.