Vormerkungen

Bereits in den Jahren der politischen Wende hatte ich den Gedanken, Erinnerungen an den Fallschirmsport der DDR zu Papier zu bringen. Die Turbulenzen der Eingliederung des Luftsports der neuen Bundesländer in das Gefüge des deutschen Aero Clubs und besonders der fordernde Einsatz in den Auseinandersetzungen mit der Treuhand Anstalt um das Eigentum der GST-Flugzeuge und Flugplätze im Osten ließen dafür kaum einen Freiraum.

Erst später keimte dieser Gedanke erneut und gemeinsam mit Dr. Dieter Strüber, der ja eine herausragende Rolle im Fallschirmsport der DDR gespielt hatte, entstand schnell eine Gliederung zu den vorgesehenen Themen und erste Texte lagen vor. Der plötzliche Tod von Dieter unterbrach jäh das geplante Vorhaben. Später übergab mir dann seine Ehefrau Hella seinen umfangreichen sportlichen Nachlass.

Er hatte in der ihm eigenen Art akribisch viele Unterlagen zum Fallschirmsport der DDR, Zeitungsartikel, Ergebnislisten und eigene Aufzeichnungen gesammelt, sie überschaubar sortiert und teilweise interpretiert. Der Nachlass es inzwischen an Ralf Homuth in Dresden übergeben worden.

Jetzt, nachdem ich nur noch wenige Funktionen im Luftsport zu erfüllen habe, will ich versuchen, herausragende Entwicklungen aus der vergangenen Zeit in Betracht zu stellen. Dabei sollen auch eigene Erinnerungen aus meiner Position im Luftsport der DDR etwas Platz find. Die vorliegenden Aufzeichnungen können nicht als wissenschaftliche Untersuchung oder Analyse der gesellschaftlichen Bedingungen und Begleitumstände, in der der DDR-Fallschirmsport existierte, verstanden werden. Sie sind einfach Erinnerungen in Abhängigkeit in der Zeitumstände. Zugleich halte ich eine Betrachtung nach der Aktenlage mit all den Beschlüssen, Verordnungen und Anweisungen nicht für angebracht. Sie gingen zum großen Teil, besonders zu den Themen der patriotischen Bildung und Erziehung, an den Fallschirmsportgruppen vorbei. Meistens zog die Karawane unbeeindruckt ihren Weg.

Dazu ein Buch zu schreiben, dafür hätte wahrscheinlich die vorhandene Stoffsammlung eine gute Grundlage sein können, aber die wirtschaftlichen Risiken waren einfach zu groß. Ein etwas längere Aufsatz ist mein Beitrag zu dieser Thematik. Sollten andere Zeitzeugen den Willen aufbringen weitere Schritte zu tun, würde ich das sehr begrüßen.

1. Anfänge (1951)

Katharina „Kätchen“ Paulus

Gleb Jewgenjewitsch Kotelnikovw

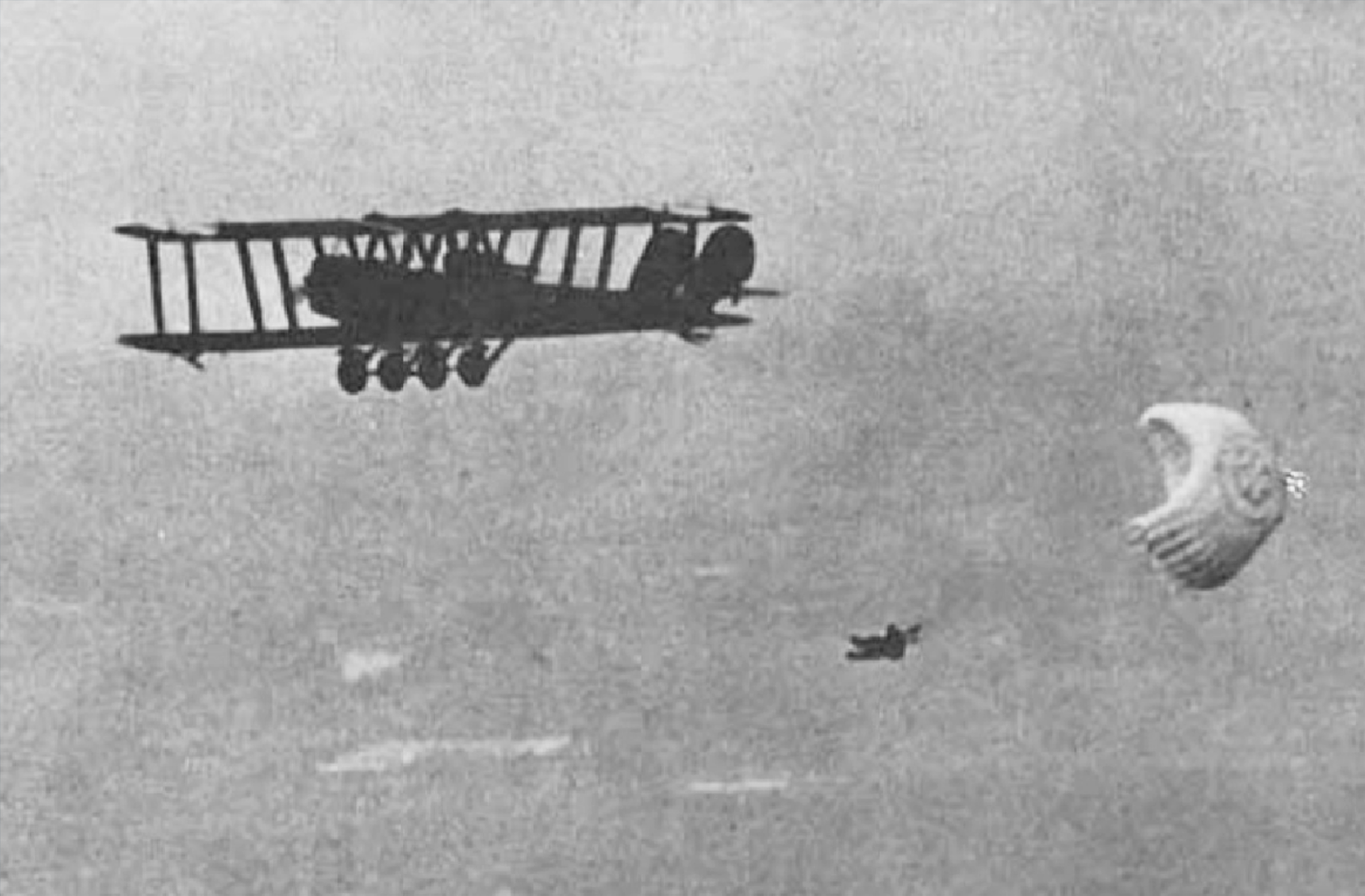

Die angehenden Fallschirmkonstrukteure versuchten im Blickfeld der Gefahren die Fallschirmöffnung sicherer zu gestalten. Der für seine Entwicklungen bekannte Otto Heinicke versah seine Schirme mit einer doppelten Packhülle, einen Vorgänger der heutigen Verzögerungssäcke. Für die aufkommenden Rettungsfallschirme für Piloten setzt er eine Aufzugsleine ein, die am Flugzeug befestigt für die Zwangsöffnung des Fallschirms sorgte. Der russische Konstrukteur Gleb Kotelnikow wurde durch seinen Fallschirmtornister bekannt. Den ersten und tatsächlich gewollten Sprung aus einem Flugzeug absolvierte 1912 der Amerikaner Albert Berry.

Erst Mitte der zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts trat Gustav Bähr mit Versuchen zur Ziellandung hervor. Er hatte erkannt, dass bei Luftfahrtveranstaltungen eine Landung unmittelbar vor den Augen der Zuschauer die größte Euphorie hervorrief. Auf einem Flugfeld bei Hamburg startete er, unterstützt von Sponsoren, einen ersten Wettbewerb mit acht Teilnehmern. Ausgehend von einer genauen Windbeobachtung und Nutzung der tiefstmöglichen Absprunghöhe von weniger als 120 Metern, versuchten die Wettkämpfer den Zielpunkt, eine aufgestellte Flagge, zu erreichen. Entscheidend waren der Absprungpunkt und eine möglichst geringe Zeit für den Windeinfluss auf die noch steuerlosen Fallschirme. Gustav Bähr schaffte als Sieger eine Landeentfernung von nur 24 Metern.

Albert Berry

Gustav Bähr

Auch in anderen Ländern, besonders in Frankreich, gab es derartige Wettbewerbe und man könnte diese Entwicklung als beginnen des Fallschirmsports bezeichnen. Auch in der 1905 gegründeten Federation Aeronautique Internationale (FAI) gab es Bewegungen. 1936 forderte der französische Delegierte, Oberst Wateau, anlässlich der Jahrestagung der allgemeinen Sportkommission der FAI, Fallschirmsport als eigenständige Sportart anzuerkennen. Trotz hartnäckiger Positionen der Delegierten mehrerer Länder, die Fallschirmspringen auf seine lebensrettende Funktion für Piloten begrenzen wollte, wurde schließlich zur Generalkonferenz 1937 in London die „Commission des Parachutes“ bestätigt. Treibende Kräfte waren die Vertreter der USA, Frankreichs und besonders der UdSSR.

Deutschland unternahm in den dreißiger Jahren verstärkt Anstrengungen die Entwicklung und Produktion neuer Rettungsfallschirme für die Luftwaffe voranzubringen. Auch der Aufbau der Fallschirmjägertruppen stand Focus, der Bedarf an Fallschirmen war gewaltig biss schließlich ein eigenständiger Industriezweig entstand. Die damaligen Textilbetriebe in Seifhennersdorf waren ein Teil dieser Rüstung. Am Rande des Adria-Cup 1963 kam es zu einer Begegnung mit dem bekannten Fallschirmkonstrukteur Richard Kohnke, er galt zudem als Vater des Fallschirmsports in der Bundesrepublik und hatte bereits 1930 einen Sprung aus 7800m mit 142 Sekunden Verzögerungen vollbracht. Seine gezielten Fragen zu Seifhennersdorf erzeugten natürlich Gegenfragen. Er war ab 1938 als Fallschirmkonstrukteur tätig gewesen und hatte dabei maßgeblich an der Entwicklung der RZ-Serien (Rücken-Zwangsöffnung für Fallschirmjäger) beteiligt. Sein bekanntester Entwurf war die Kohnke-Dreieckkappe. Für die Massenproduktion reichte die Naturseite bald nicht mehr aus und für die Einsatzschirme, ohnehin nur für einen Sprung geplant, wurden zunehmend aus Kunstgewebe gefertigt.

Der Zweite Weltkrieg ersticke alle weiteren Aktivitäten im aufkommenden Fallschirmsport, jetzt sprangen Fallschirmjäger aus den Flugzeugen und hatten Anteile am furchtbarsten alle Kriege.

Das in großen Mengen vorhandene Fallschirmmaterial verleitete zunächst bei den Siegermächten, die noch Übriggebliebenen und jungen Enthusiasten, das Fallschirmspringen ohne Waffen wieder aufzunehmen. Zunächst dominierten noch die eingebläuten Bewegungsabläufe das Sprunggeschehen und man freute sich über eine glückliche Fallschirmöffnung und eine gelungene Landung.

In mehreren Ländern traten aber bald Springer mit Höhensprüngen hervor. In Abhängigkeit der Gipfelhöhen der Absetzflugzeuge oder Ballone und natürlich auch der Sauerstoffversorgung der Springer wurden immer neue Rekorde aufgestellt. Zuerst mit sofortige Öffnung des Fallschirms, die mittels einer Aufzugsleine zwangsweise eingeleitet wurde. Aber bald stürzten sich die Akteure im freien Fall in die Tiefe, minutenlang. Der Amerikaner I.I. Irvin hatte bereits 1919 den ersten Verzögerungssprung absolviert. Begleitet von Spekulationen über die sofortige Bewusstlosigkeit, löste er die Fallschirmöffnung im freien Fall per Handgriff aus. Die späteren Höhenspringer hatten da schon lange keine Bedenken mehr und in der Folge sind viele neue Sportarten entstanden, die ihre Aktionen im freien Fall zur Geltung bringen.

Leslie Irvin (1919)

Auch das Zielspringen fand erneut viele Anhänger und Forderungen nach der internationalen Anerkennung des Fallschirmspringens wurden erneut lauter. In der wieder aktiven FAI war das aber vorerst nicht gegeben und sportpolitische Auseinandersetzung, bis hin zur angedrohten Gründung einer eigenständigen Föderation, waren die Folge. Sogar ein „First International Parachuting Congress“ wurde 1949 dazu in Venedig abgehalten. Schließlich einigte man sich doch noch und mit Beteiligung von Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien, der UdSSR, den USA und Spanien wurde die neue „Commission Internationale de Parachutisme“ (CIP) gebildet und der Franzose Cartier zum ersten Präsidenten gewählt.

Es gab einen richtigen Aufschwung. In kurzer Frist konnte das neue Regelwerk für ein Lizenzsystem vorgelegt werden und der Vertreter der UdSSR, V. Tschkalow unterbreitete Regeln zur Anerkennung von Rekorden, die im Ergebnis der Diskussion auch von der Generalkonferenz der FAI bestätigt wurden.

Insbesondere der jugoslawische Aeroclub brachte das Wettkampfgeschehen in Schwung und lud zur ersten Weltmeisterschaften 1951 nach Lesce-Bled ein. Nachdem auch die FAI-Generalkonferenz dazu ihren Segen gegeben hatte, meldeten sich sechs Länder mit 15 Männern und zwei Frauen für die Teilnahme am ersten Titelkampf. Bei den ausgeschriebenen Zielsprüngen mit sofortiger Fallschirmöffnung oder Verzögerungen war eine möglichst genaue Bestimmung der Abdrift die Voraussetzung für eine Ziellandung. Die nach dem Wirkungsprinzip der damaligen Militärfallschirme genutzten Fallschirme ließen trotz aller Geleitversuche und Pendelschwünge noch keine realistische Steuerung zu. Als erster Weltmeister konnte der Franzose Pierre Lard auf das Treppchen steigen. Seine Landsmännin, Monique Laroche, war mit Platz neun die erfolgreichste Frau, die im gleichen Jahr auch noch den ersten offiziellen Weltrekord erreichte. Sie sprang aus in 4236 m Höhe und öffnete erst nach 3622 m und freien Fall ihren Fallschirm.