Die Gründung der Gesellschaft für Sport und Technik

1952, knapp sieben Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges gibt es seit zweieinhalb Jahren zwei teilsouveräne deutsche Staaten unter Kontrolle von vier Besatzungsmächten und immer noch keinen Friedensvertrag. Am 10. März des Jahres übermittelte Stalin über seinen stellvertretenden Außenminister eine sogenannte Note an die anderen Siegermächte in Bezug auf die Zukunft der deutschen Gebiete. Es wurde die Schaffung eines neutralen deutschen Staates vorgeschlagen. Unter Beteiligung einer gesamtdeutschen Regierung sollte ein Friedensvertrag auf Grundlage des Potsdamer Abkommens von 1945 ausgearbeitet werden. Ein Entwurf für einen Friedensvertrag, der mit allen ehemaligen Kriegsteilnehmern abgeschlossen werden sollte, lag der Note bereits bei. Dieser sah einen Abzug aller Truppen der Besatzungsmächte aus Deutschland spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des Vertrags vor. Das vereinigte Deutschland sollte selbst Streitkräfte zur nationalen Verteidigung aufstellen und eine Rüstungsindustrie aufbauen, aber kein Mitglied von Militärbündnissen werden dürfen – es hätte also sicherheitspolitisch neutral bleiben müssen. Der sowjetische Vorschlag bezog sich bei der Grenzziehung auf das Potsdamer Abkommen. Obgleich dort keine endgültige Regelung beschlossen worden war, zielte die Note auf eine Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Ostgrenze des vereinten Deutschlands ab. Deutschland würden demokratische Rechte wie Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit und ein pluralistisches Parteiensystem sowie freie Entscheidung über innere Angelegenheiten zuerkannt. Wirtschaftliche Vorgaben wurden nicht gemacht. Zudem sollte die Entnazifizierung beendet werden. Die „Westmächte“ sowie die Bundesregierung nahmen die Note der UdSSR so nicht an und machten einen Gegenvorschlag. Der gegenseitige Notenwechsel endete im Herbst des Jahres ergebnislos. (1)

In den Aufzeichnungen von Wilhelm Pieck, erster Präsident der Deutschen Demokratischen Republik, waren Notizen von einer der letzten Besprechungen von Josef Stalin zu finden. Ausgangssituation dieses Treffens zwischen der Nummer Eins der UdSSR und den führenden Politikern der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland (SED), welches am 01.04.1952 stattfand, war die verschärfte Situation in Europa nach der Ablehnung der Verhandlungen zur vorgeschlagenen Wiedervereinigung eines dann neutralen „neuen“ Deutschlands. Neben den Maßnahmen zur Aufrüstung der DDR ist ebenfalls die vormilitärische Erziehung der ostdeutschen Jugend in einer zivilen Organisation besprochen worden. Bereits zehn Tage später ist im Politbüro der SED der Aufbau einer freiwilligen gesellschaftlichen Organisation mit dem Titel „Schutz der Heimat“ beschlossen worden, welche in den Sektionen Segelflug, Fallschirmsport, Sport auf dem Meer und den Seen, Motorrad-, Automobil- und Radiosport, Schießsport (Kleinkaliber) und Luftschutz die übertragenen Aufgaben erfüllen sollten.

Bild 1 – Präsident Wilhelm Pieck bekam den Auftrag zur Schaffung einer Jugendorganisation mit vormilitärischem Charakter.

Bild 2 & 3 – Seit 1950 gab es in der FDJ bereits „wehrsportliche Interessengemeinschaften“ und Segelfluggruppen.

Bild 4 – Vorsitzender der FDJ war damals Erich Honecker.

(Bildquellen: Bild 1 Wilhelm Pieck -biografischer Abriss, Bild 2 & 4 Bildband „Erlebnis und Bewährung“, Bild 3 Sport & Technik 1´1952)

Eine Kommission mit Vertretern der Hauptverwaltung Ausbildung des Ministeriums des Innern (HVA), der Hauptverwaltung Seepolizei (HVS), der Hauptverwaltung Luftpolizei (HVL), der Freien Deutschen Jugend (FDJ), des Amtes für Körperkultur und Sport beim Ministerrat der DDR sowie des Amtes für Jugendfragen beschäftigte sich mit den Umsetzungen des Beschlusses in Bezug auf Struktur und Führung, Beschaffung und Organisation. Nachfolgend soll die Entwicklung der neugebildeten Jugendorganisation skizziert werden:

14.04.52 – Auf einem Treffen mit Vertretern der Sowjetischen Kontrollkommission wurde festgelegt, dass die Bezeichnung „Schutz der Heimat“ durch eine sportlichere Bezeichnung ersetzt werden soll. Damit konnte der vormilitärische Charakter verschleiert werden.

05.05.52 – Erich Honecker, Vorsitzender der FDJ, berichtete im Sekretariat des Zentralkomitees (ZK) der SED über die Schaffung der neuen „Organisation Sport und Technik“. Als erster Leiter der GST wurde der damalige Kommandeur der Volkspolizei-Bereitschaft Meiningen Arno Berthold vorgeschlagen.

06.05.52 – Der Chef der HVA berichtete dem Politbüro über die nun mit „Gesellschaft für Sport und Technik“ (GST) benannte Organisation. Die Vorschläge bzgl. Struktur, Aufgaben, den organisatorischen Aufbau und Richtlinien der praktischen Arbeit sowie zur personellen Zusammensetzung der Leitung der GST wurden vom Politbüro bestätigt.

29.07.52 – Das Politbüro der SED erteilte die Genehmigung des ersten Abzeichens der GST.

05.08.52 –Die Statuten der GST wurden durch das Politbüro bestätigt und ein Zulassungsantrag ist an den Ministerpräsidenten des Landes eingereicht worden.

07.08.52 – Offizieller Gründungstag der Gesellschaft für Sport und Technik.

Bild 5 – Vorläufige Genehmigung der DDR-Regierung zur Gründung des Initiativ-Komitees der GST.

Bild 6 – Erstes Abzeichen der Gesellschaft für Sport und Technik.

Bild 7 – Verordnung zur Bildung der GST (Auszug).

(Bildquellen: Bild 5-7 Chronik zur Geschichte der GST 1952-1984)

Die Strukturen in der GST

Grundeinheiten konnten in den sozialistischen Betrieben der Industrie, Maschinen-Ausleih-Stationen (MAS), volkseigenen Gütern, landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, Schulen, Lehranstalten, Hochschulen und Verwaltungen gebildet werden, wenn mindestens fünf Mitglieder vorhanden waren.

Ausbildungseinheiten konnten aufgestellt werden, wenn wenigstens acht Mitglieder in der gleichen Sportart tätig sein wollten.

Es gab folgende Ausbildungseinheiten und Sportarten.

- Ausbildungseinheit Gelände- und Schießsport; dazu gehörte: Geländesport, Schießsport, Reitsport und Hundesport.

- Ausbildungseinheit Technischer Sport; dazu gehörte: Motorradsport, Autosport, Funktechnik, Fernmeldetechnik und Fernschreibetechnik.

- Ausbildungseinheit Flugsport, dazu gehörte: Segelflugsport, Motorflugsport, Fallschirmsport und Flugmodellbau.

- Seesport, dazu gehörte: Seesport und Schiffsmodellbau.

Bild 8 – Motorradsport der Ausbildungseinheit Technischer Sport.

Bild 9 – Segelflugsport der Ausbildungseinheit Flugsport.

Bild 10 – Seesport der Ausbildungseinheit Seesport.

(Bildquellen: Bild 8 / 10 GST-Broschüren, Bild 9 Buch „Start frei“)

Die Anfänge vom Fallschirmsport in der GST

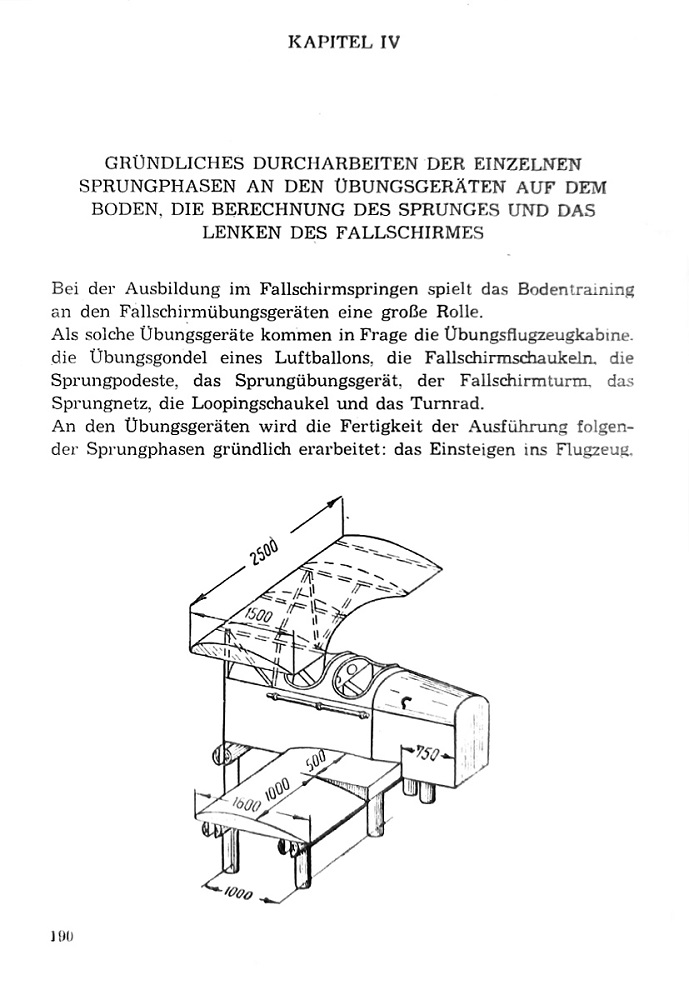

Bereits im Jahre 1952 kamen aus dem Zentralvorstand der GST die ersten Ausbildungsunterlagen für den Fallschirmsport. Damit wurden Maßstäbe zur einheitlichen Ausbildung gesetzt. Hierbei nutzte man aber eher die gemachten Erfahrungen aus der militärischen Springerei, was mit Sicherheit auf den Mangel an Ausbildungsressourcen bzgl. der Sportspringerei zurückzuführen war. In diesen Lehrheften waren immer noch Fallschirmgurtzeuge des Typs RZ-16 benannt und die Bodenübungen glichen denen der deutschen Fallschirmjäger aus dem 2. Weltkrieg fast zu 100 Prozent.

Die Ausbildung der GST-Fallschirmspringer sollte in 5 Übungskomplexen erfolgen:

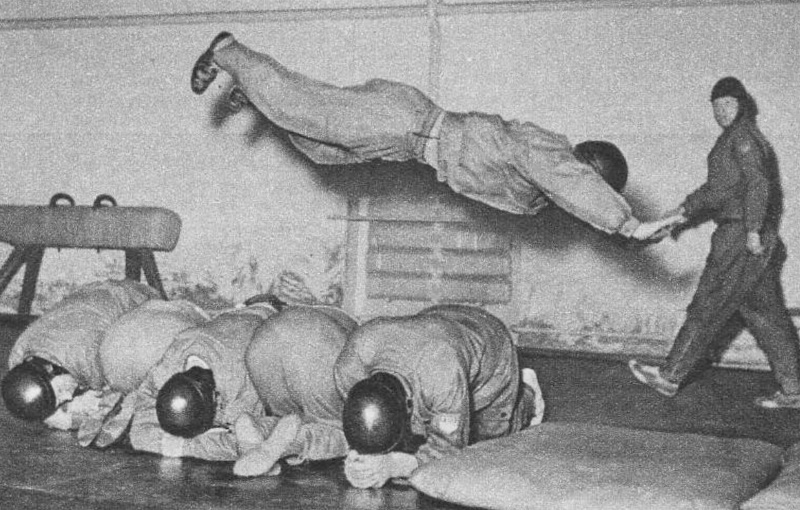

Komplex 1: Aneignung von Körperbeherrschung und Mut durch gymnastische Übungen mit und ohne Gerät.

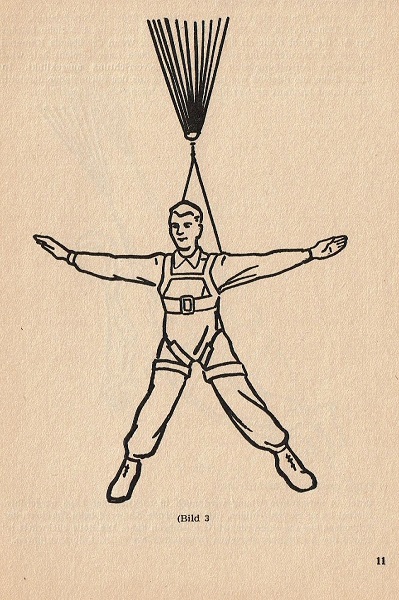

Komplex 2: Aneignung von Vorgängen bei der Landung durch hartnäckiges Erlernen der Fallübungen.

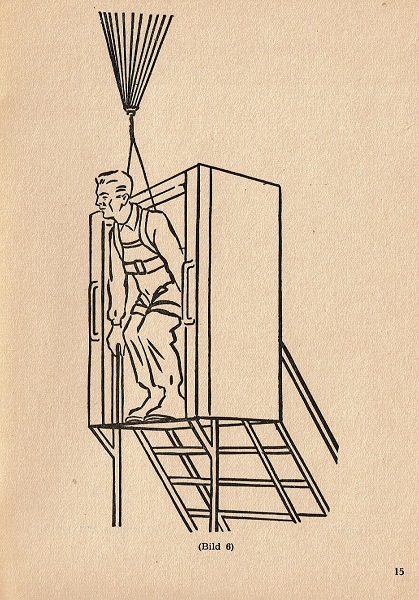

Komplex 3: Aneignung der Sprungtechnik durch Übungen an der Sprungleiter, Pendelvorrichtung und am Sprungturm.

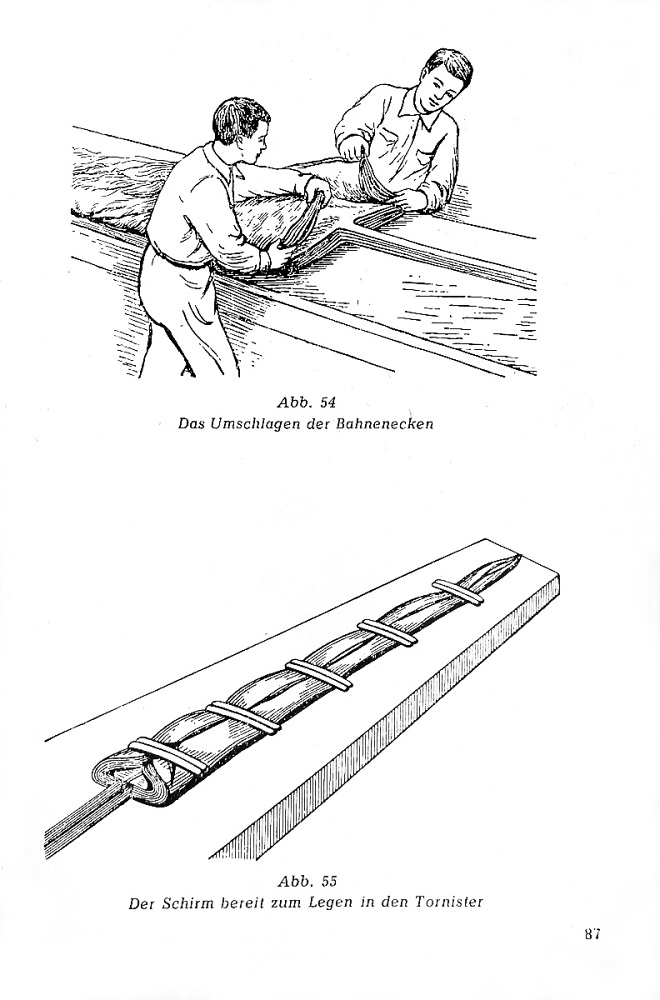

Komplex 4: Erlernen der fachtheoretischen Grundlagen durch Studium der Entwicklung des Fallschirmes, der physikalischen Gesetze, des Sprunggerätes und Wartung desselben.

Komplex 5: Erlernen der Packvorgänge der verschiedenen Fallschirme und praktische Wartung.

Mit den fünf Übungskomplexen sollte der Übergang von der Bodenausbildung über die Ausbildung an Fallschirmsprungtürmen zur praktischen Fallschirmsprungausbildung vollzogen werden. Diese sollte dann nach Meinung des Zentralvorstandes der GST sowohl aus Flugzeugen als auch aus Ballons erfolgen. (2)

Bild 11/12/13/15 – Auszüge aus dem Lehrheft der GST „Methodische Anleitung für die Ausbildung im Fallschirmsport“.

Bild 14/16 – Vergleichsaufnahmen von der Fallschirmjäger-Ausbildung der faschistischen Luftwaffe.

(Bildquellen: Bild 11 / 12 / 13 / 15 Jürgen Krause, Bild 14 / 16 unbekannt)

Das GST-Sekretariat beschloss am 30.01.1953 die Einrichtung einer Zentralen Fallschirmsportschule. Eine Umsetzung dieses Beschlusses erfolgte jedoch nicht, denn es mangelte an qualifizierten Leuten und notwendiger Ausrüstung.

Außerdem unterlag die DDR weiterhin den Bestimmungen des Alliierten Kontrollrates vom 20. September 1945. In der Kontrollratsproklamation Nr. 2 „Zusätzliche an Deutschland gestellte Forderungen“ hieß es in Abschnitt VIII, Nr. 30 „Die Herstellung in Deutschland und der Besitz, die Unterhaltung oder der Betrieb durch Deutsche von Flugzeugen aller Art, oder irgendwelcher Bestandteile davon, sind verboten.“. Weiterhin war es mit der Direktive Nr. 23 des o.g. Kontrollrates unter anderem verboten, in Organisationen Flugübungen sowie Fallschirmsprünge durchzuführen und den Segelflugbetrieb auszuüben. Die Flugsportler hatten in einem riskanten Akt schon 1950 angefangen, den Segelflug unter der Kontrolle der Freien Deutschen Jugend aufzubauen, was auf Grund des Protestes der Westmächte wieder eingestellt werden musste (3). Erst mit der Durchführungsverordnung Nr. 9 zum Gesetz Nr. 61 der Alliierten Hohen Kommission wurde ab 26.07.1951 der Segelflug-, Ballon- und Modellflugsport wieder in Deutschland zugelassen. Der Fallschirmsport und der Motorflug blieben weiter untersagt.

Bild 17 – Erfurter Fallschirmsportler im Jahr 1953 bei Bodenübungen. Bemerkenswert ist, dass noch das FDJ-Abzeichen auf der Jacke getragen wurde

und sie Halbschalen-Sturzhelme benutzten.

Bild 18 – Eine Gruppe Fallschirmsportler ebenfalls aus dem Jahr 1953. Sie gehörten zum Karl-Marx-Werk in Zwickau und trugen deshalb die Traditionskleidung

der Wismut-Bergleute mit den Abzeichen der GST und ebenfalls einen Halbschalen-Sturzhelm, den sonst die GST-Motorradsportler nutzten.

(Bildquellen: Bild 17 Sport & Technik 1´1953, Bild 18 Sport & Technik 3´1953)

Aber motivierte Fallschirmsportler suchten unkonventionelle Wege, ihren Sport auszuüben. So startete der Hallenser Emil Schmid den Versuch, sich im Hinterhof des ZV der GST in Halle mit einem alten RZ-20 mittels eines speziell konstruierten Exhaustor 40-50 m hoch in die Luft zu blasen. Dieser Versuch wurde dann schnell aus Sicherheitsgründen wieder aufgegeben. Aber die Frauen und Männer der ersten Stunden gaben nicht auf. Mittels verschiedener Agitations- und Propagandamaterialien sowie öffentlichen Fallschirmpack-Vorführungen versuchten sie, zunächst erst einmal junge Leute für den Fallschirmsport zu gewinnen. Den Mangel an Flugzeugen, Fallschirmen, fachlich geschulten Ausbildern und einem entsprechenden Programm machten alle durch Interesse und viel Enthusiasmus wett (3).

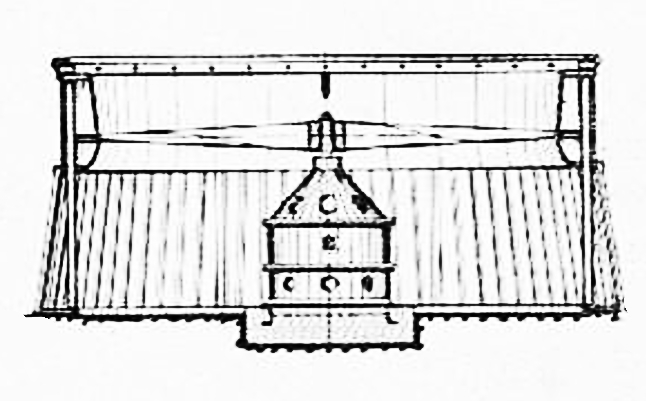

Bild 19 – Schema des Exhaustors.

Bild 20 – Emil Schmid bei der Landung mit dem alten Kriegs-Fallschirm im Hinterhof des Zentralvorstandes.

Video 1 – Exhaustor-Sprünge in einem Moskauer Park als Vergleichsvideo.

(Bildquellen: Bild 19 unbekannt, Bild 20 Fliegerrevue 2´1986, Video 1 unbekannt)

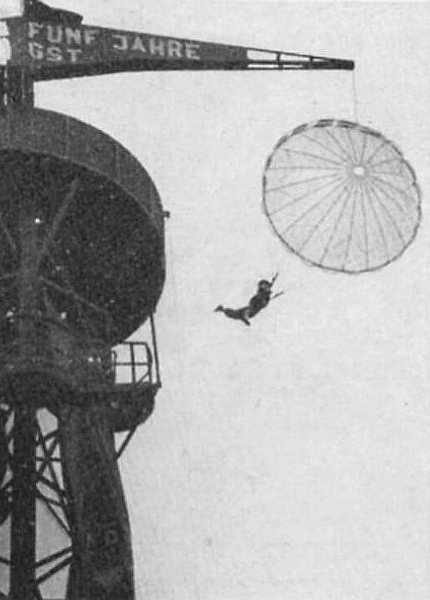

Die Ausbildung beschränkte sich erstmal weiter nur auf Bodenübungen ohne Fallschirme und das Packen weniger alter Schirme aus dem zweiten Weltkrieg. Und dann wurden die ersten Fallschirmsprungtürme errichtet. Bereits am 25.06.1952 versprach man schon in der Zeitschrift „Junge Welt“, dass die Errichtung solcher 30 Meter hohen Übungstürme für den Fallschirmsport in Pankow, auf den Treptower Wiesen und in Köpenick beschlossen wurden, aber da war man wohl etwas zu übereifrig. Der erste Fallschirmstützpunkt kam 14 Monate nach der Gründung der GST am 07.10.1953 im Kulturpark im Küchwald von Karl-Marx-Stadt zur Einweihung, sodass die ersten Sprünge aus 28 m Höhe durchgeführt werden konnten. Auch in der Hauptstadt wollte man den Karl-Marx-Städtern nacheifern und ebenfalls einen Sprungturm Typ-1 errichten. Aber so einfach war die Sache nicht, wie später berichtet wurde:

„In Karl-Marx-Stadt entstand 1953 der erste Fallschirmsprungturm. Was, und in der Hauptstadt nicht? Unsere Gruppe besorgte sich die Unterlagen. Wir fuhren in die Wälder bei Halbe-Teupitz und schlugen Holz ein (natürlich mit staatlicher Genehmigung und unter Aufsicht eines Försters). Auf diesen Stämmen ritten wir hinter Traktoren wie im Triumphzug nach Berlin. Jede freie Stunde brachten wir auf einem Gelände der Karlshorster Trabrennbahn zu, hoben etliche Kubikmeter Boden aus und gossen die Fundamente. Könnt ihr euch vorstellen, wie sauer wir waren, als die Abnahmekommission feststellte, dass das verbaute Holz nicht einwandfrei war? Das Sägewerk hatte uns ganz schön übers Ohr gehauen. Nicht einmal dreißig Sprünge haben wir vom Berliner Turm gemacht. So blieb damals der Karl-Marx-Städter Küchwald das Mekka der Fallschirmsportler…“ (4).

Bild 21/22/23/24 – Impressionen vom ersten Fallschirmsprungturm (Typ 1) in Karl-Marx-Stadt.

(Bildquellen: Bild 21 unbekannt, Bild 22 Fliegerrevue 6´1972, Bild 23 & 24 Neue Berliner Illustrierte 22´1954)

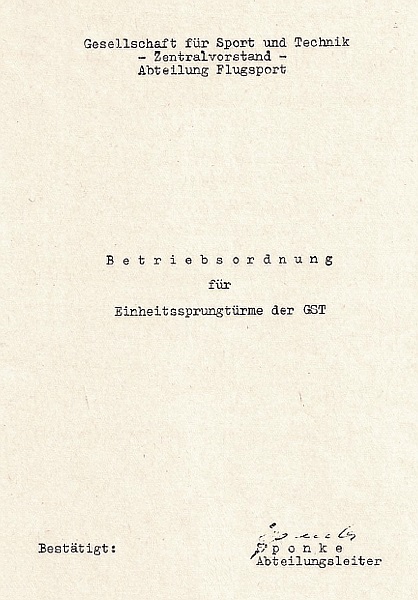

Weitere, so genannte Einheitssprungtürme wurden in den 50er Jahren, finanziell getragen durch verschiedene sozialistische Großbetriebe, in Berlin, Leipzig, Cottbus, Gera, Zwickau, Magdeburg, Erfurt, Bitterfeld, Köthen, Frankfurt, Dresden und Aue erbaut. Die Unterlagen für die Turmkonstruktion wurden in großzügiger Hilfe vom Hauptvorstand der Liga der Soldatenfreunde Volkspolens zur Verfügung gestellt (5). Doch kann auch das nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine planmäßige praktische Ausbildung im Fallschirmsport wie auch im Motorflug längst noch nicht begonnen hatte.

Die bisherige Arbeit auf dem Gebiet des Fallschirmsports wies viele Mängel und Schwächen auf, so die Sichtweise von Gert Wallner von der Abteilung Flugsport im Zentralvorstand der GST. Ausdruck dafür waren planlose, methodisch falsche Ausbildungen, die zum größten Teil auf dem wenigen Wissen Einzelner aufbauten, welche das in der Wehrmacht Erlernte anzuwenden versuchten. Dieses Wissen stand jedoch einer Fallschirmsportausbildung vollständig und unvollkommen fremd gegenüber. Selbst der im Jahr 1953 durchgeführte Lehrgang mit Lehrgruppenleitern zeigte diese Schwächen und Unklarheiten und führte nicht zu einer Verbesserung der Arbeit und zur Beseitigung der falschen Vorstellungen über den Fallschirmsport. Erst das Studium der Lehrmaterialien der sowjetischen Verbündeten und die Auswertung bisher gemachter Erfahrungen gab ihnen die Möglichkeit, die richtigen Ausbildungsmethoden zu erkennen und anzuwenden.

Bild 25 – Deckblatt zur Betriebsordnung.

Bild 26 – Bau des Sprungturms im Max-Reimann-Stadion in Cottbus.

Bild 27 – Der Sprungturm in Gera stand in der Berliner Straße.

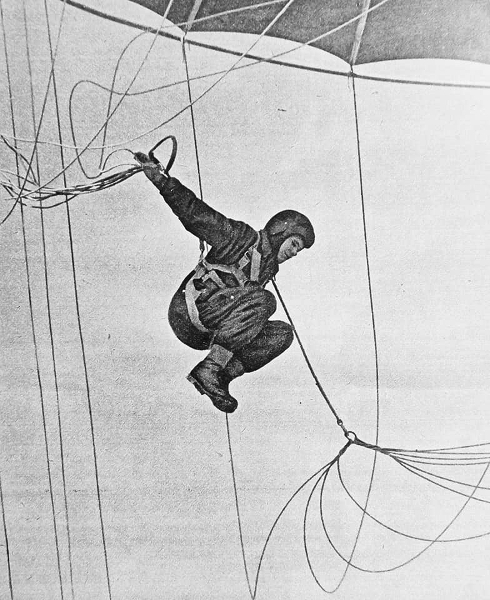

Bild 28 – Absprung eines GST-Fallschirmsportlers am Einheitssprungturm in Gera.

(Bildquellen: Bild 25 Gerd Wetteborn, Bild 26 Flugplatzmuseum Cottbus, Bild 27 AEROSPORT 6´1963, Bild 28 Flügel der Heimat 9´1957)

Der erste Lehrabschnitt, der am 1. Juni 1954 begann, stellte das Ziel, Grundkenntnisse im Fallschirmsport in Theorie und Praxis als Voraussetzung für eine erfolgreiche Weiterbildung anzueignen. Im Einzelnen bedeutete dies das Studieren der Geschichte des Fallschirmes und Fallschirmsportes, der Grundgesetze der Physik und Aerodynamik, des Fallschirmaufbaues und seiner Einzelteile sowie der Sprungbetriebsordnung, das Erlernen der Grundbegriffe des Fallschirmpackens, seiner Wartung, das Abhärten des Körpers durch sportliche Übungen und das Erlernen der einzelnen Sprungphasen an den Übungsgeräten. Die Zielsetzung des Lehrplanes bildete gleichzeitig das Niveau zum Ablegen eines Fallschirmsportabzeichens, das jeder Kamerad erwerben konnte, wenn er in den Ausbildungsstunden ständig um die Aneignung des Stoffes und Erweiterung des Könnens bemüht war und das Sportleistungsabzeichen Stufe I besaß, denn die Sport- und Fallschirmausbildung wurde als untrennbare Einheit betrachtet. In den Augen der Verantwortlichen hieß Fallschirmsport betreiben, die höchsten sportlichen Leistungen mit Mut, Kühnheit und Einsatzbereitschaft zu paaren, d.h. dass der Sport eine große und wichtige Rolle bei der Erziehung junger Patrioten spielen sollte.

Der erste Lehrplan für die bestehenden Lehrgruppen „Fallschirmsport“ sollte großer Ansporn zur intensiven Trainingsarbeit sein und gleichzeitig neue junge Kameraden in ihre Reihen führen. Man sah es als Anfang für eine systematische Entwicklung des Fallschirmsportes in der Deutschen Demokratischen Republik nach sowjetischem Vorbild.

Zum Gelingen dieser Ziele standen vor den Lehrgruppen und Leitungen der GST noch wichtige Aufgaben:

- Aufbau von neuen und Festigung vorhandener Lehrgruppen. Ziel war es dabei, Lehrgruppen zu schaffen, bei denen die kadermäßigen und materiellen Voraussetzungen vorhanden waren.

- Übungsstätten sollten dort geschaffen werden, wo Sporthallen der demokratischen Sportbewegung mit Freigeländen vorhanden waren, bzw. sie sollten auf örtliche zentrale Übungsstätten auf GST- oder gemeindeeigenen Geländen mit Unterstützung der Betriebe neu errichtet werden.

- Die Übungsgeräte, welche den Bezirken zur Verfügung gestellt wurden, sollten auf Ausbildungsschwerpunkte konzentriert werden, die von vielen Lehrgruppen ohne große Anmarschwege erreichbar waren.

- Vorhandene Übungsgeräte wie Sprungleitern, Rutschen, Pendelböcke, Flugzeugattrappen und Geschicklichkeitsgeräte sollten durch Eigeninitiative der Mitglieder und Unterstützung der Betriebe vermehrt werden

- Zur Durchführung der Sprungausbildung waren Wochenendfahrten zur Benutzung der bereits vorhandenen und noch von den Bezirken aufzubauenden Stützpunkte mit Sprungtürmen zu organisieren. Die Stützpunkte Karl-Marx-Stadt und Berlin-Karlshorst standen bereits zur Verfügung, Halle und Erfurt waren kurz vor der Fertigstellung. Die vorherige Ausbildung an den Bodengeräten war zwingende Voraussetzung für die Teilnahme an der Sprungausbildung vom Turm.

- An die Fallschirmsportler sollten Fallschirmsportleistungsbücher ausgegeben werden und es waren Sporttauglichkeitsuntersuchungen durchzuführen.

- Das Sporttraining war zu intensivieren und die Ablegung der Bedingungen für das Sportleistungsabzeichen Stufe I sollte mit der demokratischen Sportbewegung vorbereitet werden. Großes Ziel war es, dass am 2. Jahrestag der GST (07.08.1954), jeder Fallschirmsportler ein Träger des Sportleistungsabzeichens sein sollte (6).

Bild 29 – Vermittlung der Grundkenntnisse im Fallschirmsport in Theorie.

Bild 30 – Leistungsbuch für Fallschirmsport, später dann der Ausbildungsnachweis für Fallschirmspringer.

Bild 31– Emil Schmid beim Absprungtraining an der Flugzeugattrappe PO-2.

Bild 32 – Die körperliche Ertüchtigung war fester Bestandteil bei der Ausbildung zum Fallschirmspringer, rechts das Sportabzeichen der Stufe I (Bronze).

(Bildquellen: Bild 29 Sport & Technik, Ausgabe B 1954, Bild 30 unbekannt, Bild 31 Sport & Technik, Ausgabe B 7´1954, Bild 32 NBI 22´1954)

Wie wichtig eine Kontrolle der Ausbildung und vor allem der Ausbildungsmittel war, wurde schon kurze Zeit später sichtbar, als Mängel an Bodengeräten auftraten, die auf unsachgemäßen Umfang zurückzuführen waren. So wurden die Bodenmatten in fast allen Bezirken zweckentfremdet und die Fallschirmsportgruppen übten auf den Kokosmatten in den Turnhallen. Rutschen, Sprungleiter, Trainingsfässer, Rhönräder usw. waren nach etwas über einem Jahr in einem fürchterlichen Zustand. Im Oktober 1953 wurde in Karl-Marx-Stadt das 1. Fallschirmsportzentrum für den Sportbetrieb freigegeben. Ein halbes Jahr später lag noch das benutzte Zelt verfault und verdreckt im Turmzugang. Zur Einweihung des Fallschirmsportzentrums war eine Losung am Turm angebracht worden, die dann im März zerfetzt herunterhing. Damit konnte der noch junge Sport wahrlich nicht werben. Bei einer Demonstration in Karl-Marx-Stadt führten die Fallschirmsportkameraden ein seidenes Sportsprunggerät (Schirm eines Sprungturms) mit. Dabei wurde der Schirm vollständig verdreckt und zerrissen, weil er geschleift wurde. Sogar in der Oberleitung der Straßenbahn blieb er hängen. Anschließend wurde er mit einem Strick zusammengebunden und in den Keller der Bezirksleitung gelegt. Ebenso wurde mit der Sportbekleidung umgegangen, welche man den Sportlern zur Verfügung gestellt hat, um ihnen die Sorge um die Anschaffung der Sportbekleidung abzunehmen. Überwiegend sind die Trainingsanzüge, Handschuhe usw. in den Besitz der einzelnen Fallschirmspringer übergegangen und befanden sich nicht, wie vorgesehen, im Stützpunkt. Teilweise wurden die Trainingskombinationen sogar zur Berufsausübung angezogen, die Handschuhe zum Kradfahren und zu Reparaturarbeiten aller Art zweckentfremdet. Im zweiten Stützpunkt in Berlin sah es nicht viel besser aus (7).

Erst am 09.04.1954 beschäftigte sich das GST-Sekretariat erstmals mit einem Lehrplan für die Ausbildung im Fallschirmsport. Knapp einen Monat später, am 06.05.1954, verabschiedete es ein Programm für die Ausbildung von Lehrgruppenleitern im Fallschirmsport und gleichzeitig einen Lehrplan für deren noch zu schaffende Lehrgruppen.

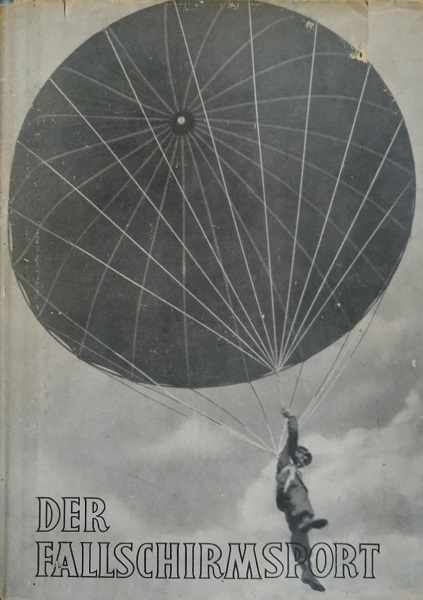

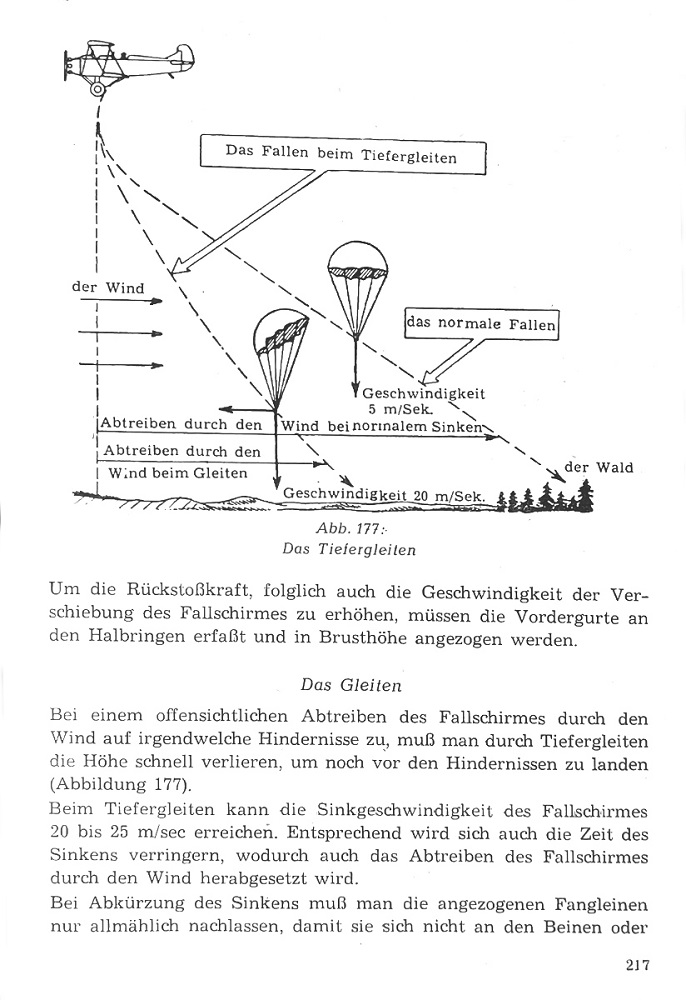

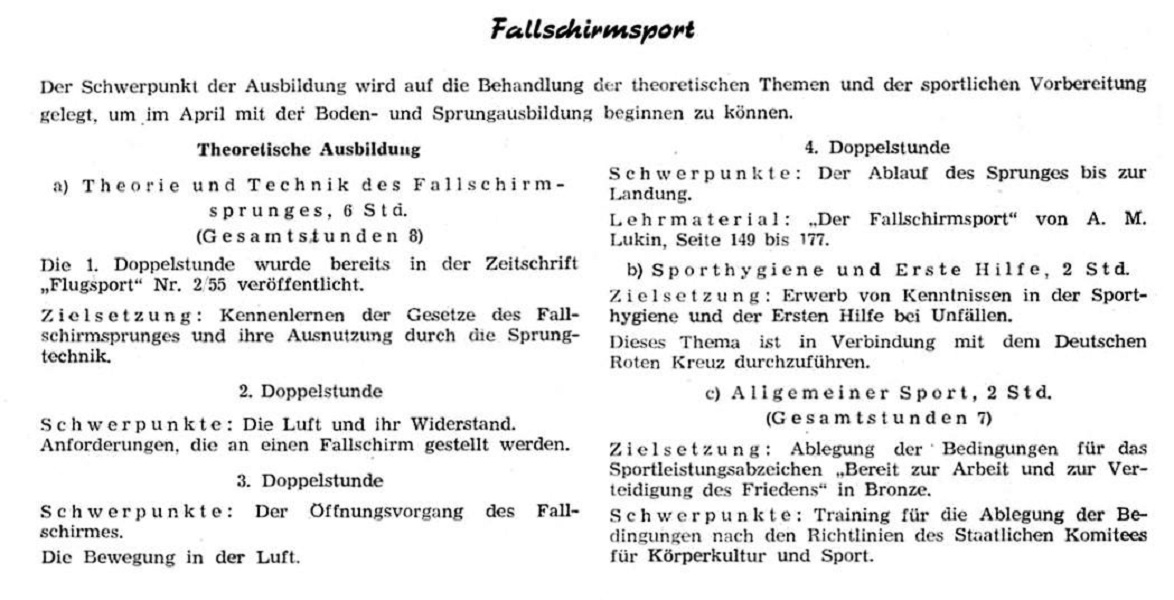

Walter Stiller, späterer Fallschirmsportinstrukteur in Cottbus, erinnerte sich an die Anfangszeit so: „Viele begeisterte Jugendliche fanden sich für diesen Sport. Mit der Übersetzung des sowjetischen Lehrbuches „Der Fallschirmsport“ von A. M. Lukin war es dann ab 1954 möglich, die theoretische Ausbildung in einheitliche Bahnen zu lenken. Bald beherrschten wir die Theorie perfekt. Jeder kannte mindestens drei bis vier Methoden der Abdriftberechnung, und der Standardfallschirm jener Jahre, der PD-47, hatte für uns keinerlei Geheimnisse mehr, obwohl die wenigsten von uns ihn je gesehen hatten.“ (3)

Bild 33/34/35/36 – Impressionen aus Lukins Werk „Der Fallschirmsport“

(Bildquellen: ZV der GST 1954)

Zum ersten Mal in die Tiefe

Im August / September 1954 fand im Karl- Marx-Stadt der 1. Zentrale Fallschirmsportlehrgang statt, zu dem Sportler der späteren „Nullserie“ wie Wolfgang Laue aus Halle und Udo Varchmin aus Rostock delegiert wurden. Der etwas erfahrenere Gert Wallner, zu jener Zeit verantwortlich für den Fallschirmsport im ZV der GST und Dieter Henze leiteten diesen Lehrgang (3).

Die ersten 14 Tage waren ausschließlich für die Bodenausbildung an den Geräten vorgesehen. Nach dieser Zeit folgten die Vorbereitungen für die Ausbildung am Turm. Nach einer Schlechtwetterperiode konnte dann der Sprungbetrieb beginnen. Für die meisten war es das erste Mal. Mit großer Sorgfalt wurde von allen Lehrgangsteilnehmern der Sprungturm zum Sprungdienst vorbereitet. Die Kameraden, die zur Sprunggruppe eingeteilt wurden, legten sich gegenseitig das Gurtzeug an. Es folgten die Eintragungen in das Hauptsprungbuch. Nachdem alle Maßnahmen getroffen waren, die zu dem Sprungdienst gehörten, erfolgte die Ersteigung des Turmes. Vom Ausbilder wurden letztmalig Hinweise über das Verhalten während des „freien Falles“ und während des Schwebens gegeben. Auf das Kommando „Sprung“ stießen sich die Sportler vom Podest ab. Nach dem Sprung löste sich die Spannung der Fallschirmspringer und machte der Begeisterung Platz.

Für das Fallschirmpacken wurde ebenfalls viel Zeit investiert, es kam auf eine gute und saubere Arbeit an. Man musste staunen, mit welchem Eifer die Kameraden dabei waren. Anfangs machte es ja ein wenig Mühe, aber nach etlichen Übungsstunden war auch das überwunden. Alle Kameraden erreichten das Lehrgangsziel, vier Sportler erhielten die Note „mit Ausbildung am Turm“, und vier andere die Berechtigung als Ausbilder „ohne Turm“. Am letzten Abend zeichnete man beim gemütlichen Beisammensein den besten Schüler mit einem Buch aus. Mit diesem Lehrgang wurden neue Kader herangebildet, die im Anschluss dem Fallschirmsport einen wesentlichen Aufschwung geben sollten (8).

Doch es lief nicht alles so glatt, wie geplant. Folgende Kritiken mussten die Verantwortlichen über sich ergehen lassen:

„Es geht nicht an, dass unsere Bezirksleitungen bei der Delegierung zu zentralen Lehrgängen so verantwortungslos handeln, wie die Bezirksleitung Karl-Marx- Stadt, die fünf Kameraden delegierte, von denen drei ausgeschlossen werden mussten.

Kameraden wie der Stützpunktleiter von Karl-Marx-Stadt, der solch eine Auswahl befürworten, sollten sehr streng zur Rechenschaft gezogen werden. Dass die Unterschätzung unseres Lehrganges nicht zufällig war, bewies die Bezirksleitung Karl-Marx-Stadt bei den von ihr gehaltenen Lektionen und Seminaren, die den Lehrgangsteilnehmern sehr wenig geholfen haben. Ein weiterer Mangel war die unbefriedigende Vorbereitung des Lehrganges durch den Zentralvorstand, denn die Lektionen und Lehrgespräche wurden z. T. erst während des Lehrganges ausgearbeitet.“

Trotzdem bewerteten die Teilnehmer diesen ersten Lehrgang als Erfolg für ihre Sportart. In sechs Bezirken der Republik waren nun ausgebildete Fallschirmsportler, die in der Lage waren, die bestehenden Lehrgruppen anzuleiten und weitere aufzubauen. Sie hatten sich in Karl-Marx-Stadt ein solides Grundwissen in der Theorie, Methodik und Praxis des Fallschirmsports angeeignet und waren nun bestrebt, es ihren Kameraden zu vermitteln (9).

Neue Lehrpläne für die theoretische Ausbildung in den ersten Monaten des Jahres 1955 wurden in der Zeitschrift „Sport und Technik, Ausgabe B“ veröffentlicht. Dabei bezog man sich auch hier auf Lukins Werk (10).

Bild 37/38 – Abbildungen der Lehrpläne für den Fallschirmsport in der Zeitschrift der GST „Sport und Technik“.

(Bildquellen: Sport & Technik, Ausgabe B 2´1955)

Literaturquellen:

(1) Konrad-Adenauer-Stiftung,

(2) Lehrhefte des Zentralvorstands der GST für den Bereich Fallschirmsport, 1952,

(3) Fliegerrevue 2´1986,

(4) Fliegerrevue 6´1972,

(5) Flügel der Heimat 4´1956;

(6) Sport und Technik, Teil B, 4‘1954,

(7) Sport und Technik, Teil B, 5‘1954,

(8) U. Varchmin für Sport und Technik, Ausgabe B, ??’ 1954,

(9) Sport und Technik, Ausgabe B, ??’ 1954,

(10) Sport und Technik, Teil B, 2‘1955

3