"Du fliegst wie ein Adler!"

4. Zur Arbeit als Fallschirmsprunglehrer am Flugplatz

4.5. Als Lehrer in der Ausbildung von Fallschirmsprunglehrern

Ich war nach dem Besuch eines 3-wöchigen Lehrgangs an der Zentralen Flugsportschule der GST in Schönhagen 1961 und insgesamt 40 Sprüngen 1963 als FS-Lehrer zugelassen worden.

In den 70er Jahren waren dazu schon zwei Lehrgänge erforderlich. Zuerst ein A-Lehrerlehrgang und das Jahr darauf der sogenannte B-Lehrerlehrgang – beide je zwei Wochen in Schönhagen. Die Lehrgänge dienten vor allem der Vermittlung theoretischer Kenntnisse und der Methodik der Fallschirmsprungausbildung. In dem Jahr dazwischen sollten sich die Bewerber die notwendigen praktischen Erfahrungen beim Sprungbetrieb als Assistenten von erfahrenen FS-Lehrern aneignen.

Da die Flugsportschule nicht über die ausreichende Anzahl an Stammpersonal und Fallschirme für die Absicherung der gleichlaufenden A- und B-Lehrerlehrgänge verfügte, wurden alternierend die einzelnen BAZ (= Bezirksausbildungszentren) für die Lehrgänge verantwortlich gemacht. Vom 28.04. – 11.05.1974 war das BAZ Dresden für den A-Lehrerlehrgang unter Leitung des OI Uwe Hübner und für den B-Lehrerlehrgang das BAZ Karl-Marx-Stadt unter Leitung seines OI Vinzent Przybycin verantwortlich. Beide Lehrgänge waren zwar zeitgleich in Schönhagen, hatten aber getrennte Lehrpläne und auch getrennten Sprungbetrieb. Als nunmehr schon erfahrenen FS-Lehrer nahm mich Uwe Hübner vor allem für die Absicherung des theoretischen Unterrichts mit.

Unser A-Lehrgang bestand aus 33 Kameraden, davon 9 Frauen. Aus unseren BAZ waren Rainer Weber und Volkmar Buse (Robotron), Sonja Schurow (Sachsenwerk), Herrmann Diewock (Pirna), Rainhard Franke, Hartmut Kocemba, Klaus Kühn, Elke Hoffmann, Horst Pleß und Regina Spalteholz (Riesa) zum A-Lehrerlehrgang. Christian Füssel und Detlev Hofmann machten zu gleichen Zeit ihren B-Lehrer. Sicherstellung bedeutete, dass unsere Riesaer An-2 in Schönhagen eingesetzt wurde und auch das BAZ für den gesamtem Lehrgang die Fallschirmtechnik (RS-8, BE-3D, KAP-3, Packplanen, Ersatzteile) stellen musste. All das kam auf den W-50 und so sind wir mit unseren Jungs (und Mädchen) nach Schönhagen gefahren.

Aus einen Brief an meine Frau Waltraut:

„Seit Montag ist hier emsiger Betrieb. Obwohl wir mit Uwe 4 Lehrer sind, haben wir alle Hände voll zu tun, um den Lehrgangsplan zu erfüllen. Das sind hier ca. 40 Assistenten aus allen Bezirken der Republik. Die Schulleitung legt großen Wert auf die ordentliche Lehrgangsdurchführung, Disziplin und innere Ordnung. Dabei habe ich das beschissenste Thema, vor allem das mit dem größten Vorbereitungsaufwand.

Zum 1. Mai haben wir in Trebbin demonstriert, wobei die gesamte Schule (z.Z. läuft noch ein B-Lehrerlehrgang im Fallschirmsport und Lehrgänge von Motorfluglehrern und Mechanikern) ca. 10% des ganzen Demonstrationszuges stellte. Nachmittags Sprungbetrieb aus 600 m – 2 Sprünge. Heute von 8 – 18 Uhr und von 19 – 21 Uhr Vorlesung – eine Strapaze für die Assistenten. Ich habe mich 6 Std. in die Vorlesung gesetzt: Psychologie. Ansonsten abends Fernsehen, Skat, Unterrichtsvorbereitung und ein kleines Bier. Morgens ½ 6 raus, um 6 Uhr den Lehrgang aus den Betten zu jagen. Sonntag bis Mittag Sprungbetrieb, anschließend Volleyballturnier“.

Ich selbst habe in den 2 Wochen an 3 Sprungbetriebstagen nur 8 Sprünge mit dem RL-3/5 gemacht – ausschließlich als Absetzer im Hintergrund – denn die angehenden A-Lehrer mussten sich ja selber absetzen. Uwe Hübner schanzte mir bei der theoretischen Ausbildung das trockenste und umfangreichste Thema zu: Gesetzliche Bestimmungen und Weisungen. Dazu gab es weder eine Unterrichtsdisposition noch Unterrichtsmaterialien. Nur die Gesetze, die FSBO und zwei dicke Mappen mit den Sicherheitsbestimmungen und Weisungen.

Bild 48 – Sprungbetrieb zum A-Lehrerlehrgang in Schönhagen (im Hintergrund der große Kien).

Bild 49 – Gruppenfoto vom A-Lehrerlehrgang 1974.

(Bildquellen: Bild 48 Heinz Großer, Bild 49 Helmut Ende)

In den 80er Jahren wurde das System der Assistenten weiter ausgebaut. Für uns FS-Lehrer waren die Assistenten eine echte Entlastung, vor allem beim Fallschirmpacken. Sie nahmen de facto Packvorgänge ab, wobei die Verantwortung aber immer beim jeweiligen Lehrer lag. Wir legten in Dresden großen Wert darauf, dass die Assistenten im Winterhalbjahr selbstständig theoretischen Unterricht und Fallschirmpacken mit den Neuen durchführten und beim Sprungbetrieb alle Verantwortlichkeiten lt. FSBO durchliefen – vom Sprungleiter, über das Packen, die Endkontrolle, als Absetzer und am Landeplatz. Teilweise hatten die Assistenten feste Betreuer. So erinnere ich mich gern an gemeinsame Lehrgänge in Neuhausen mit meinen beiden Assistenten Heidrun Dank und Ralf Homuth, wie sie insbesondere beim Absetzen immer sicherer und souveräner wurden. Es kommt nicht darauf an, dass der Lehrer in den Sandkasten landet, sondern dass alle seine Anfänger eine echte Chance haben, den Zielkreis zu erreichen.

4.6. Fallschirmsprunglehrerweiterbildungs- und Überprüfungslehrgänge

Die gesamte Ausbildung im Fallschirmsport und der praktische Sprungbetrieb erfolgten im Wesentlichen durch ehrenamtliche Lehrer. Da diese im Jahr nur ab und zu am Flugplatz tätig sein konnten, musste die GST deren Weiterbildung absichern. Sie umfasste den ganzen Komplex der theoretischen, boden- und sprungpraktischen Ausbildung. Großen Wert wurde auf eine einheitliche Lehrmeinung gelegt, da ja im praktischen Sprungbetrieb die Schüler jedes Mal anderen Lehrer hatten. Das betraf auch die Durchsetzung einer einheitlichen Packtechnologie laut Packvorschrift. Deshalb gehörte zum Standard der Lehrerlehrgänge ein Lehrpacken mit den Schülerschirmen.

Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Kenntnis und Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen. Durch die Weiterentwicklung der Fallschirmtechnik und in Auswertung von Störungen und Unfällen wurden laufend Vorschriften verändert und neue Anweisungen herausgegeben. Darüber mussten alle FS-Lehrer einmal im Jahr aktenkundig belehrt werden. Im Laufe der Jahre hatte sich außerhalb der FSBO eine ansehnliche Belehrungsmappe angesammelt. Diese Zusammenstellung der Gesetze, Anordnungen, Anweisungen, Vorschriften, Richtlinien, Programme und Lehrmaterialien für den Fallschirmsport hatte bereits Nov. 1968 60 lfd. Nummern – 10 volle Seiten – wohlgemerkt nur die Liste. Die ganzen Materialien füllten zwei DIN-A4-Aktenordner. Diese jedes Mal durchzukauen, war für Oberinstrukteur und die Masse der Lehrer eine gleichermaßen ermüdende Angelegenheit – aber notwendig. Zum Ende des Lehrganges erfolgt dann eine Überprüfung der Kenntnisse durch eine mündliche und/oder schriftliche Prüfung. Einige Belehrungen mussten sogar im Ausbildungsnachweis dokumentiert werden.

Besonders interessant war immer die Ergebnis- und Unfallauswertung vom ZV vom abgelaufen Ausbildungsjahr (ausführlicher im Abschnitt 7.2.). Gleichzeitig legte der OI die Aufgabenstellung und teilweise die Lehrgangsplanung für das kommende Jahr vor. Auf einer Lehrgangsbörse wurde dann versucht, weitestgehend die Wünsche der einzelnen Lehrer nachzukommen und gleichzeitig für jeden Lehrgang auch die notwendige Anzahl der Lehrer zu sichern. Viel wichtiger als Weiterbildung und Überprüfung war für uns, dass wir uns alle auf einmal wiedersahen. Da gab es immer viel zu erzählen – und zu trinken.

1966 und 1967 in Hohnstein

Im Februar 1966 und 1967 erfolgten diese Weiterbildungs- und Überprüfungslehrgänge in der Jugendherberge auf der Burg Hohnstein und zwar im Rahmen des gesamten Flugsports, d. h. aller Motorflug-, Segelflug- und FS-Lehrer des Bezirkes Dresden. Das gab ein großes Hallo, kannte man sich doch teilweise untereinander durch gemeinsamen Flug- und Sprungbetrieb.

Nach dem offiziellen Lehrgangsprogramm zeigt sich, das auch die Segelflieger ein sangesfreudiges (und trinkfestes) Völkchen waren. So konnte sich gegenseitig das Repertoire an Kampfliedern- und Fliegerliedern („Partisanen von Amur, „Wie sind geboren, Taten zu vollbringen“, „Startklar die Maschinen sind“, „Abgeschmiert aus 1.00 m“, „10 der Springer, sam mer gewesen“), abgewandelten flugsportlichen Versionen des Steigerliedes bis zu solchen „Küchenliedern“ vom Mops, Lehmanns sein Sohn und Frau Wirtin. Und die Segelflieger brillierten mit Rezitationen von „Ramses, der Ägypterkönig“ und „Ritter Brunz von Brunzelschütz“ etc. Neben Schmidt Manne war ich wohl einer der eifrigsten Sänger. Man erwartete später bei jeder fallschirmsportlichen Fete, dass ich den Vorsänger machte, zumindest den Mops. Den „Steiger“ erwartete eine ständige textliche Veränderung und Erweiterung über Generationen von Fallschirmspringern. 2011 fragte Schmidt Mann an, ob ich noch die Texte vom Mops und den 10 Springern kennen würde. Ich kann sie immer noch.

An den beiden Abenden in Hohnstein floss der Alkohol in Strömen. Das und die Nichteinhaltung der Nachtruhe stieß natürlich auf die geharnischter Kritik der Herbergsleitung. Wohl auch deshalb wurden daraufhin die Lehrerlehrgänge in Zukunft dezentral für die einzelnen Flugsportarten durchgeführt.

1967 in Riesa

Dieser erste dezentrale Lehrgang nur für die FS-Lehrer des Bezirkes Dresden fand vom 09.12 – 17.12.1967 in Riesa statt. Damit die Lehrer nicht das Steuern und das Absetzen mit dem Schülerschirm vergessen, erfolgte die sprungpraktische Überprüfung mit dem PD-47 in Form eines „Wettkampfes“: 1. Preis war eine Gans, 2. Preis eine Ente, 3 Preis ein Kanarienvogel – alles lebende Tiere. Nach 3 Sprüngen aus 1.000 m aus der An-2 bei eisiger Kälte und hartgefrorenen Boden gewann Otto die Gans, Klaus Tscharntke die Ente und Gerd Schuster den Kanarienvogel. Dabei war Otto noch nicht mal Lehrer und Tscharntke nur Fallschirmwart.

Bild 50 – Bei eisiger Kälte – Manuelles Durchdrehen der Luftschraube vor dem Anlassen.

Bild 51 – Springen bei minus 100 C.

Bild 52 – Weihnachtsfeier mit Feurzangenbowle.

(Bildquellen: Wolf-Dietmar Soppart)

Es wurde zum Abschluss eine wunderschöne Weihnachtsfeier mit Lichterbaum und Feuerzangenbowle. Bei diesem abendlichen Besäufnis wurde die Gans mit wodkagetränkten Nudeln gefüttert. Die besoffene Gans konnte ihren Hals nicht mehr grade halten und pendelte ihn wie ein Schwan hin und her – ein Bild für die Götter. Die Meute wetzte schon die Kappmesser. Tscharntke rettete seine Ente beizeiten nach Hause. Otto legte sich mit der jetzt bewegungslosen Gans ins Bett, mit beiden Armen den Hals der Gans umklammert. Als beide fest eingeschlafen waren, kam einer auf die Schnapsidee: „Die Gans wird jetzt geschlachtet“ und ritsch-ratsch war der Rumpf vom Hals ab. Das war eine ziemlich blutige Sauerei, aber Otto schlief selig bis zum Morgen mit Kopf und Hals im Arm.

1968 musste ich die Teilnahme am Lehrerlehrgang absagen, Waltraut stand kurz vor der Entbindung von Bert.

1969 in Riesa

Das Jahr drauf fand der Lehrerlehrgang vom 08.12. – 13.12.1969 in Riesa statt. Wieder sollte die sprungpraktische Überprüfung als Wettkampf gewertet werden: 1. Preis eine Hase, 2. Preis ein Kaninchen, 3. Preis eine weiße Maus – alles lebende Tiere. In der Nacht hatte sich aber die Maus durch ihren Karton gefressen und sich unter die grauen Feldmäuse unter die Baracke gesellt. Seitdem hatten wir gescheckte Mäuse.

Für den Wettkampf machte uns allerdings das Wetter einen Strich durch die Rechnung: Die ganzen Tage zu viel Wind und die Wolkenuntergrenze bei 300 m. Es wurde ein abgeschriebener PZ-47 rausgeholt für Schleifübungen. Aber dafür war der Wind zu stark und der Boden und dem bisschen Schnee zu hartgefroren. Also wurde eine alte Matratze ans Gurtzeug befestigt, Zwei Mann setzten sich drauf und – heidewitzka – ab ging die Post. Aber die Matratze hielt nicht lange. Durch die hartgefrorene Erde riss die Matratze auf und verlor immer mehr die Füllung. Der Fallschirm ließ sich bei dem Sturm nicht bergen. Da half nur abspringen. Alfred Dathe fand später in dem kleinen Wäldchen am Objekt, wo Leute manchmal ihren Müll abluden, das Untergestell eines Kinderwagens. Das sollte am nächsten Tag zum Windsurfen eingesetzt werden.

Das schien uns aber dann doch zu riskant, außerdem kamen die beiden Schmidts auf die Idee, anstelle des Wettkampfes einen Achtertest der besonderen Art zu kreieren: Bogenschießen mit selbstgebauten Pfeil und Bogen, Schneeballweit- und -zielwurf und als Saaldisziplinen: Dauerfliegen mit Flugmodellen aus einer DIN A4-Seite, Kronenverschluss-Zielwerfen in eine Tasse, „Granate“ Bier (0,25 Liter-Flasche) austrinken nach Zeit, fingerstarke trockene Scheibe Brot kauen nach Zeit – ohne Hilfsmittel. Der letzte bekam als Trostpreis eine aus Scheuerlappen, Verstärkungsbändern und Gurtzeug gefertigte kurze Hose.

Das war die Geburtsstunde des „Kampfes um die tote Hose“, ein ab da unverzichtbarer Bestandteil jedes Weiterbildungs- und Überprüfungslehrgangs im Bezirk Dresden. Und eine weitere Tradition wurde hier aus der Taufe gehoben: Das Fallschirmsprunglehrerweiterbildungsundüberprüfungslehrgangsskatturnier zur Ermittlung des Fallschirmsprunglehrerweiterbildungsundüberprüfungslehrgangsskatturniermeisters. Da ich an einem Skatturnier in meinem Betrieb teilgenommen habe, wurde ich der ständige Organisator und das Skatgericht.

Wie eröffnet man ein Skatturnier? Die Angler grüßt mit „Petri Heil!“, im Sport allgemein mit „Sport frei!“ Sinnbild beim Skat ist der „Alte“ – der Eichel Wenzel – und so eröffnete ich spontan das Skatturnier mit dem Ruf: „Eichel frei!“ Alles guckte unsere einzige Teilnehmerin Isolde Peemüller an, die wurde rot und alles lachte schallend. Seitdem wurde das Fallschirmsprunglehrerweiterbildungsundüberprüfungslehrgangsskatturnier mit dem Schlachtruf „Eichel frei!“ eröffnet. Übrigens hatte dieses erste Skatturnier Isolde gewonnen – welche Blamage für die Herren.

Bei einem Turnier wollte Herbert Gauernack mitten in einer Skatrunde vom Tisch aufstehen, weil das viele Bier gar zu arg auf die Blase drückte. Als Skatgericht konnte ich das nicht zulassen: „Wenn du jetzt rausrennst, fliegst du aus den Turnier raus und sprengst damit die ganze Runde“.

Herbert setzte sich wieder und spielte tapfer die Runde zu Ende. Anschließend musste er seine Hosen wechseln und den Stuhl austauschen. Es war eine mächtige Pfütze. Das nenn ich Disziplin.

1970 – 1974 in Riesa

Ab 1970 wurde als sprungpraktische Jahresüberprüfung individuell der jeweilig erste Sprung in der Saison gewertet. Die Weiterbildungs-und Überprüfungslehrgänge wurden bis 1974 auf ein verlängertes Wochenende jeweils im Dezember verkürzt und auf das nur notwendigste beschränkt.

Bild 53 – Jahresbelehrung über sämtliche Sicherheitsbestimmungen und Weisungen durch Oberinstrukteur Uwe Hübner.

Bild 53 – „Büffeln“ für die Jahresüberprüfung.

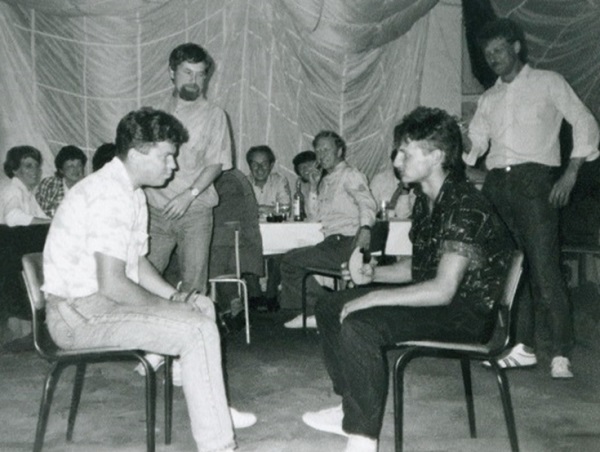

Bild 54 – „Kampf um die Tote Hose“ – hier Zielwerfen von Kronenverschlüssen in eine Tasse.

(Bildquellen: Heinz Großer)

1975 – 1977 in Altenberg

Wir Lehrer wollten wegen Problemen mit der Freistellung durch die Betriebe (Planerfüllung zum Jahresende) oder durch die Familie (Vorweihnachtszeit) die Lehrgänge in den Januar verlegen und mit wintersportlichen Aktivitäten im Erzgebirge verbinden. Daran hatten die in Riesa verheirateten OI Hübner und später Tscharntke gar kein Interesse. Und so organisierten wir unter der Flagge der Fallschirmsportkommission in den Folgejahren drei Wochen-Lehrgänge in Altenberg und zwei in Langenau.

Für den ersten Lehrgang in Altenberg 1975 hatte ich Quartier in den zweigeschossigen Steinbaracken des zentralen Pionierlagers und der Jugendherberge links vom Ortseingang Altenberg gemacht, wo ich schon mal im September 1964 im studentischen Militärlager war.

Ich hatte das Jahr davor die Tote Hose „gewonnen“. In allen 8 Disziplin nicht der schlechteste, aber in der Gesamtwertung der letzte unter den FS-Lehrern. Das hat mich mächtig geärgert. Der amtierende Träger der Toten Hose musste das nächste Turnier organisieren, dabei waren Brotkauen und Biertrinken immer Standarddisziplin. Die anderen „Übungen“ konnten frei gewählt werden. Als neue Disziplin habe ich das Bauen eines zweistöckigen Hauses aus Skatkarten kreiert – als letzte Disziplin, wenn alle schon etwas besoffen waren. Ich habe mich dann etwas zurückgehalten und hatte die ruhigste Hand.

Und ich habe trainiert, besonders die Brotkauen und Biertrinken. Kaut man in kleinen Bissen und schluckt die halb runter oder steckt man die dicke trockene Bemme auf einmal in den Mund und würgt dann den ganzen Brei runter? Ersteres geht schneller. „Zutscht“ (saugt) man an der 0,25- Liter-Flasche oder lässt man das Bier frei aus der Flasche laufen? In welchen Winkel hält man die Flasche am Mund, dass das Bier frei laufen kann? Macht man große oder viele kleine Schlucke? All das habe ich mit der Stoppuhr ausprobiert. Zum Wettkampf war ich beim Biertrinken zeitgleich mit Cherry Wolf, unseren besten „Schluckspecht“. Also musste ein Stechen durchgeführt werden. Ich gewann knapp mit 8,7 Sekunden. Insgesamt hatte ich wohl den Wettkampf gewonnen – Nie wieder „Tote Hose“.

Es lagen herrliche 50 cm Schnee auf dem Kamm. Und so überquerte die ganze Meute mit Skiern das verschneite Hochmoor in Zinnwald-Georgenfeld, ohne zu wissen, ob der Schnee über den Moortümpeln auch trägt. Jeder hatte Schiss, aber keiner wollte das zugeben. Schließlich waren wir doch mutige Fallschirmspringer. Eine weitere sportliche Aktivität war am Abschlussabend eine stundenlange nächtliche Suche nach Volkmar Buse, der sich im Suff draußen im Trabant-Kübel um Schlafen niedergelegt hatte.

1976 hatte Rudi Schenk von Montag bis Freitag die einsame Skihütte der BSG Chemie Pirna, das „Huthaus zur Paradiesfundgrube“ organisiert. Das lag etwas abseits von der Straße von Altenberg nach Rehefeld. Hier hatten Bergleute im Mittelalter einen Stollen in Richtung Kahleberg getrieben und über den Eingang ein kleines Gebäude errichtet. Dort haben sie ihre Hüte hingehängt, wenn sie einfuhren – deshalb Huthaus. Ein uriges Quartier – ohne Telefon, Strom durch ein 60 V-Generator im Schacht. Wasser mit Eimer aus dem im Stollen fließenden Bächlein. Herd in der kleinen Küche und Ofen im Aufenthaltsraum mit Holzfeuerung. Geschlafen wurde auf dem Dachboden auf einem Matratzenlager. Links die Männer, rechts die Frauen – oder so.

Aus einen Brief an Waltraut:

„Während sich Christian und Rainer noch auf dem Fleischerhang tummeln, sitze ich in der Gaststätte in Rehefeld und kann schreiben, denn mir ist vorhin nach einem mächtigen Sturz der rechte Ski zerbrochen. Aber die Hauptsache, die Knochen sind heil geblieben.

Ansonsten haben wir die Woche mit gutem Erfolg über die Runden gebracht und das Lehrgangsziel erreicht. Mit insgesamt 20 Mann war die Hütte voll ausgebucht. In erster Linie waren ja die jährlichen Belehrungen und Prüfungen durchzuführen. Ich bin in gesetzliche Bestimmungen und Fallschirmkunde durchgeflogen (mangelnde Übung).

Ich habe selbst mehrere Stunden Wetterkunde gehalten, wobei ich an einigen Stellen durch ungenügende Vorbereitung ganz schön ins Schleudern geraten bin. Im IX. FS-Lehrerweiterbildungsundüberprüfungsskatturnier habe ich den 3. Platz und im Kampf um die Tote Hose den 2. Platz belegt. Zwei Nachmittage haben wir zum Skifahren benutzt, dabei am Dienstag fast bei strömenden Regen. Am Mittwoch war es wieder herrlich weiß.“

Ein Thema auf diesen Lehrerlehrgang waren die Probleme, die die verheirateten Fallschirmspringer mit ihren Ehepartner „wegen der vielen Springerei“ hatten. Deshalb organisierte Fritz Schäfer am 14./15.02.1976 ein Familientreffen im Kinderferienlager des Sachsenwerkes – am Waldrand zur Scharspitze oberhalb von Geising. Sonnabendnachmittag war „Patscherkofel-Rennen“ angesagt: Rodeln von der Kohlhaukuppe (786 m NN) runter bis rein nach Geising. Während wir alle Doppelsitzer fuhren, musste Rainer Weber als Single im Einsitzer kämpfen. Und weil das so fetzte, gleich nochmal. Und während Waltraut und ich erneut bergauf stapften, kam uns Rainer in seinem 2. Wertungslauf entgegen und musste uns ausweichen. Da er infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kurve nicht kriegte, schoss er über die Böschung und segelte in 2 m Höhe zwischen die Bäume. Ein Bild für die Götter! Weiche Landung – es lag genügend Schnee.

Der Abend artete in einer mächtigen Sauferei aus. Leider war der Zubrowka beizeiten alle. Volkmar Buse und Fritz Schäfer rodelten mit den Schlitten nach Geising rein. Und kamen ewig nicht wieder. Sie hatten zwar zwei neue Flaschen Zubrowka irgendwoher ergattern können, aber im Suff den falschen Hang erwischt. Da waren wir schon fast wieder nüchtern.

Am nächsten Tag waren wir wohl nicht zu sportlichen Höchstleistungen fähig. Nur noch ein bisschen Rodeln auf dem Rodelhang unterhalb des Kinderferienlagers. Der hatte einen Querweg, wo es einen ein bisschen aushob. Das Doppel Pätzold hob ab und blieb anschließend in einer Schneewehe stecken – d.h. nur der Schlitten, während Klaus mit seiner Gerti auf dem Schoß noch 20 Meter auf dem Arsch weiterrutschte – auch ein Bild für die Götter.

Bild 56 – Weiterbildungs-und Überprüfungslehrgang 1976 in Altenberg.

Bild 57 – Fallschirmspringer als „Rennrodler“ von der Kohlhaukuppe bei Geising.

(Bildquellen: Heinz Großer)

1977 waren wir wieder im „Huthaus zur Paradiesfundgrube“. Diesmal hatten wir kein Glück mit dem Wetter. Es hatte mächtig getaut und es regnete, Skifahren kaum möglich.

1978 und 1979 in Langenau

1978 und 1979 organisierten die Robotroner das „Ferienheim“ vom ZFT Robotron in Langenau. Von Montag bis Freitag war der offizielle Lehrgang. 1978 lag auch in Langenau viel Schnee und wir holten zum Wochenende teilweise unsere Frauen nach. 1979 mussten wir für einen Tag Wandersport bis nach Oberwiesental fahren. Inzwischen hatten ja einige FS-Lehrer ein Auto, sodass wir ausreichend motorisiert waren.

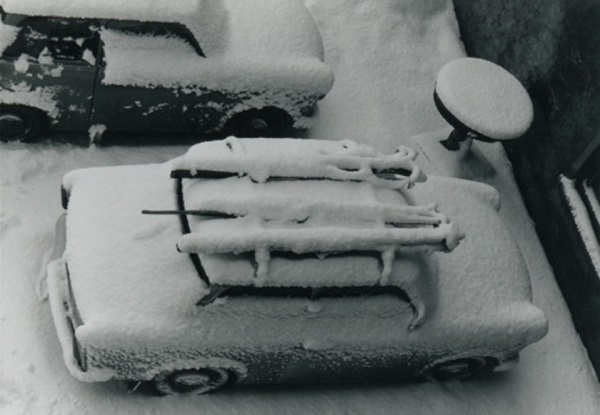

Bild 58 – Jahresüberprüfung 1978 in Langenau – mit viel Schnee.

Bild 59 – „Testspringer“ Seibt legt seinen Trabbi frei.

Bild 60 – Ein Tag Skifahren in Oberwiesenthal.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Die jährlichen Weiterbildungs-und Überprüfungslehrgänge mit ihrem traditionellen Kampf um die tote Hose und dem Skatturnier war ein wesentliches Grund für den jahrzehntelangen kameradschaftlichen Zusammenhalt des Lehrerkollektivs im Bezirk Dresden. Bis wir mit der Zentralisierung und der Schließung des Fallschirmsports am BAZ in Riesa-Göhlis keine gemeinsame eigene Basis mehr hatten, sondern nach Halle-Oppin, Jahnsdorf und Neuhausen „auswandern“ mussten.

4.7. „ Zentralisierung“

Nach 1979 wird alles anders

Durch meinen schweren Unfall 1979 (siehe Abschnitt 7.4.) ist das ganze Durcheinander, die zu den folgenden Veränderungen im Flugsport führten, etwas an mir vorbei gegangen. Erst jetzt habe ich im Internet zu den Ursachen recherchiert:

„Bis Ende der 1970er Jahre waren DDR-Fluchten mit Fluggerät der GST eher die Ausnahme. Neben fünf Fluchten mit Motorflugzeugen (1962, 1964, zweimal 1975 sowie 1978) hatte es bis dahin nur eine einzige Flucht mit einem Segelflugzeug gegeben, als sich der mehrfache DDR-Meister im Streckensegelflug Udo Elke am 22. Juni 1973 von Neustadt-Glewe aus gen Westen absetzte. Zwischen Mai und August 1979 häuften sich solche Fälle jedoch. Zunächst überflogen zwei GST-Mitglieder am 14. Mai von Suhl bzw. am 24. Juni von Saarmund aus den Todesstreifen in Segelflugzeugen (was die sofortige Schließung des nahe bei West-Berlin gelegenen Flugplatzes Saarmund zur Folge hatte), und schließlich bemächtigte sich ein Ingenieur, der bis dahin lediglich Segelflugzeuge geflogen hatte, in Großrückerswalde eines Motorflugzeugs, mit dem er und seine Familie die Bundesrepublik abhauten.“

Unmittelbar nach Bekanntwerden dieser zuletzt genannten Flucht am 24. August 1979 erging ein absolutes Startverbot an alle 78 Flugplätze der GST. Die meisten waren reine Segelflugplätze. 43 Flugplätze wurden danach ganz geschlossen, vor allem die in Grenznähe. Aber auch die beiden Dresdner Segelflugplätze Elbwiese und Flughafen Klotzsche sowie Riesa-Canitz und der in Görlitz. Auf den anderen konnte ab Mai 1980 wieder geflogen werden. Das alles betraf auch uns. Die Fallschirmsprungausbildung am BAZ Riesa-Göhlis wurde eingestellt. Wir mussten auf fremde Flugplätze ausweichen. Zu diesem Zeitpunkt besaß die GST: 188 Motorflugzeuge (davon 13 An-2), 453 Segelflugzeuge, 1.190 Sprungfallschirme und 1.482 Rettungsfallschirme für den Fallschirmsport und den Motor- und Segelflug.

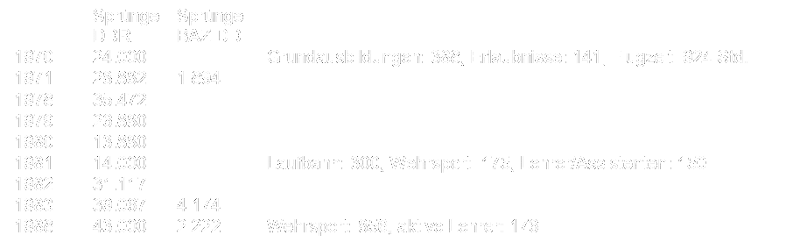

Welchen Einbruch diese zeitweilige Flugsperre und die „Zentralisierung“ auf den Fallschirmsport hatten, zeigt die Entwicklung der Sprungzahlen (die Angaben stammen aus meinem Arbeitsbuch – Mitschrift von den Ausführungen des OI auf den jährlichen Lehrerweiterbildungslehrgängen – leider unvollständig):

Flugzeugentführung im Fallschirmsport?

Bereits in den 70er Jahren hatten terroristische Entführungen in der internationalen Luftfahrt zugenommen, auch um in den Westen abzuhauen. Um die Sicherheit im Luftverkehr zu erhöhen, wurden damals die Cockpits der Verkehrsmaschinen verschlossen. Das hatte auch Auswirkungen auf den Fallschirmsport. Bisher flogen unsere Piloten die An-2 mit offenem Cockpit. Der Bordmixer drehte sich beim Absetzen um und leitete die Korrekturen des Absetzers an den Piloten weiter. Diese Verständigung war unerlässlich, weil der Absetzer durch seine direkte Erdsicht den Absetzpunkt genauer bestimmen kann als der Pilot. Das funktionierte mit Handzeichen und Zuruf sehr gut.

Nun musste die Tür zum Cockpit verriegelt werden und der Bordmixer durch ein kleines Türfenster die Handzeichen des Absetzers verfolgen. Aber einige An-2 hatten kein Fenster, sondern nur einen Spion. Man wusste nie, guckt der Bordmixer oder guckt er nicht. Deshalb wurde am Standort des Absetzers oberhalb der Tür eine Tastatur angebracht, mit denen der Absetzer seine Richtungskorrekturen dem Piloten signalisieren konnte. Das führte ständig zu Missverständnissen. Und wurde nach einiger Zeit auch wieder abgeschafft. Wir flogen wieder mit offener Cockpittür.

Im Kreis der FS-Lehrer haben wir das Problem einer Entführung einer An-2 während des Fallschirmsprungbetriebes ernsthaft diskutiert: Was mache ich als Absetzer, wenn plötzlich ein Springer mit einer Handgranate oder einer Pistole in der Hand aufsteht oder mit seinem Kappmesser an der Kehle seines Nachbars verlangt, dass die An-2 nach den Westen fliegt? Oder wenn sich zwei oder mehrere abgesprochen hatten? Ich weiß nicht, was die Piloten in solch einen Fall für eine Order hatten: Sollten sie sofort landen – mit dem Risiko eines Massakers oder sollten sie den Anweisung des Flugzeugentführers nachkommen, um Leben zu schonen? Die Obrigkeit schwieg sich darüber aus.

Einige FS-Lehrer wollten den Entführer überreden, die restlichen Springer noch normal absetzen zu können, andere wollten den Entführer überwältigen und entwaffnen. Die meisten wollten keine Helden sein. Wir würden also in den Westen fliegen, in der Hoffnung, dass auch alle anderen wieder zurückkehren wollen. Gottseidank ist der Fall nie eingetreten, d.h. Gott hatte wohl nichts damit zu tun, wohl mehr die richtige Auswahl und das gegenseitige Vertrauen, so dass keiner auf eine solch dumme Idee gekommen ist.

Dabei sind doch zwei von uns nach dem Westen abgehauen: Monika Rudolf – Als späteres Mitglied der DDR-Nationalmannschaft hatte sie sich im September 1972 bei einem Wettkampf in Frankreich in die Schweiz abgesetzt. Und Chris Richter (Günter), eine engagierte, lebenslustige und hübsche Fallschirmspringerin aus der Nähe von Riesa. Mit Mann und Kind in Form einer gewaltsamen Überwindung der Sperranlagen an der Westgrenze mit einem präparierten grünen LO.

Die „Kaderpolitik“ holt mich wieder ein

Da man in den Menschen nicht hineingucken kann – und ihm wohl auch nicht vertraute (oder ihn alles zutraute), wurde nach Aktenlage nach Westverwandtschaft und Westkontakten gefahndet und „gesäubert“. Diese kaderpolitische Säuberung 1979 betraf sowohl hauptamtliches Personal (wie Rolf Schumann) als auch ehrenamtliche Fallschirmsprunglehrer (wie Peter Garbe aus Neustadt-Glewe). Das hatte Einfluss auf die Nachwuchsgewinnung. Nach der Zentralisierung mussten sich sowohl die BAZs auch als die GO/Sektionen neu orientieren. Auch das führte zu personellen Verlusten. Deshalb konnten von den 1981 geplanten 23.000 Sprüngen in Halle-Oppin auch nur 14.000 realisiert werden (Lehrgangsauslastung nur 60%). Unser Bezirk hatte seine Lehrlehrgänge zu 90 % ausgelastet.

Bei meiner Wiederzulassung 1980 nach meinem Unfall deutete mir Werner Schmidt als Kaderinstrukteur des BV an, das man mich wegen meiner zweifachen Westverwandtschaft (Hartmut und Wolfgang – zwei Brüder von Waltraut) eigentlich nicht mehr für den Fallschirmsport zulassen könne. Dabei hatte ich seit Jahren schon von Berufswegen keine Kontakte, was immer wieder zu Konflikten mit Waltraut führte. Erst der Rausschmiss aus der Fliegerei bei der Armee und jetzt auch noch aus dem Fallschirmsport? Dass ich 20 Jahre verdienstvoller FS-Lehrer war, spielte offensichtlich keine Rolle. Aber irgendwie verlief das dann im Sande. Vielleicht hat auch Werner Schmidt seine schützende Hand über mich gehalten.

Dabei waren solche „kaderpolitischen Entscheidungen“ nichts Neues. Bereits Anfang der 70er-Jahre wurde Alfred Dathe wegen fadenscheiniger Westkontakte rausgeschmissen. Alfred war mein Doppelsprungpartner. Mit ihm habe ich mehrere SAZ-Lehrgänge bestritten und gerne mit ihm zusammengearbeitet. Er war als FS-Lehrer zuverlässig und konsequent, war aber auch außerhalb des Dienstes für jeden „Blödsinn“ zu haben. Alfred war Walzendreher im Stahlwerk, also ein richtiger Arbeiter mit einer gesunden Meinung. Er holte mich einige Male von meinem „hohen politische Ross“ runter und half mir dadurch, die Politik in der DDR realer zu sehen. Er engagierte sich besonders für die Interessen der Fallschirmspringer gegenüber den Hauptamtlichen am BAZ. Da war er gar nicht beliebt.

Leider beging Alfred den Fehler, eines Tages mit seinem Bruder aus den Westen mit Mercedes auf den Flugplatz vorzufahren. Das war für das BAZ der willkommene Anlass, Alfred Dathe endlich rauszuschmeißen. Ich war entsetzt, dass eine solche Entscheidung getroffen wurde, ohne dass seine Kameraden, die anderen FS-Lehrer, die wohl seine Arbeit für die GST und gerade für die Laufbahnausbildung Fallschirmjäger einschätzen konnten, überhaupt die Chance hatten, ihre Meinung dazu zusagen. Aus Protest legte ich meine Arbeit als Leiter der Fallschirmsportkommission nieder. Mein herzliches Verhältnis zum OI Werner Schmidt kühlte sich zum Kaderinstrukteur Werner Schmidt merklich ab. Das schlimmste war, das Alfred jahrzentlang der Auffassung war, wir – insbesondere ich – wären an seinem Rausschmiss beteiligt gewesen. 2006 habe ich Alfred bei einem Treffen der alten Adler in Riesa das erste Mal wieder getroffen. Wir haben uns ausgesprochen – Schwamm drüber – aber weh tut es heute noch.

Wie manchmal solche Entscheidungen getroffen wurden – nur anhand formaler Kriterien, vom Papier her, ohne den ganzen Menschen, sein bisherigen Einsatz zu sehen und ohne ihm zu vertrauen, zeigt der Umgang mit Ralf Hohmut. Ralf war einer unser engagierten und zuverlässigsten Fallschirmspringer. Ich habe auch bei seiner Aufnahme in die Partei für ihn gebürgt. Für Ralf war es selbstverständlich, zu den Fallschirmjägern zu gehen. Nur – die haben ihn 1985 nicht genommen, weil sein Onkel beim bundesdeutschen Zoll und die Oma im Westen war. Daraufhin hat er seine Verpflichtung für 3 Jahre zurückgezogen. Prompt wurde er für das Fallschirmspringen in der GST gesperrt. Als ich davon hörte, habe ich sofort beim Kaderinstrukteur des BV Werner Schmidt interveniert. Der zuckte nur mit den Achseln, das hätten andere entschieden. Nach Eingaben bis hoch an Erich Honecker durfte Ralf 1986 wieder springen, wurde mein liebster Assistent und mit Bravour FS-Lehrer.

Heinz Wolf vom ZV verhalf ihm später zur Einberufung zu den Spezialaufklärern bei den Landstreitkräften. Dort hat er von Mai 1988 bis Oktober 1989 mehr und interessantere Sprünge gemacht als bei den Fallschirmjägern (insgesamt 70 Sprünge mit Highlights wie 5.000 m aus der Mi-8 mit dem RL-10). Mit dem Fallschirmsport schaffte er auch den Sprung in die Marktwirtschaft – mit einem gutgehenden Fallschirmshop in Dresden.

4.8. Als FS-Lehrer auf „fremden“ Plätzen

Halle-Oppin (1981 – 1986)

In Halle- Nietleben gab es seit 1924 einen Verkehrslandeplatz, der von 1935 bis 1945 durch die Luftwaffe genutzt wurde. 1952 wurde der Flugplatz der GST übergeben. Diese etablierte dort Segelflug, Motorflug und Fallschirmsport. Deshalb erhielt Halle auch 1955 den mit 72 m höchsten Fallschirmsprungturm auf der Peißnitzinsel. Allerdings musste der Flugplatz dem Aufbau von Halle-Neustadt weichen.

Dafür wurde 10 km nordöstlich von Halle neben den Dörfchen Oppin ein völlig neuer Flugplatz gebaut und von der GST als BAZ Halle 1971 in Betrieb genommen. Mit der Zentralisierung 1980 wurde Halle-Oppin Zentrale Fallschirmsprungschule der GST. Anfangs erfolgte hier nicht nur die gesamte sprungpraktische Ausbildung der Laufbahnbewerber Fallschirmjäger, sondern auch deren theoretische und bodenpraktische Ausbildung. Später wurde letzteres wieder in der Verantwortung der Bezirke zurückgeführt.

Bild 61 – Zentrale Fallschirmsprungschule der GST und Sitz des Fallschirmclubs Halle-Oppin.

Bild 62 – Gruppensprung in der Laufbahnausbildung Fallschirmjäger in Halle-Oppin.

Bild 63 – Der nächste Springer nimmt Abgangshaltung ein.

Bild 64 – Die Aufzugsleine öffnet die Verschlussklappen und die Meduse springt heraus.

Bild 64: Die Kappe streckt sich und die Fangleinen beginnen sich auszuschlaufen.

(Bildquellen: R. Ulbrich)

Parallel erfolgte der Ausbau des Fallschirmleistungssports im Rahmen des Fallschirmclubs Halle-Oppin. Dafür erhielt der Klub eine moderne Sporthalle, u.a. mit Triplex und schaumstoffgefüllter Sprunggrube. Der Nachwuchs kam aus den Trainingszentren der Bezirke (siehe Abschnitt 6.5.).

Noch heute vermerkt der Flugplatz auf seiner Web-Seite voller Stolz: „Im Zeitraum 1972 bis 1990 errangen die Oppiner Leistungssportler insgesamt 31 Medaillen bei Weltmeisterschaften“. Damit hatte ich nichts zu tun, wenngleich wir ab und zu bei schlechtem Wetter die Sporthalle auch für die Laufbahnbewerber und den Wehrsport nutzen konnten.

Da das BAZ Dresden keinen eigenen Sprungbetrieb mehr durchführte, erhielten auch unsere Wehrsportler die Möglichkeit in Halle-Oppin zu springen – anhand vorgegebener Lehrgangsplätze. Obwohl der Abschied vom Flugplatz Riesa-Göhlis schwer fiel, hatte die Zentralisierung für uns auch eine Reihe von Vorteilen:

Halle-Oppin war so mit hauptamtlichen Personal bestückt, dass wir FS-Lehrer aus den Bezirken im Prinzip nur noch für unsere eigenen Schüler oder die uns zugeteilte Sprunggruppe verantwortlich waren (Sprungvorbereitung, Packen und Absetzen). Die Funktionen Flugleiter und Sprungleiter wurden durch Hauptamtliche abgesichert, teilweise auch Endkontrolle und Landeplatz. Dort konnten wir allerdings auch, wenn genügend FS-Lehrer am Platz waren, halbtags eingesetzt werden. Wie in Riesa fuhr ich vorrangig zu den Lehrgängen der Laufbahnbewerber Fallschirmjäger, war aber auch als Sprunggruppenlehrer in unseren Wehrsport-Lehrgängen tätig.

Halle-Oppin führte ausschließlich Wochenlehrgänge durch. Das war effektiver als unsere vielen Wochenenden. Und es gab so gut wie keine Flugsperre oder Höhenbeschränkung. Bei gutem Sprungwetter konnten sowohl die Sprungschüler als auch wir FS-Lehrer die täglichen maximalen Sprungzahlen erreichen. Ich habe in Halle-Oppin von 1980 – 1986 in 13 Wochenlehrgängen 190 Sprünge gemacht.

Bild 66 / 67 / 68 / 69 – Meine Sprünge mit RL-10/2 in Halle-Oppin.

(Bildquellen: Rainer Weber)

Halle-Oppin hatte eine entsprechende Infrastruktur: Eigene Küche mit Personal, eine Verkaufsimbiss, Unterrichtsräumen, Klubraum, Fernsehen, ausreichend Toiletten, Waschräume und Duschen und Unterkünfte mit 4 – 5 Doppelstockbetten in festen Steingebäuden.

Allerdings war die Schule angehalten, nicht nur bei den Lehrgängen für die Laufbahnbewerber eine straffe militärische Ordnung und Disziplin durchsetzen. Das fing bei der inneren Ordnung in den Stuben an, Antreten und Marschieren in Gruppen und Zügen, über Morgenappell bis zur Anzugsordnung (einheitlich zweiteilige steingraue GST-Uniform) – und endete beim Alkoholverbot.

Damit hatte ich eigentlich kein Problem. Allerdings bereitet das vor allem einigen jüngeren FS-Lehrer Schwierigkeiten, hatte sie doch erst 3 Jahre harten militärischen Drill bei den Fallschirmjägern hinter sich. Die hatten auch schnell einen Namen für die Zentrale Fallschirmsprungschule gefunden: „Die Anstalt“.

Der Flugplatz lag mitten in einer flachen, landwirtschaftlich geprägten Gegend, etwas langweilig wie Riesa. Einzige Landmarken der 9 km entfernte Petersberg und die markante Kirche von Niemburg. Aber außer dem Objekt in unmittelbarer Nähe keine Hindernisse – kein Wald, kein Wasser. Oppin war von Dresden aus über die A 14 schnell zu erreichen. Wir FS-Lehrer waren ja jetzt fast alle mit Pkw motorisiert. Das Zentrum von Halle ist zwar in den 80er Jahren etwas aufgemotzt worden. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir groß in Halle auf „Ausgang“ waren.

Das Jahr 1981 ergab auch eine weitere Veränderung im Flugwesen: Unsere Flugzeuge mussten umgespritzt werden. Im Zuge der internationalen Anerkennung der DDR erhielten alle Luftfahrzeuge eine neue Landeskennung. Bisher hatten BRD und DDR gemeinsam die Kennung DM. Jetzt durfte die DDR auch international mit der eigenen Kennung: DDR fliegen: Aus unser ehemaligen Riesaer An-2, die ein Jahrzehnt DM-WJK hieß, wurde in Halle die DDR-WJK: Delta – Delta – Romeo – Whiskey – Juliet – Kilo.

Jahnsdorf (1980, 1983/1984)

In Chemnitz gab es seit 1926 einen Flughafen an der Stollberger Straße. Den nutze die DDR-Lufthansa sogar noch von 1958 – 1961 mit Inlandflügen nach Dresden und Leipzig mit unser braven An-2, allerdings als Verkehrsflugzeug mit 7 komfortablen Passagiersitzen in Flugrichtung – und natürlich silbern, nicht grün wie unsere. Danach übernahm die GST den Platz für die Motorflug-ausbildung und den Fallschirmsport. 1964 fanden hier sogar die II. DDR-Meisterschaften im Fallschirmspringen statt. Aber der Flughafen musste – wie Nietleben mit Halle-Neustadt – dem Fritz-Heckert-Viertel weichen. Nun steht inmitten der Neubauten nur noch das als technisches Denkmal geschützte, ehemalige Flughafengebäude – zu DDR-Zeiten noch Restaurant „Ikarus“ und Diskothek – heute gewerblich genutzt u.a. als Spielhalle.

1978 erhielt die GST 10 km weiter in Richtung Stollberg einen völlig neuen Flugplatz für Motor- und Segelflug sowie Fallschirmsport: Jahnsdorf. Mit der Zentralisierung 1980 wurde Jahnsdorf Zentrale GST-Fliegerschule für die Ausbildung zukünftiger Militärpiloten. Das Objekt wurde erweitert. Ab 1986 erwarben die Bewerber mit der zweijährigen Ausbildung auf der Z-42 sogar gleichzeitig das Abitur. Es gab auch hier eine eigener Küche und Speisesaal, Unterrichtsräume, Klubraum, Fernsehen, moderne sanitären Anlagen und ausreichender Bettenkapazitäten. Bedingungen, von denen wir in Riesa nur träumen konnten.

Deshalb hatte Jahnsdorf auch kaum Flugsperren und Höheneinschränkungen. Stellenweise fanden 500 Flugbewegungen pro Tag statt – zum Leidwesen und später unter Protest der Anwohner. Der Platz war zu klein und die Luft zu „eisenhaltig“, als dass man Flug- und Sprungbetrieb hätte parallel durchführen können. Deshalb war wohl mein erster Lehrgang nach dem Wirbelsäulbruch im Oktober 1980 in Jahnsdorf wohl auch für einige Zeit der letzte. Auch die Karl-Marx-Städter mussten „zentralisiert“ nach Halle fahren.

Offensichtlich hatte aber der recht agile OI Dietmar Weber („Ede“) erreicht, das ab und zu auch wieder in Jahnsdorf gesprungen werden konnte. So nahm ich mit Dresdnern aus dem Bereich Wehrsport jeweils an drei Wochenlehrgänge Anfang Juni 1983 sowie Oktober und November 1984 teil, ehe wir wieder neu zugeteilt wurden – nach Neuhausen.

Bilder 70 / 71 / 72 – Sprungbetrieb mit den Dresdner „Wehrsportlern“ in Jahnsdorf.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Jahnsdorf hatte zwar am Objekt etwas Wald mit ausgewachsenen Bäumen, aber in der Ecke, wo der Sandkasten war, folgte in der Hauptwindrichtung freies Feld. Die Gegend hat mir gefallen. Hinter Chemnitz beginnt ja das Erzgebirgsvorland – mit bewaldeten Bergkuppen und tiefen Tälern. In südöstlicher Richtung hinter dem Flugplatz stieg das Gelände schon ganz schön an. Wenn man über der Kuppe absprang, merkte man schon die fehlenden 150 m Höhenunterschied. Und bei guter Sicht war der ganze Kamm des Erzgebirges zu sehen mit seinen dominierenden Gipfeln Keilberg, Fichtelberg und Auersberg – und viel Wald. Ein schöner Platz. Ich bin hier gern gesprungen, auch weil sich die Atmosphäre unter Ede und den Karl-Marx-Städtern wohltuend von der „Anstalt“ Halle-Oppin unterschied. Insgesamt habe ich in Jahnsdorf 53 Sprünge gemacht, davon einige noch mit dem RS-8.

Bild 73 – Wunderschönes Springen in Jahnsdorf.

Bild 74 / 75 – Karl-Marx-Städter Springer in Aktion.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Neuhausen (1985-1989)

Ab 1985 wurde Neuhausen unser „Stammplatz“ für den Wehrsport. Zehn Kilometer südöstlich von Cottbus gelegen, dauerte es mit dem Pkw „über die Dörfer“ der Lausitz etwas länger als nach Halle oder Jahnsdorf.

Der Flugplatz Cottbus-Neuhausen war ein ehemaliger Feldflugplatz der Luftwaffe und wurde am 20. April 1945 von der Roten Armee eingenommen und bereits zwei Tage später bis in den Mai hinein als Frontflugplatz von verschiedenen Jagdfliegereinheiten der sowjetischen Luftstreitkräfte genutzt. 1947/48 erfolgte die Demontage bzw. Sprengung der wenigen vorhandenen Gebäude.

1952 übernahm die neugegründete GST das Areal als Segelflugplatz. Eine neue Flugzeughalle und einige Baracken wurden 1953/54 gebaut. Im Sommer 1956 wurde hier der erste GST-Motorfluglehrgang und auch der berühmte Null-Lehrgang der ersten Fallschirmspringer in der DDR unter sowjetischer Anleitung und aus einer Li-2 durchgeführt. Von 1962 bis 1964 wurde eine Flugzeughalle mit angeschlossenem Tower und Werkstatt nach dem gleichen Typenprojekt wie in Riesa-Göhlis errichtet. Bis 1990 war hier das Leistungszentrum der DDR für den Motorkunstflug und Präzisionsflug.

Ich hatte schon mal 1968 bei diesem missglückten 2. Fallschirmspringer-Mehrwettkampf in Neuhausen (siehe Abschnitt 5.3.) einen Sprung in Neuhausen gemacht und dabei den ersten Cottbuser OI Walter Stiller kennengelernt. Oberinstrukteur war jetzt Horst Fenske mit einer guten Truppe engagierter FS-Lehrer.

Auch Neuhausen war ein schöner Platz zum Springen – in einer wald- und wasserreichen Gegend, aber groß genug für die Anfängerausbildung mit dem RS-4/3C. Die hohen Bäume der umliegenden Wäldchen waren weit genug weg. Auch die Spree und mit ihrer Talsperre Spremberg. Einziges „Problem“: das Objekt und die Bahnlinie direkt am Flugplatz entlang. Markante Landmarken waren die Kraftwerke Boxberg, Vetschau, Lübbenau und Jänschwalde mit ihren weithin sichtbaren weißen Dampfschwaden der Kühltürme. Und bei guter Sicht konnte man die Lausitzer Berge und die Landeskrone bei Görlitz sehen. Und zweimal sogar den Ještěd bei Liberec und die Schneekoppe – fantastisch! Insgesamt habe ich in Neuhausen 141 Sprünge gemacht.

Pirna

Segelflug hatte in Pirna schon vor dem Krieg Tradition – mit dem SG-38 vom Keulenberg – aber keinen Flugplatz. Also suchte man nach dem Krieg einen Acker mit einer niedrigen Bodenwertzahl und schuf für die GST – rechtselbisch ca. 2 km nordwestlich vom Pirnaer Stadtzentrum – auf der Gemarkung Pratschwitz einen Segelflugplatz mit mindestens 1.200 m Schleppstrecke. 1958 konnte der erste Start auf dem neuen Fluggelände erfolgen. Die endgültige Fertigstellung des Flugplatzes und des Objektes mit Segelflughalle und Unterkunftsgebäude zog sich bis 1975 hin.

Von den Pirnaer Segelfliegern wegen seiner wunderschönen Lage vor den Toren der Sächsischen Schweiz und wohl auch der besseren Thermik immer eifersüchtig gegen die Dresdner Elbwiesenflieger verteidigt – und auch gegenüber dem Fallschirmsport. Nur zu den Flugveranstaltungen waren wir gern gesehene Gäste – 1976 und 1984 jeweils zur Wehrbezirksspartakiade.

Und im September 1987 zum I. Fallschirmsport-Wettkampf um den Siegried Rädel-Pokal. Den hatte das Kunstseidenwerk „Siegfried Rädel“ in Pirna gestiftet. Neben einigen Mannschaften aus dem Bezirk Dresden waren aus Dankbarkeit für die jahrelange Gastfreundschaft auch Mannschaften aus Neuhausen eingeladen – und eine Nachwuchsmannschaft des SV Dynamo.

Bild 76 – Wettkampfleiter beim „Sigfried-Rädel-Pokal“ Klaus Pätzold (rechts) in Aktion.

Bild 77 – Sieger im Gruppenzielspringen: Rainer Weber, Karl-Heinz Kopp und Peter Dank.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Es war eine An-2 da. Klaus Pätzold macht den Wettkampfleiter und ich Sprungleiter. Sieger im Gruppenzielspringen wurde unsere GO Robotron mit Rainer Weber, Karl-Heinz Kopp und Peter Dank. Beim Figurenspringen lagen die Nachwuchsprofis von Dynamo vorn. Für Ines Hub, Claudia Kaden und Heidrun Dank von unserer GO Robotron reichte es nur zum 4. Platz. Die Goldene Gans als Sieger im Einzelzielsprungwettbewerb gewann unser derzeitiger Oberinstrukteur Rolf Lohse. Es war wirklich eine lebendige, goldangemalte Gans. Die rannte den ganzen Tag laut schnatternd im Objekt herum.

Bild 78 / 79 / 80 – Oberinstrukteur Rolf Lohse gewinnt die Goldene Gans.

(Bildquellen: unbekannt)

Viel wichtiger als der eigentliche Wettkampf war aber die abendliche Feté in der ausgeräumten Segelflughalle. Endlich wiedermal alle Fallschirmspringer und Lehrer aus dem Bezirk Dresden vereint. Eine Bombenstimmung – Siegerehrung mit dem Siegfried-Rädel-Pokal und mit der „Goldenen Gans“, die erst eingefangen werden musste und sich heftig flatternd gegen die Überreichung wehrte. 2. Platz – eine Ente – ging an Claudia Kaden und der 3. Preis – ein Kanarienvogel – an Ines Hub. Und danach endlich wiedermal ein Kampf um die „Tote Hose“ – mit Brotkauen und Biertrinken nach Zeit. Mit dem Riesaer FS-Lehrer Volker Schöne als „Gewinner“. Dass er die letzte „Tote Hose“ sein würde, konnte damals noch keiner ahnen.

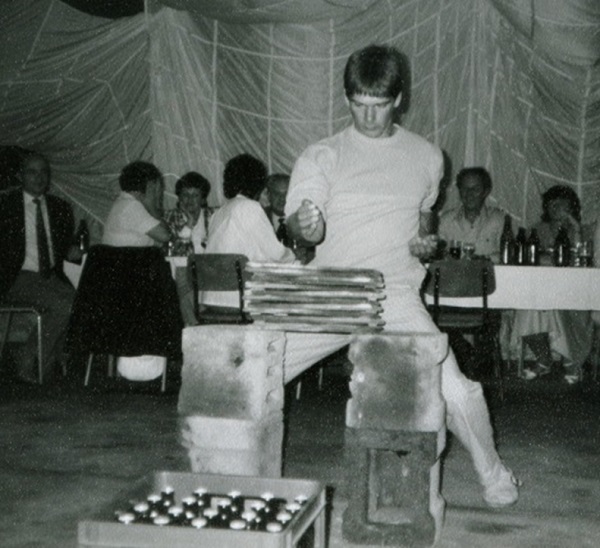

Bild 81 – Brotkauen nach Zeit – ein qualvolle Wettkampfdisziplin.

Bild 82 – Im Biertrinken nach Zeit ist FS-Lehrer Cherry Wolf kaum zu schlagen.

Bild 83 – Die letzte „Tote Hose“ Volker Schöne.

(Bildquellen: unbekannt)

FS-Lehrer Steffen Münch wollte japanische Kampfkunst demonstrieren. Es ging um einen Kasten Bier, wenn er 10 Dachziegel mit der Handkante zerschlägt. Aber woher die Dachziegel hernehmen? Also einige Laufbahnbewerber losgeschickt mit einer Fallschirmtasche und dem Auftrag, Dachziegel zu organisieren. „Aber nicht erwischen lassen?“ Sie kamen mit mehr als zehn zurück. Wahrscheinlich haben sie in der nahen Kleigartenkolonie eine Laube abgedeckt. Spannende Stille in der Halle. Mentale Vorbereitung durch Steffen, dann eine markerschütternder Aufschrei, ein Schlag mit der rechten Handkante und die 10 Dachziegel waren durch.

Bild 84 / 85 – FS-Lehrer Steffen Münch gewinnt 1 Kasten Bier

(Bildquellen: unbekannt)

Das wollte unser langjähriger An-Pilot Bernd Fiedler auch probieren. Es wurden die letzten 4 Dachziegel aufgelegt. Steffen wies Bernd Fiedler in die Technik der Karate-Kunst ein. Wieder atemlose Stille, ein Hieb, ein Aufschrei. Die Dachziegel waren noch ganz und Bernd rieb sich sein schmerzendes Handgelenk. Und anschließend Disko und Bier und Wein und am offenen Grill gebratene Würste und Steaks. Der Gastgeber – das Kunstseidenwerk – hatte sich nicht lumpen lassen. Wie gesagt – Bombenstimmung bis in die tiefe Nacht.

Die Betriebsleitung mit Werkdirektor, Parteisekretär, BGL-, FDJ- und GST-Vorsitzenden, einige mit Gattin saßen mit dem Leiter für Fliegerische Ausbildung beim BV, Heinz Winter und dem Flugplatz-Leiter Gerd Rosso am Ehrentisch. Ich erhielt wohl den Auftrag, mich etwas um die Gäste zu kümmern und unterhielt mich mit dem Werkleiter. Eine Sektion Fallschirmsport gab es in der Kunstseide nicht mehr. Gert Schuster und die Gebrüder Schenk hatten mit dem Fallschirmsport aufgehört. Rudi Schenk arbeitet wohl noch als Bereichsleiter in der Kunstseide. Der Werkleiter äußerte sich sehr überrascht und hoch erfreut über unsere Gemeinschaft, über unsere Begeisterung für den Fallschirmsport, unsere Kameradschaft. So was habe er schon lange nicht mehr in seinem Betrieb erlebt. Dort gäbe es viel Desinteresse, abschotten, einigeln – vieles ginge den Bach runter. Seine Bemerkungen haben mich damals erstaunt, aber er war wohl näher an der Basis und ahnte wohl, was die ganze DDR erwartete.

Ab Mitte der 80er Jahre änderte sich bereits einiges.

Die Zentralisierung wurde gelockert. Vorgaben für die Bezirke gab es immer noch: 1986 waren 2.800 Sprünge geplant, 3.700 Sprünge hatte unser Bezirk erreicht. 1987 sollten wir 160 Mitglieder im Fallschirmsport halten. Dafür waren 3.000 Sprünge geplant. Für 30 FS-Lehrer waren 30 Sprünge/Jahr vorgesehen (ich habe 1987 44 Sprünge gemacht). Die Laufbahnbewerber sollten nur mit den 12 Sprünge zur Armee gehen und für die restlichen Springer blieben nur 15 Sprünge/Jahr übrig. Per 12.08.1988 gab es im Bezirk Dresden 30 bestätigte FS-Lehrer, 18 Fallschirmspringer und 61 Sprungschüler. Ab 1989 sollten wir nicht mehr in der Laufbahn Fallschirmjäger ausbilden, sondern Bewerber UAZ (= Unteroffizier auf Zeit) für den Fallschirmdienst der Luftstreitkräfte.

1989 konnten wir sogar in Pirna wieder zwei Wochenlehrgänge und einen Wochenendlehrgang durchführen. Insgesamt habe ich dadurch in Pirna 43 wunderschöne Sprünge machen können.

4.9. 30 Jahre FS-Lehrer – Der Dank des Vaterlandes ist gewiss

Während einige, die mit mir 1960 im Fallschirmsport angefangen haben, eine leistungssportliche Laufbahn eingeschlagen hatten, plagten mich keine derartigen Ambitionen. Ich war ich bis zum Schluss mit meiner Rolle als FS-Lehrer zufrieden. Inzwischen war ich ja auch zu alt – eben „Väterchen“ oder „Sprungopa“.

Meine Tätigkeit als Fallschirmsprunglehrer wurde auf der jeweiligen Arbeitsstelle als wichtige gesellschaftliche Tätigkeit anerkannt. Sie ersparte mir aber auch als Genosse einen etwaigen Dienst in der Kampfgruppe. Auch innerhalb der GST fand sie gebührende Beachtung:

– Sept. 1969 Geldprämie 100 M vom BV,

– 07.10.1969 Ernst-Schneller-Medaille in Bronze,

– 07.08.1973 Ernst-Schneller-Medaille in Silber,

– 01.03.1976 Medaille „Hervorragender Ausbilder der GST“ in Silber,

– 07.10.1979 Ernst-Schneller-Medaille in Gold,

– 07.10.1084 Medaille „Hervorragender Ausbilder der GST“ in Gold,

– 07.11.1984 „Ehrenurkunde für 30 Jahre aktive ehrenamtliche Arbeit in der GST“,

– 11.11.1986 Urkunde „Bester des Lehrgang“ an der Fallschirmsprungschule der GST

Bild 86 – Die Ernst-Schneller-Medaille und die Medaille „Hervorragender Ausbilder der GST“.

(Bildquellen: Heinz Großer)