Die Fallschirmsprungtürme in der DDR

1. Fallschirmsprungturm Typ 1

Im Jahre 1953/54 wurden auf Initiative der Mitglieder der Gesellschaft für Sport und Technik unter Mithilfe der Werktätigen Fallschirmsprungtürme in Karl-Marx-Stadt und Berlin gebaut. An ihnen eigneten sich die Mitglieder der Lehrgruppen für Fallschirmsport nach gründlicher Bodenausbildung die Fähigkeiten für den Sprung aus dem Luftfahrzeug an.

Der Fallschirmsprungturm Typ 1 war eine Rundholzkonstruktion mit dreieckiger Grundfläche und einem starren Ausleger. Die gesamte Höhe des Turmes betrug 35 m. Das Absprungpodest befand sich in 28 m Höhe. Im Innern des Turmes führte ein bis zu 10 m Höhe freistehendes Treppengerüst bis zum Podest. Vom Podest aus gelangte man dann über Leitern zur Absprungkabine. Der Ausleger des Turmes war eine Eisenkonstruktion. In 5 und 10 m Höhe des Turmes befanden sich kleine Absprungpodeste, um Sprünge ins Sprungtuch durchführen zu können. Der Turm wurde so aufgebaut, dass sich die Seite, an der der Ausleger zur Aufnahme des Fallschirmes befestigt war, und die senkrecht abfiel, in der jeweiligen örtlichen Hauptwindrichtung befand, damit der Fallschirm beim Sinken möglichst immer durch den Wind vom Turm weggedrückt wurde.

Fertigmachen des Turmes zum Sprungbetrieb

Mit Hilfe der in der Kabine des Turmes befindlichen Handwinde wurde über eine Seilrolle das Gegengewicht nach oben gehievt. Das Gegengewicht lief in einer Kastenführung vom Turmfuß bis zur Turmspitze. Das 7 mm starke Sprungseil lief über 2 Seilrollen, von denen die eine sich am Ausleger über der Gegengewichtsführung, die andere am äußersten Ende des Auslegers befand. Damit es unbehindert ablaufen konnte, befand sich über dem Karabiner, in den später der Fallschirm eingeklinkt wurde, eine Stahlkugel von 80 mm Durchmesser. Nachdem das Sprungseil nach unten abgelaufen war, wurde der am Boden durch den eingebundenen Ring ausgesteifte Übungsfallschirm mittels Karabiner und Herzkausche eingeklinkt, anschließend das Hubseil vom Gegengewicht gelöst und in der Absprungkabine verankert. Die Handwinde war damit außer Betrieb gesetzt. Durch das freiwerdende Gegengewicht wurde der Schirm einschließlich Gurtzeug und Ring selbständig nach oben geholt. Das Gegengewicht war gleich dem Gewicht des Schirmes + Ringes + Gurtzeuges = etwa 50 kg. Zur Überwindung der Reibung in den Umlenkrollen wurde es auf etwa 60 kg erhöht.

Sprungbetrieb

Die übenden Kameraden passierten den Fuß des Sprungturmes, wurden dort im Hauptsprungbuch registriert und dem auf dem Absprungpodest befindlichen Ausbilder durch das eingebaute Sprachrohr angekündigt. Dann bestieg der Sportler den Turm und meldete sich beim Ausbilder. Mittels eines Hilfsseiles wurde der Schirm zum Podest geholt und die Traggurte am Gurtzeug eingeklinkt. Auf das Kommando: „Sprung!“ sprang der Kamerad vom Turm. Nach wenigen Metern Sinken blähte sich die Kappe des Übungsfallschirmes auf, und der Springer schwebte ruhig und sicher zur Erde. Der abwärtsschwebende Schirm zog mittels des Sprungseiles das Gegengewicht nach oben. Nachdem der Fallschirmsportler gelandet war, löste er sich durch die Schnellverschlüsse vom Gurtzeug. Durch das heruntergleitende Gegengewicht wurde der Schirm sofort wieder selbsttätig nach oben gezogen.

Abrüsten nach dem Sprungbetrieb

Nach dem letzten Sprung wurde der Schirm am Boden festgehalten, das Hubseil der Winde am Gegengewicht eingeklinkt und anschließend der Schirm vom Sprungseil gelöst. Durch Betätigung der Handwinde wurde das Gegengewicht in die Ruhestellung abgelassen, dadurch brachte man das mit Stahlkugel und Karabiner versehene Ende des Sprungseiles nach oben und somit war der Turm außer Betrieb gesetzt. (1)

Sprungturm Typ 1 in Karl-Marx-Stadt (1954 – 19??) im Küchwald

Sprungturm Typ 1 in Berlin-Karlshorst (195? – 19??) auf der Trabrennbahn

Bild 1 – Absprung vom ersten Turm der DDR in Karl-Marx-Stadt.

Bild 2 & 3 – GST-Sportler kurz vor der Landung. Im linken Bild ist die Führung des Gegengewichtes gut zu erkennen.

Bild 4 – Ein Fallschirmsportler aus den Anfangsjahren (1953) mit angelegtem Gurtzeug, welches noch aus dem 2. Weltkrieg stammte (RZ-20).

(Bildquellen: Bild 1 Neue Berliner Illustrierte 22´1954, Bild 2 Fliegerrevue 2´1986, Bild 3 GST-Taschenkalender 1955, Bild 4 Joachim Weber)

2. Der Einheitssprungturm Polens

Es war so weit, in Dresden, Bitterfeld, Leipzig, Köthen, Aue, Magdeburg und Frankfurt griffen die Fallschirmspringer zu Hacke und Spaten, um die Fundamentgruben für die neuen Fallschirmsprungtürme auszuheben. Am Friedrichshain in Berlin, im Max-Reimann-Stadion in Cottbus, am Dynamo-Stadion in Zwickau und in Gera an der Radrennbahn hatten junge Kumpel, Maschinenarbeiter und Studenten kräftig in die Hände gespuckt und die rund 80 m³ Erdaushub bewältigt. Die Fundamente, 25 m³ Eisenbeton, standen bald schon zur Aufnahme der 28 m hohen Eisenkonstruktion bereit. Am 1. Mai 1956 sollten dann dort die ersten Springer am Fallschirm zur Erde schweben. Aber nicht nur für die Mitglieder der Ausbildungsgruppen für Fallschirmsport wurde die 20 m hohe Absprungplattform freigegeben, sondern für jung und alt. Fritzchen, der Junge Pionier, und Orje, der Brigadier von der Stalinallee, konnten hier ihren Mut an der Seidenkuppel beweisen.

In Dresden sollte man zur 750-Jahr-Feier im Juni des Jahres viele „mutige“ Dresdner von dem Turm in der Nähe des Hygiene-Museums springen sehen. Zum II. Deutschen Turn- und Sportfest im August in Leipzig wanderten die Sportler aus ganz Deutschland zum Sprungturm im Klara- Zetkin-Park und die Sportler von Hannover konnten neben den Sportlern der SV Dynamo, Vorwärts, Einheit usw. ihren Mut beweisen. Eine Wahldisziplin des Mehrkampfleistungsabzeichens konnte am Fallschirmsprungturm erfüllt werden: 3 Sprünge vom Turm und die erfüllte Wahldisziplin für das Mehrkampfleistungsabzeichen in Silber war in der Tasche. So sollten dann die neuen, durch die finanzielle Hilfe der volkseigenen Betriebe und Institutionen gebauten Fallschirmsprungtürme viele junge gesunde Menschen über den ersten gewagten Sprung für die Fallschirmsprungausbildung begeistert werden. Die Unterlagen für die Turmkonstruktion wurden in großzügiger Hilfe vom Hauptvorstand der Liga der Soldatenfreunde Volkspolens (Liga Przyjaciół Żołnierza, später dann LOK – Liga Obrony Kraju, also Liga für Landesverteidigung) zur Verfügung gestellt. Die Fallschirmspringer der GST waren für diese brüderliche Hilfe den polnischen Kameraden sehr dankbar.

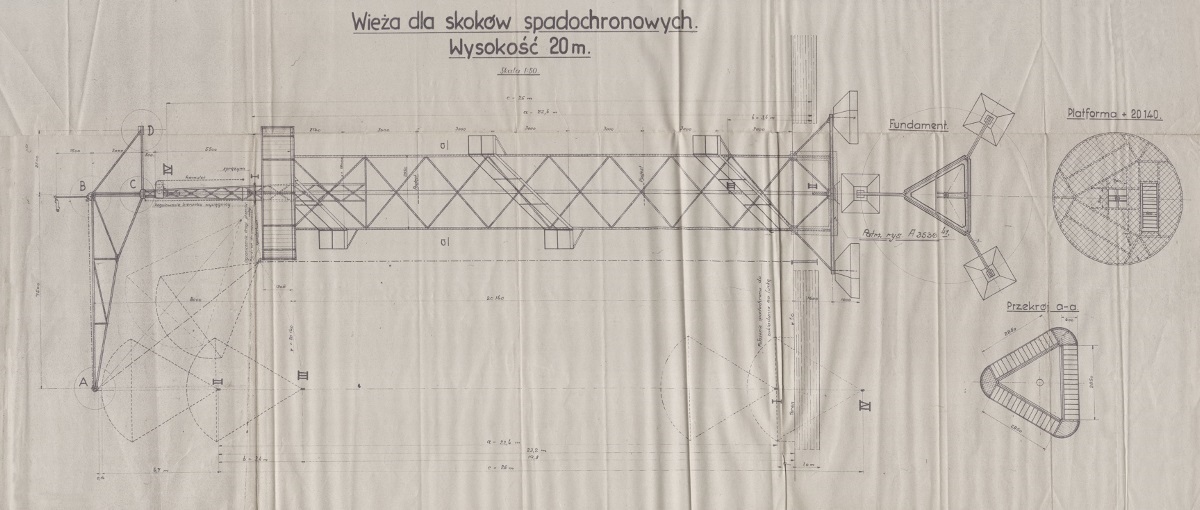

Bild 5 – Konstruktionsunterlagen aus Polen von der Liga Przyjaciół Żołnierza.

(Bildquelle: unbekannt)

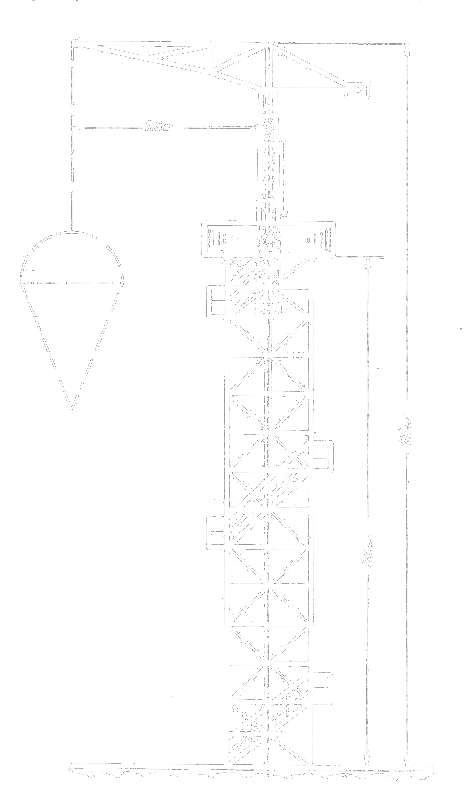

Der 28 m hohe Turm war eine Winkeleisenkonstruktion mit einer dreieckigen Grundfläche und wog ohne Fundament etwa 14 Tonnen.

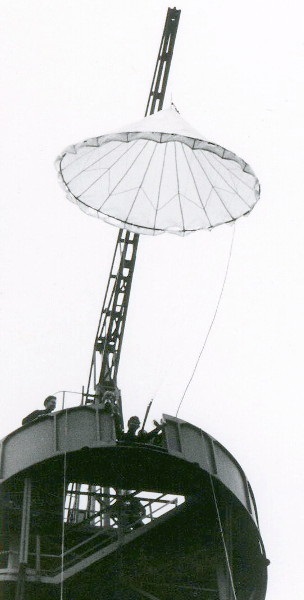

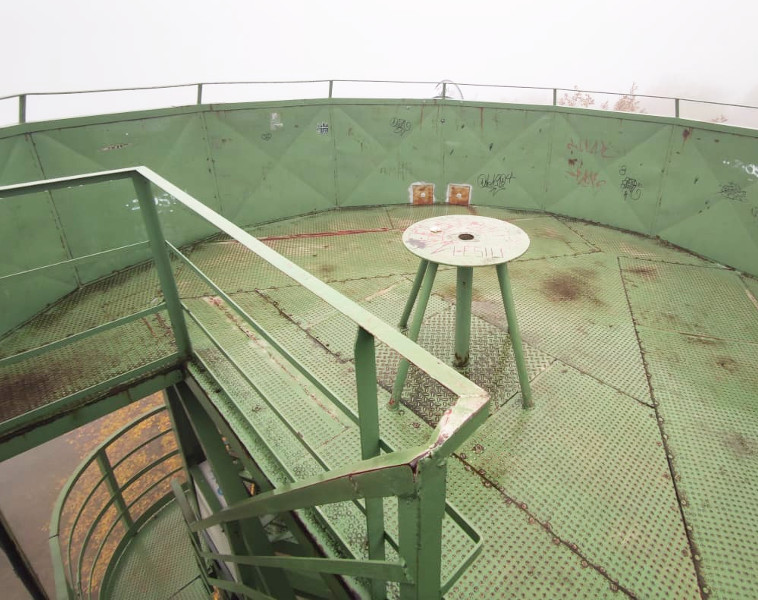

In 20 m Höhe befand sich das Absprungbrett mit einem Durchmesser von 5 m. Um das Absprungbrett war ein auf Rollen gelagertes Geländer mit einer Absprungöffnung angeordnet, so dass nach allen Richtungen gesprungen werden konnte. Die beiden Sprungtürme in Halle und Erfurt hatten 4 Absprungöffnungen im starren Geländer des Absprungpodestes. Zum Absprungpodest führte eine Treppe mit 6 Zwischenpodesten. 7,5 m über dem Podest befand sich der um 360° drehbare und 7,5 m ausladende Ausleger; er war auf einen Zapfen gelagert. Im Innern des Turmes war eine pneumatische Bremsvorrichtung. Sie bestand aus einem 26 m langen abgedichteten Rohr, in dem ein Kolben von 25 kg lief, an dem das Sprungseil von 8 mm Durchmesser befestigt wurde. Befand sich der am anderen Ende befestigte Fallschirm mit 4 m Durchmesser in seiner höchsten Stellung, so war der Kolben im tiefsten Punkt des Rohres. Wurde der Fallschirm nun durch das Gewicht des Springers nach unten gezogen, zog er über das Sprungseil den Kolben nach oben. War das Rohr vollkommen abgeschlossen, wurde durch den nach oben gleitenden Kolben die im Rohr befindliche Luftsäule verdichtet, bis sich die auf den Kolben wirkende Last des Springers mit der Kraft der verdichteten Luft die Waage hielt. In diesem Moment kam es zum Stillstand. Durch Anbringen eines Ablassventils im oberen Teil des Rohres, aus dem bestimmte Luftmengen abfließen konnte, ließ sich der Zeitpunkt des Stillstandes bzw. die Bremswirkung einstellen. Die Pneumatik ermöglichte es, die Fallgeschwindigkeit des Springers in Verbindung mit der Widerstandsfläche des Fallschirmes einzustellen, ja sogar während des Schwebens, zur Ausführung bestimmter Übungen, zu regulieren. Bei vollkommen geöffnetem Ablassventil wurde eine Höchstfallgeschwindigkeit von 5 m/sek erreicht. Wurde am Boden die Last des Springers vom Fallschirm gelöst, drückte die verdichtete Luft, unterstützt durch die Last des Kolbens, diesen nach unten und zog den Fallschirm wieder in seine höchste Lage.

Diese kurze Beschreibung des Turmes und der Arbeitsweise der Pneumatik lässt erkennen, dass trotz der geringen Höhe längere Fallzeiten zur Durchführung der Übungssystematik erreicht werden konnten, als am 53 m hohen Sprungturm in Halle, der nur eine einfache Gewichtsführung besaß. Traten am Turm in Halle als den Fall bremsende Faktoren die Widerstandsfläche des Schirmes und das Gegengewicht in Erscheinung, so war es an dem Turm polnischer Konstruktion die Widerstandsfläche des Schirmes, das Gewicht des Kolbens und als regulierender Faktor die Luftverdichtung. (2)

Bild 6 – Grafik des Einheitssprungturms.

Bild 7 – Der Einheitssprungturms vermutlich in Zwickau.

Bild 8 – Landung einer GST-Sportlerin in Cottbus.

Video 1 – Öffentlichkeitsarbeit der Gesellschaft für Sport und Technik in Zwickau.

(Bildquellen: Bild 6 Flügel der Heimat 4´1956, Bild 7 Helga Löblich, Bild 8 Flugplatzmuseum Cottbus, Video 1 Ausschnitt aus der DEFA-Produktion „Im freien Fall“)

Technische Daten

Der Fallschirmsprungturm wurde vom VEB Stahlbau Brandenburg nach einem polnischen Muster konstruiert, deren Konstruktionsunterlagen die Liga der Soldatenfreunde Volkspolens zur Verfügung gestellt haben.

Absprunghöhe: 20 Meter

Gesamthöhe: 28 Meter

Plattformdurchmesser: 5 Meter

Länge des Auslegers: 7,5 Meter

Anzahl der Treppenpodeste: 6 Stück

Sprungseil: 7,7 mm 3.500 kg Festigkeit

Fallschirm: TSG II

Spreizringdurchmesser: 3,6 Meter

Höchstzulässiges Sprunggewicht: 100 kg

Höchstzulässige Fallgeschwindigkeit: 5 m/s

Geringste Fallgeschwindigkeit bei 100 kg Belastung: 2 m/s

Höchstzulässige Windgeschwindigkeit im Betrieb: 7 m/s

Gesamtgewicht des Turmes: ca.13 Tonnen

Belastung und Besetzung des Turmes

Auf der Absprungplattform befanden sich ein Fallschirmsprunginstrukteur für die Bedienung der Pneumatik sowie zwei Absetzer.

Am Turmfuß waren ein Fallschirmsprunginstrukteur als Leitender des gesamten Sprungbetriebs und zwei Helfer anwesend.

Während des Sprungbetriebes durften sich auf der Plattform außer den verantwortlichen Kameraden nur zwei Springer aufhalten. Die einzelnen Treppen oder das entsprechende Podest durften nur mit einem Springer besetzt sein oder begangen werden.

Außerhalb des Sprungbetriebes, bei Einweisungen oder Besichtigungen usw. konnte die Plattform mit 12 Personen verteilt, betreten werden. Die einzelnen Treppen oder das entsprechende Podest durften nur mit einer Person besetzt oder begangen werden. Bei Windgeschwindigkeiten über 10 m/s war es erlaubt, die Plattform mit maximal drei Kameraden zu belasten.

Arbeitsweise des Turmes

Der Einheitssprungturm arbeitete auf dem Prinzip des Lastenausgleiches. Die durch den Absprung und das Gewicht des Springers entstehende und nach unten wirkende Kraft wurde durch die Widerstandsfläche des Fallschirmes, das Gewicht des Kolbens und die Luftverdichtung in der pneumatischen Anlage zum großen Teil aufgehoben. Fallschirm und Kolben hatten ständig eine gleichbleibende Kraft. Die Luftverdichtung war regulierbar entsprechend der Last des Springers und erlaubte eine Bestimmung der Sinkgeschwindigkeit im Bereich von 2 – 5 m/s. Die Last des Springers zog über die Fangleinen, die Fallschirmkappe und das 7,7 mm starke Sprungseil den Kolben der Pneumatik nach oben und verdichtete die darüber liegende Luftsäule bis zur Bremswirkung. Durch das eingebaute Zwischen- und Regulierventil konnte die Bremswirkung verändert werden. Am Boden der Pneumatik befand sich ein Ausgleichtopf mit einen Druck-und Saugventil. Beim nach oben laufen des Kolbens verhinderte das Saugventil die Bildung eines Vakuums, unter den Zwischenventil liegende Teil der Anlage. Beim Ablaufen des Kolbens nach unten strömte durch das Druckventil die unter den Kolben stehende Luftsäule ab. Der, nach dem Sprung, nach oben laufende Schirm wurde von einem von der Plattform nach dem Erdanker, laufenden Führungsseil gefesselt und war so von der Plattform leicht zu erreichen. Der Schirm war ständig durch einem Spreizring von 3600 mm Durchmesser geöffnet und mit der Scheitelkausche durch einen Schäkel am Sprungseil befestigt. Das Führungsseil diente weiterhin zum Drehen der Absprungöffnung in die gewünschte Sprungrichtung. Hierzu wurde es am Erdanker ausgeklinkt und zwei Kameraden zogen am Führungsseil die Absprungöffnung in die gewünschte Lage. Das Führungsseil wurde dann in dem der Absprungöffnung am nächsten liegenden Erdanker eingeklinkt. In der Landefläche waren hierfür neun Erdanker eingelassen. Der Ausleger ist mit Hilfe des Sprungseiles in die gewünschte Stellung gebracht worden. Während des Sprungbetriebes war der Ausleger zu arretieren. Bei Nichtbenutzung des Turmes musste die Arretierung ungelöst sein.

Sprungbetrieb

Der zum Sprung vorgesehene Kamerad meldete sich am Boden mit umgelegtem Gurtzeug beim Instrukteur ab und erhielt den Sprungauftrag. Der Instrukteur nahm die Einstellung der Pneumatik vor, entsprechend dem Sprungauftrag und des Gewichtes des Springers. Der Kamerad trat an die noch geschlossene Absprungöffnung. Die beiden Absetzer zogen die beiden Fangleinenbündel des Schirmes zur Plattform und stellten die Verbindung mit dem Springer her. Der Springer war verpflichtet, die Befestigung selbst zu prüfen. Er meldete dann laut und deutlich „FERTIG“, die Absetzer öffneten die Absprungtür, der Instrukteur gab das Kommando „Sprung“.

Nach der Landung löste sich der Springer vom Schirm und klinkte die Fangleinenbunde am Führungsseil ein. Anschließend meldete er sich beim, den Sprungbetrieb leitenden, Instrukteur zurück.

Impressionen vom ersten Sprung der Fallschirmsportlerin W. Großer in Dresden

Bild 9 – Anlegen des Gurtzeuges (hier das Gurtzeug vom Rettungsschirm der Segelflieger S-27).

Bild 10 & 11 – Frau Großer kurz vor dem Absprung. Gut zu sehen sind die beiden Absetzer links und rechts der Tür sowie der Instrukteur an der Pneumatik.

Entgegen der Anweisung befindet sich eine weitere Person auf der Absprungplattform.

Bild 12 – Nach der Landung unterstützen andere Kameradinnen und Kameraden beim Ausklinken der Fangleinenbunde.

(Bildquellen: Bild 9 – 12 Heinz Großer)

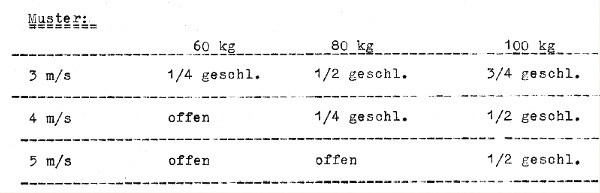

Einstellung der Pneumatik

Erste Einstellung:

Vor den Abwurf von Lasten musste die Pneumatik auf Gängigkeit überprüfen werden. Mit Hilfe des Sprungseiles war der Kolben nach Einfüllung von Glyzerin (Glyzerinstand Unterkante Ausgleichtopf) mehrmals nach oben zu ziehen, der Ausgleichtopf auf Funktion zu prüfen, Feder am Druckventil handfest zu ziehen und durch Kontermutter zu sichern. Das Zwischenventil musste auf „¾ geschlossen“ eingestellt werden und das Regulierventil auf „offen“. Jetzt erfolgte der Abwurf von 5 Lasten zu je 100 kg. Bei jedem Abwurf wurde des Regulierventil um ¼ zu verstellt bis es voll geschlossen war. Diese Abwürfe mussten in der gleichen Reihenfolge mit 60 kg und 80 kg wiederholt werden. Von den Abwurfserien war eine Tabelle von folgendem Muster aufzustellen und im Kontrollbuch festzuhalten.

Am Regulierventil musste eine Tabelle mit Angabe der Ventileinstellung bei 100 kg und bei 60 kg und den Fallgeschwindigkeiten von 3 m/s, 4 m/s und 5 m/s angebracht werden.

Die Ventileinstellungen waren mit Last zu erproben.

Einstellung während des Sprungbetriebes:

Die Einstellung während des Sprungbetriebes hatte vom Instrukteur nach der Tabelle zu erfolgen. Traten bei den festgelegten Daten Schwankungen von über 1 m/s auf, waren die Manschetten des Kolbens zu kontrollieren und im Bedarfsfall auszuwechseln. Während des Sprunges durften nur Regulierungen auf „Bremsen“ vorgenommen werden. (3)

Einheitsturm in Berlin-Friedrichshain (19?? – 19??) im Volkspark

Einheitsturm in Bitterfeld (1959 – 1965) auf der Binnengärtenwiese (Platz der Jugend, heute Robert-Schumann-Platz):

Am 13.11.1957 erteilte der Rat des Kreises Bitterfeld, Bezirk Halle, die Baugenehmigung für den Fallschirmsprungturm. Im März 1959 erfolgte die Gebrauchsabnahme, die zu keinen Beanstandungen geführt hat. Der dazugehörige Gebrauchsabnahmeschein wurde jedoch erst am 22.6.1959 vom Rat des Kreises Bitterfeld ausgestellt. (Quelle Stadtarchiv Bitterfeld-Wolfen, HSTAB 2948)

Einheitsturm in Aue (19?? – 19??)

Einheitsturm in Cottbus (01.09.1956 – 19??) am Max-Reimann-Stadion

Einheitsturm in Dresden (19?? – 19??) auf der späteren Cockerwiese (beim Hygiene-Museum)

Einheitsturm in Frankfurt/Oder (19?? – 19??)

Einheitsturm in Gera (19?? – 19??) an der Radrennbahn

Einheitsturm in Görlitz (19?? – 1969) beim Volksbad:

Abgebaut und als Aussichtsplattform auf dem Hochstein wieder aufgestellt und auch heute noch dort vorhanden. (Quelle ???)

Einheitsturm in Karl-Marx-Stadt (19?? – 19??)

Einheitsturm in Köthen (19?? – 19??)

Einheitsturm in Leipzig (19?? – 19??) im Clara-Zetkin-Park

Einheitsturm in Magdeburg (19?? – 19??) im Stadtpark Rotehorn (wo später die Hyparschale gebaut wurde)

Einheitsturm in Zwickau (19?? – 19??) beim Dynamo-Stadion.

(Bildquelle: Jürgen Krause )

3. Der 72 m – Turm in Halle (1955-1967)

Die Fallschirmspringer erhielten auf der Peißnitz (zwischen Gut Gimritz und dem ehemaligen Pionierhaus) am 1.5.1955 einen 72 m hohen Sprungturm zu Übungszwecken und zur Vorbereitung des Absprungs aus dem Flugzeug.

Viele Sportler und Fluglehrer erhielten in der Folgezeit auf dem Sprungturm ihre Ausbildung, er stellte jedoch für den Segelflug eine Gefahrenquelle dar. Bis zu seinem Abbau 1967 absolvierten Sportler und Gäste ca. 44000 Sprünge. (4)

Im damals neuen Fallschirmsportzentrum Halle ging im ersten Quartal 1955 der Bau ihres Fallschirmsprungturmes seinem Ende entgegen. Die Absprungplattform befand sich 52 m über dem Nullpunkt (Erdboden). Der Sprung konnte in allen Lagen erfolgen, ebenso in allen Windrichtungen, da der Ausleger in die jeweilige Windrichtung gedreht werden konnte. Die in dem Turm eingebauten Treppen waren dazu da, um die Sportler durch das Hochsteigen an die höheren Lagen zu gewöhnen. Nach jeder Treppe war ein Ruhepodest eingebaut, so dass auch die Sportler, die noch keine gute Atemgymnastik hatten, sich allmählich ans richtige Atmen gewöhnen konnten. Im normalen Sprungbetrieb mit bereits ausgebildeten Fallschirmsportlern wurde ein elektrischer Personenaufzug benutzt.

An diesem vollautomatischen Sprungturm war vorgesehen, nicht nur mit Führung am Seil und Gegengewicht zu springen, sondern nach einem bestimmten Ausbildungsstand sollten auch gute Sportler das Freispringen an diesem Turm durchführen können. An den bereits stehenden Sprungtürmen sprangen die Kameraden mit einem Übungsschirm. Diese Türme hatten aber nur eine Absprunghöhe von 20 m. Der neue vollautomatische Turm war mehr als doppelt so hoch und deshalb wurde mit einem anderen Schirm gesprungen. In den Printmedien der damaligen Zeit wurde kommuniziert, dass der Sportler dabei sich selbst durch Handabzug vom Aufhaltering lösen und dann frei zu Erde schweben konnte. (5) Die Realität sah aber nur „gefesselte Sprünge“ in Halle vor.

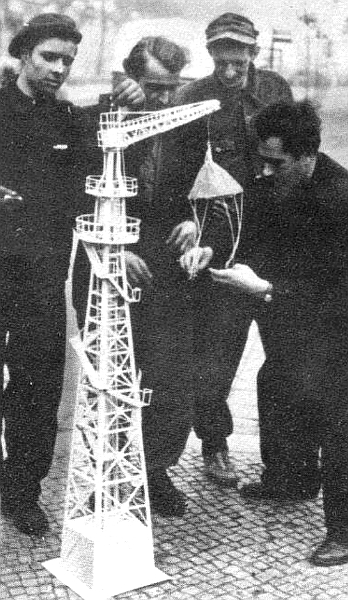

Bild 13 & 14 – Der Hallenser Sprungturm aus Modell und im Original.

Bild 15 – Der gefesselte Schirm mit Spreizring wurde ebenfalls schon am Sprungturm vom Typ I verwendet.

Video 2 – Ausbildung einer Fallschirmsprunggruppe am 52m-Turm in Halle.

(Bildquellen: Bild 13 Fliegerrevue 2´1986, Bild 14 unbekannt, Bild 15 „Unsere schöne Heimat – Sport und Sportstätten“, Sachsenverlag 1959, Video 2 „Der Augenzeuge“ 24´1955 )

4. Das Ende der Fallschirmsprungtürme

Anfang der sechziger Jahre wurden die Sprungtürme durch die GST stark in Frage gestellt. Nachdem der Fallschirmsport fast gänzlich auf Flugzeugen durchgeführt wurde, ging die Kosten-Nutzen-Rechnungen der Türme immer mehr ins Negative. Es entwickelte sich in der DDR eine Tendenz der Auflösung von Fallschirmsprunggruppen, wenn diese keine regionale Anbindung zu Motorfliegerklubs hatten, auch wenn ein Fallschirmsprungturm in der Nähe vorhanden war. Damit war die Auslastung der Türme einfach nicht mehr gegeben. Fehlende Akzeptanz führte weiterhin zu mangelhafter Wartung oder in einigen Fällen zu kompletter Sperrung dieser ehemaligen Ausbildungsobjekte. Einer der Gründe, weshalb nicht weiter auf den Türmen geschult wurde, war die geänderte Absprungtechnik zu der aus Luftfahrzeugen. Durch hohe Wiederholungszahlen versuchte man den Sprungschülern eine Automatisierung der Abläufe anzutrainieren. Ein Training am Turm unterbrach jedoch diese Automatisierung durch eine dort völlig andere Technik. Nutzen sah man lediglich in der „Schulung persönlichen Mutes“ sowie der Massenarbeit.

In dem bereits erwähnten Zeitraum waren fast alle der 15 Sprungtürme in den Bezirken der DDR defekt und ständig reparaturbedürftig, jedoch fand man keinen Betrieb, der diese Instandsetzung durchführen konnte. Alle zwei Jahre mussten die Türme außerdem mit einem neuen Anstrich versehen werden. Allein diese Maßnahme kostete 4500 Mark pro Turm.

Neue Argumente gegen den weiteren Betrieb dieser Ausbildungsmittel gab es dann ab dem 30.04.1964, als das Ministerium für Verkehrswesen die Zuständigkeit an die GST abgetreten hat, die nun die Sprungturmhalterschaft übernahm. Ursache dieser Maßnahme war die neue Einstufung der Fallschirmsprungtürme, welche nun nicht mehr Luftgeräte bzw. Flugfahrzeuge, sondern lediglich Bodenübungsgeräte waren. Damit gab der Staat auch seine Aufsichtspflicht ab, welche von der „Hauptabteilung Zivile Luftfahrt“ ausgeübt wurde. Diese Aufgabe wollte aber die Gesellschaft für Sport und Technik nicht übernehmen. Zwei Jahre später, am 10.06.1966, beschloss das Sekretariat der GST den Anträgen der Bezirke zu folgen und sämtliche Türme zurückzubauen. Alle noch brauchbaren Teile sollten durch die Abteilung Bauwesen für andere Bauzwecke in der GST Verwendung finden und der Rest verschrottet werden. Die Demontage der Türme sollte nach Absprachen mit dem Ministerium für nationale Verteidigung durch Pioniereinheiten der NVA vorgenommen werden. Eine Beauftragung von staatlichen Firmen für diese Arbeiten versuchte man nur vorzunehmen, wenn es anders nicht möglich war. Der eigenständige Rückbau wurde jedenfalls ausdrücklich verboten. Begonnen wurde mit dem Rückbau in Frankfurt/Oder und Halle, die Kosten pro Demontage beliefen sich auf 5000 Mark. (6)

Heute ist von der Ära der Sprungtürme auf dem Gebiet der damaligen DDR nichts mehr zu sehen. Mit der Sanierung des Kosmonautenzentrums im Küchwald von Chemnitz 1988 verschwand der Rest des Sprungturms vom Typ I. Die letzte Erinnerung zum Anfassen findet man heute noch in der östlichen Oberlausitz bei Königshain. Auf dem Hochstein steht der einzig verbliebene Einheitssprungturm der GST in seiner „neuen“ Bestimmung als Aussichtsplattform in den Königshainer Bergen.

Bild 16 – Teile des ersten Sprungturms in Karl-Marx-Stadt wurden als „Rampe“ für die Rakete im dortigen Kosmonautenzentrum verwendet und dann 1988 abgerissen.

Bild 17 / 18 / 19 – Der letzte Sprungturm aus der ehemaligen DDR befindet sich heute auf dem Hochstein in seiner Bestimmung als Aussichtsplattform.

(Bildquellen: Bild 16 DDR-Postkarte, Bild 17 / 18 / 19 Remo Brandt)

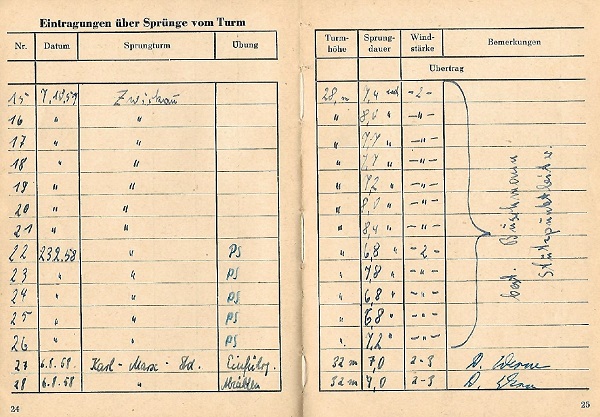

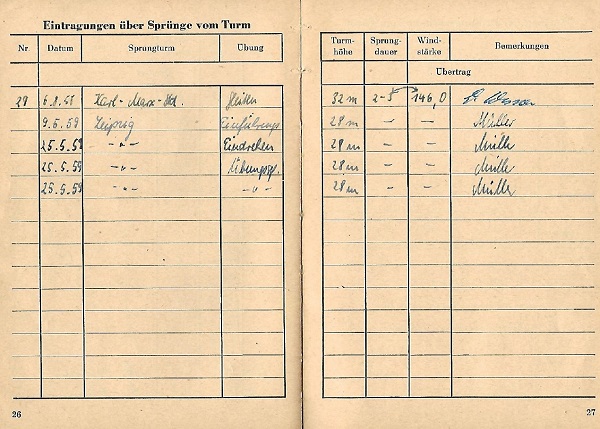

5. Sprungbucheinträge

Bild 20 & 21 – Auszug aus dem Sprungbuch von Helga Löblich (geb. Müller) über Turmsprünge vom Typ I-Turm in Karl-Marx-Stadt und Einheitssprungtürme in Zwickau und Leipzig.

(Bildquellen: Helga Löblich)

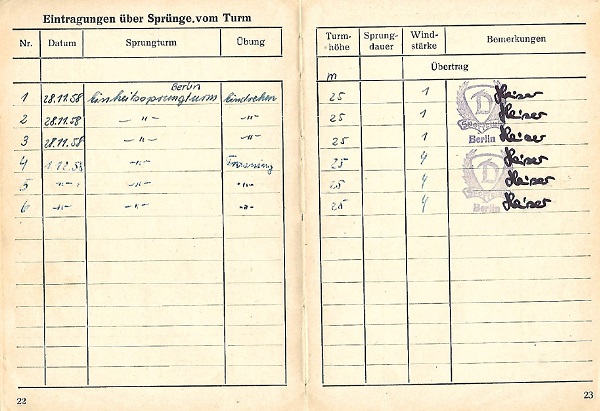

Bild 22 – Auszug aus dem Sprungbuch von Günter Gerhardt über Turmsprünge vom Einheitssprungturm in Berlin.

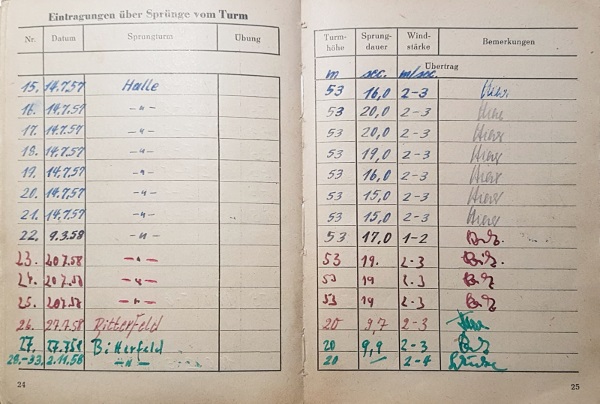

Bild 23 – Auszug aus dem Sprungbuch von Dieter Dastig über Turmsprünge vom Sprungturm in Halle und Einheitssprungturm in Bitterfeld.

(Bildquellen: Bild 22 Günter Gerhardt, Bild 23 Dieter Dastig)

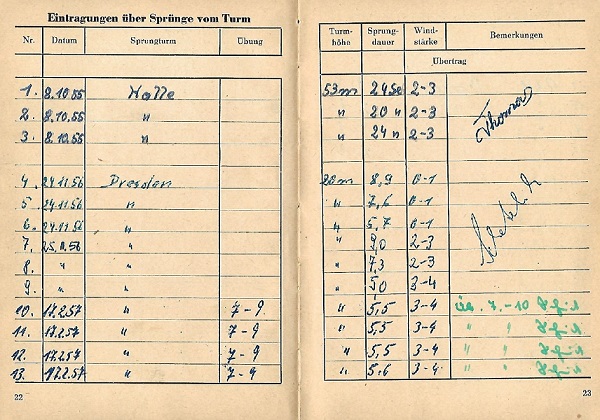

Bild 24 – Auszug aus dem Sprungbuch von Manfred Schmidt über Turmsprünge vom Sprungturm in Halle und Einheitssprungturm in Dresden.

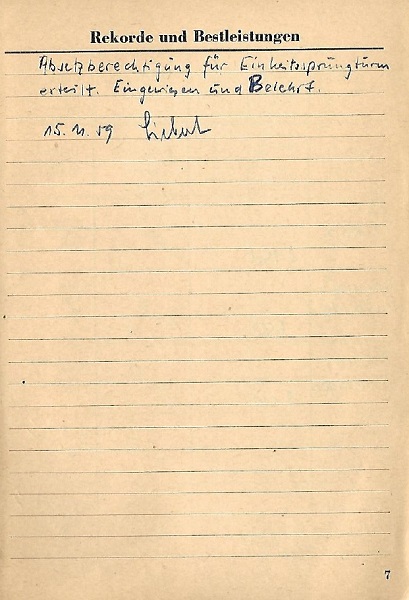

Bild 25 – Auszug aus dem Sprungbuch von Ursula Schmidt (geb. Henke) mit dem Nachweis der Absetzberechtigung für den Einheitssprungturm.

(Bildquellen: Manfred Schmidt)

Literaturquellen:

(1) GST-Taschenkalender 1955

(2) Zeitschrift „Flügel der Heimat“ 4´1956

(3) vorläufige Turmordnung und Betriebsanweisung für den Einheitsturm, 05.10.1957

(4) Illustrierte Hallesche Sportgeschichte

(5) Zeitschrift Sport & Technik, Teil B ??‘ 1954

(6) Der vergessene Sportverband der DDR