"Du fliegst wie ein Adler!"

3. Meine persönliche Springerei

Nachtsprunglehrgang 1975 in Eilenburg-Mörtitz

Für 1975 erhielten wir die Einladung zum IX. Internat. Wettkampf um das „Blaue Band der Oder“ recht kurzfristig. Schnell wurden zwei Mannschaften des Aeroklubs Dresden benannt: I. Mannschaft Hartmut Kocemba, Rainer Franke und Tanja Schneider / II. Mannschaft: Klaus Kühn, Volkmar Buse und Elke Hoffmann. Ich sollte Mannschaftsleiter machen und konnte Waltraut als „Packhelferin“ mitnehmen. In der Ausschreibung standen wieder die drei Zielsprungdisziplinen Einzel, Gruppe und Nacht Einzel.

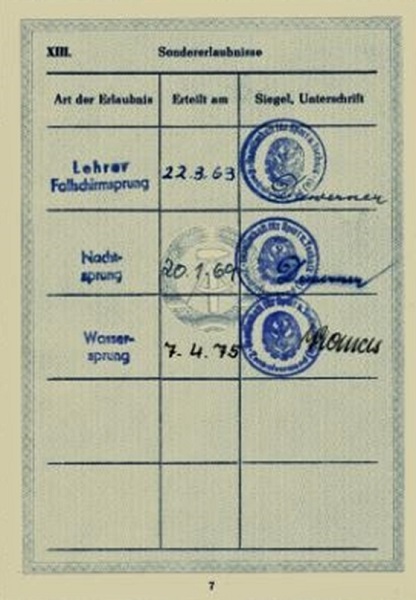

Unsere beiden Mannschaften verfügten über keine Nachtsprungerfahrungen (Vielleicht Volkmar Buse als ehemaliger Fallschirmjäger). Da ich bereits 9 Nachtsprünge hatte, sollte ich für unsere beiden Mannschaften als Lehrer beim Nachtsprung fungieren. Die Nachtsprungerlaubnis und damit die Lehrberechtigung Nachtsprung galten aber immer nur 2 Jahre. Also fuhr ich Ende Mai 1975 zum Nachtsprunglehrgang nach Eilenburg-Mörtitz.

Der Flugplatz an der Roten Jahne – mitten im Wald gelegen – war die Basis der Fallschirmspringer des SV Dynamo (Dynamo war die Sportvereinigung der Schutz- und Sicherheitsorgane). Das waren wirklich Profis im Ziel- und Figurenspringen, die weiter nichts machten als Fallschirmspringen. Sie stellten regelmäßig die DDR-Nationalmannschaft und die Sieger bei DDR-Meisterschaften. Ihre Basis war auf das modernste eingerichtet und der Platz verfügte für das Nachtspringen eine Landebahn- und Zielkreisbefeuerung. Ins Objekt durften wir allerdings nicht. Wir schliefen auf dem Segelflugplatz in Taucha und fuhren per Lkw abends von dort zum Platz und zum Morgengrauen zurück.

Gesprungen wurde mit dem RS-8. Fünf Einzelsprünge mit 5 – 25“ Verzögerung, letzteres aus 2.000 m. Es folgten vier Gruppensprünge als 6er- und 8er-Gruppe aus 2.000 m. Zweimal als dritter mit 17“ Verzögerung und zweimal als letzter mit sofortiger Öffnung. Und alle Sprünge in den Sandkasten – bis auf den mit sofortiger Öffnung in der 8er-Gruppe.

IX. Internationaler Wettkampf um das „Blaue Band der Oder“ 1975 in Wrocław

Als Mannschaftsleiter für diesen Wettkampf hatte ich anschließend einen Reisebericht an den BV zu liefern:

Unter dem 18.07.1975 wurde vermerkt: „Die Anreise mit dem Zug von Riesa nach Wrocław war – bedingt durch den Umfang an Gepäck und mangels Sitzplätzen – strapaziös, wurde aber in mannschaftlicher Geschlossenheit gemeistert. Im Gegensatz dazu ist der Klub Halle-Oppin in der Lage, mit zwei Bussen (Barkas und LO) anreisen.“ Wir hatten mit unserem ganzen Gepäck (15 Fallschirme und 8 persönliche Taschen) kurzerhand den Waschraum im D-Zug nach Wrocław blockiert.

Für den späten Nachmittag hatte der Oberbürgermeister von Wrocław in Rathaus einen Cocktail-Empfang für die teilnehmenden Mannschaften gegeben. Es war schon ein feierlicher Moment, wie die einzelnen Mannschaften nach Aufruf die breite Treppe zum Festsaal schritten und oben begrüßt und dem Oberbürgermeister vorgestellt wurden. Die Frauen erhielten eine rote Rose und jeder konnte sich ein Cocktail-Glas nehmen – wunderschöne farbige und geschliffene Gläser. Da ich meine Leute kannte, habe ich sie sofort vergattert, ja kein Glas mitgehen zu lassen. Von der Begrüßungsrede haben wir nichts verstanden – feierlich war es trotzdem. Abends packte unsere Packhelferin – meine Frau Waltraut – in aller Seelenruhe eines dieser Cocktailgläser aus ihrer Handtasche – zum Gaudi meiner gesamten Mannschaft.

19.07. und 20.07.1975: „Das geplante Programm konnte infolge Regen und Wind nicht eingehalten.“

21.07.1975: „Infolge starken Windes – Fahrt nach Subotka, eine Kleinstadt ca. 40 km südlich von Wrocław. Landschaftlich reizvoll an einer Bergkuppe gelegen.“ Die Fahrt dorthin und das Mittagessen an der Berggaststätte bei strahlendem Sonnenschein waren fast wie Urlaub.

22.07.1975: „Sprungbetrieb am Olympia-Stadion bei normalen Witterungsbedingungen. Gestartet wurde vom Aeroklub mit zwei An-2. Der Rücktransport erfolgte mit Minibus. Vom Veranstalter war festgelegt worden, dass auf Grund des Ausfalls von drei Wettkampftagen alle Sprünge in der Gruppe gesprungen werden und sowohl als Einzelzielsprünge als auch als Gruppenzielsprünge gewertet werden. Wegen der guten Wetterlage konnten 5 Durchgänge in die Wertung eingehen.“ Das geplante Nachtspringen viel gänzlich ins Wasser.

Zum Nationalfeiertag waren bei strahlendem Sonnenschein tausende Zuschauer auf den Traversen des Marsfeldes. Und ich musste als Mannschaftsleiter die ganze Zeit unten bleiben und durfte mich über die Zielannährung meiner Jungs und Mädchen ärgern. Die waren zwar alle FS-Lehrer, aber mit viel zu wenig Erfahrung im Wettkampf und auf den PTCH-8.

23.07.1975: „Verlegung nach Sobótka mit gesamtem Gepäck, Unterbringung im Hotel. Vormittags eine Einweisung in das „Sprunggelände“ und in das Absetzflugzeug Mi-2. Nachmittag wurde der 6. Durchgang durchgeführt. Landeplatz war eine etwas vergrößerte Kugelstoßgrube. Der Anflug bei der herrschenden Windrichtung gestaltete sich durch Hindernisse (Obstplantage, Drahtzaun, Hang, Eisengeländer) sehr schwierig und verleitete zu einem hohem Heranschweben und darauffolgenden starken Bremsmanövern.“

Die ganze Veranstaltung fand auf einen Fußballplatz am Rande des Ortes statt. Der Hubschrauber Mi-2 fasste jeweils 6 Springer und startete und landete auf dem Rasen. Ich durfte „Chefsonde“ machen, d. h. ich eröffnete an beiden Tagen die Durchgänge als Windspringer. Abgesprungen wurde aus 1.000 m bei 90 km/h. Und ausgerechnet über dem Gipfel des Wieżyca (zu Deutsch Zobten). Mit 415 m NN ragte er deutlich sichtbar aus der niederschlesischen Tiefebene und immerhin 200 m über dem Landeplatz empor. Aus Sicherheitsgründen legte deshalb der Veranstalter zur üblichen Absprunghöhe 800 m noch 200 m zu.

Bild 55 – 1. Wettkampfteil auf dem Marsfeld in Wrocław.

Bild 56 – Packzone in Sobótka, im Hintergrund der Wieżyca (Zobten).

Bild 57 – „Chefsonde“ (Windspringer).

(Bildquellen: Bild 55 / 56 Heinz Großer, Bild 57 Reinhard Franke)

Der Abgang aus dem Hubschrauber war ein völlig neues Gefühl – als falle man auf Watte. Beim Abgang aus der An-2 wird man horizontal mit 120 km/h angeblasen. Da reagieren Hände und Füße als Ruder sofort. Unter der Mi-2 wird man durch den Rotor wie nach oben angesaugt, die Luft ist schwammig, die eigenen Ruder wirken in den ersten beiden Sekunden fast gar nicht.

24.07.1975: „Am Vormittag wurde der 7. Durchgang gestartet. Das Springen musste mehrfach infolge zu hoher Windgeschwindigkeiten unterbrochen werden. Die Sprünge unserer beiden Mannschaften wurden annulliert, da im Anflug die Windgeschwindigkeit die zulässige Höchstgrenze überschritt und die Springer Sicherheitslandungen durchführen mussten. Am Nachmittag wurde versucht, die restlichen Sprünge des 7. Durchganges nachzuholen. Auf Grund der Witterungsverhältnisse wurde der Wettkampf aber ohne abgeschlossenen 7. Durchgang abgebrochen.“

Bild 58 – Mannschaft Dresden I mit Reinhard Franke, Tanja Schneider und Hartmut Kocemba.

Bild 59 – Mannschaft Dresden II mit Elke Hofmann, Volkmar Buse und Klaus Kühn.

Bild 60 – Wettkampfteil auf dem Sportplatz in Subótka.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Der 2. Sprung als „Chefsonde“ zu Beginn des Springens am Nachmittag war mein 400. Sprung – völlig verkorkst. Bei der Kappenkontrolle stellte ich mehrere Löcher an der Polöffnung fest. Ursache: Nach Überstreifen des Verzögerungssackes Packschlaufe nicht gelöst. Ein eklatanter Packfehler – und das mir. Eigentlich hätte ich mich von der Kappe trennen und den Rettungsfallschirm öffnen müssen. Eine Landung mit dem Rettungsfallschirm bei dem starken Wind erschien mir aber viel zu riskant. Anderseits bestand die Gefahr, dass die Löcher irgendwann weiter reißen. Deshalb habe ich mir einen Acker ausgesucht, nicht mehr gesteuert, sondern mich treiben lassen. Immer den Blick in der Kappe und die Hände an den Schnelltrennern. Ich hatte wieder meine Kamera eingesteckt, aber ans Fotografieren war nicht zu denken. Hinter mir waren zwei weitere polnische Windspringer aus dem Nachwuchs gesprungen. Als sie mich so abtreiben sahen, sind sie mir gefolgt, weil sie dachten, die erfahrene „Chefsonde“ wird schon wissen, wo´s lange geht. Die hat es dann noch mehr angeschissen. Mich hat an der Landstraße gleich ein Autofahrer mitgenommen, sie mussten die ganze Strecke laufen.

Nachtsprunglehrgang 1982 in Eilenburg-Mörtitz

Im August 1982 kann ich mit Rainer Franke wieder auf einen Nachtsprunglehrgang nach Eilenburg-Mörtitz. Lehrgangs- und Sprungleiter war Heinz Wolf vom ZV, Absetzer Kamerad Motzek – 20 Teilnehmer. Wieder schlafen wir auf dem Segelflugplatz in Taucha mit täglichem Lkw-Transport. Nachtruhe ist von früh bis Mittag. Gepackt wird nur bei Tageslicht in Taucha, deshalb hat jeder von uns drei Sprungfallschirme. Dann geht es mit dem Lkw an die Rote Jahne.

Gesprungen wird mit dem RS-8 aus der An-2. Verzögerungssprunge Einzel (bis zu 20“) und als 3er Gruppe bis 10“ aus 1.200 m. Krönender Abschluss war ein 30“-Sprung aus 2.200 m. Unheimliches Erlebnis – die Finsternis blendet alles aus – im freien Fall nur ein beleuchteter Orientierungspunkt und schwachbeleuchtet Stoppuhr und Höhenmesser. Und nach dem Öffnen des Schirmes – keine Ablenkung durch die Umgebung – das beleuchtete Ziel zieht einen magisch an. Alle Sprünge lande ich im Sandkasten (bis auf einen).

Bild 61 – Nachtsprunglehrgang in Eilenburg-Mörtitz 1982.

Zwischen dem Piloten und Flugleiter vom SV Dynamo steht Heinz Wolf, daneben Peter Motzek.

(Bildquelle: unbekannt)

3.6. Wassersprünge

Verhalten in besonderen Fällen: Wasserlandung

bodenpraktischen Ausbildung, wobei Riesa-Göhlis so ziemlich der einzige Platz in der DDR war, wo die Gefahr bestand, ungewollt im Wasser zu landen. Bis zur Elbe sind es nur 1.000 m. Getreu des sowjetischen Vorbildes war aber die Wasserlandung immer Bestandteil des Trainings „Verhaltens in besonderen Fällen“. Das gefährliche bei einer Wasserlandung besteht darin, dass die Kappe über den Springen zusammenfallen kann, er sich in den Fangleinen verheddert, schwimmunfähig wird und ertrinkt.

Deshalb muss man sich rechtzeitig auf eine Wasserlandung vorbereiten. Dazu war die Seitenbefestigung des Rettungsfallschirmes zu lösen und das ganze Paket hinter den Kopf zu befördern. Dann musste man sich so in den Hauptringgurt setzen, dass man die Beingurte öffnen konnte, ohne aus dem Gurtzeug zu rutschen. Dann wurde der Brustriegel geöffnet und dabei mit einem Arm der gegenüberliegende Gurt so ergriffen, dass man dort den anderen Arm aus dem Gurtzeug ziehen konnte. Im Moment der Wasserberührung – und nicht vorher, denn man kann die Höhe über den Wasser schlecht einschätzen – drehte man sich aus dem Gurtzeug und schwamm gegen die Windrichtung vom Schirm weg. Dabei immer mit dem Wind landen, dass er Schirm bei der Landung durch Wind und Eigenvortrieb vor dem Springer auf das Wasser niederging. Nicht gegen den Wind – da fällt der Schirm über den Springer zusammen.

Strandfest an der Olba 1967

Im Sommer gewollt ins Wasser zu springen ist natürlich ein besonderes Erlebnis und eine Attraktion. Also haben wir das auch gemacht. Am 16.07.1967 fand an der Olba bei Kleinsaubernitz, einem Naherholungszentrum in der Oberlausnitzer Heide- und Teichlandschaft, ein Strandfest statt. Die Olba war eine aufgelassene Braunkohlengrube, die bereits in den 30er Jahren geflutet wurde.

Zum Strandfest waren ein richtiger Rummel aufgebaut – mit Karussell, Schieß-und Fressbuden. Und eine Freilichtbühne mit einem Kulturprogramm. Laut Programmheft waren wir Programmnummer 7: „Attraktion aus großer Höhe“. Gleich hinter Jiří Popper, einem damals bekannten tschechischen Schnulzensänger (in der Zeit vor Karel Gott).

Auch für das Wasserspringen hat die FSBO ihre Vorschriften: Wassertiefe mindestens 2,50 m, Wassertemperatur mindestens 160 C. Der Wasserspringer musste die Schwimmstufe II nachweisen. Der Lehrer Landeplatz und ein Rettungsschwimmer saßen in einem Motorboot in der Nähe der Landefläche. Das Ziel war ein verankerter Rettungsring. Ringsherum mehrere Bergungsboote. Den Rettungsschwimmer stellte das DRK und die Boote samt Besatzung der GST-Seesportstützpunkt an der Olba.

Gestartet wurde vom nahen Segelflugplatz Klix aus mit der L-60 und gesprungen aus 700 m mit nichtmehr genutzten RL-3, wohl um unsere Sprungfallschirme RL-3/2 zu schonen. Und mit Aufzugsleine, sonst würde ja der Automat nass werden. Das aufwendigsten beim Wasserspringen ist das nachfolgende Trocknen der Fallschirme. Man war also gut beraten, nach der erfolgreichen Wasserlandung zum Schirm zu schwimmen und den Rettungsfallschirm solange hochzuheben, bis die Bergungsmannschaft herangerudert war, damit nicht so schnell Wasser in das geschlossene Paket drang. Es haben wohl alle das Wasser erreicht. Ob wir nur ein Anflug mit drei Springer waren, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war Manne Schmidt mit dabei.

Aber in Erinnerung ist vor allem der Rummel am Abend geblieben. Nach Einbruch der Dunkelheit ruderten wir – der Flugplatzleiter von Klix Heinz Winter, Manne und ich – auf die Olba raus und haben ein Feuerwerk veranstaltet – mit Leuchtkugeln. Falls beim Flugbetrieb mal der Funk ausfiel, konnte der Flugleiter durch Abfeuern von roten, grünen oder weißen Leuchtkugeln bestimme Signale geben. Die Signalpatronen hatten ein Verfalldatum und mussten dann ausgesondert werden. Bei passender Gelegenheit wurden sie „verballert“. Das Strandfest war eine solche Gelegenheit.

Also haben wir auf hoher See mehrere Schachteln rot-grün-weiß verschossen. Zwei Patronen habe ich heimlich behalten. Dann bin ich mit meiner Meute Fallschirmspringer über den Rummel gezogen, Bier trinken, mit den Mädchen schäkern – immer die Leuchtpistole sichtbar im Gürtel. An einer Schießbude habe ich die Pistole auf den Tresen geknallt und in echter Wildwest-Manier gefragt: „Kann ich auch mal mit meiner Waffe schießen?“ Und genau Mitternacht habe ich meine zwei zurückgehaltenen Leuchtkugeln zum großen Gaudi aller Beteiligten in den Himmel gejagt.

Weit nach Mitternacht hat uns wohl der Lkw zum Flugplatz zurück gefahren. Als ich in die Flugleitung komme, sitzen Heinz Winter, Manne Schmidt und noch ein paar Lehrer mit versteinerter Miene am Tisch vor zwei Leuchtpistolen. „Es fehlt eine!“ „ Meint Ihr etwa die“ und lege die dritte Leuchtpistole auf den Tisch. Das brachte mir mächtigen Anschiss und in dem Lehrgang einen Tag Sprungverbot ein. Dabei hatten alle meine beiden mitternächtlichen Sterne gesehen.

Wassersprunglehrgang Olba 1972

Im Juli 1972 habe ich drei weitere Wassersprünge in der Olba absolviert. Das war ein regelrechter Wassersprunglehrgang aus der An-2 aus 800 m mit dem RS-8.

Dabei gab es zwei „besondere Vorkommnisse“. Andreas Klingner hatte wohl beim Packen seine Polschlaufe nicht gelöst und so hatte sein RS-8 nach der Öffnung mehrere Löcher um die Polöffnung. Weisungsgemäß öffnete er zusätzlich den Rettungsfallschirm. Damit entfiel das lästige Überkopfwerfen des geschlossenen Rettungsfallschirmes und er konnte sich immer noch normal auf eine Wasserlandung vorbereiten. Aber die Abdrift stimmte nicht mehr und er musste weit von der roten Zielmarkierung entfernt im Wasser landen. Und die GST-Seesportler hatten ganz schön zu rudern, ehe sie mit dem Begleitboot den Springer und die beiden Schirme bergen konnten.

Schlimm wird es, wenn man das Wasser nicht trifft. Wir sprangen in Badehose, T-Shirt und Schwimmweste, barfuß und ohne Sturzhelm. Und Kamerad Otto landete in der dicht bewachsenen Uferzone. Der Schirm fiel zwar ins Wasser, aber Otto zerrte es ins Gebüsch mit Brombeerenhecken und Brennnesseln. Zerstochen und zerschunden bis dahinaus. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Was sollte er ins Sprungbuch eintragen? Ein Wassersprung war es wohl nicht.

Bild 62 – Wasserspringen in die Olba 1972.

Bild 63 – Das Bergungsboot nimmt Springer und Schirme auf.

Bild 64 – Zusätzliches Öffnen des Rettungsfallschirms.

Bild 65 – Trocknen der nassen Schirme in Klix.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Im nassen Schlafanzug durch Magdeburg

Diese Story kenne ich nur vom Erzählen. Manne Schmidt war von 1961 bis 1965 OI in Magdeburg und organisierte Wasserspringen mit der An-2 in den Barlebener See. Als einziger Absetzer fungierte der OI von Karl-Marx-Stadt Vinzent Przybycin. Nachdem alle Springer und Schirme geborgen und auf dem H3A geladen waren, packte Vinzenz als Letzter seinen Schirm ins Fahrerhaus und setzte sich selbst ans Steuer. Er hatte es eilig, die nächste Gruppe wartete auf ihn auf den Flugplatz. Der liegt im Süden von Magdeburg, der Barlebener See im Norden. Also quer durch die Stadt – mit erhöhter Geschwindigkeit. Und wurde von einer VP-Streife gestoppt. Die Genossen staunten nicht schlecht, als aus dem Führerhaus des GST-Fahrzeuges ein Mann im triefendnassen Schlafanzug entstieg, der weder Personalausweis noch Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ob nach Klärung des Sachverhaltes und einer Verwarnung die Genossen die Wassersprungfuhre mit Blaulicht auf den Flugplatz geschafft haben, ist nicht verbürgt.

Waldbad Zeischa 1974

Auch von Riesa aus wurden Wassersprünge durchgeführt. In der Nähe gibt es bei Zeischa eine aufgelassene Sandgrube, die nach Flutung zu einem Naherholungszentrum ausgebaut worden war. Dort sind wir schon mit dem Lkw zum Baden hingefahren. Auch hier war am 03.08.1974 wohl ein Strandfest der Anlass. Absprung aus der An-2 aus 800 m. Das Waldbad Zeischa ist weitaus kleiner und verwinkelter als die Olba. Der Anflug in die kleine Bucht war deshalb etwas komplizierter, weil ringsherum hoher Wald war und dahinter die Böschung steil zum Wasser zu abfiel. Aber alle sind mit dem RS-8 ins Wasser gesprungen. Rainer Franke hat in seinem Sprungbuch weitere Wassersprünge ins Waldbad Zeicha gefunden: 28.08.1977 und 20.08.1978. Da war ich wohl urlaubsbedingt nicht am Platz.

Bild 66 – Trocken der nassen Schirme am BAZ Riesa-Göhlis.

Bild 67 – Die Sondererlaubnis für den Wassersprung .

(Bildquellen: Heinz Großer)

Zum „Tag des Bergmanns“ in den Senftenberger See

Den nächsten Wassersprung gab es erst am 04.07.1987 in den Senftenberger See. Der OI von Cottbus Horst Fenske hatte mich zu diesem Vorführungssprung eingeladen. Anlass war der „Tag des Bergmanns“, der in dem Braunkohlerevier immer am ersten Sonntag im Juli als großes Volksfest in Senftenberg am Strand des Sees gefeiert wurde. Gestartet sind wir in Neuhausen mit der An-2 und dann in 300 m Höhe – wohl wegen dem sowjetischen Flugplatz in Welzow-Süd – über den Tagebau Welzow geflogen. Wo heute geflutete Tagebaue und begrünten Halden des Lausitzer „Neunseeland“ Tausende von Touristen anlocken, war damals nur „Wüste“ – kilometerweit Sandberge und Schluchten. Eine erschreckende Landschaft von beklemmender Schönheit – unwirklich wie auf dem Mond oder Mars – ein unvergessliches Erlebnis. Wenn man auf der Straße durch die Lausitz fuhr, hat man das ja alles nicht gesehen.

Normalerweise werden aus Sicherheitsgründen Wassersprünge als Einzelsprünge ausgeführt, um jeweils Zeit für die Bergung des einzelnen Springers und Schirms zu haben. Diesmal sollte es ein Gruppensprung einer 10er-Gruppe sein. Der Wind stand aus West günstig, sodass im Parallelanflug zum Strand alle Springer mit dem RS-8 aus 1.000 m in Strandnähe landen konnten. Auch das war ein besonderes Erlebnis.

Zwei Jahre später – am 02.07.1989 sprang ich wieder zum „Tag des Bergmanns“ in den Senftenberger See. Wieder mit dem RS-8 in einer 10er Gruppe. Diesmal war schlechtes Wetter – besser „überhaupt kein Wetter“. Wir konnten die geplante Absetzhöhe von 1.000 m nicht erreichen. Es war neblig-trüb – „dicke Suppe“ – selbst bei 600 m war noch kein „Land“ zu sehen. Das wäre unsere Mindestabsprunghöhe gewesen. Wie der Pilot den richtigen Parallelanflug geschafft hat, ist mir ein Rätsel. Wir haben an der Tür nichts gesehen. Der Sprungleiter hatte unten gehört, wann die An-2 auf seiner Höhe war und gab dann per Funk die Anweisung zum Sprung. Wir sind raus ins Nichts gesprungen und erst nach Öffnung des Schirmes haben wir den Strand gesehen. Auch ein unvergessliches Erlebnis.

750-Jahr-Feier Berlin 1987

Aber zurück ins Jahr 1987. Waltraut und ich arbeiteten und wohnten damals ein Jahr in Berlin. Und in diesem Jahr feierte Berlin sein 750-jähriges Jubiläum – getrennt: Berlin als „Hauptstadt der DDR“ und Westberlin als „Freie Stadt Berlin“. Und in beiden Berlin sollte im Rahmen der Feierlichkeiten je eine Flugveranstaltung stattfinden. Damals unterlag die Kontrolle des Luftraumes über Berlin immer noch der 1945 gegründeten alliierten Luftsicherheitszentrale Berlin. Westdeutsche Flugzeuge (Bundeswehr, Lufthansa und private Flugzeuge) dürften nicht nach Westberlin und die Interflug und die GST nicht in den Luftraum von Ostberlin fliegen.

Im Zug von Gorbatschows Glasnost und Perestroika duldete der sowjetische Vertreter in der alliierten Luftsicherheitszentrale das Einfliegen westdeutscher Flugsportler zu der Flugschau im Juni 1987 in Tempelhof. Im Gegensatz duldeten die Vertreter der USA, Großbritanniens und Frankreichs den Einflug von GST-Flugzeugen in den Luftraum von Berlin zu einer großer Luft- und Wassersportschau am 27.07.1987 an der Regattastrecke auf der Dahme in Berlin-Grünau. Und da ich mit dem Sprung in den Senftenberger See einer der wenigen Springer mit einer gültigen Wassersprungerlaubnis war, durfte ich dabei sein.

Gestartet wurde mit der An-2 vom Flugplatz Schönhagen. Entweder die Wolkenuntergrenze ließ es nicht zu oder wir durften nicht höher fliegen, jedenfalls waren die 900 m für die Höhenstaffelung einer 10er- Gruppe selbst mit dem Gleitfallschirm RL-12/2 zu wenig. Aber es weht ein starker Wind aus West. Am Boden 8 m/s, oben vielleicht 15 m/s, das ergab eine lange Abdrift. Der Pilot wurde schon unruhig, wir flogen ja über Altglienicke in Richtung Westberlin. Ich war der letzte Springer und kurz vor der Mauer mit sofortiger Öffnung raus. Da hat der Pilot sofort scharf beigedreht. Ich auch und mit vollen Segeln Richtung Grünau. Um Gottes Willen – nicht vor der Dahme landen. Der Anflug erfolgte über dem Adlergestell und dem S-Bahnhof Grünau. Dann kommt jede Menge Wald mit hohen Eichen und dahinter die vollbesetzten Tribünen an der Regattastrecke. Zu hoch durfte man auch nicht an die Dahme heranfliegen. Die Dahme ist hier nur 250 m breit. Ich sah aus der Luft, dass einer trotz Gleitfallschirm am gegenüberliegenden Ufer in einem Baum landete.

Ich ließ die Tribünen rechts liegen und drehte erst über der Dahme bei. Vor lauter Aufregung über den richtigen Anflug und dem Genießen des sagenhaften Panoramas und der Kulisse der Tausenden von Menschen auf den Tribünen und am Ufer vergaß ich, mich auf die Wasserlandung vorzubereiten. Ich konnte gerade noch das Paket Rettungsfallschirm über den Kopf werfen. Da tauchte ich auch schon ein und musste unter Wasser Brustriegel und Beingurte öffnen, um mich vom Schirm zu befreien. Da der Gleiter einen hohen Eigenvortrieb hat, bestand keine Gefahr, dass der Schirm über mir zusammenfällt.

Was ich nicht wusste: Das DDR-Fernsehen übertrug die Luft- und Wassersportschau live und da ich der letzte Springer in der Luft war, hat die Kamera meinen ganzen Anflug bis zur Wasserlandung voll im Bild ran gezoomt. Waltraut war mit den Kindern in unserem Quartier in Grünau und hat mich im Fernsehen natürlich an meinen roten „Strampelanzug“ erkannt. Und auch gemerkt, wie vorschriftswidrig meine Wasserlandung war, als ich hektisch kurz vor dem Eintauchen rumhampelte. Da habe ich nun Jahrzehnte lang meinen Sprungschüler vorgebetet, wie man sich bei einer Wasserlandung verhalten soll – und dann das! Und die ganze Republik hat zugesehen! Trotzdem und auch deshalb – ein unvergessliches Erlebnis.

In Anschluss erhielten wir eine vom Berliner Oberbürgermeister Urkunde: „Für hohe Einsatzbereitschaft und ausgezeichnete Leistungen bei der Vorbereitung und Durchführung der 750-Jahr-Feier Berlins 1987 wird Heinz Großer Dank und Anerkennung ausgesprochen.“

3.7. Flugveranstaltungen und Vorführungssprünge

Immer wieder auf dieselbe Stelle zu springen, wird auf die Dauer langweilig. Ich wollte mir ja die Welt von oben ansehen – nicht immer dieselbe Gegend. Und wir wollten bei unserem Sport gesehen werden. Vor jeder Menge Zuschauer zu springen, macht mehr Spaß. Das ist gute Werbung für den Fallschirmsport und befriedigt auch sehr das eigene Ego. Also nutzte ich jede Möglichkeit, um an Flugveranstaltungen teilzunehmen, wie zum Beispiel bei den Strandfesten und der 750-Jahr Feier (siehe oben).

Großflugtag Neubrandenburg 1967

Die GST veranstaltete am 12.08.1967 aus irgendeinem Anlass einen Großflugtag bei Neubrandenburg. Wir waren ca. 6-8 Mann. Manne Schmidt fuhr den H3A und wir hatten uns hinten auf den Fallschirmen bequem gemacht. Ziel war der NVA-Flugplatz Trollenhagen bei Neubrandenburg. Aber das war falsch – als Fallschirmspringer der GST sollten auf den GST-Flugplatz Anklam übernachten. Von dort würden wir morgen auch starten.

Von den ganzen Flugveranstaltungen haben wir natürlich nichts mitbekommen. Wir hatten den halben Tag Sitzbereitschaft. Dann Start der 4 An-2 der GST und Flug in Richtung Neubrandenburg. Sammeln in der Luft mit 5 weiteren An-2 der NVA. Wir waren die letzte Programmnummer: Massenabsprung von 90 Fallschirmspringern. Drei 3er-Ketten An-2, die ersten 5 von der NVA, die anderen 4 von der GST. Als die Formation im Anflug war, sahen wir endlich, wo wir landen sollten: Nördlich vom Tollense-See auf einer großen Wiese. Die war von Zehntausenden Menschen gesäumt und hatte wohl auf der Südseite auch eine große extra aufgebaute Tribüne für die hohen Gäste.

Man hatte uns vergattert, dass das Kommando „Sprung“ vom Boden aus gegeben wird, damit die 3 An-2 einer Kette gleichzeitig mit dem Absetzen beginnen. Der Sprungleiter von der der NVA gibt das Kommando per Funk an den Kettenkommandeur, der gibt das per Funk an die beiden Geführten und dann erst wird auf Kommando in allen drei Maschinen auf die Hupe gedrückt. Und die NVA setzt bei 150 km/h ab. Ich stehe mit Manne an der Türe, wir fliegen in 700 m Höhe weit, weit über das Ziel hinaus. Wir hätten schon lange springen müssen. Ich schaue an Manne an, der schüttelt mit dem Kopf. Endlich das grüne Signal und der lange Hupton. Nichts wie raus, sofort Schirm auf und schnell zum Ziel.

Alle 50 Fallschirmjäger der Armee landen weit abgeschlagen und verstreut auf einem Acker. Die hatten mit ihren Armeeschirmen keine Chance – total verheizt. Von den 4 GST-Maschinen kamen jeweils nur die ersten 3 Springer auf die Wiese – aber nur gerade so und weit weg von der Tribüne. Das war eine riesengroße Blamage und wir haben auf die Armee geschimpft wie die Rohrspatzen.

Flugtage in Riesa-Canitz 1969 und 1972

Riesa hatte neben Göhlis noch einen weiteren GST-Flugplatz – in Canitz. Das war das Domizil der Segelflieger. Mit den Jahren hatte sich dort eine Gruppe Segelfluglehrer profiliert, die Verbandskunstflug mit Segelflugzeugen in höchster Vollendung an den Himmel zauberten: Wolfgang Eilhardt, Günther Ambros und Wilhelm Pech. Es gab kaum einen Flugtag in der DDR, wo diese Staffel nicht durch ihr Können die Zuschauer begeisterte. Ihr Trainer war Rudi Daum, eine lautstarke Riesaer Fliegerlegende, der auch bei den meisten Flugveranstaltung den „Stadionsprecher“ machte.

Canitz organisierten auf ihren Flugplatz eigenen Flugveranstaltungen mit bezirkseigenen Kräften. Die Segelflieger mit Winden- und Flugzeug-Schlepp, Verbandflug, Einzel- und Verbandskunstflug. Die Motorflieger mit Verbandsflug und Kunstflug und dem dicken Martin, der mit Frack und Zylinder aus den Zuschauermassen kam, die abgestellte Po-2 enterte, damit kreuz und quer über den Flugplatz rollte, dann schließlich irgendwie abhob und beim Überflug in 100 m Höhe so jämmerlich fluchte, das es auf den ganzen Flugplatz zu hören war.

Und was hatten die Fallschirmspringer an Attraktionen zu bieten? Einzel- und Gruppensprünge mit möglichst guter Zielannäherung und Verzögerungssprünge einzeln oder in der Gruppe. Figurensprünge sind für die meisten Zuschauer keine Attraktion, weil sie die Salto und Drehungen aus 1.500 m nur schlecht verfolgen können. Es gab schon fallschirmsportliche Attraktionen wie Turnen an Ringen am geöffneten Fallschirm oder der Strahlsprung von Manne, Marquardt und Seibt zur Eröffnung der Weltmeisterschaften in Leipzig. Die drei experimentierten wohl auch mit – an die Sprungkombi eingehängten – Stoffflächen zwischen den Beinen und zwischen Armen und Beinen. Dadurch sollte im freien Fall eine große Horizontalgeschwindigkeit erreicht werden. Angeblich war der Staudruck unter den Achseln so groß, dass sie gar nicht zum Aufzugsgriff greifen konnten und warten mussten, bis der Automat den Schirm öffnete. Später haben Günter See und Claudia Kaden einen Sprung aus dem Looping einer Z-226 gezeigt. Das war schon attraktiv, wenn sich Springer im freien Fall und Flugzeug nach dem Looping in der Luft trafen – bzw. nicht trafen.

Formationssprünge – d.h. mehrere Fallschirmspringer verlassen gleichzeitig das Absetzflugzeug und bilden im freien Fall eine oder mehrere Formationen. Das ist heute die beliebteste Disziplin im Fallschirmsport. Damals war das in der DDR verboten. Aber zusammen festhalten und rausspringen, durfte man. Und so habe ich am 21.06.1969 mit Alfred Dathe zum Flugtag in Riesa-Canitz den Doppelsprung gezeigt. Aus 1.500 m – 10“ festhalten – loslassen und wegdrehen – und nach weiteren 10“ Schirm öffnen. Mehr war in der Höhe nicht drin. So richtig hat es beim ersten Mal – ohne Training – nicht geklappt. Alfred zog mich beim Absprung raus. Wir hatten uns – Seite an Seite – nicht eng genug angefasst. Ich lag nach dem Absprung halb unter Alfred und erst als ich den freien Arm ganz nach außen brachte, klappte ich rum. Da waren aber auch schon die ersten 10“ um.

Einen Monat später konnten wir das nochmal aus 2.000 m trainieren. Diesmal drückte ich Alfred beim Absprung aus der Tür. Wir lagen bis zum Trennen bei 20“ stabil nebeneinander. Diesmal nahmen wir nach Trennen und Abdrehen auch die Hände schräg nach hinten, um weiter auseinander zu spritzen. Allerdings sollt man in dieser Lage den Schirm nicht öffnen, sondern vorher wieder große Stil-Lage einnehmen.

Im Mai 1972 hatten die „Holzflieger“ wieder zu einem Flugtag in Riesa-Canitz eingeladen. Gesprungen wurde aus 800 m. Mehr war wohl von der Wolkenuntergrenze nicht drin. Ein Einzelzielsprung mit dem RL-3/5 und einen Sprung mit dem RS-8 in einer 10er Gruppe – das war alles.

Sprungveranstaltung zum „Tag der Stahlarbeiter“ in Gröditz 1970

Das Stahl- und Walzwerk Gröditz wollte wohl zum „Tag der Stahlarbeiters“ am 20.06.1970 seinen Kumpels, nebst Familienangehörigen und Bevölkerung etwas Besonderes bieten und ersuchte das BAZ um eine Flugveranstaltung. Die Platzverhältnisse ließen wohl aber nur ein Schauspringen zu. Nun mussten wir uns etwas einfallen lassen. Die Männerriege Hartmut Kocemba, Alfred Dathe, Klaus Pätzold, Schindler Sigg und ich sollten als die „tollkühnen Männer mit ihren schwebenden Schirmen“ springen. Dazu hatten wir uns langärmlige buntgestreifte Sportjerseys gekauft, die langen Ärmeln abgeschnitten und als Hosenbeine angenäht. Das ergaben vorzügliche Badeanzüge anno 1900. Und dann malten uns die Mädchen mit ihren Augenbraunstiften noch kunstvoll nach oben gezwiebelte Schnauzbärte an. Und natürlich sind wir ohne Helm gesprungen.

Landeplatz war wohl ein Reitplatz irgendwo am Stadtrand. Einschweben über die Bahnlinie und ein Industriegelände. Der relativ kleine Platz selbst von hohen Eichen umgeben. Man hatte wohl ein paar cm Sand aufgeschüttet, eine weiße kreisrunde Plane darüber gelegt und hunderte Luftballons zu einem Haufen arrangiert. Wir sollten nach Möglichkeit mit dem Arsch in den Haufen landen und dabei viele Luftballons zerknallen. Klaus Pätzolt und ich waren die einzigen, die mit ihren RL-3/2 den Haufen trafen – wie gewünscht mit dem Arsch zuerst. Was wohl keiner vorher ausprobiert hat: Die Ballons zerplatzten nicht, sondern rollten an einander ab und stoben in alle Richtungen davon. Keine Dämpfung, sondern Aufschlag mit dem Arsch auf die harte Erde.

Bild 68 – Diese Arschlandung war sehr schmerzhaft.

Bild 69 – Kein Luftballon ist zerplatzt.

Bild 70 – Die „tollkühnen Männer mit ihren schwebenden Schirmen“.

(Bildquellen: Bild 68 Sabine Ihde, Bild 69 / 70 Heinz Großer)

Leider gab es hier keinen Stadionsprecher, der die folgende Programmnummer erläutern konnte: Luftzirkus! Im nächsten Anflug sprang Manne – als Zirkusdirektor im schwarzen Frack und schwarzen Zylinder, d.h. den Zylinder hat er sich erst am offenen Fallschirm aufgesetzt. Nach Ablegen des Schirmes holte er noch eine lange Peitsche aus seinem Frack und knalle damit mehrmals. Daraufhin purzelten oben aus der An-2 als 4er-Gruppe aus 1.000 m seine Tiere. Bernd Heinemann als Bär, Sabine Koske als Hase, Monika Leo als Katze und Ursula Wurm als Schlange. Das waren alles echte Kostüme aus der Aufführung von „Peter und Wolf“, die jemand aus dem Theater der jungen Generation in Dresden organisiert hatte. Nur Schnattchen hatte etwas Pech. Die langen Ohren des Hasenkostüms knickten im freien Fall so über das Gesicht, dass sie Stoppuhr nicht mehr sehen konnte (wegen der Einhaltung der abgesprochenen gestaffelten Freifallzeit).

Bild 71 / 72 – Der Luftzirkus mit Manne Schmidt als Zirkusdirektor.

Bild 73 – Der „Bär“ landet.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Inzwischen hatte die An-2 die zweite Gruppe von Fallschirmspringern im nahen Riesa-Göhlis geholt – unsere Nachwuchssportspringer in schmucken weißen Kombis. Sie demonstrierten Gruppenzielsprünge mit dem RL-3/5 – allerdings mit unterschiedlichen Ergebnissen. Aber wir 20 sind alle auf den kleinen Reitplatz in Gröditz gelandet.

Bild 74 / 75 – Unserer Nachwuchs mit PTCH-7 im Anflug.

Bild 76 – Die Bezirkssportmannschaft Dresden von 1970.

(Bildquellen: Bild 74 / 75 Heinz Großer,Bild 76 Sabine Ihde)

Danach gab es eine Werksbesichtigung im Stahl- und Walzwerk – hier wurde rund um die Uhr gearbeitet – und anschließend im Saal des Klubhauses der Stahlarbeiter ein Festessen inmitten festlich gekleideter Stahlarbeiter und herausgeputzter Ehehälfte mit Tanz und viel Alkohol. Aber da waren wir natürlich nicht mehr kostümiert, sondern in unserem Räuberzivil.

Großflugtag zur I. Wehrspartakiade August 1970 in Schwerin

Oberinstrukteur Werner Schmidt hatte Alfred Dathe und mich als „Schiedsrichter“ für die Bestenermittlung der Fallschirmjägerbewerber zur I. Wehrspartakiade vom 10.08 – 16.08.1970 in Schwerin benannt. Dafür durften wir zum abschließenden Großflugtag am 15.08.1970 unseren Doppelsprung zeigen. Eine Woche vorher konnten wir in Riesa mit zwei Sprüngen aus 2.000 m den Doppelsprung noch mal trainieren. Der zweite dieser Sprünge ist mir in besonderer Erinnerung geblieben.

Es begann sich nachmittags langsam zu zuziehen. Wir hatten eine lockere Schicht Cumuli von 900 – 1200 m und eine 6/8-Bedeckung von 1.600 m aufwärts. Unser Pilot konnte an einer freien Stelle auf 2.000 m klettern, aber beim Anflug zum Absetzen waren wir teilweise in den Wolken. Am Absetzpunkt hatten wir einen Moment Erdsicht, aber als wir draußen lagen, waren wir wieder in den Wolken. Da hieß es die Nerven behalten, denn man kann ja seine Lage in der Luft schlecht kontrollieren. Kein Bezugspunkt – alles grau in grau. Bei 1.600 m kamen wir raus aus der oberen Schicht und hatten immer noch eine zusammen eine stabile Lage. Dann haben wir uns getrennt und sind abgedreht. Ich fiel auf eine Wolke. Man kann mangels Bezugspunkt nicht einschätzen, wie weit man von der Wolke noch entfernt ist und wann man „aufschlägt“. Kein Aufschlag, sondern Eintauchen in Watte. Von unten hatte man uns erst gesehen, als wir bei 900 m aus den Wolken rausgeschossen. Der Sprungleiter wollte uns erst zusammenscheißen, denn der Absprung ohne Erdsicht und das Springen durch Wolken war laut FSBO verboten. Aber der Pilot bestätigte später, dass wir beim Absprung Erdsicht hatten.

Der Segelflugplatz Pinnow bei Schwerin war sehr klein und es hatte sich für den Großflugtag viel „Fliegzeug“ eingefunden. Neben den GST-Bestand an Motor- und Segelflugzeugen war auch die NVA mit den Hubschraubern Mi-1, Mi-4 und Mi-8 und dem zweimotorigen Hochdecker An-14 („Bienchen“) vertreten. Für die Flugvorführungen sollten wohl 45 Maschinen pausenlos starten, vorbeifliegen und landen – und dazwischen wir Fallschirmspringer.

Bild 77 – Der Hubschrauber Mi-2 der NVA.

Bild 78 – Der Hubschrauber Mi-8S von der Transportfliegerstaffel-29.

Bild 79 – Die An-14 „Bienchen“.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Unsere Programmnummer war so ziemlich am Schluss der Flugschau vorgesehen, starteten aber schon vor Beginn der Flugschau. Wir waren wohl 3-4 Programmnummer in der Maschine, die mit großen zeitlichen Abständen zum jeweiligen Absetzen anfliegen. Danach drehte unsere An-2 sofort ab und verließ den Luftraum über Pinnow, um den anderen Programmnummern aus Segelflugzeugen und Motorflugzeugen Platz zu machen. Dadurch konnten wir kaum ausmachen, wie die Springer vor uns mit ihren Absetzpunkt hinkamen. Zwischen den einzelnen Anflügen kreiste unsere Maschine in 2.000 m über Schwerin und den Schweriner See. Fantastisch – wir standen ja an der offenen Tür.

Bild 80 / 81 / 82 – Die Landschaft am Schweriner See – fotografiert nicht aus der An-2, sondern aus 136 m Höhe vom Fernsehturm Zippendorf.

(Bildquellen: Heinz Großer)

2½ Std. waren wir schon in der Luft, da gab uns der Pilot endlich das Zeichen für unseren Anflug. Wir standen schon aneinander festhaltend in der Tür, da fiel uns noch ein, dass wir ja die Rauchkörper erst noch zünden müssen. Wir sprangen ja das erste Mal mit diesen heißen Dingern am Bein. Also zünden, nochmal Abgangshaltung, Alfred guckt mich an: Drücken oder Ziehen? Und da war unser Absetzpunkt längst vorbei. Der Sprung verlief ausgezeichnet. Hätte sich wohl durch die Rauchkörper auch von unten ganz gut angeschaut. Aber mit der Öffnung merkten wir, dass wir viel zu weit weg vom Platz waren. Und was das schlimmste war. Der Wind hatte in den 2½ Std. stark nachgelassen. Trotz RL-3/5 keine Chance auf den Platz zu kommen, geschweige vor der Ehrentribüne zu landen. So eine Scheiße – Kuhscheiße und der lange Weg zurück ins Objekt. „Wo kommt ihr denn her?“ Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

Wir fanden damit sogar Eingang in die GST-Zeitung „Sport und Technik Nr. 12/70. In einem Artikel über Manfred Spenke: „Zwei Fallschirmspringer hatten sich mit der Windgeschwindigkeit verkalkuliert und landeten statt vor der Ehrentribüne in einer Rinderkoppel. Der Flugleiter unterdrückte einen Fluch.“

Pieschener Hafenfest 1971

Als Dresdner wollten wir schon immer mal in Dresden springen. Das Pieschener Hafenfest ist das älteste Stadtteilfest Dresdens. Es wurde bereits in den 20er Jahren durch den Arbeitersängerbund und den Pieschener Arbeitersportverein organisiert, bis diese Vereine 1933 verboten wurden. Pieschen war ein dichtbesiedeltes Arbeiterviertel. Dieser historische Hintergrund war wohl mit der Anlass, dass das Pieschener Hafenfest Anfang der 60er Jahre wiederbelebt wurde und dann als zweitägiges Volksfest bis zur Wende jährlich stattfand. Und irgendeiner aus der Stadtparteiorganisation fand es wohl wert, dass die GST mit Fallschirmschirmabsprüngen das zweitägige Programm bereicherte.

Am Sonnabend, den 03.07.1971 flogen wir mit einer An-2 von Riesa nach Dresden und warfen als erstes mehrere Flirren, um den Absetzpunkt zu ermitteln. Gesprungen wurde mit RL-3/5 aus 1.000 m einzeln und in kleinen Gruppen. Wir hatten Nordwestwind und sprangen wohl in Mickten zwischen Lommatscher und Sternstraße ab – alles dicht bebautes Gelände. Ziel war die Wiese vor dem Schlachthof, dort wo bis 1995 die Fähre anlegte. Das lag zwar gegenüber dem eigentlichen Festspielgelände von Watzkes Ballhaus bis zum Pieschener Eck. Aber der Uferstreifen zwischen Elbe und Bebauung direkt davor war zu schmal. Außerdem hockten da tausende Zuschauer.

Also erstmal ranfahren und mit respektvoller Höhe die 150 m breite Elbe überqueren. Aber wiederum nicht gar zu hoch, denn hinter der Landefläche kam die Pieschener Allee mit mächtig hohen Linden. Alle gut gelandet – keine Probleme. Wer alles mit dabei war, weiß ich nicht mehr.

Sprünge auf die Elbwiesen in Dresden

Pieschen war nicht das Stadtzentrum. Wir wollten auf die Wiese am Königsufer gegenüber der Brühlsche Terrasse zwischen Dimitroff-Brücke (Augustusbrücke) und der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Brücke (Carolabrücke) springen. Dort, wo nach der Wende alljährlich die Dresdner Filmnächte stattfinden. Das wäre die beste Werbung für den Fallschirmsport in Dresden gewesen. Inzwischen war die Schirmtechnik soweit, dass das Springen hier kein Problem darstellen dürfte – im Prinzip.

1972 sollte unsere Wunsch in Erfüllung gehen. Anlass war der V. Kongress der GST vom 14. bis 16. September 1972 in Dresden. Der krönende Abschluss sollte am 15.09.1972 eine Leistungsschau der GST sein, voran mit dem attraktiven Flugsport: Verbandsflug und Kunstflug mit Motor- und Segelflugzeugen mit teilweiser Landung zwischen den Brücken – und Fallschirmsprünge. Der ZV wollte, um sicher zu gehen, dass die komplizierten Bedingungen zwischen den beiden Brücken und zwischen Elbe und heutigem Finanzministerium (damals Bezirksbehörde der Volkspolizei) vorher „getestet“ werden. Dafür waren natürlich die Dresdner Springer prädestiniert.

Wir trafen uns am Montag, 28.08.1972 mittags zu einer Einweisung in das Sprunggelände am Königsufer und zum Aufbau des Windsackes und des Zielkreuzes. Ich bin mit meiner Tochter Angela mit den Fahrrädern hingefahren. Anschließend mit dem H3A vom BAZ, der unsere ganze Ausrüstung gebracht hatte, zum damaligen Segelflugplatz auf dem Elbufer gegenüber den 3 Schlössern. Fallschirmpacken und warten auf den Start.

Wir hatten normalen Westwind. Absetzpunkt war hinter dem heutigen Kongresszentrum über der Bahnlinie. Gesprungen wurde aus 1.000 m in der Gruppe – ich war wohl mit 8 sec. der zweite – mit PTCH-8. Ich hatte gerade am Vortage in Riesa meine drei ersten Einweisungssprünge auf diesen für mich neuen Sportschirm gemacht und natürlich gemerkt, dass der schneller dreht als mein braver RL-3/5. Und auch einen höheren Vortrieb hatte, der sich aber gut abbremsen ließ. Anflug schräg über die Elbe, aber nicht zu schnell ans rettende Ufer am Japanischen Palais, sondern erst über der Dimitroffbrücke. Alle landeten wie vorgesehen in der Nähe des Zielkreuzes auf der Wiese – und ich habe mir dabei das Sprunggelenk gebrochen (siehe Abschnitt 7.4.).

Und so darf ich zur Flugschau am 15.09.1972 unter Zehntausenden von Zuschauern vom Boden aus zusehen, wie mehrere Maschinen Fallschirmspringer auf der Elbwiese landen – und meine lieben Fallschirmsportkameraden sich anschließend auf dem Gipsbein verewigen.

Bild 83 – Warten vor dem Start auf dem Segelflugplatz Elbwiesen.

Bild 84 – Alle gut gelandet, nur ich bleibe mit gebrochenem Sprunggelenk sitzen.

Bild 85 – Ein Bannerschlepp zur Flugschau.

Bild 86 – Eine Wimpelkette.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Unser BAZ hatte sich für diese Flugschau eine besondere Attraktion ausgedacht: Fallschirmschlepp vom Boden aus. Dazu hatte Fallschirmwart Tscharntke einen RL-5 so umgebaut, dass an den Schnelltrennern zwei lange Gurte befestigt wurden, die in einem Schleppseil eingehackt wurden, wie es beim Windenschlepp von Segelflugzeugen verwendet wurde. Gleichzeitig waren die beiden vorderen Gurte des RL-5 verkürzt in den Schnelltrennern eingehängt. Dadurch sollte sich die Kappe bei einer gewissen Geschwindigkeit etwas schräg aufrichten, damit Auftrieb erzeugen und mit dem Springer aufsteigen. Aber bei welcher Geschwindigkeit? Und wie hoch kommt man? Wieviel Meter Seil musste man auslegen, um auf 50 m Höhe zu kommen? Wie lang würde dabei die Schleppstrecke am Boden sein? Am Königsufer standen zwischen den beiden Brücken nur 400 m zu Verfügung.

Das alles musste vorher in Riesa ausgiebig getestet werden. Als Testspringer wurde Hartmut Kocemba ausgeguckt, der war der leichteste von uns – und auch der schnellste. Erst mal 50 m Seil ausgerollt und am P2M befestigt. Und Hübner Uwe gab Gas. Nun musste Hartmut rennen. War das Gespann zu langsam, stieg der Schirm nicht auf. Gab Uwe anfangs zu viel Gas, schaffte Hartmut den Sprint nicht, viel auf die Schnauze und wurde solange mitgeschleift, bis Uwe das mitkriegte. Ein Bild für die Götter, wenn der Schirm gerade aufstieg und Hartmut in der Luft noch wie verrückt rannte. Wenn Uwe dann nicht gleich Gas gab, stürzte Hartmut unweigerlich wieder in den Dreck.

Bild 87 – Seilauslegen mit dem P2M.

Bild 88 – Die Vorstartkontrolle.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Dann wurden die vorderen Gurte weiter verkürzt, um den Anstellwinkel zu vergrößern und auch die optimale Seillänge ermittelt. War die Höhe erreicht, trennte sich Hartmut vom Schleppseil und gleichzeitig gingen dabei die vorderen Gurte in Normalstellung. Und Hartmut landete wie bei einen normalen Sprung. Endlich klappte es und auch bei der Flugschau am Elbufer zwischen den beiden Brücken. Dort kam Hartmut fast 50 m hoch. Aber hinterher hat sich keiner mehr an so eine riskante Übung getraut. Später sah man Rundkappenschlepp vom Motorboot aus. Und heute kam man sich mit dem Gleiter vom Auto oder einer Seilwinde auf Höhe schleppen lassen.

Bild 89 – Startfertig.

Bild 90 – Abheben.

Bild 91 – Steigflug.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Im Ergebnis dieses Flugtages war nun der ZV überzeugt, dass man auf die Elbwiesen am Königsufer springen kann. Und so durften wir mehrmals zum 1. Mai springen, nach dem die stundenlange Demonstration auf der Ernst Thälmann-Straße vorbei war und die Massen über die Elbbrücken strömten oder sich am Elbufer vergnügten.

Nach meiner Mittelfußfraktur musste ich 7 Monate pausieren, machte Ende März zwei Einweisungssprünge mit dem Schülerschirm RS-4/3C. Und am 1. Mai 1973 hing ich wieder am Himmel über Dresden und landete am Königsufer, Gruppensprung aus 1.000 m mit 8 sec. Verzögerung. Aber wieder mit meinem braven RL-3/5. Da hatten wir wohl oben den seltenen Wind aus Nord und sind über den Albertplatz abgesprungen und über der Albertstraße an die Elbe rangefahren. Unten kam der Wind aus West. Während die anderen mit ihren PTCH-8 es gegen den Wind noch rechts bis an Königsufer schafften, bin ich sicherheitshalber links abgedreht und auf der anderen Seite der Albert-Brücke gelandet.

Da steht eine einsame Weide. Der musste ich noch ausweichen. Aber dort wo ich landen wollte, lag ein junges Pärchen im hohen Gras. Das war so mit sich beschäftigt, dass es unsere ganze Springerei gar nicht wahrgenommen hatte. Ich schrie „Vorsicht!“ Der Mann richtet sich kurz auf, guckt links und rechts. Ich schrie „Von oben!“ Und ehe er entsetzt aufspringen konnte, war ich schon unten und deckte das Pärchen mit dem Schirm zu. Als beide unter dem Schirm hervorkrabbelten, entschuldigte sich der junge Bursche wortreich, er hätte mich nicht kommen sehen. Ich entgegnete: „Naja, man guckt beim Verkehr ja auch nicht nach oben.“ Da wurden beide rot, dabei hatte ich ja wirklich nur den Straßenverkehr gemeint.

Bild 92 / 93 – Springen am 1. Mai 1976 vor der Kulisse der Dresdner Altstadt.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Es folgten zwei weitere Sprünge zum 1. Mai am Königsufer: 1976 mit dem PTCH-8, 1978 mit dem RL-8, beides Gruppensprünge aus 1.000 m mit gestaffelter Öffnungszeit. Ob wir in Riesa, Dresden -Klotzsche oder auf dem Segelflugplatz auf den Elbwiesen gestartet sind, weiß ich nicht mehr. (1978 Start in Klotzsche und Anflug übern Rosengarten laut Chronik).

Bild 94 / 95 – Landung am Königsufer (1. Mai 1976).

Bild 96 – 1. Mai 1978.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Im August 1979 musste der Segelflugbetrieb auf den Elbwiesen eingestellt werden. Der Standort war sehr publikumswirksam und eine gute Werbung für den Flugsport, säumten doch an den Wochenenden tausende Spaziergänge das Gelände an der Elbe. Über die Gründe der Schließung gab es viele Gerüchte: Beschwerden der Medizinischen Akademie wegen Lärmbelästigung durch die Schleppflugzeuge. Die Stasi wolle sich nicht bei jeder Platzrunde von oben in ihr Gelände an der Bautzener Straße gucken lassen. Es gäbe Abstimmungsprobleme mit dem Flughafen Dresden-Klotzsche und das Fliegen hier besonders für Anfänger mit der Elbe, den dicht bebauten und bewaldeten Elbhang und überhaupt mitten in der Stadt viel zu gefährlich.

Trotzdem fanden hier noch bezirklich organisierte Flugtage statt, auf denen ich jeweils in einer 10er-Gruppe aus 1.500 m gesprungen bin: Am 03.09.1983 schon mit dem Gleiter RL-10 und am 23.10.1984 mit dem RL-12/2. Da bin ich schon immer als einer der letzten gesprungen, um das Schweben am Schirm über Dresden länger genießen zu können.

Allerdings habe ich mich 1984 erbärmlich blamiert. Es war mein zweiter Sprung mit dem RL-12/2 und ich hatte wohl seine Gleiteigenschaften stark überschätzt. Ich flog eine richtige Platzrunde wie mit der Jak-18A und kurvte erst vor den Blauen Wunder ein. Erst da merkte ich beim Landeanflug, dass ich viel zu niedrig war, um bis vor an die Tribüne zu kommen. Die ganze Truppe feixte: „Großväterchen hat sich verheizt“. Ich habe mich rausgeredet, dass dahinten auch noch ein paar Zuschauer standen, die einen Fallschirmspringer mal aus nächster Nähe sehen wollten. Später habe ich festgestellt, dass mein Höhenmesser 100 m nachhängt.

„Stadion der Jugend“ in Kamenz 1973

Am 03.06.1973 gab es in Zusammenarbeit mit der Offiziershochschule der Luftstreitkräfte in Kamenz einen Flugtag. Zuerst durften wir zwei Trainingssprünge aus 1.000 m auf den Flugplatz Kamenz absolvieren. Der eigentliche Vorführungssprung war in einer 4er-Gruppe mit Landung im „Stadion der Jugend“, gleich hinter den Kasernen. Alles mit RL-3/5 und ohne Probleme, bis auf das Absetzen mit 150 km/h aus der Armee-An-2. Im Stadion der Jugend fand anschließend ein Fußballspiel von ASK (=Armeesportklub) Vorwärts Kamenz gegen irgendeine andere Mannschaft der Bezirksliga statt. Der beste Zielspringer von uns sollte genau auf Anstoßpunkt landen und dort den mitgebrachten Fußball zum Anstoß ablegen. Die Unterbringung des Fußballes unter die Kombi oder an der Fallschirmausrüstung erwies sich als kompliziert. Deshalb griffen wir zu einem Trick. Unser Fallschirmwart Tscharnke eilte mit dem Ball unsichtbar in der Tragtasche zu dem Springer, der am Anstoßpunkt gelandet war und half ihn beim Ablegen des Schirmes. Und dann hielt der Springer unter den Jubel der Zuschauer den Ball sichtbar in die Höhe und legte ihn auf den Anstoßpunkt.

100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Radibor 1975

Am 06.07.1975 – im Anschluss an unsere Bezirksmeisterschaften – Start in Riesa nach Radibor. Keiner wusste genau, wo das Nest eigentlich liegt. Irgendwo nördlich von Bautzen – Sorbenland. Und keiner wusste, warum wir ausgerechnet hier springen dürfen. Man munkelte, Werner Kühne, der langjährige Leiter fliegerische Ausbildung im BV, käme aus der Gegend. Sprung in mehreren Kleingruppen aus 1.000 m mit dem PTCH-8. Landfläche war der Fußballplatz des Dorfes – und ringsherum hohe Bäume. Ich war wohl als letzter etwas spät dran und erreichte mit Müh und Not das Spielfeld. Dort stand ein Volkspolizist, der wohl die hundert Zuschauer zurückhalten sollte. Mit dem Rücken zu mir, beobachtete er die gerade gelandeten Springer. Und er hatte eine schöne weiße Mütze auf – wie eine richtige Nullscheibe. Die habe ich dann auch anvisiert. Es wäre vielleicht sogar mein erster Nuller geworden, wenn der Genosse nicht im letzten Moment entsetzt beiseite gesprungen wäre. Es wurde eine späte und sehr fröhliche Rückfahrt. Wir mussten erst der Feuerwehr beweisen, dass auch wir zünftig einen Brand (Durst) löschen konnten.

Pulsnitz 1975

Am nächsten Sonntag (13.07.1975) sind wir wieder unterwegs, diesmal nicht soweit – nur bis Pulsnitz. Den Anlass weiß ich nicht mehr. Pfefferkuchenfest eher nicht, das wird wohl zur Vorweihnachtszeit gefeiert. Dasselbe Programm wie in Radibor: Kleine Gruppen, 1.000 m, PTCH-8. Ziel: Der Fußballplatz in Pulsnitz.

Man sucht sich im freien Fall immer einen Orientierungspunkt (OP), auf den man zufällt. In Pulsnitz sind wir über den Friedhof abgesprungen. Mein OP war eine frischausgehobene Grabstelle. Das Bild hat sich tief eingeprägt. Nur ein kurzer Gedanke: „Wenn´de dich jetzt durchfallen lässt – bis in das Loch – ham´se weniger Arbeit mit dir.“ Aber wahrscheinlich hätte ich das Loch gar nicht getroffen und außerdem würde ja der Automat vorher ziehen. 8 sec. rum – also Schirm aufmachen. Jeder Springer hat sich wohl mal vorgestellt, was wäre, wenn …

Flugtag Pirna-Pratschwitz 1976

03.07.1976 – Das erste Mal in Pirna gesprungen – Wahrscheinlich Gruppensprung mit PTCH-8 aus 2.000 m mit 25 sec. Verzögerung – keine Erinnerungen.

Flugtag Riesa-Göhlis 1984

Es gab am 23.09.1984 wiedermal einen Flugtag auf dem „eigenen“ Platz. Massenabsprung mit 50 RS-8 aus 600 m.

Ins Stadion von Energie Cottbus 1986 und 1987

Anlass war das jährliche Pressefest der Lausitzer Rundschau. Dazu organisierte das BAZ Neuhausen eine Sprungveranstaltung in das „Stadion der Freundschaft“ der BSG Energie Cottbus. Da wir zu dieser Zeit in Neuhausen sprangen, hatte OI Horst Fenske immer ein paar von uns Dresdnern FS-Lehrer mitmachen lassen.

Energie Cottbus spielte wohl gerade wieder mal in der DDR-Oberliga. Aber zum Pressefest war das wahrscheinlich nur irgendein Freundschaftsspiel. Energie Cottbus hatte – wie Dynamo Dresden – schon immer eine große und lautstarke Fangemeinschaft. Das Stadion war auch hier beide Mal voll. Ob wir hier auch den Fußball mitbringen sollten und den gleichen Trick wie in Kamenz anwendeten, weiß ich nicht mehr.

Das Spielfeld hat eine Nord-Westausrichtung, damals noch in ovaler Form mit Aschenbahn, mit nur einer überdachten Tribüne auf der Westseite und ansonsten nur offene Steh- und Sitzplatztraversen. Und das Stadion liegt zwischen einer dreigleisigen Eisenbahnlinie im Norden und der vierspurigen B 168 im Süden. Auf der Westseite die Spree mit hohen Ufergehölz und Bäumen und auf der Ostseite der Elias-Park mit hohen Bäumen. Wenig Ausweichmöglichkeiten – selbst mit dem Gleitfallschirm eine knifflige und spannende Angelegenheit.

Der erste Vorführungssprung war am 01.06.1986 – eine 10er Gruppe aus 1.000 m mit RL-10/2.

Wir hatten Südwind und der Anflug erfolgte über den Spreeauenpark. Über der Osttraverse eine 180° – Kurve und gegen den Wind angeflogen. Da hatten wir die ganze Länge des Spielfeldes zum Ausschweben.

Ein Jahr später, am 24.05.1987, der zweite Vorführungssprung ins „Stadion der Freundschaft“. 10er-Gruppe aus 1.200 m mit dem RL-10/2. Diesmal hatten wir Westwind. Absprung über den Bahnhof. Mit 1.200 m Höhe hätten wir eigentlich eine bessere Höhenstaffelung erreichen müssen. Aber für Carsten Meyer und mich als die beiden letzten wurde es knapp. Wir mussten schnell ranfahren und gegen den Westwind quer zum Spielfeld landen. Wir sind ziemlich tief über die Osttraverse eingeschwebt. Ich war fast auf gleicher Höhe vielleicht 5 m hinter Meyer und bin damit in die Wirbelschleppe seines Gleiters geraten. Das war ein ganz schöner Schreck, als mein Schirm plötzlich absackte. Die Höhe langte gerade noch, um über die Zuschauerabsperrung zu kommen und auf der Aschenbahn zu landen.

Großflugtag Neuhausen 1986

Anlass war der Abschluss eines internationalen Wettkampfes im Präzisionsflug auf dem Flugplatz Neuhausen. Da war Gudrun Herbig, die wohl einzige Motorfliegerin in der DDR, auf ihrer Wilga Vizemeisterin geworden und sie hatte auch ihren 50. Geburtstag. Auf dem Platz standen noch jede Menge polnische und DDR-Wilgas sowie tschechische Z-43. Die Armee war mit den Hubschraubern Mi-8 und Mi-12 sowie dem zweimotorigen Verbindungsflugzeug L-410 vertreten. Und ein echter Veteran – eine Meta Sokol vom ZV. Am Vortag konnten wir noch einen Trainingssprung aus 1.000 m in einer 7er Gruppe mit dem RL-10/2 machen.

Bild 97 / 98 – Der internationale Wettkampf im Präzisionsflug.

Bild 99 – Das Transportflugzeg L-410 der Luftstreitkräfte der DDR.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Da sich alles auf dem Flugplatz abspielte, konnten wir einiges von der Flugschau am 07.09.1986 vor fast 75.000 Zuschauern miterleben: Kunstflug mit der Z-526 bis auf 50 m runter, Kunstflug mit der MiG-21 und Verbandskunstflug dreier L-39 Albatros. Unser Beitrag war eine 12er-Gruppe aus 1.000 m mit dem RL-10/2. Aus der Lautsprecheranlage klang mehrmals der Westschlager von Reinhard Mey: „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein…“. Und hinter der Packzone am Waldesrand mit ihren Fallschirmkappen gab es im Wald jede Menge Rotkappen (Birkenpilze).

Bild 100 – Das tschechoslowakisches Sport- und Reiseflugzeug L-40 Meta Sokol.

Bild 101 – Formationsflug mit den Schulflugzeugen der NVA L-39 Albatros.

Bild 101 – „Rotkappen“.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Die Großflugtage wurden vom ZV der GST organisiert. Sie hatten eine Dauer von 2-3 Stunden und bis zu 200.000 Zuschauer. Organisator und Flugleiter war meisten Manfred Spenke, langjähriger Leiter fliegerische Ausbildung beim ZV. Bezirkliche Flug- bzw. Sprungveranstaltungen mussten beim ZV angemeldet werden. In der Regel hat das der OI über den BV gemacht. Dafür gab es ein eigenes Gesetzblatt (Gbl.II – 16/1966). Dazu war ein Haufen Zustimmungen einzuholen und Papier einzureichen.

1973 haben wir Robotroner in zwei Fällen selbst eine Sprungveranstaltung initiiert. Am 25.08.1973 wollten wir dort zum Kombinatssportfest in das Philipp-Müller-Stadion an der Bodenbacher Straße springen. Das sollte ein Dankeschön sein, dass uns der Betrieb für das Fallschirmspringen großzügig freistellte, aber auch Präsentation unseres Könnens und Werbung für den Fallschirmsport. Die Sportplatzanlage war eigentlich groß genug für eine Ziellandung mit dem RL-3/5. Aber ringsherum war bebautes Gelände und die viel befahrene Bodenbacher Straße mit einer Straßenbahn. Kaum Ausweichmöglichkeiten in einer Notsituation. Das hat dann wohl den ZV dazu veranlasst, keine Genehmigung zu erteilen. Die Absage erreicht mich erst zwei Tag vorher im Urlaub in Bernsdorf.

Für einen Sprung ins „unbekannte Gelände“ am 13.10.1973 als Gegner der Kampfgruppeneinheit des ZFT Robotron erhielten wir die Genehmigung (siehe Abschnitt 5.3.).

3.8. „Streckenflüge“

Streckenflug Riesa

Irgendwann war auch ich mal dran, einen Beitrag für die Chronik der GO Robotron zu schreiben. Das Erlebnis vom 459. Sprung am 06.11.1977 mit dem Titel „Streckenflug“:

„Eigentlich bin ich kein richtiger Springer, sondern lieber ein Flieger. Vor die Wahl gestellt, aus 2.000 m 30 sec. freien Fall oder sofortige Öffnung, entscheide ich mich für letzteres – auch wenn einige das als Zeichen von Angst auslegen. Jeder Sprung ist ein unvergessliches Erlebnis – oder sollte es zumindest sein. Je länger – umso besser.

Welch herrliches Vergnügen – über Wälder, Wiesen und Felder lautlos zu schweben. Bloß schade, dass jedes Mal die Reise so kurz ist, dass es immer abwärts geht und es immer derselbe Wald, die gleichen Wiesen und Felder rund um den Flugplatz sind. Gebe es bei uns Ballonsport – ich wäre einer der ersten. Umso mehr begrüße ich den RL-10. Mit diesem Schirm werde ich in Rente gehen.

Ist es da verwunderlich, dass ich – die bestehende Wettersituation nutzend – für einen Streckenflug aus 2.000 m plädiere:

- Wir haben eine einzigartige Sicht – wie sie im Jahr nur 1-2- mal auftritt. Dresden liegt zum Greifen nahe. Über die Tafelberge der Sächsischen Schweiz, Geising und Kahleberg im Osterzgebirge reicht der Blick weit ins Böhmische Mittelgebirge. Die Lausitzer Berge sind bis zur Landeskrone bei Görlitz zu verfolgen. Im Westen sind die Industriekomplexe von Borna bei Leipzig zu sehen und selbst im Norden sind Hügel zu erkennen (Fläming?). Das gab es noch nie!

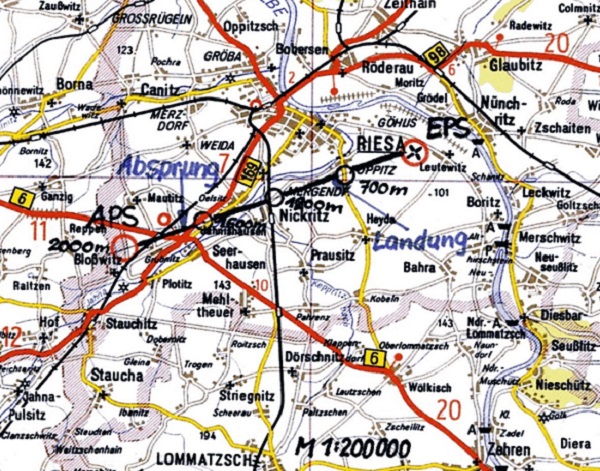

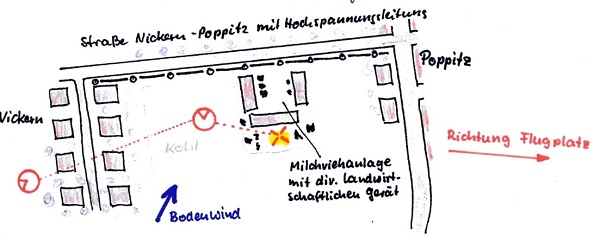

- Es weht ein strammer Wind, der herrlich lange Abdriften ergibt. Am Boden gerade noch FSBO-zulässig, weht er in der Höhe hyperisch – aus Westsüdwest. Nachdem einige Absetzer ihre Zöglinge per Schirm bis an die Elbe geschickt haben, pendelt sich als Absetzpunkt der Ortseingang von Poppitz ein – für die kombinierten Sprünge der Sportsspringer vor der Straße Riesa-Meißen (über Kobeln) – für die 800 – 1.000 m-Zielspringer mit RC 4/3C die Sandkuhle hinter der Straße.

Die Zustimmung des Oberinstrukteurs liegt vor: „Denkt ja nicht, dass ich euch holen lasse, wenn ihr sonst wo landet!“ Diesem weisen Hinweis zufolge wird vorsichtshalber das Fahrgeld für die Elbfähre Nünchritz-Leutewitz eingesteckt. Mit im Verband sind die beiden Rainer: Franke auf PTCH-8 und Weber auf RL-8.

Dem Streckenflug liegt folgende Abdriftberechnung zugrunde:

Die Strecke wird in 4 gleiche Teile geteilt, die jeweils durch folgende Höhen charakterisiert werden: Absprung 2.000 m → 1.600 m → 1.200 m → 700 m → Landung

- Dabei wird von der alten Wetterregel ausgegangen, dass der Westwind – der böse – in der Höhe zunimmt und in Richtung West-Nord dreht, d.h. die Abdrift für 400 m Höhenunterschied von 2.000 m → 1.600 m ist annähernd der von 700 m Höhenunterschied bei 700 m →

- Der Absetzpunkt für die kombinierten Sprünge vom Vormittag = 1. Teilstrecke.

- Beim Anflug mit der AN-2 wird die Flugzeit für die 1. Teilstrecke gestoppt und durch Einprägen markanter OP, OL oder OF (Orientierungspunkte, -linien oder -flächen) die Kontrollpunkte der anderen Streckenteile für einen Höhenmesservergleich bestimmt.

Mehrmaliges (!) Befragen der beiden Verbandsmitflieger ergab keine Einwände gegen diese Abdriftberechnung. Der Rest der Fallschirmsprunglehrer und -assistenten feixt aber schon in Erwartung des Kommenden.

Nachdem diese Kameraden in 2.000 m – sich im freien Fall austobend – nacheinander die Maschine verlassen hatten, ergab die Messung für die 1. Teilstrecke Poppitz eine Flugzeit 60 sec. Mit Kurs 250° – Überflug bei der 2. Minute: Bahnlinie Riesa-Nossen. Bei der 3. Minute: größere Wasserfläche im Tal der Jahna vor Seerhausen. Bei der 4. Minute: Soweit lassen wir es nicht kommen. Kurz nach der 3. Minute an der Straßenkreuzung der F6 – F169 bei Seerhausen: Nun aber nichts wie raus. Der Platz ist ja j.w.d. (janz weit draußen).

Trotzdem wird aus alter Gewohnheit erst mal gegenstellt. Aber nur ganz kurz, dann geht´s mit vollen Segeln nur noch volldrauf. Schnell werden gedanklich vier neue Teilstrecken aufgebaut. Der 1. Kontrollpunkt bei 1.600 m Höhe stimmt noch annähernd. Aber dann … dann stimmt an unserer Berechnung überhaupt nichts mehr.

Natürlich ist das Fliegen entlang des Jahna-Tales herrlich – aber keine Zeit für die Gegend. Der Blick wandert immer öfters vom Höhenmesser zum nächsten Kontrollpunkt und zurück. Es geht viel zu schnell abwärts und viel zu langsam vorwärts. Die Eisenbahnlinie (Soll 1.200 m Höhe) wird nur noch mit 700 m Höhe überflogen. Über Mergendorf sind es nur noch knapp 200 m. Die Leute schauen erstaunt, wo die beiden Fallschirme herkommen – weit und breit kein Flugzeug zu sehen. Ja – nur 2 Fallschirmspringer. Kamerad Weber hat sich infolge geringeren Gewichts und besserer Schirmtechnik von der Gruppe abgesetzt und versucht krampfhaft, doch noch den Platz zu erreichen.

Für uns wird es Zeit, einen geeigneten Landeplatz zu suchen. In 150 m Höhe bietet sich dabei folgendes Bild:

Der Wind drückt mächtig aus Süd – in Richtung Hochspannungsleitung. Die Bude rumnehmen bedeutet knappen Überflug über die Leitung und Straße: zu riskant! Konsequent weiter auf Ostkurs bedeutet: Landung in einer Milchviehanlage! Also etwas dwars zum Wind gesegelt. Und was steht dort: Ein großer schöner Strohhaufen, 4 m hoch und 15 m im Geviert. Eine weichere Landung ist wohl kaum denkbar.

Rainer Franke – ebenfalls im harten Abwehrkampf gegen die Hochspannungsleitung – landet im Kohl. Schreiend verständigen wir uns über Unversehrtheit von Leib und Seele, derweil Rainer Weber fernab jeglicher Zivilisation auf einen Maisstoppelfeld niedergeht.

Da Rainer Franke aus Mergendorf stammt, beschließen wir, die 1 km zur elterlichen Wohnung zu laufen, um mit Vater Frankens Hilfe und Wartburg zum Platz zurückzukehren. Mit dem Schirm auf den Armen wandern wir auf der Landstraße dahin. Rechts schauen uns zwei Pferde (!) erstaunt an. Ein Königreich für ein Pferd – das würde fetzen, wenn wir zurück geritten kämen. Vor uns bremst ein Moskwitsch. Der Fahrer entpuppt sich als Bekannter von Rainer. Und wenige Minuten später melden wir uns beim Sprungleiter zurück: „Kamerad Großer vom 457. Sprung zurück – Springer gesund – Material vollzählig – etwas weit weg gelandet – aber es war herrlich!“

Während wir mit Fallschirmpacken „fast“ schon wieder fertig sind, kommt Kamerad Weber im Schweiße seines Angesichts nach größerem Fußmarsch über Felder und Wiesen endlich auch. Das kommt davon, wenn man sich unerlaubt von der Truppe entfernt.

Für wahr – ein würdiger Abschluss des Sprungjahres 1977“

Solche „Langstreckenflüge“ habe ich auch auf den anderen Flugplätzen probiert. Man musste immer den jeweiligen OI für eine derartige „Übung“ animieren. Die Sprünge standen ja in keinem Ausbildungsprogramm. Und möglichst 8 – 10 interessierte Springer“ gewinnen, damit sich der weite Abflug der An-2 lohnte.

Streckenflug Halle-Oppin

Am 30.05.1982 bin ich in einer 10er-Gruppe bei einem strammen Bodenwind von 8 m/s aus Nordwest aus 2.000 m über den Petersberg abgesprungen – mit 250 m Höhe NN angeblich die höchste Erhebung auf dem Breitengrad zwischen Ural und dem Atlantik – und nach 8,5 km Überlandflug mit dem RS-8 im Sandkasten von Halle-Oppin gelandet.

Streckenflug Jahnsdorf

Am 02.06.1983 machte in Jahnsdorf sogar der OI „Ede“ Weber mit. In einer 9er-Gruppe sprangen wir aus 1.800 m – hier allerdings schon mit dem Gleitfallschirm RL-10 – kurz vor Oelsnitz ab. Nach 7 km Flug über eine Hochspannungsleitung, die Autobahn und einem schönen Wiesental mussten wir über den Platz noch Höhe abkurbeln. Wir hätten noch weiter rausfliegen können, aber Ede hatte wohl die Nerven verloren.

Streckenflug Neuhausen

Am Flugplatz Neuhausen bin ich am 05.07.1986 mit dem RL-10/2 in einer 6er-Gruppe aus 2.000 m über der Talsperre Spremberg abgesprungen. Da hatte uns aber der Südwind in der Höhe im Stich gelassen. Während meine Kameraden gerade so den Platz erreichten, habe ich als letzter Springer sicherheitshalber vor der Eisenbahnlinie beigedreht und bin auf einem Acker gelandet.

Streckenflug Pirna-Pratzschwitz

Wir wollten schon immer mal über der Sächsischen Schweiz abspringen. Dort verlief damals die internationale Lufttrasse B 52 und wir konnten in diesen Luftraum nur mit direkter Absprache mit dem Tower Dresden-Klotzsche über 2.000 m. Außerdem brauchten wir dazu den Ostwind. Am 25.05.1989 war es endlich soweit. Leider hatten wir nur schwachen 4 m/s Bodenwind aus Ost. Für unser Unternehmen erhielten wir eine Höhenfreigabe von 3.600 m. Als Absetzpunkt hatten wir uns die Elbe zwischen Königstein und Lilienstein ausgeguckt. Wir waren 9 Kameraden – alle mit Gleitfallschirmen RL-10 und RL-12. Und alle wollten an die offene Tür, um sich die Gegend von Pirna elbaufwärts anzuschauen.

Plötzlich bedeutete uns der Pilot, unsere Höhenfreigabe wäre auf 2.300 m begrenzt worden. Also mussten wir vorher raus – hinter Wehlen über den Rabenstein. Rechts das ganze Massiv der Vorderen Sächsischen Schweiz mit der Bastei – sagenhaft – wunderschön – herrlich – ein Traum. Dann Überflug über die Elbe und über Stadt Wehlen. Dann ging es die alte Wehlstraße hoch nach Dorf Wehlen und über der Pirnaer Straße in Richtung Mockethal. Hoch ging es natürlich nicht, sondern ständig abwärts – und vorwärts.

Ich konnte mich nicht satt sehen an der Gegend. Links die Elbe mit den Postaer Sandsteinabbrüchen und rechts der Blick in das bewaldete Tiefe Tal der Herrenleite – mit zwei hellen großen Sandstein-Tagebauen. So was sieht man ja beim Wandern nicht. Und eine Eisenbahnlinie, die plötzlich in den Berg verschwindet. Dort befanden sich die unterirdischen Anlagen des Komplexlagers KL-32 der NVA – streng geheim. Man munkelte immer, dass dort Raketen oder gar Atomwaffen gelagert werden. Als mit der Wende sich Zivilisten Zugang zu der geheimen Anlage verschafften, stellte sich heraus, dass sich hier nur Materialien für die medizinische Versorgung der NVA befanden.

Herrlich auch der Blick in den Mockethaler Grund mit seinen Sandsteinbrüchen und den schmucken Häuschen. Noch über ein Stück Acker und nun wird es kriminell. Denn dann kommt Pirna-Copitz mit einer großen geschlossen Bebauung, Erst Siedlungshäuser, an der Straße nach Lohmen 2- bis 4-geschossige Einzelhäuser und hinter der Bahnlinie dann die Neubauten der AWG mit langzeiligen 5-Geschossern. Wenig Möglichkeiten für eine Außenlandung, höchsten auf den Sportplatz hinter der Wesenitz. Aber wir hatten vorher schon geplant, mit der nötigen Höhenreserve Pirna-Copitz zu überqueren. Da der Ostwind in der Höhe doch etwas stärker als am Boden blies, sind wir mit fast 800 m Höhe am Platzrand angekommen. Wir hätten also ein ganzes Stück weiter rausfliegen können. Überlandflug von fast 11 km Länge. Ich habe die Dauer gestoppt: 11½ Minuten – ein unbeschreibliches Erlebnis.

Mein 30-jähriger Traum: Ein Langstreckenflug aus 4.000 m

4.000 m war die Absprunghöhe für einen Freifallsprung mit 70 Sekunden Verzögerung. 4.000 m war auch die Grenze für die An-2. Sie brauchte dafür fast eine Stunde bis hoch. Und 4.000 m war auch die Grenze für Fliegen ohne Sauerstoffmaske. Da oben wird die Luft langsam dünne – und kalt.

Oberinstrukteur Werner Schmidt hatte in den 60er Jahren allen, die mal ein Wochenende extra nach Riesa kommen, um die Baracke zu streichen, einen 4.000er versprochen. Also habe ich fleißig mit gepinselt. Aber ausgerechnet, als Schmidt den 4.000er zu Ostern 1966 ansetzte, war ich nicht am Platz.

In Halle-Oppin hätte ich mal einen 4.000er machen können – im November 1986 mit dem RL-10/2. Unten 50 C, oben -200 C. Alle Springer in der einen Maschine sprangen die 70“ freien Fall und kamen mit fast erfrorenen Wangen, Nasen- und Fingerspitzen unten an. Als einziger hätte ich vielleicht weit, weit rausfliegen dürfen für eine sofortige Öffnung. Aber einen Langstreckenflug ohne Streckenvorbereitung, im kahlen November und bei der Kälte? Da habe ich gekniffen.

Und das Schlimmste: Meine Frau Waltraut sprang am 11.04.1992 aus Anlass ihres 50. Geburtstags aus 4.000 m: In Riesa-Göhlis aus einer Cessna mit Peter Dank als Tandemmaster. Das hat mich lange mächtig gegrämt. Und nun ist auch mein Enkel Philipp aus 4.000 m gesprungen. Das hatte er sich zu seinem 20. Geburtstag gewünscht: Am 24.08.2019 auf dem Flugplatz Bautzen aus einer Gippsland GA-8 Airvan, wieder mit Peter Dank als Tandemmaster. Da bin ich sehr stolz drauf.

„Thermiksegeln“

Segelflieger benutzen, um lange in der Luft zu bleiben, die Thermik, d.h. aufsteigende Luft über sich erwärmenden Flächen. Diese Thermik ist mitunter eng begrenzt – wie eine Art nach oben gerichteter Schlauch oder Trichter. Die Segelflieger nennen das – „Bart“. Und sie können an bestimmten Wolkenformationen und der Charakteristik der Erdoberfläche erkennen, wo sich solche „Bärte“ befinden. Außerdem haben sie im Flugzeug ein Variometer, dass ihnen unmittelbar das Steigen und Sinken anzeigt.

Ein Maß für die Qualität eines Segelflugzeuges ist die Gleitzahl, d.h. das Verhältnis von Flug- und Sinkgeschwindigkeit bei einem optimalen Gleitwinkel. Hochleistungs-Segelflugzeuge haben eine Gleitzahl von 1:30. Das heißt aus 1 km Höhe käme man 30 km weit – ohne Thermik. Unser damals bester Gleitfallschirm RL-12/2 hatte bei einem Vortrieb von 10 m/s und einer Sinkgeschwindigkeit von 3,5 m/s eine Gleitzahl von 2,8 – 3. Der PD-47 hätte danach eine Gleitzahl von 0,3 gehabt.

Ein guter „Bart“ schafft es schon mal auf 5 m/s Steigen. Das würde reichen, um als Fallschirmspringen oben zu bleiben. Einmal bin ich in Klix in einen solchen „Bart“ geraten. Ich merkte das daran, das der Schirm unruhig „rüttelte“ und der Druck an den Beingurten und dem Sitzgurt sich veränderte: Es zog mich nach oben. Ich versuchte den „Bart“ auszukurbeln. Und das herrlichste: 5 Meter neben mir kreiste ein Storch eine kurze Weile mit, wir guckten uns erstaunt an – aber dann verschwand er nach oben, d.h. ich verschwand schneller nach unten. Er hatte doch eine bessere Gleitzahl als ich mit meinem 75 kg auf RL-3/2. Unvergesslich!

Mit dem Gleitfallschirm RL-10/2 hatte ich einmal einen echten Thermikflug. Das war am 25.05.1989 in Pirna-Pratzschwitz. Sprung aus 1.000 m, Nach dem manuellen Öffnen nach 3 sec. merkte ich, dass es nach oben ging. Selbst mein Höhenmesser zeigte mir Steigen an. Jetzt versuchte ich – spürbar am unruhigen „Rütteln“ des Schirmes – den „Bart“ ganz bewusst auszukurbeln. Immer mit leichten Kurven erreichte ich schnell wieder meine Absprunghöhe 1.000 m und zeitweilig sogar 1.200 m. Unten starte schon wieder die An-2 für das nächste Absetzen. Da ich mich im Anflugbereich und immer noch in der Nähe des Absetzpunktes befand, wollte ich nicht riskieren, dass ich der An-2 in die Quere komme oder mir ein Springer bei seinen freien Fall auf die Kappe springt. Deshalb habe ich meinen Thermikflug abgebrochen, bin seitlich abgeflogen, habe meine Höhe abgekurbelt und bin nach 7 ½ Min. im Sandkasten gelandet. Die Zeit weis ich deshalb so genau, weil ich meine Uhr wie gewohnt beim Absprung gedrückt und bei der Landung gestoppt habe – Unvergesslich!

Beim Thermikfliegen ist ein Vorteil gegenüber dem Segelflugzeug, dass man mit einem Fallschirm einen viel engeren Kurvenradius fliegen kann und so das Zentrum eines „Bartes“ viel besser auskurbeln könnte. Dazu müsste man aber auch ein Variometer haben und der Absetzpilot müsste den Springer in so einen „Bart“ absetzen können. Aber so ein Thermikflug wäre dann sicher mit einer Außenlandung verbunden – womöglich mit einer Landung auf Hindernissen – und das war beim Fallschirmspringen schon ein besonderes Vorkommnis.

Deshalb war Thermik für uns mehr ein lästiges Übel – konnte es doch die ganze Abdriftberechnung zunichtemachen. Das traf dann besonders die „leichten“ Mädchen mit dem PD-47. Mit ihrer Sinkgeschwindigkeit von 3 m/s unter einer schönen Cumulus-Wolke hatten sie keine Chance. Bei dem geringen Vortrieb half da auch konsequentes Gegenstellen nicht. Slippen durften die Sprungschüler nicht und Abkurbeln der Höhe war mit dem PD-47 zu kraftaufwändig gewesen und hätte auch nicht funktioniert. Das wurde dann zwar mit dem Schülerschirm RS-4/3C etwas besser, brachte aber auch hier bei Thermik-Wetterlagen ungewollte Außenlandungen. Solange die Mädchen dabei auf dem Acker runterkamen, ging das noch.

Aber wir hatten in Riesa bei der häufigsten Windrichtung West in 1.000 m Entfernung einen hohen Kiefernwald und rechts dahinter bei 1.600 m Entfernung das Dorf Leutewitz. Bei Südwind kam nach 900 m das Objekt, ein Wäldchen mit hohen Kiefern und einer hohen Scheune und etwas links die Schweinemästerei des Volksgutes – und bei 1.600 – 1.800 m die Elbe. Deshalb waren Wasserlandung, Baumlandung und Landung auf aller Art von Hindernissen immer Thema im Sprungspiel und beim Training am Pendelgerüst.

Ein ungewollter Thermikflug eines leichten Mädchens ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Strammer Westwind und Thermik – Zielsprung aus 800 m mit PD-47 – das Mädchen kam und kam nicht runter, sondern stieg sogar nach oben. Sie verschwand hinter Leutewitz, überquerte die Elbe, tangierte das Chemiewerk Nünchritz und landete nach 4,5 km Abdrift in der Nähe des Großteiches bei Leckwitz – unbeschadet. Nur das wussten wir ja nicht, wir konnten ja nicht mehr sehen, wo sie runterkam. Aber unser Absetzpilot hatte das Abtreiben des Mädchens gesehen, kreiste im Tiefflug über das gelandete Mädchen, verständigte uns per Funk über die offensichtlich unversehrte Landung, denn das Mädchen winkte. Und er gab den Landeort durch. Nun raste der Sprungleiter Uwe Hübner mit dem P2M nach Riesa, durch die Stadt, über die Brücke und durch Nünchritz und sammelte das glückliche Mädchen ein. Das hätte übel ausgehen können, besonders wenn sie im Chemiewerk runtergekommen wäre. Wir hatten die ganzen 20 Jahre Ausbildung in Riesa keine Wasserlandung in der Elbe – Gott sei Dank (oder ist Petrus für Wind und Thermik zuständig). Auf jeden Fall Dank unsere guten Absetzer! (Rainer Franke berichtete mir von einer Landung auf einem Lastkahn auf der Elbe).

Eine solche ungewollte Abdrift habe ich dann nochmals in Neuhausen erlebt, als ein Mädchen mit dem RS-4/3C erst nach 15 km runterkam. Auch hier verfolgte der Pilot die Landung und sie musste mit dem Lkw „heimgeholt“ werden.

Es gab wohl in der DDR zwei Fälle, wo Fallschirmspringerin mit geöffnetem Sprungfallschirm in eine Gewitterwolke „eingesaugt und hochgezogen“ wurden – rauf und runter – wahrscheinlich in Höhen bis zu 6.000 – 7.000 m – und mit Erfrierungen und Anzeichen von Erstickung halb bewusstlos von der Wolke „ausgespuckt“ und nach fast einer Stunde landeten.

Unter der Überschrift „ Ungewöhnliche Gewitterreise“ veröffentlichte das „Neue Deutschland“ vom 24.07.1975 folgende Notiz:

„Bei einem Fallschirmspringen aus ungefähr 700 m Höhe in der Nähe von Gera geriet eine GST-Sportlerin (Veronika Langheinrich) in einen außergewöhnlich starken Auftrieb. Er trug sie in etwa 3.500 m Höhe, wo sich eine Gewitterfront befand. Eine Stunde dauerte die ungewöhnliche Luftreise, eines Phänomen, das seinesgleichen sucht. In der Nähe der 40 km entfernten Stadt Altenburg ging die Sportlerin auf einer Wiese nieder. Durch die große Höhe war sie stark unterkühlt, wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und befindet sich dort noch in Behandlung. Das Fallschirmspringen will sie recht bald wieder aufnehmen.“

Im Internet habe ich einen Beitrag über einen Gewitterflug von Ewa Wisnierska, deutsche Vize-Weltmeisterin im Gleitschirmfliegen, in Australien gefunden. Sie sei in einer Gewitterfront mit 15 – 20 m/s bis auf 9.000 m gezogen worden und überlebte trotz minus 50 Grad eisiger Kälte und extrem dünner Luft. Ein US-Pilot soll nach dem Katapultieren in großer Höhe sogar im freien Fall mehrmals „nach oben gefallen“ sein, ehe sich später sich der Fallschirm öffnete. Das würde aufsteigende Luftströmungen vom mindestens 50 m/s bedeuten.

Wir haben damals unter den FS-Lehrern diskutiert, ob es sinnvoll ist, sich in einem solchen Fall in der Gewitterwolke vom Sprungfallschirm zu trennen, durchfallen zu lassen und bei Erdsicht den Rettungsfallschirm zu öffnen. Aber wer will schon bei Gewittersturm mit dem Rettungsfallschirm landen?