"Du fliegst wie ein Adler!"

3. Meine persönliche Springerei

3.1. Dier ersten Jahre als Sportspringer

3.1.1. Langstreckenrekord im Schleifen

Ende März 1963 bin ich wieder auf den Flugplatz in Riesa-Göhlis zu einem Wochenendlehrgang mit der L-60: Wiederholungssprung 800 m, Zielsprung 600 m und 10“-Stil aus 1.000 m. Der letzte Sprung geht in die Annalen ein als „Langstreckenrekord im Schleifen!“

Im Sprungtagebuch habe ich vermerkt:

„Aussteigen normal. Mit rechten Arm an der Strebe zu hoch angefasst, dadurch beim Abgang Schraube rechts. Geistig unklar. In der Luft gestrampelt, dann alles eingezogen und wieder langsam ausgefahren, dadurch 6. – 8. Sekunde einigermaßen Lage. Durch das Gucken nach der Zeit Hände eingefahren, dadurch in steiler Kopflage geöffnet. Sinken normal. Clou: nachweisbar 350 m Schleifpartie. Habe versucht, untere Fangleinen einzuziehen. Mir dabei den Arm abgeschnürt. Uhr weg, Kombi zerrissen. Total fertig. Konnte nur durch fremde Hilfe geborgen werden.“

Wir hatten 6 – 8 m/s Bodenwind, eigentlich hätten wir deshalb gar nicht springen dürfen. Aber harte Hunde wie wir. Bei dieser Windgeschwindigkeit hat es keinen Zweck, den PD-47 gegen den Wind zu landen. Das bringt nicht viel für die Landegeschwindigkeit. Um keine – viel gefährlichere -Rückwärtslandung zu machen, hätte ich mich im Gurtzeug eindrehen müssen. Da sieht man nicht viel und man kann dann leicht seitlich aufschlagen. Dafür sind die Gelenke auch nicht ausgelegt. Also volle Bulle – Aufschlag – Fallschirmspringerrolle – fast als Salto in der Luft – stehen. Eigentlich hätte ich jetzt den Schirm umlaufen müssen, damit er in sich zusammenfällt. Aber ehe ich losrennen konnte, lag ich schon wieder auf den Bauch und der Schirm zerrte mich über den Platz. Jetzt sollte man eine halbe Bodenrolle in die Rückenlage machen, die Beine nach vorbringen, sich in den Stand ziehen lassen und dann losrennen. Ging auch nicht.

Die andere Variante war, die unteren Fangleinen so an sich zu ziehen, dass dabei die Kappe in sich zusammenfällt. Hol mal ein Segel von 71,5 m2 bei Sturm ein! Ich habe dabei die Fangleinen so über den rechten Ellenbogen gewickelt, wie man eine Wäscheleine aufwickelt. Ein neuer Windstoß und das Fangleinenbündel schnipst mir vom Ellenbogen, nimmt meine Armbanduhr mit – und „heidewitzka“ geht es weiter mit 30 km/h schleifend über die Grasnarbe Richtung Riesa. Ich war so fertig, dass ich mich nur noch auf den Rücken gelegt habe und gewartet habe, dass sich der Schirm in der Hecke am Flugplatzrand verfängt. Mittlerweile hatte der Sprungleiter gemerkt, dass ich keine Reaktion mehr zeigte und war mir mit dem Jeep hinterher gefahren. Leider in meiner Schleifspur und damit direkt über meine Armbanduhr. Totalschaden.

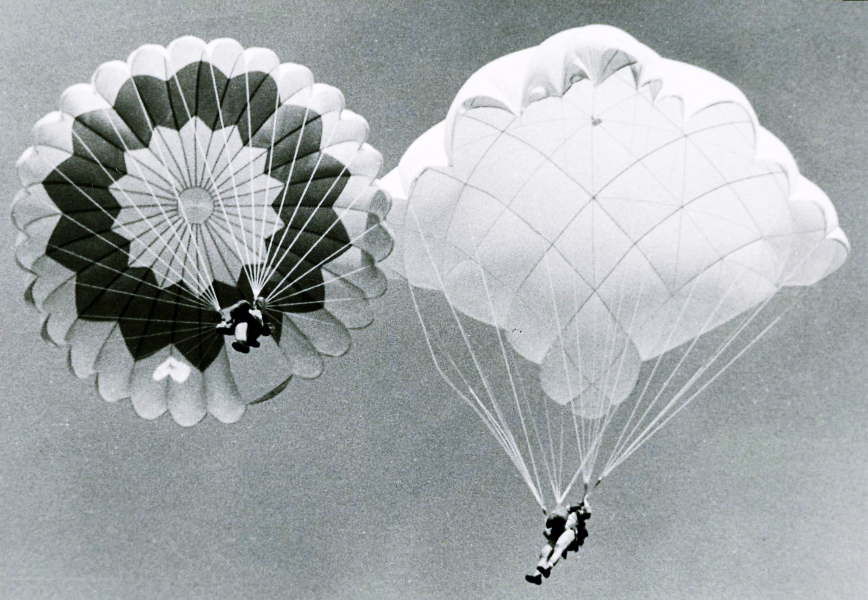

Bild 1 / 2 – Die Kontrolle des Fallschirms und das Beenden des Schleifens wurde unter anderem geübt, indem man Fallschirme

durch den Propellerwind der AN-2 aufblasen ließ und der Springer über den Boden gezogen wurde.

(Bildquellen: Bild 1 – 2 Heinz Großer)

3.1.2. Der erste „Vorführungssprung“

Drei Wochen später bin ich wieder auf dem Platz zu einem Wochenlehrgang mit der An-2. Aus dem Brief vom 17.04.1963 an Waltraut:

„Habe bis jetzt 4 Sprünge gemacht, deshalb so wenig, weil ich Gruppenlehrer mache. D.h. den Leuten die Packvorgänge abnehmen, Sprungvorbereitung durchführen, die Gruppe selber absetzen und dann als letzter raushüpfen darf. Und da die Gruppe viel zu langsam packt, können wir nur 2 Sprünge am Tag machen.

Hausen tun wir in Leutewitz im Saal des Gasthofes auf Matratzen. Mir ist es gelungen, ein altes Sofa als Schlafgelegenheit zu ergattern. Dazu zwei Decken, verdammt kalt des Nachts gewesen.

Habe heute meine ersten 15 Sekunden freien Fall gemacht. Ist klasse gewesen. Ansonsten macht´s großen Spaß. Aber am schönsten wär´s, wenn Du mit hier wärst. Nach Riesa bin ich noch gar nicht reingekommen, konnte mir noch keine Turnschuhe kaufen. Heute war es verdammt heiß, habe mir einen Sonnenbrand geholt. Das bisschen Geld geht an Limonade drauf. Das Essen ist miserabel, dürfte also wieder einige Pfunde verlieren. Z.Z. ist wieder Trauer mit trinken. Mutter Schleinitzs Vorrat an Selters, Limonade und Dunklen ist alle. Wir haben Durst. Außerdem ist jetzt Nachtruhe.“

Mitte Mai 1963 waren wir mit allen unseren Jungen und Mädchen, die wir im Winterhalbjahr in der Theorie ausgebildet hatten, wieder am Platz. Da wir in Dresden nur jeweils einen ausgemusterten PD-47 und einen PS-41a als Packschirm hatten, sollten meine Dresdner Anfänger – zusammen mit den Riesaer und Vater Heinzes Görlitzer – Sonnabend und Sonntag die notwendigen Packstunden absolvieren. Sprungbetrieb war nicht geplant. Bis Werner Schmidt meinte: „Heinz, zeig den Neuen mal, wie man Fallschirm springt!“ Vorführungssprung: 5 Sekunden Stil und anschließend zusätzliches Öffnen des Rettungsgerätes:

„Ging alles ein bisschen schnell, deshalb keine Möglichkeit, mich groß auf den Sprung vorzubereiten. L-60-Abgang ging eigentlich, hatte aber dann das linke Bein angezogen, dadurch Linksdrehung, nach Gefühl gezogen. Kein Wind. Bin viel zu spät raus. Wollte, dass der Pilot beim Aussteigen noch das Gas wegnimmt. Dadurch gezögert. Habe auch erst nochmal die Uhr gedrückt. Auf jedem Fall hing ich viel zu weit draußen. Habe den PZ eigentlich normal aufbekommen. Ging aber nach hinten auf. Dadurch in einer Spirale nach unten. 400 m von der Gruppe weg. Hatte natürlich mit Vorführung nicht mehr viel zu tun.“ (Große Blamage!)

Bild 3 / 4 – Gemeinsames Packen des Fallschirms PD-47.

Bild 5 – Zusätzliche Öffnung des Rettungsgerätes PZ-47, so wie sie zur Vorführung hätte aussehen sollen.

(Bildquellen: Bild 3 – 4 „Grundwissen des Fallschirmspringers“, Bild 5 Heinz Großer)

3.1.3. Fußballspielen ist viel gefährlicher als Fallschirmspringern

Sommer über ging Beruf (Ingenieurabschluss und 2-Wochen-Lehrgang an die Jugendhochschule in Üdersee) und Familie (2 Wochen Urlaub in Thale) vor. Meine neue Tätigkeit als FDJ-Sekretär an der Ingenieurschule begann mit einem Kartoffeleinsatz im Kreis Straußberg (12.09. – 05.10.1993). Von dort aus bin ich dazwischen mit der Jawa ein paar Tage auf den Flugplatz nach Görlitz gefahren. Nur ein Sprung aus der An-2 und dann war schlechtes Wetter.

OI Werner Schmidt ordnete als Ausgleichssport Fußballspielen an. Ich mag den Sport nicht, da muss man so viel rumrennen. Da wir eine ungerade Zahl von Kameraden waren, blieb ich erstmal verschont. Aber als noch ein Kamerad kam, musste ich mitspielen. Ich ging in die Verteidigung. Und wie das so ist, einer stürmte auf mich los, um ein Tor zu schießen und ich stell mein Bein hin, um das zu verhindern. Er knallt mit seinem rechten Bein gegen mein linkes Knie. Es knallt richtig laut – und er sinkt mit einem Aufschrei zu Boden. Glatter Waden- und Schienbeinbruch bei ihm. Mein Knie tat nur bissel weh.

Als Lehrer durfte ich ihn mit ins nahe Krankenhaus schaffen und anschließend seine Sachen zu seinen Eltern in einen Dorf bei Kamenz bringen. Und ihnen mitteilen, das ihr Sohn heute erfolgreich seinen ersten Fallschirmabsprung absolviert hat – aber leider danach sich beim Fußballspielen Schien- und Wadenbein gebrochen hat und nun auf Station soundso im Görlitzer Krankenhaus liegt. Ich hatte den Eindruck, dass sie mir nicht so recht geglaubt haben, dass das nur beim Fußballspielen passiert ist. Eine solche bittere Nachricht persönlich überbringen zu müssen, war für mich auch eine neue Erfahrung. (Damals hatte noch keiner ein Telefon). Werner Schmidt zwang mich nie wieder mit Fußball zu spielen. Später haben wir auch viel mehr Volleyball gespielt.

3.2. Umsteigen auf Sportfallschirme

Auch mit dem Fallschirmsport rang die DDR um internationale Anerkennung. Der DDR-Flugsport war mit seinem Konstrukt „Aeroklub der DDR“ 1960 assoziiertes Mitglied der FAI (= Internationale Flugsportföderation) geworden. Durch den Alleinvertretungsanspruch der BRD konnte die DDR nicht Vollmitglied werden. 1961 hatte unsere Manne Schmidt bei zwei Springen mit dem T-2 aus 1.500 m mit 0,37 m Zielabweichung den ersten Weltrekord für die DDR gesprungen. Wenige Wochen später sprangen Anita Storck, Elli Reimer, Helga Müller, Maria Lange und unsere Bärbel Haufe im Gruppenzielspringen nachts aus 1.000 m den 2. Weltrekord. Es folgten bis zu den Weltmeisterschaften in Orange (USA) weitere neun Weltrekorde. Allerdings verweigerte die USA-Regierung den DDR-Springern die Teilnahme. Die Antwort: Bis Ende 1962 waren es 16 Weltrekorde.

Anfang November 1963 wurde in Riesa erneut für die „Profis“ ein Sichtungslehrgang für die DDR-Mannschaft oder für eine GST-Auswahl durchgeführt. Dazu hatte Vater Heinze Peter Rehberg und mich mit eingeladen – wohl als Belohnung für unser bisheriges Engagement. Aber vielleicht brauchten sie uns auch nur als Helfer und „Windspringer“. Windspringer wurden auch bei Wettkämpfen eingesetzt. Sie sprangen außerhalb der Wertung als erste und an ihrer Abdrift konnten die Profis ihre Absetzpunkt korrigieren.

Zu Beginn waren zwei Nachtsprünge aus der An-2 angesetzt. Die Profis sprangen schon mit dem T-2, einen sowjetischen Sportfallschirm. Peter Rehberg und ich wurden die einzigen DDR-Springer, die nachts mit PD-47 gesprungen sind. Aus dem Sprungtagebuch:

07.11.1963: 51. Sprung – Einweisung Nachtsprung 700 m – An-2:

„Eindruck vom Nachtflug: einfach unbeschreiblich. Riesa als Riesenspinne aus Lichtern. Man konnte genau die Lage der Hauptstraßen ausmachen. Großbaustelle Rohrwerk Zeithain – klasse. Auf der Elbe ein Dampfer in voller Illumination. Landebefeuerung: Bahn, Lande-T und Zielkreuz. Sehr wechselhafter Wind, Bammel nicht so groß. Abgang normal, Griff einhängen, Kappe ableuchten. Schirm drehen. Ganze Zeit Kappe gegen den Wind gestellt, dabei den Erdboden mit der Taschenlampe nicht richtig ausgeleuchtet. Schein hätte ca. 5 m nach vorn gerichtet werden müssen. So war die Erde plötzlich da. Bein etwas verknackst. Landeentfernung ca. 40 m hinterm Zielkreuz.“

07.11.1963: 52. Sprung – 700 m Ziel nachts – AN-2 – Riesa-Göhlis:

„Wind hatte zugenommen. Hätte von Vater Heinze 20 sec. später rausgeschickt werden müssen. Laufend Kiel gegen den Wind. Landung besser ausgeleuchtet, auch besser eingedreht. Totaler Überflug bis zum SKP.“

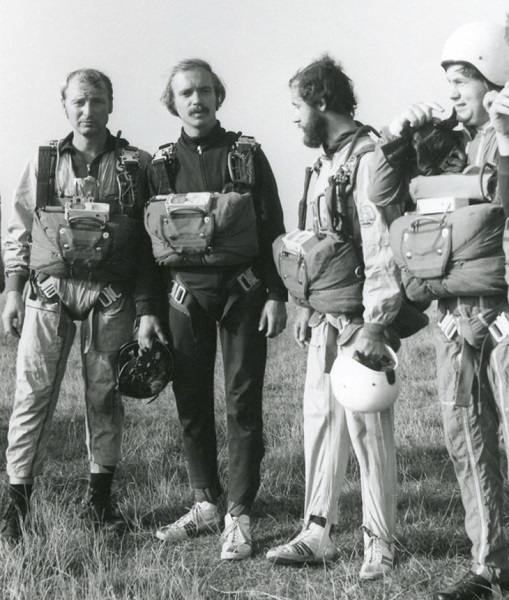

Bild 6 / 7 – Die Teilnehmer des Sichtungslehrgangs mit ihrem Trainer, Meister des Sports Dieter Strüber (Bild 6 mit schwarzer Pudelmütze, Bild 7 knieend 2. von links).

Bild 8 – Gemeinsamer Sprungbetrieb mit den Fallschirmspringern von Riesa.

(Bildquellen: Bild 6 AEROSPORT 5´1964, Bild 7 – 8 Heinz Großer)

3.2.1. Sportfallschirm T-2

In den Folgetagen erfolgte meine Umschulung auf den sowjetischen Sportfallschirm T-2. Das war eine Rundkappe mit 60 m2. Durch einen Schlitz hinten erreichte er einen höheren Vortrieb von 2,5 m. Gesteuert wurde der Schirm nicht mehr durch das mühselige Herunterziehen einzelner Fangleinen wie beim PD-47, sondern mit zwei Steuerleinen. Rechts rum – rechts ziehen – links rum – links ziehen. Nicht umgekehrt wie beim PD-47. Der Schirm drehte schneller, fast auf der Stelle und der Vortrieb konnte etwas abgebremst werden. Und er stand besser gegen den Wind. Wenn man sich dabei im Moment der Landung im Gurtzeug eindrehte, um eine Rückwärtslandung zu vermeiden, drehte er aber auch schnell nach. Ich hatte die ersten 5 Sprünge noch arge Schwierigkeiten, die Vorzüge des Schirmes auch umzusetzen. Viele Steuerfehler und Fehleinschätzungen.

Auch die Profis hatten offensichtlich noch ihre Probleme mit dem richtigen Absetzen und der Zielannäherung. Eine Gruppe hatte sich „verheizt“ – um 1800 verkehrte Anflugrichtung. Ein Springer landete in der Elbe (1.800 m vom Zielkreuz entfernt), die anderen erreichten das rettende Ufer. Die Elbe führte Hochwasser und die Elbwiesen waren überschwemmt. Als wir vom Objekt aus rennend die Elbe erreichten, stand er bis zur Brust im Wasser und sein Fallschirm trieb gen Riesa. Der Fährmann – damals gab es noch eine Elbfähre von Leutewitz nach Nünchritz – hatte beizeiten Gas gegeben und war stromab getuckert, um den Springer zu retten. Als er sah, dass der Springer Grund hatte, fuhr erst den Schirm hinterher und barg ihn mithilfe seiner Passagiere, ehe er den Unglücksraben an Land brachte.

1964 und 1965 waren „magere“ Jahre mit nur 13 Sprüngen. Zwei Zielsprünge an einem Wochenende im Juni 1964 mit dem T-2 aus der L-60 und ein Wochenlehrgang Verzögerungsspringen im August 1964 – um die T-2 zu schonen, wieder mit dem PD-47. Da ging es dann schon hoch auf 1.200 m mit 15“-Verzögerung bzw. 20“ aus 1.500 m. Mitte Februar 1965 zwei Zielsprünge und Mitte August zwei Verzögerungssprünge mit dem T-2. Das war´s dann schon. Da habe ich auch mit dem Sprungtagebuch aufgehört. Bei den 1.000 Sprüngen in 30 Jahren wäre es sinnlos, alle aufzuschreiben und womöglich zu kommentieren. Sie sind ja im Sprungbuch ausreichend dokumentiert. In der Folge werde ich mich deshalb nur noch auf die Highlights konzentrieren.

Andere waren in der sportlichen Entwicklung inzwischen viel weiter gekommen. Dazu hätte man jede Möglichkeit zum Springen nutzen müssen, um kontinuierlich sein Können bei Ziel- und Verzögerungsspringen auszubauen. Ich fing immer wieder von vorn an. Beruf, Fernstudium und Familie forderten ihren Tribut. Aus unserer Dresdner Sektion hatten mit mir angefangen: Birgit Hausdorf, Brigitte Grellmann und Bärbel Haufe.

Die drei Mädels bestimmten Mitte der 60er Jahre die DDR-Spitze. Im Zielspringen belegten bei DDR-Meisterschaften Birgit 1963 und 1967 den 1. Platz und 1965 den 3. Platz, Brigitte 1964 den 3. Platz. Im Figurenspringen belegten 1965 Birgit, Barbara und Brigitte die ersten 3 Plätze. Barbara wurde 3 x hintereinander DDR-Meisterin in Figurenspringen (1967, 1970,1971). Da hieß sie schon Bürger (sie hatte inzwischen meinen Fliegerkameraden Peter Bürger geheiratet und war in die GST-Auswahl berufen worden). Und die Drei belegten beim Gruppenzielspringen 1963 den 3. und 1965 sogar den 1. Platz.

Auch bei den Männern lagen Kameraden aus dem Bezirk Dresden bei DDR-Meisterschaften vorn. Im Zielspringen 1963: 2. Platz für Günter See aus Riesa. 1967: 1. Platz für Lothar Garus und 1969: 2. Platz für Peter Rehberg und 3. Platz für Lothar Garus. Da waren beide auch schon in der GST-Auswahl. Erst 1980 konnte wieder ein Dresdner: Klaus Schneider („Ling“) aufs Podest springen: 2. Platz. Im Figurenspringen belegten bei den DDR-Meisterschaften 1963 Lothar Garus den 1. Platz und Udo Schulze den 2. Platz. Lothar 1970 den 3. Platz für die GST-Auswahl. Im Gruppenzielspringen wurde die Mannschaft der GST Dresden in der Besetzung Udo Schulze, Lothar Garus, Günther See und Hans Marquardt DDR-Meister. 1965 2. Platz in der Kombinationswertung in der Besetzung Hans Marquardt, Manfred Schmidt, Lothar Garus und Günther See.

Bild 9 – Der Sportfallschirm T-2 und der Trainingsfallschirm PD-47, beide aus russicher Produktion.

Bild 10 – Die Funktionsweise des Steuerns durch das Schlitzsystem.

Bild 11 – Gemeinsames Packen des Sportfallschirms T-2.

Video 1 – Impressionen des T-2.

(Bildquellen: Bild 9 / 11 Heinz Großer, Bild 10 – Справочное пособие парашютисту, Video 1 „Im freien Fall“ DEFA 1962)

3.2.2. Sportfallschirme RL-3 und RL-3/2

Erst 1966 stieg ich nach 3 Sprüngen mit dem RL-3 auf den RL-3/2 um. Der RL-3 war die erste Eigenentwicklung eines Sportfallschirms aus dem Werk in Seifhennersdorf und gleich Weltspitze. Mit ihm wurden die ersten Rekorde für die DDR gesprungen. 1964 konnte die DDR das erste Mal an Weltmeisterschaften teilnehmen – in Leutkirch (BRD). Mit dem RL-3/2 gewannen dort Heinz Schaal das Einzelzielspringen aus 1.000 m und die DDR-Frauenmannschaft mit Anita Storck, Maria Lange und Birgit Hausdorf das Gruppenzielspringen und wurden Vizeweltmeister in der Gesamt-Mannschaftswertung.

Gegenüber dem T-2 hatte der RL-3/2 nicht nur einen breiteren Kiel und damit einen höheren Vortrieb, sondern er hatte auch zwei seitliche Steuerschlitze, mit denen eine schnellere Drehung erreicht werden konnte. Insgesamt habe ich mit dem RL-3/2 bis 1970 131 Sprünge gemacht.

3.2.3. Sportfallschirm RL-3/5

Durch Erhöhung der Anzahl der Steuerschlitze und seitlichen Führungsflächen konnten Vortrieb und Drehgeschwindigkeit erhöht und gleichzeitig die Sinkgeschwindigkeit verringert werden. Bei den VIII. Weltmeisterschaften in Leipzig1966 waren Birgit Hausdorf, Bärbel Haufe und Lothar Garus aus dem Bezirk Dresden als Mitglieder der DDR-Nationalmannschaft dabei. Diesmal ohne Medaillen – bis auf Günther Gerhardt, der mit dem RL-3/5 mit 3 Nullsprüngen im Einzelzielspringen aus 1.000 m Weltmeister wurde. Diese Weltmeisterschaften hatten einen bitteren Beigeschmack: Auf Betreiben der BRD boykottierten 10 NATO-Länder diese Weltmeisterschaften, weil sie in der DDR stattfanden.

Eröffnet wurden diese Weltmeisterschaften am 24.07.1966 mit einer Flugschau. Die wollte ich mir unter keinen Umständen entgehen lassen. Aber ich war als Leiter einer Gruppe Studenten zum Auslandspraktikum in Ungarn. So bin ich einen Tag eher mit dem Zug zurück und mit dem Motorrad nach Leipzig gefahren. In Erinnerung – weil Fotos – der Strahlsprung der Dresdner Manne Schmidt, Hans Marquardt und Günter Seibt (Strahlsprung = Absprung zu Dritt als Paket – nach 10“ in drei Richtungen auseinanderspritzen – mit Rauchkörpern damals sehr attraktiv). Ferner Gruppenkunstflug einer 4er-Kette tschechischer Jak-11, ein mit Stadtgas gefüllter polnischer Ballon, der in Wurzen vorzeitig landen musste und die „Lachtaube“ (eigentlich hieß sie „Heidelerche“ – ein Motorsegler-Eigenbau des ehemaligen Instituts für Luftfahrt an der TU Dresden).

Erst 1970 konnte ich richtig auf den RL-3/5 umsteigen. Bis 1975 machte ich damit 115 Sprünge. Nur einmal hat er mich im Stich gelassen – fast. Ich öffnete den Schirm nach 20“ in einer ganz kleinen Horizontallage – und hinten tat sich nichts. Erst als ich mich umdrehte, um zu sehen was los war, sprang die Meduse aus dem „Windschatten“ und der Schirm öffnete sich.

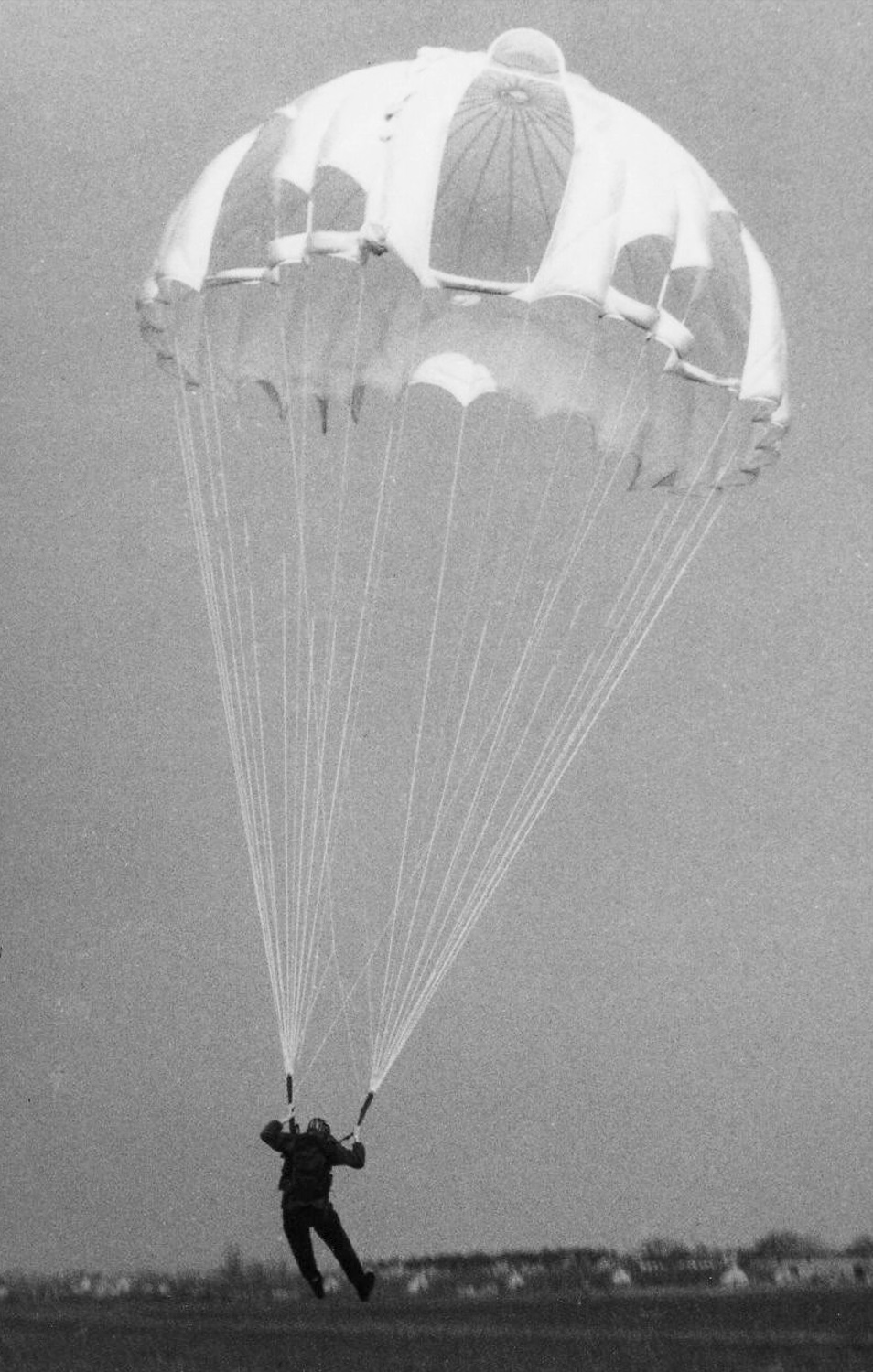

Bild 12 – Der Sportfallschirm RL-3 aus der Sicht von hinten bei der Landung.

Bild 13 – Der Sportfallschirm RL-3/2 aus der Sicht von vorne.

Bild 14 – Landung eines Fallschirmspringers mit dem Sportfallschirm RL-3/5.

Bild 15 – Zur Eröffnung der WM 1966 zeigten die Dresdner Manne Schmidt, Günter Seibt und Hans Marquardt den Strahlsprung.

(Bildquellen: Bild 12 & 15 Heinz Großer, Bild 13 – Rudi Daum, Bild 14 – unbekannt)

3.2.4. Sportfallschirme RL-5 und RL-6

1967 brachte Seifhennersdorf mit den RL-5 den ersten Sprungfallschirm aus Dederon heraus, die DDR-eigene Erfindung einer Polyamid-Kunstfaser. Der RL-5 hatte hinten und vorn einen Kiel, mehrere Steuerschlitze und ebenfalls seitliche Stabilisierungsflächen. Er soll sollte wohl etwas besser sein wie der RL-3/5, hatte aber ein relativ hohes Sinken und einen harten Öffnungsvorgang. Von uns ist wohl nur Dietmar Soppart damit gesprungen. Sein Schirm hatte schon viele Flicken auf seiner bunten Kappe. Bei seinen harten Landungen schlugen jedes Mal die Zeiger in der Erdbebenwarte in Moskau aus.

Ebenfalls 1967 brachte Seifhennersdorf mit dem RL-6 einen schmalen rechteckigen Schirm heraus, der sich durch einen sehr hohen Vortrieb und geringe Singgeschwindigkeit auszeichnete. Er erregte 1968 zu den IX. Weltmeisterschaften in Graz erhebliches internationales Aufsehen. Die DDR waren Weltmeister in Gruppenzielspringen geworden. Zu anschließenden Flugschau sprangen sie ganz weit hinten ab. Alles freute sich: Die DDR hat sich verheizt – die kommen nie hin. Und dann schossen sie mit dem RL-6 aus der weiten Ferne heran und landeten sicher im Sandkasten.

Der österreichische Aeroklub hatte nicht so viel geeignete Flugzeuge für die Gruppenzielsprungwettbewerbe in Graz. Deshalb organisierte er den Einsatz von je zwei An-2 aus Ungarn, Polen, der ČSSR und der DDR. Just mit Ende der Weltmeisterschaft marschierten am 21.08.1968 die Truppen des Warschauer Vertrages in die ČSSR ein. Über der ČSSR herrschte wochenlang Flugverbot. Die Piloten der An-2 aus der DDR erzählten später abenteuerliche Geschichten, wie sie in zwei Wochen über Ungarn, die Ukraine und Polen in die DDR zurückkamen. Die Nationalmannschaft ist wohl eher mit Linienmaschinen zurückgekommen, aber auf dem gleichen Umweg.

Zurück zum RL-6. Für Verzögerungssprünge war der RL-6 nicht geeignet, weil er durch Fehlen des Verzögerungssackes eine schlagartige, viel zu harte Öffnung hatte. Und er war beim Abbremsen schwer zu beherrschen. Lothar Garus hat sich bei einer Landung in Riesa dabei sämtliche Fußknochen gebrochen, weil der Schirm plötzlich ausbrach. Schließlich stellte Seifhennersdorf die Weiterentwicklung ein.

Bild 16 / Video 2 – Der Sportfallschirm RL-5 im Flug und bei der Landung.

Bild 17 / 18 – Ganz neue Wege ging VEB BEWES mit dem Sportfallschirm RL-6, .

(Bildquellen: Bild 16 unbekannt, Video 2 unbekannt, Bild 17 – Ralf Homuth, Bild 18 – unbekannt)

3.2.5. Der Fallschirm RS-8

Der RS-8 war für mich der erste Fallschirm mit Schnelltrennverschlüsse. Unfallauswertungen hatten ergeben, dass bei einer Havarie sich der Rettungsfallschirm beim zusätzliche Öffnen bei der sogenannten „Fahne“ (nicht ausgeschlaufte Fangleinen oder nicht abgezogener Verzögerungssack) um diese wickeln konnte und sich nicht öffnete oder beim sogenannten „Pissbogen“ (Hängenbleiben des Hilfsschirmes oder der Meduse am Springer) der Rettungsfallschirm sich darin verfing und sich ebenfalls nicht öffnete. Bei Gleitfallschirmen wäre ein zusätzliches Öffnen des Rettungsfallschirmes aufgrund des hohen Vortriebs überhaupt nicht mehr möglich gewesen.

Es war also notwendig, vor Öffnen des Rettungsfallschirmes „die Kappe abzuwerfen“, d.h. den havarierten Sprungfallschirmes vom Gurtzeug zu trennen. Das musste sehr schnell gehen. Daher der Name Schnelltrennverschlüsse. Mit beiden Händen waren die „Schnelltrenner“ gleichzeitig links und rechts zu entsichern und zu betätigen. Diese Handgriffe mussten sitzen. Deshalb wurde das ständig trainiert, vierteljährig überprüft und zur Kontrolle im Sprungbuch eingetragen. Alle weiteren Sportfallschirme hatten diese „Schnelltrenner“.

„Breitenerprobung“ des RS-8

Wir sollten am 18.07.1970 in Riesa so etwas wie eine „Breitenerprobung“ des RS-8 vornehmen. OI Werner Schmidt hatte dazu Siggi Schindler und mich auserkoren. Der Einführungssprung war aus 1.000 m mit manueller Öffnung nach 3“ Verzögerung. Seifhennersdorf wollte unsere Eindrücke wissen: vom Öffnungsvorgang, von der Drehgeschwindigkeit und dem Nachdrehen, vom Bremsverhalten mit ruckartigem Durchziehen (Vollbremsung) bzw. langsamen Bremsen, vom Aufbau des Vortriebes beim schnellen oder langsamen Loslassen der Steuerknebel, von Drehungen im angebremsten Zustand, beim Slippen (Herunterziehen beider linker oder rechter Gurtenden) usw. Wir hatten wohl die Leistungsfähigkeit des Schirmes überschätzt und landeten auf einen Kartoffelacker am Platzende. Ich hätte Glück, ich bin quer zu den Zeilen und dadurch mit beiden Füßen auf der Zeile gelandet. Siggi aber mit einem Bein auf der Zeile und dem anderen in der Furche. Das sieht man ja vor lauter Kraut nicht. Umgeknickt – hat ganz schön wehgetan.

Beim 2. Sprung ging es um das Verhalten beider Schirme bei einer Annährung bzw. Kollision beider Springer. Die FSBO untersagte das Überfliegen eines Fallschirms durch einen höher schwebenden Springer. Der obere musste in jeden Fall ausweichen. Ich habe das mal bei der Landung einer 10-er Gruppe von PD-Springern gesehen. Ein Springer überflog mit 2 m Höhendifferenz einen Springer, der gerade gelandet war und dessen Schirm noch voll stand. Plötzlich fiel auch der obere Schirm zusammen und der obere Springer stürzte ganz schnell in das Fallschirmbündel seines Untermanns. Harter Aufschlag – gottseidank nichts passiert.

Diesmal Absprung aus 2.000 m mit sofortiger manueller Öffnung. Siggi Schindler als etwas schwererer sprang kurz hinter mir. Während ich den Schirm gegen den Wind stellte, kam Sigg mit ungefähr 8 m Höhendifferenz in voller Fahrt auf mich zu. Ich sah, wie er oben über meine Kappe lief und diese etwas eindellte. Das haben wir nochmal gemacht, während ich angebremst vorwärts flog und er mich von hinten überholte. Beide mal blieben beide Kappen stabil.

Dann slippte Sigg etwas Höhe ab und flog mit 3 m Höhendifferenz in meinen Schirm. Dabei pendelte er mit dem ganzen Körper ins Innere meines Schirmes. Seine Fangleinen dellten meine Kappe ein. Die Kappe holte kurz Luft und beim Ausdellen pendelte Siggi wieder aus meinen Fangleinen. Er blieb zwar kurz mir den Füßen hängen, aber mit dem Abdrehen meines Schirmes kam er frei. Auch hier blieben beide Kappen stabil. Bei diesen Übungen hatte ich schon immer die „Schnelltrenner“ im Auge.

Die dritte Übung war ein Zusammenstoß auf gleicher Höhe. Es gelang uns nicht, trotz mehrerer Versuche, dass wir uns die Hände reichen konnten. Die Kappen rollten immer aneinander ab.

Wir hatten einen steifen Nordost, besonders in 2.000 m. Das ergab eine lange Abdrift. Wir mussten aber vorher raus, weil die An-2 nicht in den Truppenübungsplatz Zeithain einfliegen dürfte. Durch unsere Kollisionsübungen sind wir weit hinter den Platz auf einen Kleefeld nieder gegangen. Und ein langer Marsch zum Zielkreis. Außenlandung mit Folgen (kommt noch).

Bild 20 – Kappenschema des RS-8 (Draufsicht).

Bild 21 – Ein RS-8 in der Farbgebung gelb / rot.

(Bildquellen: Bild 19 unbekannt, Bild 20 Vorschrift A 055/1/304, Bild 21 Manfred Stötzner (+) privat)

Baumlandung mit 2 Schirmen

Der 3. Sprung der Breitenerprobung aus 1.000 m: Zusätzliches Öffnen des Rettungsfallschirmes am geöffneten RS-8. Das war ja Bestandteil der Ausbildung und war danach jeder Jahresüberprüfung. Seifhennersdorf wollte von uns wissen, wie der Rettungsfallschirm beim RS-8 aufgeht, wie sich das System beim Sinken verhält und wie es sich steuern lässt. Durch den viel höheren Vortrieb des RS-8 geht der Rettungsfallschirm immer nach hinten auf. Nun kann man zwar den RS-8 so drehen, dass der Rettungsfallschirm vorn ist. Aber irgendwie rollte die Kappe des Rettungsfallschirms wieder seitlich weg. Der RS-8 will den Rettungsfallschirm überholen und das ganze beginnt von vorn.

Und so leiert das ganze System in einer langsamen Spirale nach unten und ist praktisch kaum steuerbar. Das zusätzliche Öffnen ist ja auch nur als Notfall gedacht, wenn der Sprungfallschirm teilweise versagt. Da ist man froh, heil runterzukommen. Nur sollte man den Sprungfallschirm vor der Landung so drehen, dass man halbwegs in der Windrichtung geradeaus landet. Besonders wenn viel Wind ist. Und den hatten wir bei diesem Sprung. Und so war ich richtig froh, nicht auf der Erde landen zu müssen, sondern: „Links ´ne Pappel, rechts ´ne Pappel und in der Mitte ein …“ – nein – nicht ein Pferdeappel, sondern ich. Ich landete in der 12 – 15 m hohen Pappelreihe südlich vom Sandkasten. Der Sprungfallschirm über einen Baumwipfel, der Rettungsfallschirm über der danebenstehenden Pappel. Nach Lösung vom Rettungsfallschirm konnte ich an einer Pappel herunterklettern. Das Problem beim Bergen: Wenn man gar zu sehr am Schirm zieht, kann ein Ast brechen und die Spitze durch den Schirm stechen. Beim Bergen meines RS-8 blieb uns nichts weiterübrig, als diese Pappel in der Mitte zu kappen. Die Lücke war noch jahrzehntelang zu sehen.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Löcher im Fallschirm

Zum Lehrerlehrgang im Dezember 1970 waren eigentlich für alle FS-Lehrer Überprüfungssprünge mit dem RS-8 vorgesehen. Jeder hatte schon seinen Schirm sprungfertig gepackt. Wegen schlechtem Wetter wurde Lehrpacken angesetzt. Dietmar Soppart musste seine Schirm öffnen und nochmals lehrmäßig packen. Alle hocken um ihn herum, als er die Bahnen legte. Auf der Kappe waren braune Flecken – von Erde oder auch von Schafskacke. Mit dem Finger wollte einer wohl den Dreck abkratzen. Plötzlich war ein Loch in der Kappe. Auch an anderen brauen Stellen bröselte das Polymid beim Berühren. Im Nu waren viele Löcher in der Kappe. Und solche braune Stellen gab es noch mehr.

Wer hat den Schirm zuletzt benutzt? Laut Fallschirmbegleitheft : Kamerad Großer mit drei Sprüngen am 18.07.1970: u.a. mit der Außenlandung auf dem Kleefeld. Ich erinnerte mich, dass Siggi Schindler auch dort gelandet war. Also wurde auch sein Schirm untersucht. Dieselben braunen Flecken, die ganz schnell zerbröselten. Dann wurden alle anderen RS-8 untersucht – keine braunen Flecken. Unser Fallschirmwart Klaus Tscharntke schnitt dann mehrere große Stücke aus beiden Schirmen. Die wurden dann später beim KTI (Kriminaltechnischen Institut) in Leipzig untersucht.

Unser Verdacht bestätigte sich. Ursache war irgendein Unkraut- oder Schädlingsbekämpfungsmittel, was das Polyamid zerfraß. Beim Bergen des Schirmes war damit unsere Kappen benetzt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelte an Hand der Flugpläne vom Agrarflug, dass am Vortage eine „Hummel“, eine Z-37 (Čmelák), vom Platz aus sein Zeug auf die Felder der umliegenden LPGs versprüht hat. Ob der Pilot dabei zulässige Konzentrationen überschritten hatte, falsches Wetter war oder er das falsche Feld besprühte – egal. Wir waren alle froh, dass wir den Schaden beizeiten bemerkt hatten. Besonders Dietmar Soppart mit seinen über 100 kg. Bei seinem Gewicht hätte es seinen zerfressenen RS-8 bei einem Verzögerungssprung in alle Bestandteile zerlegt.

Der RS-8 war (und ist wohl immer noch) ein sehr zuverlässiger Fallschirm und er war auch immer für eine maximale Zielannäherung mit Sandkastenlandung gut. Am 03.11.1984 habe ich bei einem RS-8-Vergleichswettkampf der Dresdner und Karl-Marxstädter FS-Lehrer mit 3,00/1,21/0,35 und 0,72 m den 1. Platz belegt. Nur ein Nuller ist mir damit nie gelungen. Mit dem RS-8 habe ich insgesamt 171 Sprünge gemacht und bin auch gern mit ihm parallel zum Gleitfallschirm gesprungen.

Bild 26 – Eine Z-37 der Interflug war die Ursache für die Beschädigung am RS-8.

(Bildquellen: Bild 25 Heinz Großer privat, Bild 26 DDR-Postkarte)

3.2.6. Der Übungsfallschirm RS-4/3C

Fallschirmjäger schleppen beim Absprung neben der Waffe in einem extra Tornister am Hintern jede Menge Zeug mit: Munition, Handgranaten, Sprengstoff, Verpflegung, Zeltplane, ev. Funkgerät. Deshalb hatte bereits 1967 Seifhennersdorf für die Fallschirmjäger der NVA einen Schirm entwickelt, der für eine Nutzlast von 130 kg ausgelegt war. Der RS-4/3C hatte eine Kappenfläche von 74 m2 und eine Wulst wie später der RS-8 und 30 Fangleinen (gegenüber den bisher üblichen 24). Er hatte einen guten abbremsbaren Vortrieb von 3 m/s und lies sich schnell drehen. Er löste damit auch in der GST Ende 1969 den PD-47 in der Anfängerausbildung ab. Seine Sinkgeschwindigkeit bei 130 kg war mit 4 – 4,5 m/s angegeben. Nun sprangen wir ja nicht mit Nutzlast, deshalb lag unsere praktische Sinkgeschwindigkeit bei 3 m/s. Und bei unseren „leichten“ Mädchen noch darunter. Das ergab erheblich längere Abdriften und bei den Anfängern auch mehr Möglichkeiten, sonst wohin zu treiben, besonders wenn noch Thermik unterwegs war. Manche wollten da gar nicht wieder runterkommen (siehe Abschnitt 3.9.).

Außenlandungen und damit eventuelle Landungen auf Hindernissen auszuschließen, verlangte daher ein viel größeres Können und Einfühlungsvermögen des Absetzers. Da wir als FS-Lehrer ja mit leistungsfähigeren Schirmen sprangen, hatten wir ganz andere Absetzpunkte und Anflugprofile. Viele Lehrer, die wenig als Absetzer arbeiteten, konnten sich gar nicht mehr so richtig in die Lage des Anfängers mit ihren langsamen Fallschirmen hineinversetzen. Das war schon mit dem PD-47 so gewesen. Deshalb mussten wir Lehrer auch Überprüfungssprünge mit dem PD-47 machen.

Diese meiner Meinung nach richtige Praxis wurde weitergeführt. Im März 1973 erfolgten deshalb meine zwei Einweisungssprünge auf dem Schülerschirm RS-4/3C. Das wiederholte sich bis 1983 jedes Jahr zur Lehrerüberprüfung mit Beginn der Sprungsaison. Da sprangen wir als Lehrer schon Gleitfallschirme mit einer völlig anderen Landetechnik. Nachdem sich Gleitschirmspringer bei Überprüfungssprüngen mit dem RS-4/3 bei der Landung verletzt hatten, wurde die Überprüfung mit Schülerschirmen abgesetzt.

3.2.7. Der tschechische Sportfallschirm PTCH-8

Inzwischen hatte die Tschechen bei der Entwicklung von Leistungsfallschirmen die Nase vorn. Durch eine Zentralleine wurde die Kappenmitte etwas nach unten gezogen. Dadurch entstanden de facto zwei Luftkammern mit erhöhtem Druck. Die vordere gewährleistete ein stabiles geringes Sinken und die hintere hohen und abbremsbaren Vortrieb und schnelle Drehungen. Nachdem die DDR-Nationalmannschaft 1970 in Bled leer ausgegangen war, wurden die DDR-Frauen in der Besetzung Karkoschka, Irmscher, Rasch und Bangemann bei den XI. Weltmeisterschaften in Thalequah/USA 1972 mit dem PTCH-8 Vizeweltmeisterin in der Mannschaftswertung. Jutta Bangemann war mal meine Sprungschülerin gewesen.

Am 27.8. 1972 machte ich den Einweisungssprung auf dem PTCH-8, brach mir aber beim 4. Sprung mit dem Schirm auf den Elbwiesen den Mittelfuß (siehe Abschnitt 7.4.). Deshalb sprang ich wohl bis Juni 1975 weiter meinen braven RL-3/5, ehe ich endgültig auf den PTCH-8 umstieg.

3.2.8. Der Sportfallschirm RL-8

Mit dem RL-8 hatte Seifhennersdorf ihre letzte Rundkappe in der RL-Serie herausgebracht – mit Zentralleine analog dem PTCH-8. Am 06.04.1978 machte ich den Einweisungssprung auf dem RL-8. Mit dem sprang ich bis zum 1. Mai 1979. Das war der 501. Sprung – mit Kompressionsbruch des 12. Brustwirbels (siehe Abschnitt 7.4.).

Bild 28 – Konzentration beim Zielspringen mit dem PTCH-8.

Video 1 – Stadionsprünge mit dem RL-8.

(Bild- und Videoquellen: Bild 27 – 28 Heinz Großer, Video 1 unbekannt)

3.3. Zielsprünge

Im praktischen Sprungbetrieb fiel die Trennung zwischen Zielspringen und Verzögerungsspringen schon Mitte der sechziger Jahre weg. Die Lizenzspringer und Lehrer sprangen im Prinzip alle Sprünge mit manueller Öffnung, das waren sogenannte kombinierte Sprünge. Aus 600 m wurde der Schirm de facto gleich nach dem Absprung manuell geöffnet. Jeder Sprung sollte ein Zielsprung mit maximaler Zielannährung sein. Und mit den RL-3/2 konnte man schon gute Zielannäherungen erreichen. Ziel war immer der Nuller, eine weiße Plastescheibe. Ab deren Rand wurde mit einem Bandmaß gemessen. 1968 hatte der Nuller einen Durchmesser von 15 cm, ab 1870 10 cm, ab 1982 5 cm und ab 1998 nur noch 3 cm. Gemessen wird der Punkt, der beim Springer als ersten den Boden berührt. Wie will man das bei einer Schuhgröße 42 feststellen?

Ende der sechziger Jahre wollte ich sogar mal eine hydroelektrische Messanlage bauen. Die Nullscheibe war ein mechanischer Federkontakt. Um sie herum waren in einer Matte konzentrisch angeordnete Plasteschläuchen. Jeder mit Wasser oder Öl gefüllte Plasteschlauch repräsentierte 1 cm und hatte einen elektrischen Impulsgeber. Der erste Impuls sollte alle weitern Impulse sperren. Aber da ich keine Ahnung von Elektronik hatte, starb das ganze Projekt. Inzwischen wird „irgendwie“ elektronisch gemessen.

Während die „Profis“ bei den DDR-Meisterschaften kämpften, reichte es bei mir nur zur Teilnahme am „Messepokal“ in Leipzig. Mit dem RL-3/2 und Sprüngen von 6,01 – 13,85 m (1966) und 2,00 – 8,37 m (1967) konnte ich natürlich keinen Blumentopf gewinnen. 1968 beim „Messepokal“, sprang ich schon mit dem RL-3/5. Aber meine Ergebnisse waren wahrscheinlich so schlecht, dass ich sie gar nicht erst im Sprungbuch eingetragen habe.

An den DDR-Meisterschaften im Fallschirmsport habe ich auch einmal teilgenommen – aber nur als Zuschauer – bei der Eröffnung und zur Flugschau am 06.07.1969.

Bild 29 – Ein RL-5 bei der Landung.

Bild 30 – Ein PTCH-7 nach der Landung.

Bild 31 – Die Dresdner Mannschaft nach ihrem Sprung.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Bild 32 / 33 – Die Dresdner Mannschaft bei der Eröffnung.

Bild 34 – V.l.n.r. Hans-Günter Seibt, Hartmut Kocemba, Horst Schenk, Sabine Koske, Manfred Schmidt,

Monika Pfeffer, Wolf-Dietmar Soppart (als Schiedsrichter), Schumann, Uwe Hübner.

(Bildquellen: Bild 32 / 33 Heinz Großer, Bild 34 Rudi Daum)

Mit Bezirksmeisterschaften versuchten wir eine eigene Wettkampfatmosphäre zu schaffen.

Im Juli 1975 belegt ich mit dem PTCH-8 in der Kategorie „über 200 Sprünge“ mit 1,65 m / 0,10 m / 1,79 m und 2,53 m den 2. Platz und mit unserer Mannschaft Robotron I (Buse, Füssel, Dank, Großer) mit einer Landedichte von 57,74 m den 1. Platz. Bei den Bezirksmeisterschaften 1977 reichte es für die Mannschaft Robotron nur für den 3. Platz. 1984 wurden die Bezirksmeisterschaften auf fremden Platz in Jahnsdorf ausgetragen. In der Kategorie Gleiter belegte ich mit dem RL- 10/2 den 2. Platz und in der Mannschaft Robotron II (Buse, Kaden, Weber, Großer) den 1. Platz.

Bild 36 – Mannschaft Robotron (v.l.n.r.): Volkmar Buse, Mathias Harz, Rainer Weber, Heinz Großer.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Am 03.11.1984 veranstalteten wir im Rahmen eines Wochenlehrgangs in Jahnsdorf einen internen Vergleich mit Schülerschirmen. „Ede“ Weber, Oberinstrukteur vom Bezirk Karl-Marx-Stadt beschrieb in der „Fliegerrevue“ 1/85 dazu wie folgt:

„Und so ließen sich auch die Lehrer und Assistenten bei einer halbtägigen Höhenfreigabe von nur 600 m nicht lange bitten, ihre für diese niedrige Absetzhöhe ungeeigneten Sportfallschirme mit den Übungsschirmen RS 4/3C und RS-8 zu vertauschen. Ja, sie erzielten (wettkampfmäßig) sogar beachtliche Ergebnisse damit, demonstrierten den Sprungschülern, dass man auch mit dieser Fallschirmtechnik serienweise unter 5 m im Sandkreis landen kann. Die wettkampferfahrenen Karl-Marx-Städter (alle über 1.000 Sprünge) konnten indes nicht verhindern, dass die Sieger (Rolf Lohse auf RS-4/3C und Heinz Großer auf RS-8 aus Dresden kamen.“

3.4. Verzögerungs- und Figurensprünge

Die Verzögerungssprünge dienten eigentlich nur als Vorstufe für das Figurenspringen, der damaligen Krone des Fallschirmspringens. Figurenspringen war in meinen ganzen 30 Jahren Springerei neben den Zielspringen die zweite Wettkampfdisziplin. Aus 2.000 m galt es in kleiner, aber stabiler Lage Fahrt aufzuholen und nach der 15. Sekunde – wenn die Maximalgeschwindigkeit erreicht war – durch blitzschnelle Arm- und Beinbewegungen sowie Rumpfdrehungen einen bestimmten Komplex zu fliegen z.B. Linksdrehung – Rechtsdrehung – Salto rückwärts – Linksdrehung – Rechtsdrehung – Salto rückwärts. So lang wie man das ausspricht spricht, so lang (oder besser so kurz) dauerte ein Komplex bei den Experten – 7 bis 8 Sekunden. Dabei wurde nicht nur die genaue Zeit gestoppt, sondern auch die exakte Ausführung der Drehungen und Salto bewertet – verfolgt mit den leistungsstarken TSK (später mit Video).

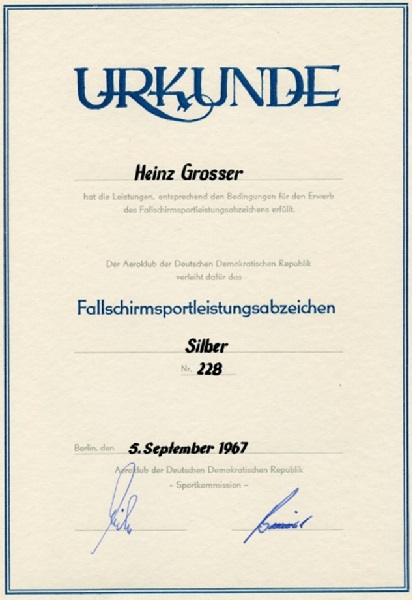

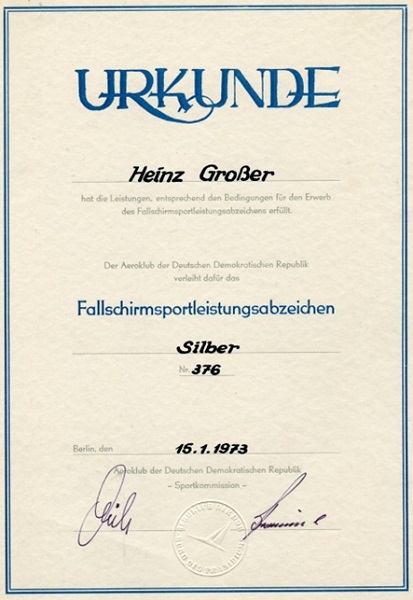

Im Juni 1967 hatte ich mit dem 120. Sprung meinen ersten 2.000er. Mit dem Nachweis von 30“ stabilen freien Fall hatte ich endlich die letzte Bedingungen für das Fallschirmsportleistungsabzeichen in Silber erfüllt. Ich erhielt die Nr. 228 am 05.09.1967. Warum ich am 15.01.1973 erneut das Fallschirmsportleistungsabzeichen in Silber (Nr. 376) erhielt, weiß ich nicht. Gold war nie drin.

Bild 38 – Das Abzeichen (in der 2. Form, verliehen ab 1973).

(Bildquellen: Heinz Großer)

Im August auf einen Figurensprung-Lehrgang aus der L-60 schaffte ich mit sieben 2.000er die ersten Drehungen, auch mit dem Wechsel links-rechts. 1968 nur ein 2.000er mit Drehungen, dann erst 1970 wieder zwei 2.000er mit Drehungen.

Salto habe ich nie trainiert, geschweige denn einen ganzen Komplex zustande gebracht. Das lag nicht nur an meinem Unvermögen – wie schon beim Kunstflug mit der Jak-18A – meine Lage in der Luft richtig einzuschätzen und blitzschnell zu reagieren, sondern als FS-Lehrer kam ich viel zu wenig auf 2.000 m Höhe. Wenn ich eine Gruppe aus 600 m abgesetzt hatte, wäre es unökonomisch gewesen, wegen einem einzelnen Springer mit der An-2 hoch auf 2.000 m zu gehen.

Das heißt Drehungen, Überschläge und ganze Salto hatte ich anfangs bei meinen Verzögerungssprüngen mehr als genug gemacht, aber die Figuren standen in keinem Programm der FAI. Alles nur ungewolltes „Beuteln“. Das ganze Verzögerungsspringen hat mir zunehmend weniger Spaß gemacht. Lieber habe ich in 2.000 m den Schirm sofort aufgemacht, um das Gleiten am Schirm – die Welt von oben zu genießen. Ich war halt lieber ein Flieger als ein Springer.

3.5. Nachtsprünge

Wrocław ist die Partnerstadt von Dresden. Es gab auf allen Ebenen freundschaftliche Beziehungen, also auch im Flugsport. Das lag wohl vor allem am Segelflug. In der DDR flogen viele „Bocian“ (Storch), ein Doppelsitzer, der in den Segelfliegerwerkstätten in Wrocław hergestellt wurde. Außerdem war Leewellenfliegen am Fuße des Riesengebirges, vom Segelflugplatz in Jelenia Góra aus, der Traum jedes DDR-Segelfliegers. Nun sollten wohl die Beziehungen auch für den Fallschirmsport ausgebaut werden. Nach den Erfolgen der DDR mit dem RL-3/5 bei der Weltmeisterschaft in Leipzig 1966, hatte der Aeroklub Wrocław eine Mannschaft aus dem Bezirk Dresden 1967 zu den I. Internationalen Fallschirmsportwettkampf von Clubmannschaften um das „Blaue Band der Oder“ in Wrocław eingeladen. Und die Mannschaft des „Aeroklubs Dresden“ unter Leitung von Manne Schmidt hatte wohl ganz vorn mitgemischt. Also hatten wir für Juli 1968 eine erneute Einladung. OI Werner Schmidt hatte Rudi Schenk und mich und als hoffnungsvollen Nachwuchs Sabine Koske („Schnattchen“) ausgewählt. Voraussetzung war die Nachtsprungberechtigung. Ich hatte zwar schon zwei Nachtsprünge mit dem PD-47, aber diese Erlaubnis galt immer nur für zwei Jahre.

Nachtsprunglehrgang 1968 in Leipzig

Also mussten (oder durften) wir zu einem Nachtsprunglehrgang im April 1968 nach Leipzig, um dort die Nachtsprungerlaubnis zu erwerben. Voraussetzung waren mindestens 60 Sprünge und „Schnattchen“ hatte erst 59. Da sie ein bisschen Werners Liebling war, stellte das kein Problem dar.

Gesprungen wurde in Leipzig am Rande des Flughafens Leipzig-Mockau, der dann nach der Wende dem neuen Messegelände weichen musste. Im April 1968 war es bitter kalt und finster wie „in einen Bärenarsch“. Wir hatten einen strammen Nordwest und wer einen Überflug riskierte, konnte schon mal in einer Kleingartenkolonie landen. Aber wir hatten für unseren Einweisungssprung aus 800 m und die 3 Sprünge aus 600 m einen erfahrenen Absetzer. Gesprungen wurde RL-3/2 mit „Strippe“ (Aufzugsleine). Landeentfernung: 10 m – 20 m – 4 m – 30 m.

Und es gab ein besonderes Vorkommnis: Wir wurden wohl als Dreiergruppen abgesetzt. Rudi als erster, ich als zweiter, „Schnattchen“ als letzte. Unten fragt mich der Sprungleiter, ob Sabine gesprungen sei. „Das weiß ich nicht, sie war hinter mir“. Sabine fehlte!

Beim Nachtspringen wird eine leistungsstarke Stabtaschenlampe mitgeführt. Sie wird seitlich unter den Spanngummi des Rettungsfallschirmes geklemmt und mit einer 3 m langen Fangleine gesichert. Unmittelbar nach Öffnung des Schirmes ist die Lampe einzuschalten und damit die Kappe auszuleuchten – Kappenkontrolle. Die beleuchtet Kappe ist dann sowohl vom Absetzer (wenn er dem Springer hinterher schaut) als auch vom Lehrer Landeplatz gut zu sehen. Ein Zeichen, dass alles o.k. ist. Dann wird die Lampe mit dem Strahl nach unten gerichtet. So kann von unten der Anflug verfolgt werden. Mit der Lampe sollte dann auch die Landefläche etwas ausgeleuchtet werden. All das fehlte von Sabine.

Was war passiert? Sabines Sprungfallschirm hatte sich nicht geöffnet. Als sie das merkte, öffnete sie den Rettungsfallschirm. Dabei fiel ihre Taschenlampe an der Sicherungsleine nach unten. Und Sabine hatte wichtigeres zu tun, als die Lampe hoch zu hangeln und einzuschalten. Sie landete von allen unbemerkt in der Kleingartenanlage.

Der Pilot bestätigte aber per Funk, dass sie gesprungen war. Nun schwärmte der ganze Lehrgang aus, um Sabine zu suchen. Wir befürchteten schon das schlimmste. Nach lautstarken Rufen kam die Antwort aus den Kleingärten. Dort hockte Sabine und hatte gerade ihre Ausrüstung abgelegt. Der Sprungfallschirm war immer noch geschlossen. Dann schlug der Sprungleiter mit der flachen Hand auf den Schirm, die Spanngummis rissen die Klappen auf und die „Meduse“ sprang heraus. Warum war das nicht beim Absprung passiert?

Zum Strecken der Kappe, dem Ausschlaufen der Fangleinen und dem Abstreifen des Verzögerungssackes war der bisherige 0,8 m2 große Hilfsschirm durch ein mit Stoff umhüllte Spiralfeder, ersetzt worden. Das Ganze sah wirkliche aus wie eine Meduse. Beim Schließen des Verpackungssackes wird die Spiralfeder zusammengedrückt und unter den bereits geschlossen mittleren Kegel geschoben. Der Verschlussmechanismus besteht aus drei Kegeln, über die die – auf der anderen Seite befindlichen – Ösen gezogen werden. In den Kegeln befindet sich je eine Querbohrung, in der die drei Stifte der Aufzugsleine bzw. des Aufzugskabels eingeführt werden. Beim Einleiten des Öffnungsvorganges werden die Stifte herausgezogen, die Spanngummis reißen die Ösenklappen von dem Kegeln, die Meduse springt durch ihre Spiralfeder heraus und wird vom Luftstrom erfasst.

Warum war das bei Sabine nicht passiert? Der Schirm wurde anschließend genau untersucht. Die Ösen hatten unten einen Grat, der war mit hartverchromt worden. Die Kegel waren auch dünn hartverchromt auf einer weichen Kupferschicht. Nach 4 Jahren Einsatzdauer hatte der Grat in die Kupferschicht eine tiefe Rille so eingearbeitet, so dass sich die Öse regelrecht am Kegel einhakte.

Großes Lob für Sabine für ihr promptes Handeln bei Nacht. Anschiss für Werner Schmidt, weil Sabine mit 59 Sprüngen gar nicht hätte anreisen dürfen. Anschiss für den Sprungleiter, weil er ohne das Eintreffen der staatlichen Untersuchungskommission abzuwarten, „nach den Ursachen des Nichtöffnens des Sprungfallschirmes suchte und somit den ursächlichen Zustand des Verpackungssackes veränderte.“ Schlussfolgerung: Überprüfung aller Fallschirm auf Grat an den Ösen und ähnliche Rillen an den Kegeln und technologische Veränderungen im Fallschirmwerk in Seifhennersdorf.

II. Internationaler Wettkampf um das „Blaue Band der Oder“ 1968 in Wrocław

Um bei der internationalen Konkurrenz in Wrocław bestehen zu können, erhielten wir an zwei Wochenenden In Riesa eine Einweisung auf den RL-3/5. Aber die 5 Sprünge erwiesen sich als viel zu wenig, um den Schirm in der Feinannährung an den Nuller perfekt beherrschen zu können.

Wir mussten mit dem Zug nach Wrocław. Voriges Jahr hatte es bei Manne Schmidts Truppe ein Problem mit den gepackten Schirmen gegeben. Auf den Grenzbahnhof in Görlitz wollte der DDR-Zöllner wissen, was in den komischen Paketen ist. Fallschirme? Entweder glaubte er das nicht oder er wollte wissen, wie ein Fallschirm aussieht. Nach einigen Hin und Her hat Manne auf den Bahnsteig den Schirm geöffnet und die ganze „Wäsche“ ausgepackt – Riesenauflauf.

Damit uns das nicht wieder passiert, wurden unsere sechs gepackten Fallschirm vom Bezirksvorstand versiegelt und wir bekamen ein entsprechendes Begleitschreiben mit. Die zwei Schirme, die gesamte Sprungsaurüstung (Sturzhelm, Sprungschuhe, Sprungautomat im Holzkoffer, Stoppuhr und Höhenmesser, Kappmesser, Ersatzkabel). Das waren allein schon zwei Fallschirmtaschen. Und dann noch eine Tasche mit persönlichen Sachen. Zu dritt mit unserem ganzen Gerassel füllten wir ein ganzes D-Zug-Abteil. Vom Hauptbahnhof in Wrocław wurden wir dann mit einem UAZ (Minibus) abgeholt.

Der II. Internationale Wettkampf um das „Blaue Band der Oder“ fand vom 19.07. – 25.07.1968 statt. Ausgeschrieben waren die Disziplinen Einzel/Ziel und Einzel/Ziel nachts getrennt nach Männer und Frauen und Gruppen/Ziel – alles aus 800 m. Angereist waren Klubmannschaften aus Österreich (Graz), Bulgarien (Varna), ČSSR (Ostrava), Ungarn (Miskolc), Sowjetunion (Charkow), Italien (Bozen) und wir aus der DDR vom Aeroklub Dresden. Die polnischen Klubmannschaften kamen aus Jelenia Góra, Łódź, Warschau, Gdańsk, Zielona Góra und Wrocław. So lernte ich auch den Bruder meines polnischen Freundes Władek kennen: Marchin Jaxa-Rożen, Fallschirmsportinstrukteur von Jelenia Góra.

Untergebracht und verpflegt wurden wird in zweigeschossigen Steingebäuden auf dem Flugplatz Gądów mały in Wrocław. Nach 6 Jahren war ich nun wieder auf dem Flugplatz, wo ich zum Auslandspraktikum 1962 meinen ersten Segelflug gemacht hatte.

Die ersten beiden Tage machte das Wetter der Wettkampfleitung ein Strich durch die Rechnung. Zu niedrige Wolkenuntergrenze und Regen. Rumgammeln und Warten – Das waren alle schon gewöhnt: „Die Hälfte seines Lebens, wartet der Springer vergebens.“ Aber Fallschirmspringer sind ein lustiges Völkchen – es wurden Witze erzählt. Und der größte Witzbold war „Ede“ aus Graz, der die herrlichsten Witze – auch nicht ganz astreine – mit seinem köstlichen österreichischem Dialekt vortrug. Und unser naives „Schnattchen“ auf ihrer ersten Auslandsreise stelle erstaunt fest: „Du, Heinz, die Österreicher sprechen ja Deutsch!“

Die Italiener kamen aus Südtirol und verstanden Edis Deutsch. Von den Südtirolern sprach einer etwas Französisch. Ein Franzose stammte aus Polen. Ein Pole konnte soweit Russisch, das die Russen und Bulgaren etwas mitbekommen und ein Tscheche konnte etwas polnisch. Nur die Ungarn haben nichts mitbekommen. So dauerte ein Witz schon mal eine Viertelstunde, ehe er reihum war – herrlich.

Gesprungen wurde aus einer polnischen An-2. Die „Profis“ aus der Konkurrenz hatte inzwischen mit Weiterentwicklungen vom amerikanischen Para-Commander und dem französischen Super-Olympic bessere Schirme als wir mit dem RL-3/5 und auch viele höhere Sprungzahlen. Und sie hatten auch teilweise mit ihren farbigen Sprungkombis mit durchgehenden Reißverschlüssen eine schickere Sprungbekleidung. Wir sprangen betont „zivil“: Rudi Schenk mit einer dunkelblauen Arbeitshose und grauen Kapuzenanorak, Sabine Koske mit weinroter Stoffhose und blauer Trainingsjacke und ich mit blauer Latzhose und karierten Holzfällerhemd.

Bild 41 – Endlich geht es los.

Bild 42 – Der Sportfallschirm EFA 686 Super Olympic.

(Bildquellen: Bild 40 Sabine Ihde, Bild 41 /42 Heinz Großer)

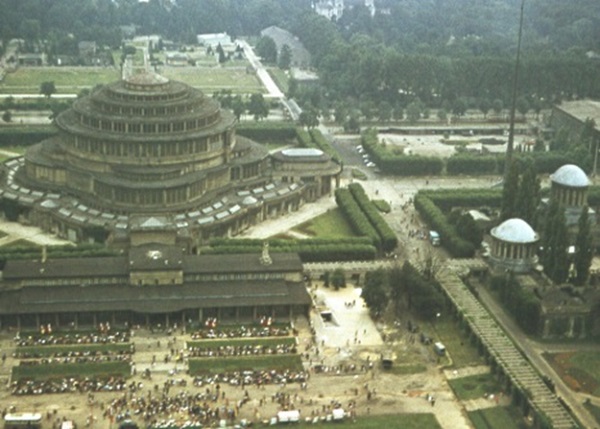

Zu Ehren des polnischen Nationalfeiertages am 22. Juli fand der erste Teil des Wettkampfes mitten in der Stadt auf dem sogenannten Marsfeld am Olympia-Stadion statt. (1936 fand die Olympiade in Berlin statt – in diesem Zusammenhang wurde der ganze Komplex in Breslau errichtet). Das Marsfeld war eine freie Fläche von 375 x 425 m mit Traversen und Tribünen auf der Südseite, dem Park szczytnicki mit uralten und hohen Eichen im Westen, mit dem Stadion Olimpijski, einen weiteren Fußballplatz und Tennisanlagen im Norden und einem Schwimmbad und einem Fallschirmsprungturm (!) im Osten. Also jede Menge Hindernisse, die man sich als Fallschirmspringer nur wünschen kann. Dahinter Oderkanal und Oder – mit 700 m aber weitgenug weg vom Sandkasten, der 50 m vor den Tribünen aufgeschüttet war. Aber das Marsfeld war ja groß genug.

Bild 44 – Marsfeld mit Sandkasten.

Bild 45 – Der Park Szczytnicki und die Jahrhunderthalle.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Am Vortag des Nationalfeiertages gab es einen Trainingssprung in der 3er-Gruppe. Gestartet wurde in Gądów mały und mit der An-2 bei offener Tür quer über die ganze Stadt zum Olympia-Stadion geflogen. Nach der Landung wurde gepackt und mit einem UAZ auf den Flugplatz zurückgefahren. Wir hatten beim Anflug die Möglichkeit, eine „Flirre“ zu werfen (Die Flirre ist ein 3 m langer Streifen aus bunten Krepppapier mit einem eingeleimten Stück Rundstahl, der ungefähr die gleiche Abdrift hatte wie unsere Schirme und in der Luft und am Boden gut zu sehen war). Es folgte der erste Wettkampfsprung in der Gruppe (2,10 m).

Am Nationalfeiertag war die ganze Stadt auf den Beinen und wir hatten tausende Zuschauer. Das war schon ein erhebendes Erlebnis. Vor allem auch das Fliegen über dem wunderschönen Wrocław mit der Altstadt, seinen vielen Parks und dem gewundenen blauen Band der Oder. Durch meine zwei polnischen Praktika kannte ich Wrocław „wie meine Westentasche“ – und nun auch noch von oben. Deshalb habe ich auch meinen Fotoapparat mit hoch genommen. Eine einmalige Gelegenheit, herrliche Luftaufnahmen zu machen – und ich lies mich beim Abgang fotografieren. Das war zwar sicher auch in Polen verboten, aber zu dem Wettkampf scherte das wohl keinen. Zwei Wertungssprünge im Einzelzielsprung (3,03 m). Den zweiten habe ich „verfeuert“. Außerhalb des Sandkasten und damit außer Wertung. Es folgten zwei Gruppensprünge (5,35 und 1,34 m).

Bild 47 – Die alte Oder und der Schifffahrtskanal.

Bild 48 – „Sprung“.

(Bildquellen: Heinz Großer)

Am Folgetag tagsüber drei Wertungssprünge auf dem Flugplatz (0,36/0,36/ 4,85 m). Und nach einer Ruhepause die Nachtsprünge: 22:00 Uhr unser 1. Start – Sagenhaft wunderschön. Am westlichen Horizont war es noch etwas dämmerig und die Stadt im strahlenden Licht sah mit den hellerleuchteten Ausfallstraßen wie eine riesige Spinne aus. Die Landebefeuerung waren 4 Taschenlampen, die die Zielkreuzbahnen und Sandkasten etwas beleuchteten und in der Mitte der mehr oder weniger unbeleuchtet Nuller. Trotzdem war das Ziel aus 800 m gut auszumachen und zog einen magisch an. Um Mitternacht war die Spinne merklich dünner geworden und 02:00 Uhr war nur noch einige Straßen im Stadtzentrum und die Ausfallstraßen zu erkennen. Landeentfernung: 1,65 m / 0,83 m / 4,51 m.

Mit unseren Landeentfernungen bei dem Wettkampf belegten wir hervorragende hintere Plätze. Auch die Österreicher sahen das nicht so verbissen. Nur Sabine Koske bekam einen Preis – als jüngste Teilnehmerin. Zur Erinnerung erhielten alle einen Bildband von Wrocław, auf dem ich zum Abschlussbankett Autogramme sammelte. Die französische Springerin Michele schrieb sogar eine Widmung mit rein: „Dem immer lächelnden Deutschen!“

Unsere – aus sprachlichen Gründen – regen Beziehungen zu den Österreichern hätte uns bald ein großes Problem beschert. Die Österreicher luden uns ein, zum Wettkampfende zusammen mit ihnen in ihrem Kleinbus nach Graz zu fahren – wohl wissend, dass das für uns gar nicht möglich gewesen wäre. Aber unser unbedarftes „Schnattchen“ schrieb sofort an ihre Eltern, dass sie später nach Hause käme, weil sie mit den Österreichern nach Graz fahren würde. Ich könnte die Postkarte gerade noch abfangen, weil „Schnattchen“ mich fragte, welche Briefmarke sie draufkleben sollte. Nicht auszudenken, wenn die Karte eher in Dresden angekommen oder in falschen Hände geraten wäre.

Wir durften dem Veranstalter Aeroklub Wrocław, eine Einladung zu einem Freundschafts-Wettkampf mit dem Aeroklub Dresden überreichen. 3 Wochen später erfolgte der Gegenbesuch am BAZ Riesa-Göhlis. Ein Wochenende bei besten Wetter und vielen Zuschauern. Wir teilten uns ins die Bezeichnung: Für uns war es Freundschaft. Für die Polen war es Wettkampf. Gegen die „Profis“ aus Wrocław mit dem Super-Olympic hatte unsere Bezirksmannschaft mit dem RL-3/5 keine Chance.

(Bildquellen: Heinz Großer)

1971 bin ich mit Waltraut erneut auf dem Flugplatz Gądów mały. Am letzten Tag unsere Reise mit dem Motorrad in die Tatra waren wir mit Władek hier, um uns als Zuschauer den V. Wettkampf um das „Blaue Band der Oder“ anzusehen. Gesprungen wurde wieder aus der An-2. Das Rückholen der Springer vom Olympiastation zum Start auf dem Flugplatz erfolgte diesmal per Hubschrauber. Władeks Bruder ermöglichte uns einen Mitflug mit der klapprigen Mi-4 vom Flugplatz Gądów mały quer über Wrocław zum Olympiastation – ein fantastisch schaurig-schönes Erlebnis.

Bild 53 – Start in Gądów mały.

Bild 54 – Überflug über die Jahrhunderhalle.

(Bildquellen: Heinz Großer)