"Du fliegst wie ein Adler!"

2. Ich werde Fallschirmsprunglehrer

2.1. Lehrerlehrgang

2.1.1. Zentrale Flugsportschule Schönhagen

Mit diesen 7 Sprüngen fuhr ich mit der Jawa zum Lehrerlehrgang an die Zentrale Flugsportschule der GST nach Schönhagen (03.07.61 – 27.07.61). Eigentlich waren 15 Sprünge die Voraussetzung, aber OI Werner Schmidt hatte für mich eine Ausnahmeregelung erreicht. Die Republik brauchte dringend weitere FS-Lehrer. Aus dem Bezirk Dresden waren zwei weitere Kameraden, der lange Wischnat und Günter See, beide Studenten an der TU Dresden. Günter See kam wohl aus Riesa und arbeitete nach Studienende im Stahlwerk. Er war bis zur Wende aktiver Bestandteil unseres Lehrerkollektivs. Insgesamt waren wir wohl 20 Kameraden, darunter auch ein paar Mädels. Lehrgangsleiter war Wolfgang Laue aus Halle. Weitere Ausbilder waren Hans Linde von der Flugsportschule Schönhagen sowie Elli Reimer und Renate Fürstenau aus Dresden. Fallschirmtechnik lehrte der Fallschirmwart der Schule Rolf Schmilk.

Bild 1 – Endkontrolle durch den Lehrgangsleiter Wolfgang Laue bei Horst Wischnat (Bildmitte) und dem Verfasser.

Bild 2 – Elli Reimer, Ausbilderin und damaliges Mitglied der DDR-Kernmannschaft.

Bild 3 – Renate Fürstenau, ebenfalls damaliges Mitglied der DDR-Kernmannschaft und Ausbilderin bei Lehrerlehrgang 1961.

(Bildquellen: Bild 1 – 3 Heinz Großer)

Der Flugplatz in Schönhagen liegt südlich von Berlin unweit des Ortes Trebbin auf märkischem Sandboden, von zwei Seiten von Kiefernwald umgeben. In der sonst flachen Landschaft erhebt sich an der östlichen Platzkante – 50 m über der Platzhöhe – der Große Kien, ein Relikt aus der Eiszeit. Früher bewaldet, hatten die Nazis den Berg gerodet, um an der „Reichssegelflugschule“ Segelflugausbildung mittels Hangschulung mit dem SG-38 durchzuführen. Die frisch ausgebildeten Lastenseglerpiloten wurden von Schönhagen aus direkt an die Front geschickt.

Alle Gebäude wurden 1945 zerstört. 1954 wurden eine neue

Fliegerschule und neue Flugzeughallen aufgebaut und Schönhagen wird

zentrale Flugsportschule der GST zur Ausbildung von Kadern für den

Segelflug, Motorflug, Fallschirmsport und den Modellflug. Ihr Leiter

wurde Fritz Fliegauf. Sein Name führte insbesondere bei ausländischen

Gästen zu Irritationen. Wenn sich Fliegauf vorstellte, antworte man ihm

lautstark mit „Flieg auf“, weil man annahm, das sei der deutsche

Fliegergruß.

Die Rahmenbedingungen waren natürlich ganz anders, wie wir sie von Riesa her gewohnt waren: Unterbringung in zweistöckigen Steingebäuden, 4-Bettzimmer, moderne sanitäre Anlagen, eigene Küche und Speisesaal, gut ausgestattete Unterrichtskabinette und Kinosaal.

Das wichtigste war die Kantine mit Klubraum mit einem Angebot an alkoholfreien Getränken und jede Menge Postkarten mit Fallschirmen und Flugzeugen der GST sowie Witzpostkarten aus der Fliegerei. Besonders scharf war ich auf Postkarten mit Luftaufnahmen aus dem Flugzeug, die der Luftfahrtfotograf Horst Ende so ziemlich als einziger machen durfte. Für uns waren Luftaufnahmen aus dem Flugzeug oder am Schirm strengstens verboten. Und wir wollten ja nicht unseren Rausschmiss riskieren. In der Kantine konnte man wohl auch abends nach der Hitze des Tages ein Bierchen trinken. Die FSBO verlangte ja nur, dass man während der Sprungbetriebes „nicht unter Einfluss von Alkohol stehen“ dürfe.

Bild 4 – Abbildung der Fliegerschule Schönhagen (Teil einer Ansichtskarte)

2.1.2. Theoretische und bodenpraktische Ausbildung

Uns erwartete als erstes ein umfangreiches theoretisches und bodenpraktisches Ausbildungsprogramm, auch zwischendurch, wenn das Wetter keinen Sprungbetrieb zuließ:

– FSBO, FBO, Ausbildungsprogramm, Rekordbestimmungen (16 Std.)

– Fallschirmkunde PD-47 und PS 41a (4 Std.) und für uns neu der Sportfallschirm T2 (3 Std.)

– Sprungautomat KAP-3 (4 Std.),

– Theorie und Technik des Fallschirmspringens (4 Std.)

– Methodik des Unterrichts (2 Std.) – viel zu wenig

– Wetterkunde (2 Std.)

– Gesellschaftspolitischer Unterricht (15 Std.) – viel zu viel

– 1. Hilfe (2 Std.)

– Sportausbildung (20 Std.)

– Kartenkunde und Geländeausbildung (8 Std.)

Dazu kamen Einweisungen in den Flugplatz Schönhagen, in das Flugzeug L-60, in die Montage des KAP-3 und Verzögerungssprünge. Im Prinzip waren wir sehr lernbegierig, sollten wir ja danach vor eine Gruppe von Anfängern stehen und denen das ganze Kompendium des Fallschirmspringens beibringen. Aber viel mehr wollten wir selber springen.

Endlich nach 4 Tagen der erste Sprung in Schönhagen und der erste Sprung aus einer L-60. Sprungsauftrag: Wieder zusätzliches Öffnen des Rettungsfallschirmes.

Bild 5 – Absprungtraining am Boden aus dem Flugzeug L-60 „Brigadyr“.

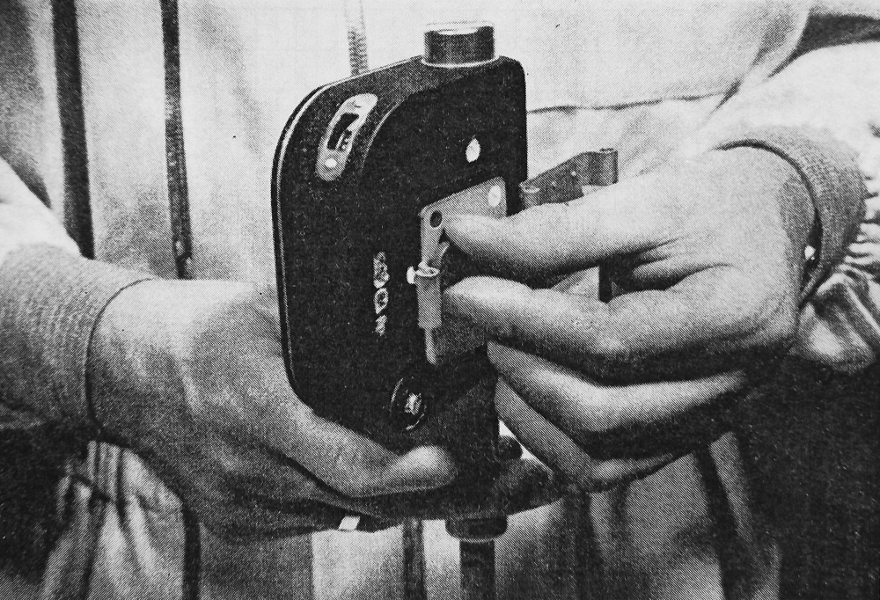

Bild 6 – Vorbereitung des automatischen Auslösegerätes KAP-3 für den Einsatz am Fallschirm.

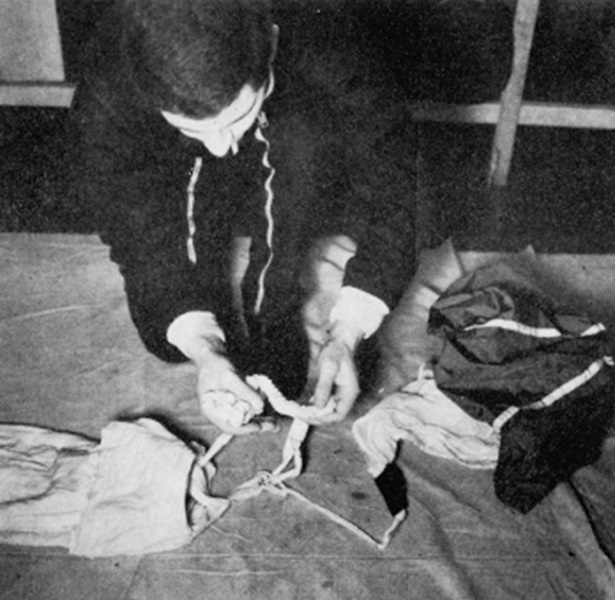

Bild 7 – Zusätzliches Öffnen des Rettungsgerätes, hier der PZ-47.

(Bildquellen: Bild 5 AEROSPORT 04´1960, Bild 6 Grundwissen des Fallschirmspringers, Bild 7 Heinz Großer )

2.1.3. Zielspringen

Es folgen vier Zielsprünge aus 1.500 m. Dazu musste man seine eigene Abdriftberechnung machen: Je höher man abspringt, umso länger dauert das Schweben und umso größer ist die Abdrift. Das ist eine einfache Dreisatzaufgabe: Absetzentfernung (m) = Absprunghöhe (m) mal Windgeschwindigkeit (m/s) durch Sinkgeschwindigkeit (m/s). Absprunghöhe (1.500 m) und Singgeschwindigkeit (5 m/s) sind bekannt. Aber wie will man eine Absetzentfernung von beispielsweise 1.250 m auf einem Feld oder mitten übern Wald bestimmen. Deshalb werden die errechneten Meter in Flugzeit umgerechnet und oben beim Überfliegen des Zielkreuzes die Stoppuhr gedrückt. Die war mit Spanngummis auf dem Rettungsfallschirm angebracht.

Die unbekannte und unberechenbare Größe in der Abdriftberechnung ist der Wind. Dazu haben sich die Fallschirmspringer von den Fliegern den Windsack abgeguckt. Auf einen 2-3 m Mast ist ein schlauchähnliches Stoffding – 2,5 m lang und vorn an einem drehbar gelagerten Drahtkorb von 50 cm Durchmesser befestigt. Das andere Ende mit einer weitaus kleineren Öffnung. Dadurch staut sich darin der Wind. Ist kein Wind, hängt der Sack. Ist viel Wind, steht der Sack und dreht sich in die Windrichtung. Das sieht man noch aus 800 m Höhe und beim gesamten Anflug. Die exakte Windgeschwindigkeit in m/s kann man am Boden mit einem Staurohr- oder Schalenkreuz-Anemometer messen.

Aber der Wind ändert sich ständig. Und er ist in der Höhe stärker und ändert dort auch seine Richtung. Das macht das Zielspringen so kompliziert und spannend. Zwar liefert der per Fernschreiber übermittelte Flugwetterbericht Windstärke und Wind in den verschiedenen Höhen, aber auch das war nur eine grobe Orientierung für den Wind am Platz.

Für das Zielspringen in Schönhagen wurde noch die Windermittlung per Wetterballon praktiziert. Dazu wurde ein Ballon – analog einem überdimensionierten Verhüterli – solange mit Wasserstoffgefüllt, bis er mit einem bestimmten Gewicht belastet in der Schwebe blieb. Das entsprach einer definierten Aufstiegsgeschwindigkeit. Dann wurde der Ballon ohne Gewicht gestartet und mit einem eingenordeten Theodolit verfolgt. In bestimmten Zeitabständen erklang ein Glockenton und da wurden ein Winkel für die horizontale Abweichung vom Standort und ein Winkel in der Vertikalen abgelesen. Mit komplizierten Tabellen und Grafiken könnte damit Windstärke und Windrichtung in den einzelnen Höhenschichten exakt ermittelt werden. Dann konnte man genau den Absetzpunkt errechnen. Und wenn der Ballon sichtbar in den Wolken verschwand, hatte man auch noch die Wolkenuntergrenze. Aber ehe man mit den Berechnungen fertig war, mit dem Springen dran war und die Maschine auf Höhe war – war garantiert der Wind schon wieder ganz anders.

Während des Sprungbetriebes kann man auch vom Boden aus die Absetzzeit vorangehender Springer stoppen und ihren Anflug beobachten. Aber beim ersten Zielsprung in Schönhagen aus 1.500 m war ich der erste Springer im ersten Start. Mit Hilfe des Theodoliten hatte ich 70 sec Abdrift ermittelt. Langsam schraubt sich die L-60 in die Höhe. Inzwischen hatte sich die Wolkendecke abgesenkt, und der Pilot deutet mir an, dass wir nur aus 1.200 m Springen können.

O Gott – ich hatte sowie so schon Bammel vor dem Sprung. Und nun das noch – meine ganze Abdriftberechnung zum Teufel. Wie sollte ich beim Anflug im Kopf meine neue Abdrift ausrechnen. Also bin ich bei 60 sec gesprungen – mitten über dem großen Waldgebiet. Das war viel zu spät. Der Wind war in den fehlenden 300 m am stärksten. Außerdem – und das wissen die Segelflieger besser als wir ahnungslose Springer – baut sich am Vormittag über hellen Sandflächen Thermik auf, während es über den dunklen Wald ein „Saufen“ gibt. Es ging als verstärkt abwärts. Schnell erkannte ich, dass ich keine Chance hatte, den Platzrand zu erreichen. Vor allen hatte ich Angst, womöglich dort in einem der beiden versumpften Tümpel zu landen. Und so habe ich mir beizeiten eine klitzekleine Lichtung (doppeltes Volleyballfeld) im Wald ausgesucht und bin dann in gefährliche Nähe der 15 m hohen Kiefern – 2 m vom Stamm entfernt – problemlos gelandet. Dabei bleib der Schirm nicht mal in den Bäumen hängen, allerdings hatte ein Ast ein Loch in meinen Schirm gerissen. Als ich an den Stamm meiner Kiefer hochblickte und die scharfen Spitzen von armstarken abgebrochen Ästen sah, ist mir fast schlecht geworden. Ich hätte mich glatt aufspießen können.

Der Pilot hat sicher nach unten durchgegeben, dass ich keine Baumlandung gemacht habe, weil der Fallschirm zusammengefallen war. Deshalb hatte man wohl kein Suchkommando ausgeschickt. Wohlweislich waren wir angehalten worden, bei den Zielspringen eine Tragetasche zwischen den Beingurten mitzuführen. Sonst haben wir auf dem Platz 24 Fangleinen und 71,5 m2 Wäsche mit beiden Armen aufgenommen und sind so bis zur Packplane gelaufen.

Also Schirm in die Tragetasche gepackt. Nur mein Verzögerungssack war im Wald unauffindbar. Dazu komm ich nochmals später. Nun stand mir ein längerer Marsch bevor. Bloß gut, dass ich mich noch am Schirm orientiert hatte, wo der Platz lag. Ausbilder Linde bescheinigte mir für den Sprung ein n.e. – mit der Außenlandung war natürlich der Sprungauftrag nicht erfüllt. Trotzdem war ich stolz, mitten im Wald die kleine Lichtung getroffen zu haben und glücklich, nicht in den Kiefern hängen geblieben zu sein.

Bei den nächsten beiden Zielsprüngen, diesmal aus 1.500 m, stimmte die Abdrift. Landeentfernung 80 und 150 m – eine stolze Leistung mit dem PD-47 und bei eigenem Absetzen. Ich hatte mir von irgendwo einen alten Flugzeug-Höhenmesser organsiert – von der Größe eines klobigen Henkeltasse. Der bammelte seitlich am Gurtzeug und verschaffte mir einen großen Vorteil. Eigentlich wäre sogar mehr drin gewesen – aber noch keine Übung beim Steuern und keine richtige Taktik beim Anflug auf den letzten 100 Metern.

Am nächsten Tag erfolgte der 4. Zielsprung aus 1.500 m – Nachmittags, wobei ich bereits vormittags zwei Verzögerungssprünge aus der L-60 absolviert hatte und damit ungefähr wusste, wo der Absetzpunkt war. Diesmal wurden wir aber aus der An-2 als Gruppe abgesetzt. Fehleinschätzung durch den Absetzer. Der Wind hatte sich am Boden über Mittag schlafen gelegt – Windstille, aber in der Höhe mit unverminderter Stärke um 900 nach West gedreht. Wieder war der Platz nicht zu erreichen. Die ganze Gruppe hat es angeschissen – Außenlandung. Ich habe mir beizeiten ein Getreidefeld ausgesucht. Man nimmt die Oberfläche des Kornfeldes als Landefläche wahr und wie gelernt: Füße geschlossen, Beine leicht eingeknickt nach vorn. Mit Eintauchen ins Getreide entspannt man sich unwillkürlich und dann plauzt es erst richtig, wenn man auf die trockene, harte Erde aufkommt. Eine wichtige und schmerzhafte Erfahrung – gilt auch bei hohem Gras, Landung in den Kartoffeln, Rüben und im Mais und hoher Schneedecke auf gefrorenen Boden.

Bild 8 & 9 – Der Fallschirmspringer nutzt die Gurtenden zum Steuern des PD-47 zum Ziel.

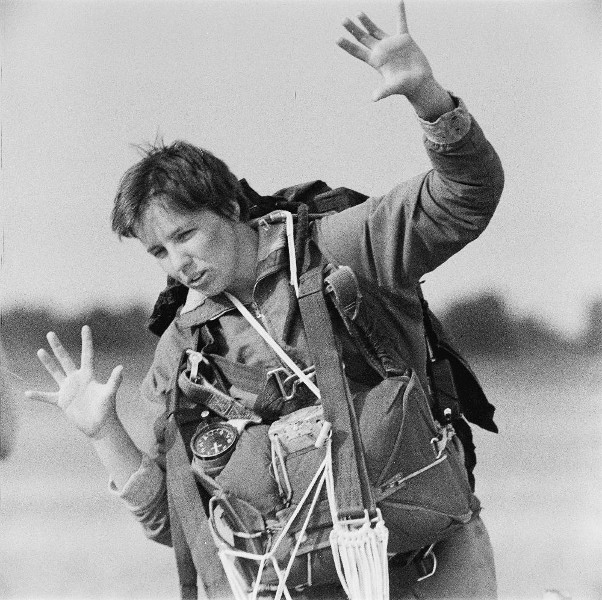

Bild 10 – Landung geglückt.

(Bildquellen: Bilder 8 – 10 Heinz Großer )

2.1.4. Verzögerungsspringen

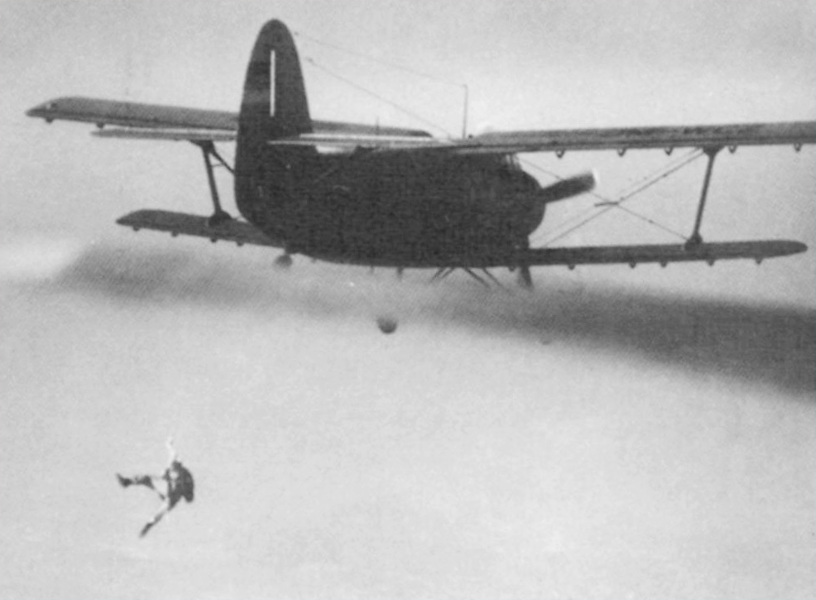

Es folgten in Schönhagen die ersten Verzögerungssprünge (damals noch Stilsprünge genannt) – diesmal aus der An-2.

Mit den Verzögerungssprüngen veränderte sich die Packweise. Statt der Aufzugsleine wurde jetzt der Sprungfallschirm mit einem Aufzugskabel manuell geöffnet. Zur zusätzlichen Sicherung diente der Öffnungsautomat KAP-3, der am Hauptringgurt, später in einer Tasche am Sprungfallschirm befestigt wurde. Er reagierte auf den steigenden Luftdruck im freien Fall und öffnete den Schirm bei 500 m. Da unsere Öffnungshöhe bei den Verzögerungssprüngen bei 600 – 650 m lag, war der Schirm da immer schon offen. Am Boden und im Flugzeug wurde der Automat mit einem – an einer 1,5 m langen Leine befindlichen – Stift gesichert. Diese Leine wurde wie bei der automatischen Öffnung in 250 m Höhe am Flugzeug eingehängt. Beim Absprung zog die Leine den Stift aus den Automaten und entsicherte in damit.

Es veränderte sich auch der Absprunghaltung. In der An-2 stürzte man sich nicht mehr mit geschlossen, leicht abgehockten Beinen und vor der Brust gekreuzten Armen als Paket schräg nach hinten unten, sondern drehte bei sich bei einer Absetzgeschwindigkeit von 120 km/h aus der Tür heraus in Flugrichtung und sprang unter Einnahme der Stilhaltung ab. Aus der L-60 wurde vom vorderen rechten Sitz gesprungen. Bei dem Sprung mit Aufzugsleine stürze man sich mehr oder weniger schräg nach hinten unten in die Tiefe. Beim Stilabgang aus der L-60 musste man sich aus dem Sitz so herausdrehen, das man draußen mit beiden Füßen in Flugrichtung auf der Trittstufe stand, sich mit der linken Hand an der Türkante und mit der rechten Hand an dem Stützholm der Tragfläche festhaltend. Bei einer Absetzgeschwindigkeit von 130 km/h war das eine ganz schön stürmische Angelegenheit. Dann nur rechtes Bein raus und loslassen.

Bild 12 – Ein Springer löst sich von der AN2 und fällt stabil in den relativen Wind.

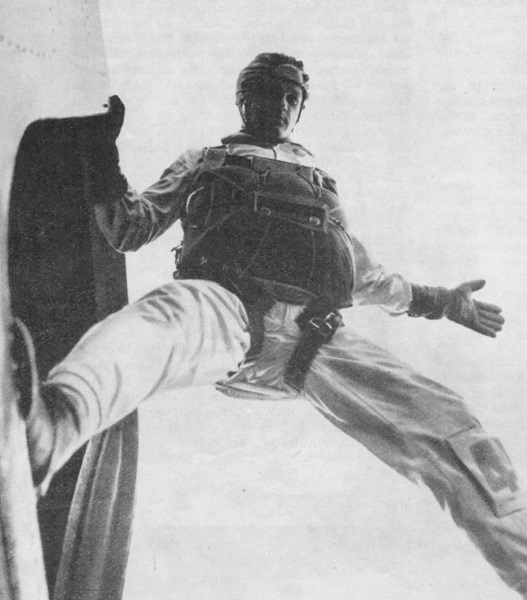

Bild 13 & 14 – Absprunghaltung für Verzögerungssprünge aus der L-60.

(Bildquellen: Bild 11 AEROSPORT 8/1963, Bild 12 unbekannt, Bild 13 aus einer Aggitationsmappe der GST, Bild 14 AEROSPORT 4/1960)

Entsprechend dem übernommenen sowjetischen Ausbildungsprogramm wurde noch in den Anfangsjahren das Verzögerungsspringen mit der Kopflage, der sogenannten „Bombe“ begonnen. Das sollte angeblich den Übergang vom Absprung mit automatischer Öffnung zum Verzögerungssprung erleichtern. Armhaltung überkreuzt wie beim Paketsprung, aber die Beine lang und leicht gespreizt. Da fiel man in eine stabile steile Kopflage. Eigentlich brachte das nichts. Man bekam bei 10 sec ganz schon Fahrt auf, der Öffnungsvorgang war härter und wer dabei extrem strampelte, konnte schon mal mit den Füßen in die Fangleinen geraten. Deshalb wurde die Bombe recht schnell aus dem Programm genommen.

Aus dem sowjetischen Programm waren auch Gruppenabsprünge aus der Gleitspirale und aus dem Sturzflug übernommen worden. Das stammte wohl noch aus dem II. Weltkrieg, wenn die Flugzeuge mit Luftlandetruppen durch Beschuss havarierten. Einige Kameraden auf dem Lehrerlehrgang, die schon ein paar mehr Sprünge hatten, durften die beiden Übungen noch absolvieren. Sie erzählten „Schreckliches“ davon. Ich bin davon verschont geblieben. Die Übungen verschwanden ebenfalls schnell aus unserem Programm.

Stilsprung hieß: Sich auf die Luft legen und dabei stabil fallen. Um das zu erreichen, wurden die Arme rechtwinklig nach vorn gestreckt und die Beine etwas gespreizt und leicht angewinkelt. Und Hohlkreuz, das stabilisierte den freien Fall. Die horizontale oder leichte Standlage erreichte man durch mehr Ausfahren der Arme oder Einziehen der Beine. Drehungen sollten mit dem Anstellen der gespreizten Hände korrigiert werden. Das hatte wie beim Flugzeug sehr viel mit Physik zu tun, mit Wirkungen der Luftkräfte und Drehungen um Längs-, Quer – und Hochachse. Soweit die Theorie.

Aber anfangs machte die Luft mit mir, was wie wollte. Wenn man nicht symmetrisch an der L-60 von Fußstütze und Stützstrebe wegkam oder bei der An-2 sich nicht richtig aus der Tür drehte, dann bekam man sicher ein „Rellerchen“ und wurde dann arg „gebeutelt“. Deshalb waren der richtige Abgang, die Stil-Lage und entsprechende Abwehrbewegungen ständiger Bestandteil des Trainings am Boden – letzteres mit dem Bauch auf einen Hocker liegend.

Begonnen wurde mit 5 Sekunden Verzögerung aus 800 m Höhe. Da fiel man ca. 130 m und nach Ziehen des Aufzugskabels war der Schirm dann bei 650 m offen. Bei den folgenden 10“-Verzögerungssprüngen wurde aus 1.000 m abgesprungen. Da fiel man ca. 330 m und der Schirm war wieder bei 650 m offen. Ich hatte zwar schon eine Stoppuhr, aber die durfte ich bei den ersten 5“-Sprüngen in Schönhagen noch nicht benutzen. In Riesa später habe ich dann die Sprungschüler darauf getrimmt, unter der verwirrenden Belastung des freien Falls und was die Luft mit einen so macht, 5“ bzw. 10“ zu zählen und dabei exakt die Zeit einzuhalten. Gezählt wurde nicht 1 – 2 – 3 …, sondern 121 – 122 – 123 …. Es klappt auch, wenn man ziemlich langsam: „ Meine Tante, deine Tante, die sind beide gleich“ aufsagte. Und die Zeiteinhaltung wurde unten am TSK (einem leistungsstarken Fernrohr) genau mitgestoppt. Man konnte aus mehr als 650 m Entfernung deutlich erkennen, wann die Hand zum Griff ging und gezogen wurde.

Bild 16 – Der Hocker als Trainingsgerät für die Haltung im freien Fall.

Bild 17 – Optische Begleitung der Lehreranwärter mit dem TSK.

Bild 18 – Renate Fürstenau demonstriert nach der Landung nochmal die Einleitung von Drehungen.

(Bildquellen: Bild 15 Fliegerrevue 5/1981, Bild 16/17/18 Heinz Großer)

Wichtig war, dass man beim Öffnungsvorgang eine halbwegs stabile horizontale oder leichte Standlage hatte. Öffnungsvorgänge beim Strampeln, im Überschlag oder in der Rückenlage konnten zu Störungen bei der Entfaltung des Hilfsschirmes, der Streckung des Verpackungssackes, beim Ausschlaufen der Fangleinen und dem Abstreifen des Verzögerungssackes führen. Und Öffnen in Drehungen führte dazu, dass man am geöffneten Schirm „eingeleiert“ war. Und das „Ausleiern“ war zeitraubend, ehe man mit den Steuern beginnen konnte. Beim Öffnen in einer steilen Kopflage schoss man förmlich in das Gurtzeug hinein. Bei längeren Verzögerungszeiten und nicht straff angepassten Gurtzeug konnte das recht schmerzhaft sein. Die blauen Flecken an Oberschenkel und Oberarmen waren dann sichtbares Ergebnis. Viel schlimmer war, wenn ein Ei dazwischen klemmte.

Eigentlich bringen die vielen 5“-Sprünge nichts. Erwischt man einen schlechten Abgang oder kommt man gleich danach ins „Beuteln“, hat man in 5 Sekunden kaum Zeit, das zu korrigieren. Ich tat mich sehr schwer, den richtigen Stil zu finden.

Analog dem persönlichen Flugtagebuch während der Zeit auf der Jak-18A bei der Armee 1959 führte ich neben dem Sprungbuch (offiziell Ausbildungsnachweis genannt) ab Schönhagen bis zum 71. Sprung 1965 ein Sprungtagebuch, in dem ich versuchte, alle meine Sprünge neben den Hinweisen der Ausbilder auch selbstkritisch auszuwerten. Das hat mir bei der Taktik der Zielannährung und beim Erlernen des freien Falls viel geholfen. Aus Fehlern lernt man. Allerdings habe ich in der Luft mehrmals immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Das Ganze liest sich dann in Kurzform so:

2.1.5. Kopflage oder „Bombe“

12. Sprung (5“): Keine Konzentration. Die Sinne setzen ein, als ich mich in Rückenlage befand. Rechte Hand etwas raus, dann stabile Kopflage. Nicht gezählt. War Zufall, dass die Zeit gestimmt hat. Öffnungsvorgang: normale Lage. Hauptfehler: Keine Zeit gezählt. Aufzugskabel nur bis Leerlauf gezogen, dann erst durchgezogen.

13. Sprung (5“): Große Angst vor dem Sprung. Abgang: normale Lage, dann 2 x überschlagen. Nach ca. 7 sec. erst gezogen. Fehler: wieder nicht voll durchgezogen.

16. und 17. Sprung (10“): Absprung normal. Noch nie Zeit gezählt. Man muss ca. 2 sec zusetzen, wenn man nach Zeit springt. Kardinalfehler: Rücken nicht hohl – macht sich auch schlecht, wenn man auf die Uhr guckt. Beine mehr spreizen. Bei unklarer Fluglage besonders hohles Kreuz und Beine spreizen. Besonders wichtig: Kabel volldurchziehen.

18. Sprung (10“): Das erste Mal die Kopflage voll genossen. Wunderbare Lage, weil die Beine weit gespreizt und das Kreuz hohl waren.

2.1.6. Stil-Lage

19. Sprung (5“): Schlechter Abgang. Ziemlich unklarer Zustand, erst nach ca. 3 sec einigermaßen Lage gehabt. Guter Öffnungsvorgang

20. Sprung (5“): Schlechter Abgang, 2 x überschlagen. Mit den Beinen gerudert, Beine nicht weit genug auseinander. Arme zu nah am Körper

21. Sprung (5: Guter Abgang. Lage gehabt, konnte sie aber nicht halten. Im Öffnungsvorgang überschlagen – sehr schmerzhaft.

22. Sprung (5“): Guter Abgang, Beine zu wenig gespreizt, Ruderbewegungen, Lage im Öffnungsvorgang unklar.

Dann hatte ich den „Stil“ halbwegs im Griff und durfte zum Abschluss des Lehrgangs noch drei 10“-Sprünge aus der L-60 machen, damit wir auch aus diesen Flugzeug Stil-Abgänge trainiert hatten.

Beim Schreiben an diesem Abschnitt stieß ich im Internet auf einen Beitrag eines Peter Garbe aus Neustadt/Glewe, der sein Abenteuer Fallschirmsport unter dem Titel „Der PD-47 im Hühnerstall“ auf über 50 Seiten ins Netz gestellt hat. Der war zur gleichen Zeit auf diesem Lehrerlehrgang und seine zwei Seiten dazu, brachten auch bei mir einige bisher verschüttete Erinnerungen zurück:

2.1.7. Stichwort: Rennrodler

Während unseren Lehrerlehrgang in Schönhagen wurde auch – von uns getrennt – die DDR-Mannschaft im Rennrodeln in das Fallschirmspringen eingewiesen. Die Rennrodler waren auf dem Sprung in die Weltspitze. Offensichtlich gehören blitzschnelles Handeln, Körperbeherrschung und Mut auch zum Rennrodeln. Deshalb hielten die Funktionäre der Rennrodler wohl Fallschirmspringen als einen geeigneten Ausgleichssport im Sommer. Die „Schnellbesohlung“ in Theorie und die paar Sprünge mit automatischer Öffnung aus der An-2 scheinen mit geholfen zu haben, denn Thomas Köhler, Klaus Bohnsack und Ortrun Enderlein und andere wurden für ihre Erfolge bei Weltmeisterschaften und Olympiaden weltberühmt.

2.1.8. Stichwort: Verzögerungssack

Nach Abziehen des Verzögerungssackes durch den Hilfsschirm und Öffnung des Fallschirms segelte der Verzögerungssack separat durch die Luft – mit seiner eigenen Abdrift. Man hielt deshalb noch in der Luft Ausschau, wo der Verzögerungssack niederging. Sonst konnte man ihn nach Bergen des Schirmes stundenlang in der Botanik suchen. Damit man ihn auch besser fand, war er rot gefärbt. Insbesondere bei Außenlandungen in Feld und Wald gingen immer welche verloren.

Getreu dem sowjetischen Vorbild mussten wir uns nach dem Sprung beim Lehrer am Landplatz wie folgt zurückmelden „Kamerad Großer vom x. Sprung zurück. Springer gesund. Material vollständig.“ Das mit dem Material bezog sich auch auf das Notaufzugskabel bzw. Abzugskabel, das nach Kappenkontrolle in einen Karabiner am Rettungsfallschirm einzuhängen war und dabei auch schon mal verloren ging.

Auch den sowjetischen Genossen gingen offensichtlich jede Menge Verzögerungssäcke verloren, deshalb haben sie auch Sprünge ohne Verzögerungssack vorgesehen. Dazu wurden die Fangleinen in den Boden des Verpackungssackes eingeschlauft und der Hilfsschirm direkt an die Kappe befestigt. Ziehen – und Plauz war der Schirm auf. Bei 5“-Verzögerung ging das noch halbwegs – aber bei der 10“-Bombe und womöglich noch mit Überschlag machte es mehr als Plauz. Peter Garbe hat das wohl schmerzhaft erlebt und entsprechend drastisch beschrieben. Ich hatte wohl bei meiner 10“-Bombe ohne Verzögerungssack eine schmerzärmere Öffnung.

Aus Sicherheitsgründen für Mensch und Material wurde das Springen ohne Verzögerungssack mit Anweisung FS 1/62 eingestellt und wir mussten weiterhin nach der Landung das rote Ding suchen und finden, bis 1965 der IO Karl-Marx-Stadt Vincent Przybycin die elastische Verbindungsleine erfand. Sie verband Fallschirmkappe und Verzögerungssack, nachdem sie sich beim Abstreifen des Verzögerungssackes gedehnt hatte. Ein Segen für die gestressten Fallschirmspringer und ein weltweit nachgenutztes DDR-Patent.

Video 1 – Öffnungsvorgang des PD-47; hier ist schön zu sehen,wie der Verzögerungssack nach dem Abstreifen davon fliegt.

Bild 19 – Zwei Springer legen die Kappe des Fallschirms in den Verpackungssack. Sie ist im roten Verzögerungssack verstaut.

Bild 20 – Die elatsische Verbindungsleine wird zusammengelegt. Sie war eine sinnvolle Erfindung und ersparte viele Verluste an Material.

Bild 21 – Und er war der Erfinder, Vincent Przybycin, Fallschirmspringer der ersten Stunde.

(Video- und Bildquellen: Video 1 & Bild 19 „Im freien Fall“, Bild 20 „Grundwissen des Fallschirmspringers“, Bild 21 Fliegerrevue 1972)

2.2. Ich brauche noch Sprünge

Ich hatte zwar nun den Lehrerlehrgang erfolgreich abgeschlossen, aber für die Zulassung als FS-Lehrer Stufe III benötigte man insgesamt 40 Sprünge. Also musste ich jede Gelegenheit nutzen, um zu springen.

Ende August 1961, noch in den Semesterferien, war ich wieder zu einem Lehrgang auf den Flugplatz in Riesa-Göhlis: Zwei 10“-Verzögerungssprünge aus 1.000 m, 6 Zielsprünge aus 1.000 m und einer aus 1.500 m. Mehr war in der Woche nicht drin, obwohl ich bereits 3 Sprünge am Tag machen konnte. Vater Heinze bestätigt mir bei 5 der Zielsprünge n.e. (Aufgabe nicht erfüllt) – Landeentfernung zu groß.

Und immer noch keine 40 Sprünge für die Bestätigung als Lehrer. Also nutze ich ein „verlängertes“ Wochenende im September 1961, um mich vom studentischen Kartoffeleinsatz abzuseilen. Drei Zielsprünge aus 600 m, 1.000 m und 1.500 m.

Damit hatte ich die Ausbildungsstufe III abgeschlossen und gleichzeitig die Bedingungen für die Fallschirmsprungerlaubnis (auch Lizenz genannt) erfüllt. Sie berechtigte zum selbständigen Packen der Fallschirme, in die man theoretisch und praktisch eingewiesen war, und zum selbständigen Absetzen. Außerdem erhielt ich am 09.10.1962 das Fallschirmsportleistungsabzeichen in Bronze (Nr. 83).

Dann war wohl Ende der Sprungsaison. Waltraut stand vor der Entbindung. Ich musste mich auf das Studium konzentrieren, damit meine Noten für ein erneutes monatliches Leistungsstipendium reichten. Dann die Hochzeit, Auslandspraktikum, erneuter Kartoffeleinsatz. Ich habe das ganze Jahr 1962 keinen einzigen Sprung gemacht. Und mir fehlte immer noch ein Sprung zur Bestätigung als FS-Lehrer.

Eigentlich hatte ich ja genau 40 Sprünge, wenn man den Pflichtsprung für Piloten aus meinem Motorflugzeit bei der 6. Staffel des FAG 3 in Brandenburg-Briest mitrechnete. Also bin ich auf Wehrkreiskommando. Da fand sich – NVA sei Dank – unter meinen Kaderunterlagen mein Hauptflugbuch von 1959 mit dem eingetragenen Einweisungssprung auf den Segelflugplatz Brandenburg-Mühlenfeld am 03.09.1959 mit der An-2 aus 500 m. Und unbürokratisch hat der Genosse diesen Sprung als 40. Sprung in mein Sprungbuch übertragen.

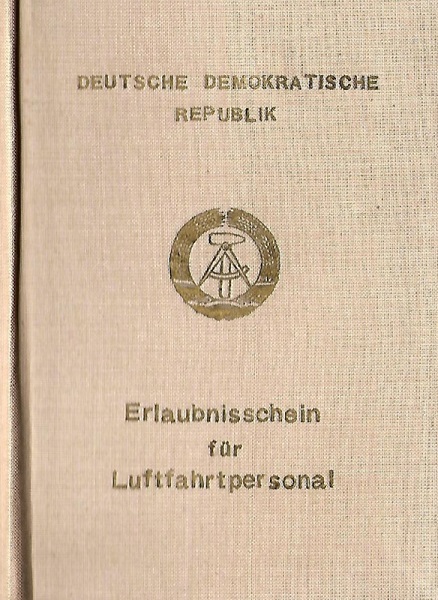

Damit erhielt ich durch OI Werner Schmidt am 16.02.1963 die Zulassung als FS-Lehrer Stufe III. Das umfasste die Berechtigung, Schüler bis zur Lizenz (Fallschirmsprungerlaubnis) auszubilden. Per 22.03.1963 bekam ich das amtliche Dokument dazu – meine eigene Lizenz, den Erlaubnisschein für Fallschirmspringer Nr. XI/0166. Er enthielt die Sondererlaubnisse „Lehrer Fallschirmsprung“ und „Flugleiter im Sportflug Fallschirmsprungbetrieb“

Bild 22 – Der Erlauinsschein für Luftfahrtpersonal – die begehrte Lizenz der Fallschirmspringer.

Bild 23 & 24 – Vorder- und Rückseite des Fallschirmsportleistungsabzeichens in Bronze.

(Bildquellen: Bild 22 privat, Bild 23 / 24 Heinz Großer)