"Du fliegst wie ein Adler!"

1. Meine Grundausbildung als Fallschirmspringer

1.1. Die theoretische Ausbildung

Die theoretische Ausbildung fand in der Betriebsberufsschule der Bau-Union Dresden statt, faktisch schräg gegenüber dem Wohnheim meiner Ingenieurschule. Unsere Ausbilder waren die „Instrukteure“ Egon Bagger und Gisela Hartmann und ihre zwei „Assistenten“, Fischer und der schon über 40 Jahre alte Lienhardt. Unsere Gruppe war anfangs vielleicht 20 – 25 Jugendliche im Alter von 16 – 20 Jahren. Mit meinen Mitstudenten Walter Lerez und Fritz Mollenhauer sind wir als gediente Reservisten die ältesten der Gruppe.

Als erstes sollten wir wohl das Fallschirmspringerlied lernen, denn der Text stand auf der 1. Seite in Waltrauts DIN-A4-Aufzeichnungsheft: „Startklar die Maschinen sind, und die Sonne lacht….“

Jahrzehntelang noch aufgehoben, sind die Aufzeichnungen leider irgendwann verloren gegangen.

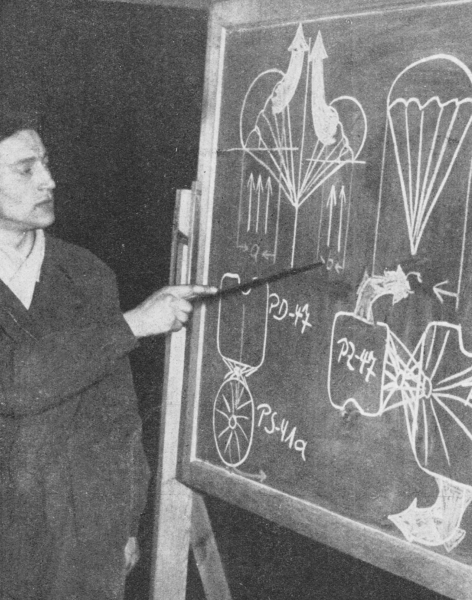

Im Wesentlichen bestand die Theorie in Fallschirmkunde des Sprungfallschirmes PD-47 und der Rettungsfallschirme PZ-47 und PS41a, Theorie und Technik des Fallschirmspringens sowie der Fallschirmsprungbetriebsordnung (FSBO).

1.2. Die bodenpraktische Ausbildung

Parallel erfolgte die bodenpraktische Ausbildung: Packen von Sprung- und Rettungsfallschirm, Absprungübungen (vom Tisch) und Landerolle (auf einer Packplane auf blanken Boden). Diese Ausbildung fand von Oktober 1960 bis Mai 1961 regelmäßig jeden Freitag ab 17:00 Uhr (3 Std.) ebenfalls in der Bau-Betriebsberufsschule statt.

Bestandteil der bodenpraktischen Ausbildung waren auch Absprung- und Landeübungen vom Fallschirmsprungturm am Fucikplatz. 1953 hatte Karl-Marx-Stadt als erstes einen 30 m-Turm und 1955 Halle einen 53 m-Turm erhalten. Dresden hatte 1954 eine der 10 Einheitssprungtürme abbekommen. Die hatten eine Absprunghöhe von 20 m. An der Spitze des Turmes befand sich ein schwenkbarer Ausleger, über den lief über zwei Umlenkrollen ein Stahlseil. An dem hing auf der einen Seite eine Fallschirmattrappe (5 m Durchmesser) mit 24 Fangleinen in 4 freien Gurtenden, die in ein Gurtzeug – analog dem PD-47 – eingehängt werden konnten. Am anderen Seilende befand sich ein Gegengewicht, welches sich in einem Rohr im Turminneren bewegte. Das diente dazu, die unbelastete Fallschirmattrappe nach oben zu ziehen. Dazu musste ein Ventil im Rohr geöffnet werden. Beim belasteten Sprung wurde das Ventil geschlossen und dämpfte damit den „Fall“ des Springers. Die Sinkgeschwindigkeit betrug wie beim PD-47 im Normalfall 5 m/sec und konnte je nach Gewicht des Springes mit dem Ventil reguliert werden.

Im Okt./Nov. 1960 absolvierte ich 12 Sprünge vom Turm, Waltraut 7 Absprünge. Nach den ersten Absprüngen aus der An-2 habe ich feststellen müssen, dass das Springen vom Turm mehr Mut und Überwindung kostet als aus dem Flugzeug. Aus 20 m Höhe nimmt man die Erde unmittelbar und bedrohlich war: Wenn du hier runter fällst, bist du tot. Aus 600 m hat man keine direkte Beziehung mehr zum Erdboden. Man springt ins Nichts – in der Gewissheit, dass der Schirm aufgeht.

Bereits 1963 hatte der Zentralvorstand der GST festgestellt, dass mit den Sprüngen vom Turm ungünstige Elemente gegenüber den Sprüngen aus dem Flugzeug antrainiert würden. Lediglich als Mut-Schulung und für die Werbung seien die Türmen noch von gewissem Wert. Außerdem kostete deren Wartung einen Haufen Geld. Deshalb wurden die Türme spätestens 1967 gesperrt und dann abgerissen.

Auch wir benutzen den Turm bis Mitte der 60er Jahre nur noch für „Gästesprünge – am 1. Mai oder 7. Oktober oder an den Wochenenden, wenn gegenüber Vogelwiese war. Für uns war das eine Werbung, um neue Kameraden für den Fallschirmsport zu gewinnen. Für 0,50 M konnte jeder sich todesmutig in die Tiefe stürzen und bekam im Abschluss dazu eine Urkunde – eine willkommene Einkommensquelle für die GST, die wir aber beim BV (= Bezirksvorstand) abrechnen mussten. Der Dienst als Absetzer auf dem Turm war eine verantwortungsvolle Tätigkeit, musste man ja für das sachgerechte Anpassen des Gurtzeuges und das Einhängen an die Fallschirmattrappe sorgen. Und je nach Gewicht eine ungefährliche Sinkgeschwindigkeit gewährleisten.

Selbst für kleinere Kinder war das eine Attraktion. Manchmal mussten die Beingurte zweimal um die Beinchen gewickelt werden. Einmal reichte das Gewicht eines kleinen Mädchens nicht – sie blieb trotz voll geöffneten Ventils in der Mitte stehen (hängen). Letztendlich musste Egon Bagger auf den Ausleger klettern und durch Ziehen am Stahlseil die Kleine zur Landung bringen.

Beliebt war der Turm auch als Mutprobe durch „Halbstarke“, die sich auf dem Rummel Mut angetrunken hatten und sich dann gegenüber ihrer Truppe oder ihren Mädchen beweisen wollten. Diese erhielten dann eine „Sonderbehandlung“. Die Beingurte wurden etwas lockerer angepasst, beim Absprung wurde das Ventil voll auf (hohe Sinkgeschwindigkeit) und vor der Landung schnell geschlossen. Diese „Springer“ sackten dann richtige in die Beingurte und manchmal war ein Ei dazwischen. Die kamen eben als „Tante“ runter und schlichen dann doch etwas kleinlaut von dannen.

Bild 1 – Emblem des GST-Flugstützpunkt Riesa-Göhlis,

Bild 2 – die Fallschirmsport-Instrukteurin Gisela Hartmann,

Bild 3-5 – Waltrauts 1. Sprung vom Turm

(Bildquellen: Bild 1 & 3-5 Heinz Großer, Bild 2 Deutsche Fotothek)

1.3. Die sprungpraktische Ausbildung

Am 03.12.1960 hatten Waltraut und ich die medizinische Tauglichkeitsuntersuchung für den Fallschirmsport (SMK) bestanden. Mit den Prüfungen zum Abschluss der theoretischen und bodenpraktischen Ausbildung wurden wir beide zur sprungpraktischen Ausbildung zugelassen.

Und so begann für mich die Fallschirmspringerei, die ich 30 Jahre lang mit Leidenschaft betreiben werde, sehr zum Leidwesen von Waltraut. Denn sie musste passen. Sie war inzwischen schwanger und das schloss laut FSBO eine Teilnahme an der sprungpraktischen Ausbildung aus.

Meine Springerei sollte Mitte März 1961 am Bezirksausbildungszentrum für fliegerische Ausbildung (BAZ) in Riesa-Göhlis beginnen. Sollte – denn in dieser Woche hat es nur geregnet. Oberinstrukteur Werner Schmidt hatte seine liebe Mühe, die Massen sinnvoll zu beschäftigen und bei Laune zu halten: mit Fallschirmpacken, theoretischen Unterricht, bodenpraktische Ausbildung, Lieder lernen und Geländespiele bei strömenden Regen. Das meiste habe ich vergessen.

Aber bevor es richtig losgeht, ein paar Sätze zum Fallschirm, zum Absetzflugzeug und zum Ablauf eines Sprunges. Dabei muss ich mir Mühe geben, nicht allzu sehr ins Detail zu gehen. Schließlich habe ich das alles als Fallschirmsprunglehrer jahrzehntelang meinen zahllosen Schülern vorgebetet. Es soll ja kein Lehrbuch für den Fallschirmsport werden.

Fallschirmspringer der ersten Generationen kennen noch für beide Fallschirme die Bezeichnungen: Hauptgerät und Ersatzgerät. Das Wort „Gerät“ ist eine ziemlich unpassende Bezeichnung für das komplizierte Gebilde Fallschirm. Und der Rettungsfallschirm ist kein „Ersatz“ für irgendetwas, sondern ein zweckgebundener vollwertiger Fallschirm. Deshalb habe ich später in der Ausbildung und also auch hier immer die Begriffe: Sprungfallschirm und Rettungsfallschirm verwendet. Man möge mir diese semantische Akribie verzeihen.

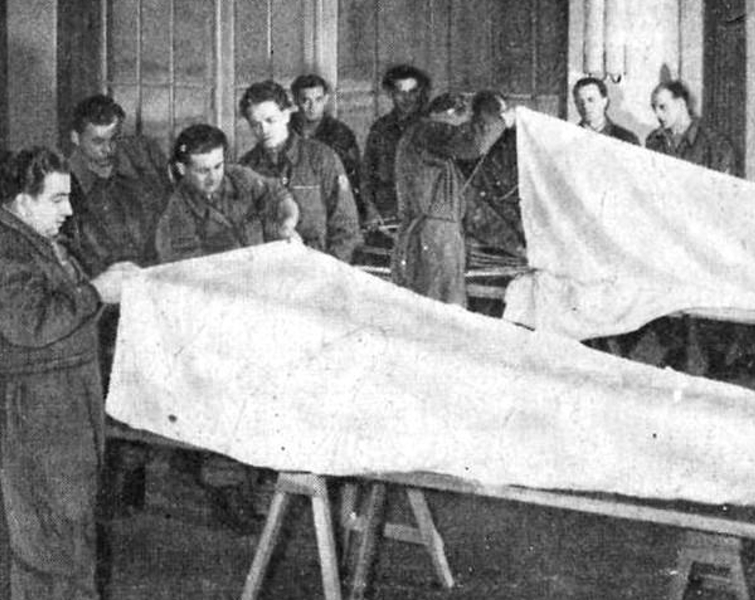

Bild 6 – Packausbildung am Sprung- und Rettungsfallschirm,

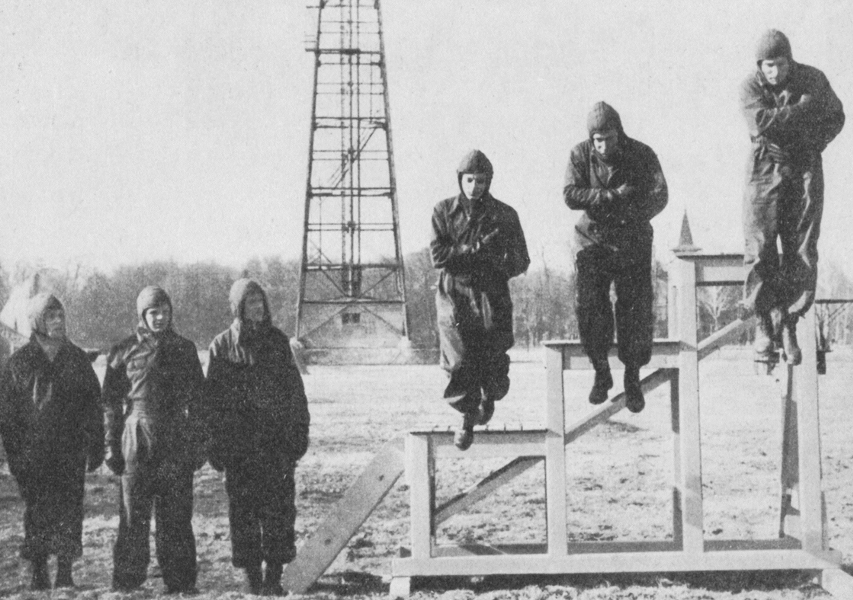

Bild 7 – Bodenausbildung, hier am Sprungpodest,

Bild 8 – Werner Schmidt bei der theoretischen Einweisung,

Bild 9 – Fallschirmspringer mit angelegten PD-47 und PZ-47 bzw. PS41A

(Bildquellen: Bild 6 Sport und Technik, Ausgabe B 03´1955, Bild 7-9 Bildband der GST „Aus der Arbeit unserer Fallschirmsportler“)

1.3.1. Sprungfallschirm PD-47

1947 in der Sowjetunion entwickelt, wurde er bis Anfang der 70er Jahre in den Armeen und Sportor-ganisationen der sozialistischen Länder genutzt. Er bestand aus einer Fallschirmkappe aus 71,5 m2 Baumwollperkal, quadratisch mit abgeschrägten Ecken. An deren Basisrand waren 24 Fangleinen (6,5 m lang, aus Baumwolle) befestigt. Diese mündeten unten in Sechsergruppen an den D-Ringen der 4 Haupttragegurte als Bestandteil des Gurtzeugs. Zwei Beingurte und der Brustgurt wurden mit Karabinerhaken geschlossen. An jeder Seite der Kappe fehlte die mittlere Fangleine. So entstanden an allein Seite sogenannte „Kiele“. Dort strömte etwas mehr Luft aus dem Kappeninneren. Das stabilisierte den Schirm und verhinderte die bei der Landung gefährlichen Pendelbewegungen – wie bei den im 2. Weltkrieg eingesetzten Rundkappen.

Beim hinteren Kiel wurden zusätzlich die beiden angrenzenden Fangleinen weggelassen. Dadurch entweicht hier ein größerer Teil der angestauten Luft und es entsteht ein Vortrieb von 1,5 m/s. Nun musste man den Vortrieb nur noch aufs Ziel richten können. Gesteuert wird, indem man am vorde-ren Haupttragegurt die zweite und dritte Fangleine (von innen) 30 – 50 cm oberhalb der D-Ringen stark nach unten zieht. Soll es rechtsherum gehen, muss man links ziehen – und umgekehrt. Dadurch strömt an der jeweiligen Ecke zusätzlich Luft aus und versetzt die Kappe in eine langsame Drehung. Dazu braucht man aber einige Erfahrung und viel Kraft. Besonders unsere zierlichen Mädchen hatten da ihre Schwierigkeiten.

Die Sinkgeschwindigkeit betrug bei 80 kg Körpergewicht 5 m/s, das sind immerhin 18 km/h. Aber nur bei Windstille kommt man fast senkrecht runter. Die Landgeschwindigkeit ergibt sich aus vertikaler Sinkgeschwindigkeit und horizontal aus Windgeschwindigkeit plus Vortrieb. Da schlägt man bei 5 m/s Wind immerhin mit 30 km/h auf.

Damit sich beim Öffnen des Fallschirms die 71,5 m2 nicht schlagartig entfalten – das wäre sehr belastend für Springer und Material – wird der Öffnungsvorgang „künstlich“ verzögert, indem über die Kappe ein schlauchartiger sogenannter Verzögerungssack gestreift wird, an der ein kleiner Hilfs-schirm befestigt ist. Beim Öffnen streckt dieser als erstes die Kappe, die Fangleinen schlaufen aus und dann erst wird der Verzögerungssack von der Kappe gezogen. Der ganze Vorgang dauert ca. 3 sec. Beim Absprung mit sofortiger Öffnung mit eingehängter Aufzugsleine hat sich in einer Flugparabel die horizontale Absetzgeschwindigkeit der An-2 mit 120 km/h schon beträchtlich verringert und die vertikale Fallgeschwindigkeit noch nicht so stark erhöht. Der Entfaltungsstoß bleibt damit erträg-lich. Auf Grund der verzögerten Öffnung beträgt die Mindestabsprunghöhe des PD-47 250 m (bei 100 km/h).

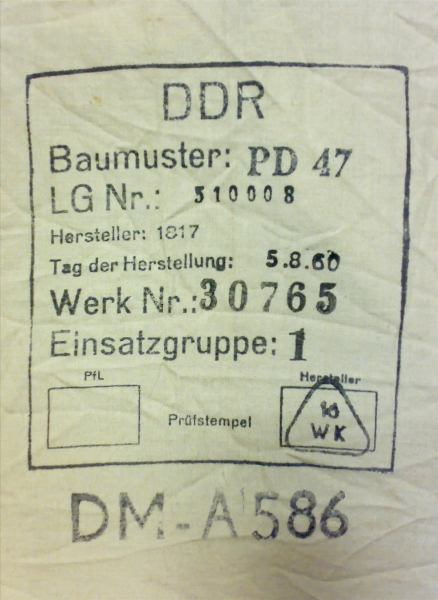

Packen des Fallschirmes bedeutete, die 71,5 m2 Stoff nach Packvorschrift zu legen und zu falten, den Verzögerungssack überstreifen, die Fangleinen akkurat darauf einzuschlaufen, auf dem Verpackungsranzen damit eine „Pyramide“ zu bauen und das Ganze mit hohen Kraftaufwand zu ver-schließen. Das ganze Paket war dann 365 x 580 x 200 mm groß und wurde als Rückenfallschirm getragen.

Der PD-47 hatte zwei Öffnungsarten mit doppelter Sicherung: Die automatische Öffnung mittels der im Flugzeug eingehängten Aufzugleine und zur Sicherheit ein Notaufzugskabel. Und die manuellen Öffnung bei Freifallspringen. Da öffnet der Springer den Fallschirm durch Ziehen am Griff des Auf-zugskabels. Zu Sicherung gibt es einen Automaten. Aber der kommt erst noch.

Bild 11 – Das Packen des PD-47 war besonders, hier legen Packer und Packhelfer eine halbe Bahn.

Bild 12 – Nachdem die Bahnen gelegt sind, wird der Verzögerungssack übergezogen.

Bild 13 – Der Herstellerstempel auf der Bahn I.

(Bildquellen: Bild 10 Ralf Homuth, Bild 11 + 12 „Grundwissen des Fallschirmspringers“, Bild 13 privat)

1.3.2. Rettungsfallschirme PZ-47 und PS-41

Der erste noch im DDR-Fallschirmsport verwendete Rettungsfallschirm war der PZ-47. Kappe und Fangleinen entsprachen dem MPLK-49, einem quadratischen Sitzfallschirm von 49 m2 für den Motorflug, der als so auch bei der GST als Piloten-Rettungsfallschirm auf der Jak18 eingesetzt wurde.

In Riesa erhielten wir aber bereits den PS-41a, eine Rundkappe von 41,5 m2, ein rechteckiges Paket als Brustfallschirm hochkant vor dem Bauch getragen. Er hatte keinen Verzögerungssack, denn er sollte ja im Notfall sehr schnell aufgehen. Da er auch hohen Öffnungsgeschwindigkeiten (bis 180 km/h) standhalten sollte, bestand er aus hochwertiger Naturseite. Bereits 1961 hatte die DDR daraus den BE-3 entwickelt, der lag quer vor der Brust. Und als die Chinesen keine Naturseide mehr liefer-ten, entwickelte die DDR ein Gewebe aus Dederon und damit 1964 den BE-3D. Später kam die Weiterentwicklung in Form des BE-8.

Und zur Ausrüstung gehört auch ein sogenanntes Kappmesser. Ursprünglich war das ein Messer mit versenkbarer Klinge. Die paar dieser Kappmesser, die die GST anfangs hatte, verschwanden sehr schnell. Also musste jeder sein eigenes Kappmesser mitbringen. Das war in der Regel ein „Hirschfänger“ mit einer feststehenden Klinge in einer Lederhülle, die mit einem Stück Fangleine oben auf dem Rettungsfallschirm befestigt wurde. Damit sollte der Fallschirmspringer sich vom Schirm trennen („kappen“), d.h. die Aufzugsleine oder die Fangleinen durchschneiden, wenn er am Flugzeug oder bei einer Baumlandung hängen blieb – oder auch zur Verteidigung gegen den Feind. Das alles stammte wohl noch von den Fallschirmjägern aus dem II. Weltkrieg. Ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner gesamten 30-jähriger Springerei das Kappmesser in einem Notfall eingesetzt werden musste, außer zum Konservendosen öffnen, Bemmen zu schmieren oder Pilze zu putzen (Beim 20. Treffen ehemaliger Fallschirmsprunglehrer 2020 in Riesa machte mich die Springerin Reingart Mannel (vormals Kühl) darauf aufmerksam, dass sie 1968 doch das Kappmesser benutzen musste – siehe Abschnitt 7.5).

Bild 14 – Geöffnete Sprung- und Rettungsfallschirme PD-47 und PZ-47.

Bild 15 – Der Hirschfänger als Kappmesser am BE-3.

Bild 16– Das alte Fallmesser als Kappmesser am PS-41a oder PZ-47.

Bild 17 – Geöffnete Sprung- und Rettungsfallschirme PD-47 und PS-41a.

(Bildquellen: Bild 14 unbekannt, Bild 15 Rudi Daum, Bild 16 Neue Berliner Illustrierte, Bild 17 Ralf Homuth)

1.3.3. Absetzflugzeug Po-2

Begonnen hat der Fallschirmsportbetrieb der GST mit der Po-2 (Kosename „Podwa“). Das war ein zweisitziger Doppeldecker mit Heckrad aus der Frühzeit der Luftfahrt, der seinen Erstflug bereits 1927 absolviert hatte. Im 2. Weltkrieg von den Deutschen nachts als lautlose „Nähmaschine“ gefürchtet, wurde sie von den Polen 1948-1953 als CSS-13 in Lizenz gefertigt (5-Zylinder-Sternmotor, 132 PS, Spitzengeschwindigkeit 155 km/h, Landegeschwindigkeit 80 km/h, Startstrecke 100 m). Aus Polen stammen auch die 24 Maschinen, die in der DDR eingesetzt wurden. Ab 1960 wurden sie aber nur noch im F-Schlepp für Segelflugzeuge genutzt, die letzte bis 1976.

Der Absprung aus der Po-2 erforderte erheblich mehr Mut als aus der An-2. Der Springer musste sich mit den beiden angelegten Fallschirmen in die vordere offene und enge Kabine zwängen. Der Pilot in der hinteren Kabine war gleichzeitig der Absetzer. Auf seinen Zeichen hin arbeitet sich der Springer während des Fluges aus der Kabine heraus, trat auf die untere Tragfläche, musste sich umdrehen und neben der Kabine des Piloten auf das Kommando „Sprung“ warten, um sich dann todesmutig zwischen Hinterkante der unteren Tragfläche und Leitwerk in die Tiefe zu stürzen – Wahnsinn.

1.3.4. Absetzflugzeug An- 2

1.3.5. Absetzflugzeug L-60

Bild 19 – Absetzhöhe erreicht, raus auf die Fläche der PODWA und auf Zeichen des Piloten wird gesprungen.

Bild 20 – Eine der ersten drei AN-2 in der GST, die WCY.

Bild 21– Drei Fallschirmspringer des BAZ Riesa besteigen ein L-60.

(Bildquellen: Bild 18 „Sport und Technik“ 08 ´1977, Bild 19Fliegerrevue 03´1986, Bild 20 Heinz Großer, Bild 21 Klaus Nobis)

1.3.6. Zum Ablauf eines Fallschirmabsprunges

Gesprungen wurde in der zweiteiligen lehmbraunen GST-Uniform mit speziellen Sprungschuhen und einer Lederkappe. Das stellte die GST. Zum Schutz der Sprunggelenke mussten diese mit breiten Elastikbinden bandagiert werden. Nach Anlegen der beiden Fallschirme, zusammen immerhin fast 25 kg, erfolgte eine Endkontrolle. Dazu trat die Gruppe in der Sprungreihenfolge an. Die wurde ent-sprechend des Gewichtes der Springer festgelegt. Beim Gruppensprung springt der Schwerste als erster, weil er schneller sinkt. Umgekehrt – würde ja der Schwerere den Leichteren in der Luft überholen.

Eingestiegen in die An-2 wird in umgekehrter Sprungreihenfolge, der letzte zuerst. Erst wird die linke Reihe belegt, wobei der Sitz an der Tür für den Absetzer frei bleibt. Dann die rechte Seite, so dass der 1. Springer gegenüber der Tür sitzt. Dann wird die Tür geschlossen und die Maschine rollt zum Start. In 250 m Höhe hängt der Absetzer die Aufzugsleine jedes Springers mit dem Karabinerhaken in zwei an der Decke der Kabine verlaufende Stahlseile ein. Warum erst in 250 m Höhe? Im Falle eines Notabsprungs bei einer Havarie des Flugzeuges kann sich der Sprungfallschirm in einer Höhe über 250 m Höhe problemlos automatisch öffnen. Bei einem Notabsprung unter 250 m ist sofort der Rettungsfallschirm manuell zu öffnen. Der Sprungfallschirm muss zu bleiben und darf sich durch eine vorher eingehängte Aufzugsleine nicht öffnen.

Ist die Absetzhöhe erreicht, erhält der Absetzer vom Piloten ein entsprechendes Zeichen. Der Absetzer öffnet die Tür und korrigiert durch Handzeichen eventuell den Anflug. Es wird über das Ziel genau gegen die Windrichtung angeflogen und abgesetzt. Dadurch treiben die Springer mit dem Wind zurück zum Ziel. Diese Abdrift wird nach den schwereren Springern berechnet. Da sie als erste springen, sind sie eher unten und haben eine geringere Abdrift. Das Flugzeug fliegt ja ständig weiter. Deshalb haben die letzten Springer auch eine länge Abdrift. Da sie eine geringere Sinkgeschwindig-keit haben, sind sie länger in der Luft und erreichen den gleichen Landepunkt wie die ersten – theoretisch.

Beim Gruppensprung stehen auf das Kommando „Fertigmachen“ alle Springer auf. Der erste tritt in die Tür und nimmt die Absprunghaltung ein, die anderen reihen sich dicht dahinter in der Sprungreihenfolge auf. Auf das Kommando „Sprung“ springt der erste ab, der zweite tritt schnell an die Tür, nimmt Absprunghaltung ein und springt auf Kommando – usw. Wenn die Reihe nachruckt, muss je-der seinen Karabinerhaken im Stahlseil nach vorn führen. Wenn alle raus sind, holt der Absetzer die Aufzugsleinen in die Maschine – wenn er nicht beim gleichen Anflug hinterher springt.

Die notwendigen Tätigkeiten nach dem Absprung wurden den Schülern regelrecht eingebläut:

1. Nach 3 sec den Notaufzugsgriff betätigen, falls die automatische Öffnung versagt hat. Da das nie eintritt, ist der Schirm nach den 3 sec bereits voll entfaltet.

2. Kontrolle der Fallschirmkappe und der Fangleinen. Wenn nicht – Rettungsfallschirm öffnen. Da aber alles o.k. ist:

3. Notabzugsgriff einhängen

4. Orientierung im Gelände und auf die anderen Springer der Gruppe

5. Steuern zum Ziel

Irgendwann wird es dann ernst: „Fliegen heißt Landen“ – möglichst genau in der Windrichtung, also nie seitlich. Füße und Knie zusammen, die Beine je nach Landegeschwindigkeit leicht angewinkelt vorgestreckt. Hat man zu weit nach vorgestreckt, rutscht man im nassen Gras weg und landet auf den Arsch. Hat man zu wenig vorgehalten und ist viel Wind, dann fällt man nach vorn auf die Nase und der Wind treibt den Schirm samt Springer über den Rasen. Deshalb – abrollen zum Stand und Schirm umlaufen. Soweit zur Theorie.

Bild 22 – In umgekehrter Sprungreihenfolge wird das Flugzeug bestiegen.

Bild 23 – Der Absetzer an der geöffneten Tür beim Einweisen des Pilloten.

Bild 24 – Ein Fallschirmspringer in der Ausgangsstellung und in Erwartung der Freigabe zum Sprung.

Bild 25 – Freigabe erhalten und in gestreckter Haltung Richtung Erde unterwegs (hier als Verzögerungssprung).

Bild 26 – Der Springer versucht durch Herunterziehen der Fangleinen seinen PD-47 zu drehen.

(Bildquellen: Bild 22 – 26 Bildband der GST „Aus der Arbeit unserer Fallschirmsportler“)

1.3.7. Der erste Sprunglehrgang April 1961

Zu dem einwöchigen Lehrgang sind „Massen“ aus dem ganzen Bezirk Dresden angereist – 50 bis 60 „Mann“, d. h. es sind erstaunlich viele Mädchen dabei. Geschlafen wird auf Matratzen bei „Mutter Schleinitz“ im Saal des Gasthofes Leutewitz. Geleitet wurde der Lehrgang von dem Oberinstrukteur Werner Schmidt. Den hatte ich in Riesa schon 1958 bei der Motorflugausbildung kennengelernt. Er machte damals mit dem Fallschirmwart Horst Brändel unsere Fallschirmausbildung.

Horst Brändel war inzwischen als Verantwortlicher für Fallschirmtechnik in den Zentralvorstand der GST (ZV) gewechselt. Später wurde er Präsident des DDR-Aeroclubs und vertrat den DDR-Flugsport in der internationalen Flugsportföderation FAI.

Getreu dem sowjetischen Vorbild wurden unsere Ausbilder noch bis 1960 „Instrukteure“ genannt. Erst danach hieß es Fallschirmsprunglehrer (im weiteren nur noch FS-Lehrer genannt). Aber der Begriff Oberinstrukteur (OI) für den Verantwortlichen für Fallschirmsport im Bezirksvorstand der GST (BV) ist bis zur Wende, bis zum Ende geblieben.

Fallschirmwart und gleichzeitig FS-Lehrer war jetzt Lothar Garus. Ein weiterer Lehrer war Günther Heinze (* 26. 3. 1925 – † 13. 6. 2010), Schmied im Waggonbau Görlitz, später Volkskammerabge-ordneter, mit 36 Jahren wohl einer der Ältesten, ein ehrlicher und aufrechter Genossen, von allen geachtet als „Vater Heinze“, mein großes Vorbild als FS-Lehrer. Und unsere beiden Dresdner Aus-bilder Egon Bagger und Gisela Hartmann.

Die ersten Tage vergehen mit Fallschirmpacken des PD-47 und des PS-41a und bodenpraktischer Ausbildung. Für einen Schirm brauchen wir noch mehrere Stunden. Gepackt wird immer paarweise auf langen Stoffplanen auf der Wiese vor der Segelflughalle. Es erfolgt eine Einweisung in das Ab-setzflugzeug An-2. Wir trainieren das Einsteigen, die Sitzordnung, das Einhängen der Aufzugsleine und das Aufstellen in der Sprungreihenfolge nach dem Kommando „Fertigmachen“, das Herantreten an die Tür, Einnehmen der Absprunghaltung und den Absprung. Es folgen Landeübungen von ei-nem Sprungpodest, erst aus 1 m Höhe, dann aus 2 m Höhe – mit anschließender Fallschirmspringer-rolle. Und wir trainieren des Steuern des Fallschirms und das zusätzliche Öffnen des Rettungsfall-schirmes an einem in der Segelflughalle aufgehängten Pendelgerüst.

Endlich geht es am 11.04.1961 das erste Mal wieder in den Himmel – ohne Fallschirm. Es ist der sogenannte Einweisungsflug – 10 Min. erweiterte Platzrunde. Wir sollen uns mit dem Flugplatz und seiner Umgebung vertraut machen.

Am Mittwoch, den 12.04.1961 dann – es ist leicht diesig und mit 0-2 m/sec kaum Wind – der 1. Sprung: der sogenannte Einweisungssprung aus 700 m. Es folgt am nächsten Tag der 2. Sprung aus 700 m. Hier hatte man 3 sec nach dem Absprung – für den Absetzer deutlich sichtbar – das Not-aufzugskabel zu ziehen. Am gleichen Tag der 3. Sprung aus 800 m: Zusätzliches Öffnen des Ret-tungsfallschirmes. Das war eine Übung, die aus Sicherheitsgründen jährlich zu Beginn jeder Sprungsaison absolviert werden musste.

Dazu musste nach Kappenkontrolle, Einhängen des Notabzugskabels des geöffneten Sprungfallschirms und aufs Ziel zu steuern, so schnell wie möglich mit der rechten Hand der obenliegende Aufzugsgriff des Rettungsfallschirmes gezogen werden. Mit der linken Hand wird nun das ganze Paket der Kappe festgehalten, mit der rechten Hand einige Längen Fangleinen ausgeschlauft und das Ganze schräg nach oben/vorn weitweggeworfen – und gleich nachschlaufen. Wenn man Glück hatte, öffnete sich der runde PS-41a Rettungsfallschirm nach oben und bleib an der Vorderkante des quadratischen PD-47. Wenn man Pech hatte fiel alles nach unten, es gelangte keine Luft in den Schirm und er öffnete sich nicht zusätzlich. Dann musste man zwei Fangleinen so lang hochziehen, bis doch Luft die Kappe füllte und der Schirm aufstieg.

Durch den Vortrieb des Sprungfallschirms landete der Rettungsfallschirm meistens an der linken oder rechten Seite des PD-47. Das ganze System war dann nicht mehr richtig zu steuern und man war froh, wenn man irgendwo auf den Platz runterkam. Keine Chance hatte man, wenn man nicht vorher ausgeschlauft hatte und sich die ganze Wäsche um Körper und Beine wickelte und richtig gefährlich wurde es, wenn das Fangleinenbündel zwischen die Beine geriet und der Schirm nach hinten aufstieg – also schön die Beine zusammenlassen. Bei mir hat es beim ersten Mal geklappt – und in der Folge auch.

Bei den ersten 3 Sprüngen wurden wir aus 700 m bei 120 km/h abgesetzt. Am Donnerstag erfolgt der 4. Sprung: Gruppensprung aus geringer Höhe – 400 m. Aufgrund der geringeren Höhe erfolgt hier das Absetzen bei 150 km/h. Da musste man sich nach der Schirmöffnung ganz schön ranhalten – Kappenkontrolle, Griff einhängen, Orientierung und Drehung zum Ziel – und schon ist man unten.

Am Freitag dann der 5. Sprung: Wieder aus 400 m bei einer Absetzgeschwindigkeit vom 180 km/h. Das war ein ganz schöner Hammer. Da musste man schnell abspringen und sich klein machen. Der Entfaltungsstoß war trotz Verzögerungssack merklich härter.

Damit hatte ich die Grundausbildung abgeschlossen und durfte stolz das Fallschirmsportabzeichen tragen: eine unsymmetrische blaue Raute mit der Schriftzug DDR über einer stilisierten weißen Rundkappe.

1960 hatte die GST bereits 100 lizenzierte Ausbilder und 160 Fallschirmspringer mit Lizenz. 1961 wurde das vorgegebene Soll von 8.300 Sprüngen nur mit 7.365 Sprüngen erreicht. Es fehlte in der ganzen Republik an ausgebildeten FS-Lehrern. Deshalb hatte OI Werner Schmidt mit mir als ein schon etwas älterer Kamerad viel vor. Ich soll noch dieses Jahr auf den Lehrerlehrgang an die Zentrale Flugsportschule der GST in Schönhagen. Voraussetzung war ein Alter über 20 Jahre und mindestens 15 Sprünge. Soviel Sprünge hatte ich noch nicht. Also sollte ich gleich wieder am nächsten Lehrgang in Riesa teilnehmen.

Bild 30 – Der Lohn, das begehrte Abzeichen.

(Bildquellen: Bild 27 – 29 Heinz Großer, Bild 30 privat)

1.3.8. Der 2. Sprunglehrgang

Der fand Ende Mai 1961 statt und war eigentlich ein Trainingslehrgang für eine zukünftige DDR-Nationalmannschaft. Die gesamte 1. Garde des DDR-Fallschirmsport war vertreten:

Werner Schmidt, Manfred Schmidt (Katze), Lothar Garus und Vater Heinze aus Dresden, Wolfgang Laue aus Halle, Günther Schmidt (Beppo) aus Berlin, Günter Storch, Karl-Heinz Hierer, Heinz Schaal, Heinz Wolf, Achim Heiser, Nagel und Biehl. Von den Frauen Anita Stork, Elli Reimer und Renate Fürstenau und als hoffnungsvoller Frauennachwuchs aus Dresden Brigitte Grellmann, Birgit Hausdorf, Karin Latuske und Barbara Haufe.

Geschlafen wurde in großen Mannschaftzelten gegenüber der Segelflughalle. Hinter der Flugzeughalle waren bereits neben dem Sprungpodest ein Pendelgerüst und ein Figurentrainingsgerät aufgebaut.

Bisher war der Mittelpunkt für das Zielspringen ein aus vier weißen Stoffbahnen gebildetes Kreuz – das Zielkreuz, das auf dem Flugplatz je nach Windrichtung in gebührenden Abstand zur Start- und Landebahn ausgelegt wurde. Jetzt sollte für das Zielspringen ein richtiger „Sandkasten“ angelegt werden. Der „Sandkasten“ ist eine kreisrunde Linse aus Sand, in deren Mitte die Nullscheibe liegt, der „Nuller“. Auf den deutlich zu treten, war das Ziel des Zielspringens. Von ihm aus wurde die Landentfernung gemessen. Also versuchte man, die Beine möglichst weit nach vorn zu strecken, um noch ein paar Zentimeter rauszuschinden. Dabei landete man vorwiegend auf den Arsch – eine schmerzhafte und nicht ungefährliche Angelegenheit auf der harten Erde. Deshalb also der weiche Sand. Außerdem kann man im Sand – ähnlich wie beim Weitspringen in der Sprunggrube – besser die Landentfernung messen. Wobei von dem Punkt aus gemessen wird, wo der Springer als erstes die Erde berührt hat. Das Zielkreuz wurde nur noch seitlich vom Sandkasten als optisches Sichtzeichen ausgelegt, dass der Sprungbetrieb freigegeben ist.

Also marschierte Vater Heinze mit seinen Hilfstruppen die 800 m quer über den Platz in die südliche Ecke. Er peilte kurz die Entfernung: 150 m bis zu der östlichen niedrigen Gebüschreihe mit anschließenden Moortümpel, 150 m bis zu der südlichen jungen Pappelreihe und 220 m bis zu den 20 m hohen Pappelwäldchen vorm Burgberg. Weit genug weg von der Start- und Landebahn. Und dann steckte er einen großen Erdstecker in die Erde, an denen sonst die Jak-18 angebunden wurden und bestimmte: „Hier ist in Zukunft unser Nuller!“

Davon ausgehend wurde mit Hilfe eines Bandmaßes ein Kreis mit 25 m Durchmesser ins hohe Gras getrampelt. Dem folgte eine Spatenbrigade, die an dieser äußeren kreisrunden Begrenzung des zu-künftigen „Sandkastens“ die Grasnarbe aushob. Und dann arbeitet man sich mit Spaten und Schau-feln nach innen vor. Mit Schubkarren wurden diese Grasbatzen ans Moorloch und die Erde auf das danebenliegende Feld gekarrt. Dabei bleibt der Erdstecker als Mittelpunkt des Sandkastens immer stecken. Nun musste das „Loch“ von 25 m Durchmesser und 25 cm Tiefe mit Sand aufgefüllt wer-den. Mit dem K30 Garant (Kosename „Phäno“), mit wir sonst das Essen aus dem Stahlwerk holten, wurden aus der Sandgrube zwischen Objekt und Volksgut zahllose Fuhren Sand geholt. Dazu haben wir das Verdeck entfernt, um von drei Seiten auf- und abladen zu können. Und alles schön verteilen und mit dem Rechen glattharken. Wunderschön – unser neuer Sandkasten. Richtig jungfräulich. Wer würde ihn zuerst treffen?

Für das richtige Ansteuern des Nullers brauchten wir noch ein weiteres Hilfsmittel – den 100 m-Kreis. Je nach Windstärke und Windrichtung sollte man am 100 m-Kreis eine ganz bestimmte Höhe haben, um auch wirklich den Nuller erreichen zu können. Deshalb musste er deutlich sichtbar von oben zu sehen sein. Vater Heinze hatte ein langes Schleppseil organisiert und genau 100 m abgemessen. Das Seil wurde am Erdstecker befestigt. Am anderen Ende bei 100 m sollte einer mit dem straff ge-spannten Seil einen Vollkreis laufen. Das war bei dem hohen Gras nicht zu schaffen.

Da kam ich auf die Schnapsidee und bot dazu meine Jawa an (Ich bin bei jeden Wind und Wetter mit dem Motorrad zum Fallschirmspringen gefahren). Die 100 m Seil wurden am Gepäckträger befestigt. Aller 20 m lief einer mit, um das Seil hoch, gerade und straff zu halten und ich steuerte immer gegen, sodass das Seil mit seinen Trägern halbwegs gerade mitkam. So entstand im hohen Gras mit der Fahrspur meiner Jawa der 100 m-Kreis auf dem Flugplatz Riesa-Göhlis. Dann wurde die Fahrspur mit Unkraut-Ex nachgearbeitet. Später wohl mit einem Handpflug aufgebrochen, mit Sand aufgefüllt und auch teilweise geweißt – mit einem Kreidekarren, wie auf dem Fußballfeld. Jahrzehntelang war „mein Zielkreis“ ein unentbehrliches Hilfsmittel bei unserer Zielannäherung. Darauf war ich mächtig stolz. Heute ist von Sandkasten und 100 m-Kreis auf dem Satellitenbild bei Google Earth nichts mehr zu sehen.

Außerdem wurde auf der Abstellfläche gegenüber der Segelflughalle ein kleines maßstabsgerechtes Modell des Flugplatzes aufgebaut: Die Umrisse des Platzes mit dem Sandkasten, 100 m-Kreis, Hecken, Pappelreihe, Wäldchen am Burgberg, Start- und Landebahn, Straße und Objekt. Dort wurde beim „Sprungspiel“ die Taktik der Zielannäherung am Boden trainiert.

Während der ganzen Zeit hat ein vom Zentralvorstand der GST (= ZV) bestellter Fotograf eine Fotoserie von unseren Lehrgangsaktivitäten geschossen, die Eingang fand in eine Werbedokumentation des ZV für den Fallschirmsport. Auf einem Blatt bin ich mit beim Sandkastenbau zu sehen.

Aufgrund der Wetterlage wurde wohl wenig gesprungen. Mein Sprungbuch verzeichnet nur für den 25. Mai einen Sprung mit automatischer Öffnung und einen Sprung mit erneutem zusätzlichem Öff-nen des Rettungsfallschirmes, diesmal mit dem PZ-47. Ein großer und ein kleinerer quadratischer Schirm zusammen am Himmel – ein Steuern war kaum möglich. Je nachdem wie der PZ-47 aufge-gangen war und an welcher Seite des PD-47 zu hängen kam: Das System rotierte im Prinzip mehr oder weniger langsam.

Bild 32 & 33 – Mitglieder der Nationalmannschaft bei der Sprungvorbereitung.

(Bildquellen: Bilder 31 – 33 sind aus der Werbedokumentation des Zentralvorstandes der GST)