Zielspringen

– Die ersten Wettbewerbe in Deutschland –

Bild 1 – letzte Absprachen mit dem Piloten (Bildquelle: Illustrated London News 178, Nr. 4, 27.06.1931)

Bild 2 – Der Moment des Absprungs (Bildquelle: Berliner Illustrierte Zeitung Nr. 21, 24.05.1931)

Bild 3 – Die Landung (Bildquelle: „150 Fallschirmabsprünge“ – Wilhelm Limpert-Verlag Dresden)

Den nächsten großen Sprung gab es nach dem zweiten Weltkrieg und nun konnte man auch von echtem Fallschirmsport sprechen. Bei den internationalen Wettbewerben fanden wieder Zielsprünge statt. Die Größe der Zielkreise wählte man in Abhängigkeit der Absprunghöhen, so wurde bis 1000 m in einen 100 m-Kreis und bei Verzögerungssprüngen aus 1500 m in einen 150 m-Kreis gesprungen. Die besten Springer erreichten Entfernungen zwischen 8 und 12 m. Erstmals gab es auch die Disziplin Gruppenzielsprung.

Im Jahr 1956, als der Fallschirmsport in der DDR noch in den Kinderschuhen steckte, demonstrierten sowjetische Fallschirmspringer bei der ersten WM die effektive Kontrolle über einen Fallschirm mit einer Öffnung in der Kappe. Dieser hat sich als am besten geeignet für das Zielspringen erwiesen. Er drehte sich schnell, hatte eine beträchtliche horizontale Geschwindigkeit und nur kleine Schwankungen. Das Jahr 1957 brachte Fallschirme mit mehreren Öffnungen an die Öffentlichkeit. Die Amerikaner präsentierten einen Fallschirm mit zwei Schlitzen und vier Fehlfeldern. Zu diesem Zeitpunkt tauchten nach und nach eine Reihe von Schlitzfallschirmen auf, als die Hersteller mit der Anzahl und Position der Aussparungen experimentierten und versuchten, die optimalste Variante zu finden. Während der internationalen Wettbewerbe schafften es die besten Fallschirmspringer aus 1000 m durchschnittlich etwa 1-3 m entfernt vom Zentrum zu landen.

Bei den Weltmeisterschaften im Jahr 1960 sprang man aus 2000 m Höhe, hier gab es dann Durchschnittsentfernungen innerhalb von fünf Metern um das Ziel herum. Die besten Leistungen lagen bereits in der Größenordnung von zehn Zentimetern von der Mitte entfernt. (*1) Die Mitte des Zielkreises wurde bereits zwei Jahre zuvor von der CIP (internationales Komitee für Fallschirmsport) normiert; es handelte sich um eine Metallscheibe mit einem Durchmesser von 15 cm. Damit war die klassische Nullscheibe geboren. (*3) Den ersten Nullsprung überhaupt erzielte bei dieser WM im 2. Durchgang der Amerikaner Richard Fortenberry. Er landete genau auf der Zentrumsmarke im Zielkreismittelpunkt und kassierte dafür volle 200 Punkte. (*5)

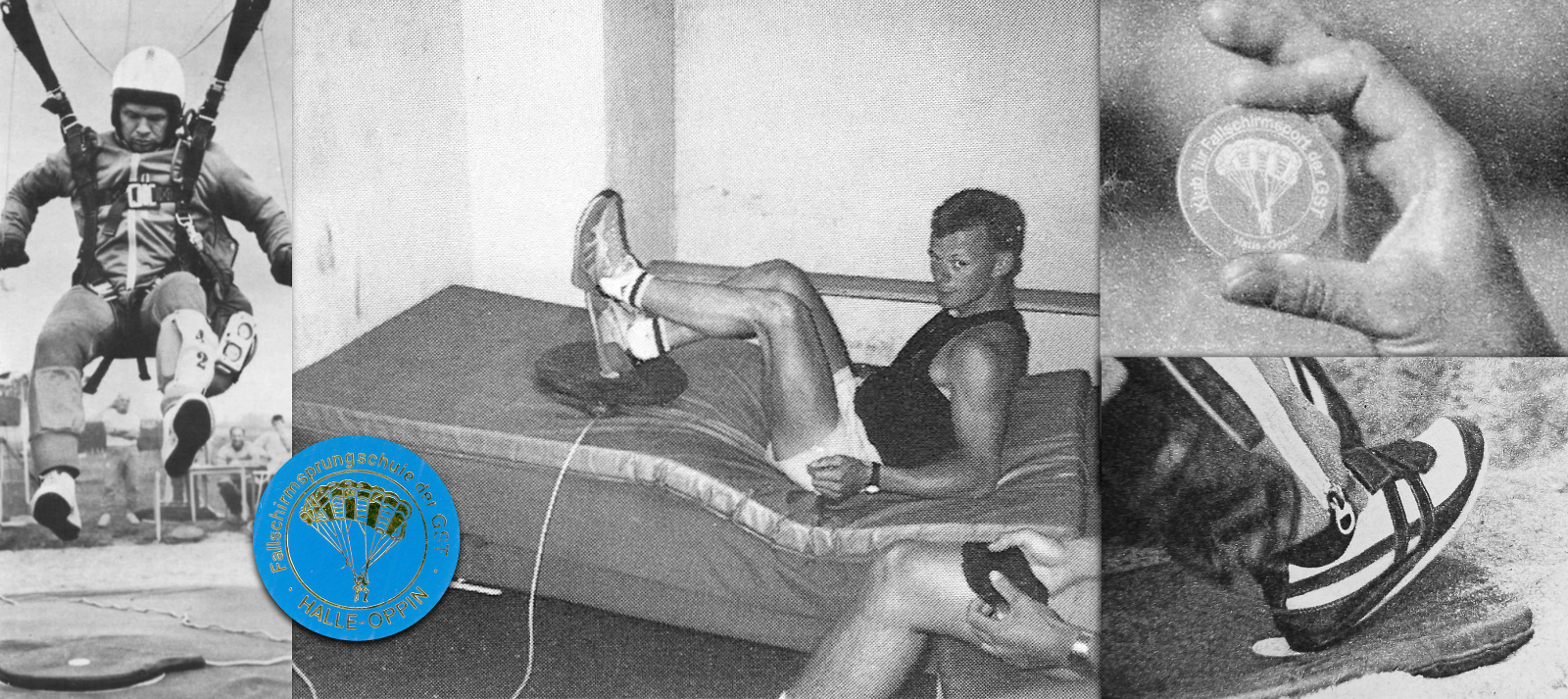

Bild 4 – Wettbewerbe Anfang der Sechziger in der DDR noch ohne Nullscheibe (Bildquelle: Rudi Daum, privat)

Bild 5/6 – ein rundes Stück Blech mit einem Ø vom 15 cm, das war die erste „Null“ (Bildquelle: unbekannt)

Bild 7 – Der erste Fallschirmspringer, der die Null traf, war der Amerikaner Richard Fortenberry

(Bildquelle: Zeitung „Sports Illustrated“, 13.09.1962)

Bild 8 – Die erste Fallschirmspringerin, mit dem perfekten Sprung war Monique Gallimard aus Frankreich

(Bildquelle: Zeitung „Aviation Magazine“, 01.09.1960)

Zwei Jahre später gelang es Heinz Schaal, Mitglied der Nationalmannschaft der DDR, bei den 7. Weltmeisterschaften in Leutkirch (BRD), im Einzelzielspringen aus 1000 m Höhe mit einer Öffnungsverzögerung von höchstens 10 Sekunden zweimal die Null zu „treten“ und die Höchstpunktzahl von 400 Punkten zu erzielen. Damit sicherte er sich den Sieg in dieser Disziplin. Insgesamt gelang es ihm bei diesem Wettkampf viermal die Scheibe zu treffen, damit war er besser als seine anderen Mitstreiter. (*6) Durch diese Leistungen hatte der Fallschirmspringer aus der DDR den seit dem 31. Mai 1961 bestehenden Rekord des Rumänen Gheorghe eingestellt. (*7)

Das Treffen der Zielmitte war schon bald keine Ausnahme mehr und die Nullscheibe wurde zu einem Souvenir der Sportler. Die erste mir bekannte Scheibe, die als Trophäe den Besitzer wechselte, war nicht mehr aus Blech, sondern aus Holz und wurde bei der 2. Deutschen Meisterschaft 1965 in Karl-Marx-Stadt vergeben. Bereits ein Jahr später konnte der Dynamo-Sportler Günter Gerhardt insgesamt 3 Nullscheiben sein Eigen nennen. Auf drei aufeinanderfolgenden Sprüngen erzielte er die maximale Punktzahl (750), also immer mitten auf die Scheibe aus beigem Plastik. (*8)

Bild 9 – 2x „Null“ in Folge und insgesamt viermal traf Heinz Schaal bei der ersten WM-Teilnahme 1964 in Leutkirch (BRD).

(Bildquelle: „Sprung ins Zentrum“, ZV der GST, 01.12.1964)

Bild 10 – Die wahrscheinlich erste Nullscheibe als Trophäe ab es in der DDR bei den 2. DDR-Meisterschaften 1965 in Karl-Marx-Stadt.

Petra Jeruzel konnte sie als einzige Frau mit nach Hause nehmen. (Bildquelle: Günther Gerhardt, privat)

Bild 11 – Ganze dreimal in Folge „Null“ und damit erster Weltmeister der DDR wurde Günter Gerhardt 1966 im eigenen Land.

(Bildquelle: Fliegerrevue 7´1984)

In den Zielsprungdisziplinen werden alle Landungen auf den Zentimeter genau ausgemessen. Das gute, alte Stahlbandmaß hatte dabei jahrzehntelang gute Arbeit geleistet. Aber die für den Erfolg so wichtige Frage, ob der Nullpunkt getroffen wurde und an welcher Stelle genau das Landebein den Boden des Landeplatzes berührte, konnte nicht mehr mit der notwendigen Sicherheit und Objektivität beantwortet werden. Diese Objektivität und Sicherheit bei der Resultatsfeststellung sind für die Entwicklung des Leistungssports aber wichtige Faktoren. Nach mehreren Weltmeisterschaften in den klassischen Disziplinen des Fallschirmsports ist der Kampf um Meter und Sekunden längst zu einem Kampf um Zentimeter und Zehntelsekunden geworden. An der Leistungsentwicklung in der Disziplin Einzelzielspringen seit den IX. Weltmeisterschaften von 1968 in Graz wurde die Notwendigkeit des Einsatzes neuer Messtechniken von Zielsprungmessanlagen immer offensichtlicher. Trotz Schwankungen, hervorgerufen durch die Wetterbedingungen, Zeitverschiebungen entsprechend der geographischen Lage der Flugplätze, Anzahl der Teilnehmer oder der ausgeschriebenen Sprünge, einschneidende Regeländerungen, markante fallschirmtechnische Neuerungen sowie notwendige Generationswechsel in den einzelnen Ländervertretungen, wurde der Leistungsanstieg deutlich. Das Weltmeisterschaftsjahr 1968 war durch die vollständige Ausrüstung aller Sportler mit Rundkappen-Gleitfallschirmen und den Anstieg der Ziellandung mit dem Idealergebnis von 0,00 m gekennzeichnet. Mehr als 20 Prozent aller Sprünge der Männer endeten auf dieser Marke, die noch immer einen Durchmesser von 15 cm aufwies. Außerdem kam es zum ersten Mal zu einem Stechen um den Weltmeistertitel zwischen dem Australier Colin King und dem erfolgreichen Sportler der ČSSR Jaroslaw Kalous. (*3) Im gleichen Jahr konnte Walter Greschner vom SC Dynamo während des Messepokals in Leipzig seine 100. Nulllandung innerhalb eines Jahres erzielen. (*9) All diese Leistungsentwicklungen zeigten deutlich den Trend der nächsten Jahre.

Bild 12/13 – Mit 5x „Null“ in Folge gewann Jaroslaw Kalous (CSSR) den WM-Titel für sich, Team-Weltmeister der Herren 1968 wurde die Mannschaft der DDR.

(Bildquellen: „Parachutist“ (US), October 1968)

Bild 14/15 – Den 100. Treffer auf der Nullscheibe erzielte Walter Greschner während des Messepokals in Leipzig im Oktober 1968.(Bildquellen: unbekannt)

Bild 16/17/18 – Die 4. DDR-Meisterschaften brachten den Abschied der 15cm-Nullscheibe. Ingeborg Kleinjung (links) traf sie zweimal und wurde deutsche Meisterin.

(Bildquellen: AEROSPORT 9´1969, Fliegerrevue 4´1970)

Bild 19 – Der Aufbau einer Landezone gemäß den Vorgaben der FAI.

Bild 20/21 – Das ist die „neue Null“ mit einem Durchmesser von 10 cm. Bei der WM 1970 in Bled war Barbara Karkoschka die einzige DDR-Starterin,

die diese Trophäe mit nach Hause nehmen konnte. (Bildquellen: Fliegerrevue 5´1976 & 11´1970)

Das Gerät „Totschka 30“ (Punkt 30, wobei die 30 auf den Durchmesser der Geberscheibe hinweist) wurde vom sowjetischen Meister des Sports Sergej Tschekalin konstruiert und hatte sich im Training bei über 1000 Landungen bereits bestens bewährt. Die Wettkampfpremiere verlief ebenfalls zu friedenstellend. Die elektronisch ermittelten Werte wurden von den Sportlern als objektive Ergebnisse akzeptiert und es gab keine Meinungsverschiedenheiten um »Nuller« und Zentimeter. Dem Einsatz bei der Weltmeisterschaft von 1974 im ungarischen Szolnok stand nichts mehr im Wege. Das elektronische System nahm den Schiedsrichtern die Arbeit ab und registrierte auf den Zentimeter genau die Zielabweichungen. Damit wurde die so wichtige Objektivität in hohem Maße verwirklicht. Folgerichtig gingen die prozentualen Anteile der Nullsprünge deutlich zurück. (*3)

Der wichtigste und auffälligste Teil von „Totschka 30“, die Geberscheibe, lag im Mittelpunkt des Zielkreises und war über ein etwa 25 m langes Kabel mit der Auswerteelektronik verbunden. Die Scheibe bestand aus zwei flexibel übereinander liegenden Elektroden. Die obere Elektrode war durchgehend flächenhaft gestaltet, während die untere Elektrode Beläge von der Größe der Null und konzentrische Leiterkreise enthielt, deren Durchmesser den Landeentfernungen von 1 cm bis 10 cm entsprachen. Durch Pressluft wurden die beiden Scheiben auseinander, also auf Abstand gehalten. Das 1973 verwendete System von Gasentladungsröhren war jedoch zu anfällig und wurde bald durch ein System auf Transistorenbasis abgelöst. Der landende Springer stellte durch die Wucht des Aufsprungs den Kontakt der Flächenelektrode im jeweiligen Entfernungsring bzw. zur „Null“ her. Bedingt durch die Schuhgröße, wurden stets mehrere Kontaktringe betätigt, aber die Auswerteelektronik sorgte dafür, dass nur der zuerst geschlossene Kontakt zur Ergebnisbildung benutzt wurde. Alle folgenden Kontakte fanden keine Berücksichtigung mehr. Damit wurde auch die Einhaltung der Regeln gewährleistet, die besagten, dass der Punkt der ersten Bodenberührung als Zielsprungergebnis zu ermitteln ist. Die Auswerteelektronik steuerte gleichzeitig das Leuchtschriftfeld und übertrug das Landeergebnis sofort. Wenn das Zentimeterergebnis auf dem Tableau sichtbar wurde, war die Anlage gegen weitere Signale blockiert. Durch Drücken einer Rückholtaste konnte die erneute Betriebsbereitschaft für den nächsten Zielspringer hergestellt werden.

Bild 22/23/24 – Vor Einführung der elektronischen Messanlagen: Die Schiedsrichter markieren mit Fähnchen den Landepunkt und bestimmen mittels Metallmaßband die Entfernung.

(Bildquellen: Urania 8-1972 / Sport und Technik 11´1971 / Fliegerrevue 2´1981)

Bild 25/26 – Grafik als Vorlage für die Nullscheibe anlässlich der DDR-Meisterschaft 1973 in Görlitz und daneben das Endprodukt

(Bildquelle: Uwe Hübner, privat)

Bild 27/28/29/30 – Das elektronische Gerät „Totschka 30“, Made in USSR mit Geberscheibe, Auswerteelektronik und Leuchtschriftfeld,

welches bei der WM 1974 sein internationales Debüt hatte.(Bildquellen: „Sport Parachutist“ (british) 5-1974 / Krylya Rodiny 1-1974)

Die Vorteile dieser elektronischen Anlage lagen auf der Hand und inspirierten viele Techniker sowie Fallschirmsportler zu Weiter- bzw. Neuentwicklungen. Auch in der DDR wurde diese Idee schnell aufgegriffen und der Jenaer Fallschirmsprunglehrer Franz Jentsch, als Ingenieur im Kombinat Carl Zeiss JENA tätig, schuf für unsere Springer eine zuverlässige Trainings- und Wettkampfanlage. Von einem Messwertgeber („Nullscheibe“) gelangte der Wert über ein Verbindungskabel entweder an den Eingang „N“ oder den Eingang „C“ des Erstwertspeichers. Dieser nahm nur den ersten Messwert an, bewahrte ihn im Speicher auf und lehnte alle weiteren Messwerte ab. Der gespeicherte Messwert bildete in der Codiermatrix eine Signalgruppe, die der 7-Segment-Decoder verarbeitete und über eine Leistungsansteuerung den gespeicherten Wert im Anzeigefeld zum Leuchten brachte. Das Aufleuchten der Anzeige erfolgte praktisch im Moment des Berührens der Scheibe. Durch einen Befehl mittels Knopfdruck (s. Bild) konnte der Schiedsrichter die Anzeige löschen, den Erstwertspeicher neutralisieren und damit die Bereitschaft für die Messung des nächsten Sprungs herstellen. Die Stromversorgungsgruppe schützte die einzelnen Baugruppen vor unzulässigen Schwankungen der Batteriespannung und vor einer eventuellen Falschpolung der Batterie. Sollte die Batterie falsch angeschlossen worden sein, so hätte sich das Gerät gar nicht erst einschalten lassen. Die Anzeige war dreistellig bei einer Zifferngröße von 18 x 10 cm. Das Komma zeigte die Betriebsbereitschaft an. Die schon erwähnte Löschtaste (Fernbedienung) gestattete das Ein- und Ausschalten durch den Schiedsrichter vom Sandkasten aus. Eine Besonderheit stellten die Messeingänge „N und C“ dar. Wenn man die Scheibe an den Eingang „N“ anschloss, arbeitete der Erstwertspeicher nach dem „normalen“ Programm, das die übliche Anzeige des „Nullers“ und der nachgeordneten Messwerte beinhaltete. Dazu war die Größe der „Null“ noch extra programmierbar für die Durchmesser 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm und 10 cm. Diese Programmierung konnte bei Bedarf aber nur von Fachleuten in einer Werkstatt vorgenommen werden. Schloss man dagegen die Scheibe an den Eingang „C“ an, so gab es keine Null im Programm und es wurde jede auftretende Entfernung vom idealen Mittelpunkt aus in cm gemessen. Die Messung reichte dann von 1 cm, dem erreichbaren Bestwert, bis zu 20 cm. Dieses Programm war für das Leistungstraining gedacht. Die Ziffernhöhe von 18 cm wurde gewählt, weil dadurch der gelandete Springer, die Betreuer und die Zuschauer das Ergebnis auch aus größerer Entfernung sofort sehen konnten. Die beschriebene Anlage wurde 1979 bei drei Wettkämpfen in der DDR versuchsweise eingesetzt und hatte sich im Wesentlichen bewährt. (*14)

Bild 31 – Ing. Franz Jentsch (V), Fallschirmsprunglehrer in Jena und Konstrukteur der elektronischen Messanlage.

Er verunglückte 1984 bei einem Sprungunfall tödlich. (Bildquelle: Manfred Stötzner (V), privat)

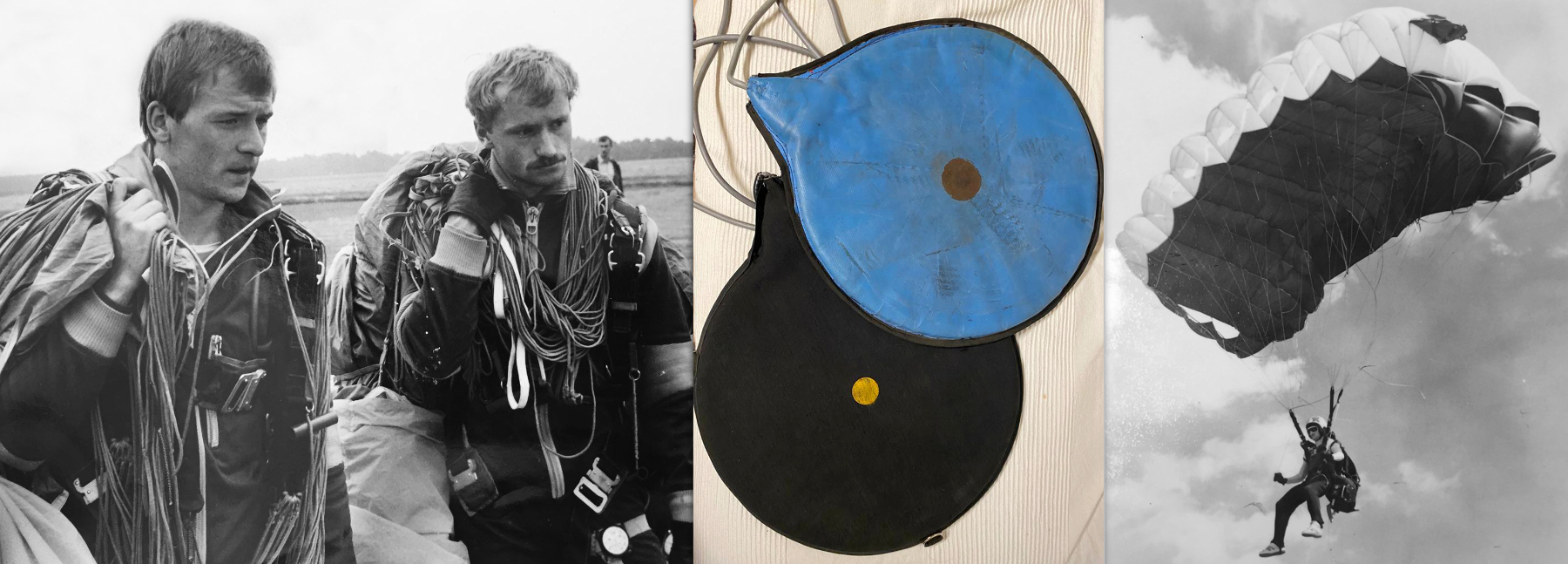

Bild 32/33 – der Messwertgeber (Nullscheibe), ausgeführt als Wechselscheibe. Durch den umlaufenden Reißverschluss ließ sich die Scheibe öffnen

und das Unterteil mit den Kontaktringen auswechseln. Auf der Scheibe liegend das Schiedsrichterkabel für den Löschbefehl und die Fernbedienung.

Das Löschen der Messdaten und die Inbetriebnahme der Anlage erfolgt mittels Knopfdruck.

Bild 34 – Das Blockschaltbild der Zielsprungmessanlage.

Bild 35/36 – Vorder- und Rückansicht des Elektronikteils am Landeplatz – auf dem Foto ein Ergebnis von 0,08 m (Bildquellen: Fliegerrevue 3´1980)

Die elektronischen Zielsprungmessanlagen wurden international weiterentwickelt. Dabei wurden die Landeergebnisse zunehmend auch auf für das Publikum und die Medienvertreter bestimmten Großanzeigen übertragen. Teilweise wurden sie mit Zusatzinformationen über die aktuellen Windrichtungs- und Windstärkebedingungen gekoppelt. Die bei mehreren Weltmeisterschaften eingesetzte Weckbecker-Anlage aus der BRD druckte am Windmesssystem im Moment der Landung des Springers das Ergebnis, die Startnummer und die Landezeit in Stunden, Minuten und Sekunden sowie die Richtung und Stärke des Windes aus.

Aber die Leistungsentwicklung ließ sich nicht aufhalten. Bereits zur Weltmeisterschaft 1976 in der Nähe von Rom kamen bei zahlreichen Mannschaften Stauluft-Gleitschirme zur Anwendung und schon 1978 in Zagreb waren alle Teilnehmer mit diesen Hochleistungsgeräten ausgestattet. Die „Null“-Anteile stiegen auf nicht für möglich gehaltene Werte und die Qualität der Teilnehmerfelder nahm explosionsartig zu. Zum Beispiel betrug die durchschnittliche Landeentfernung aller 1235 Männerlandungen nur 20 cm.

Die Weltmeisterschaft 1980 im bulgarischen Kazanlik bestätigte den internationalen Aufwärtstrend und brachte gleichzeitig den Abschied von der 10 cm-Null, denn ab 1982 sollte die Nullscheibe wieder verkleinert werden. Ein Stechen zwischen drei Sportlern um die Medaillen, wie bei der Weltmeisterschaft 1978 in Zagreb zwischen den DDR-Sportlern Andreas Partsch und Norbert Knappe sowie dem sowjetischen Ass Igor Tjorlo, das nach dem 3. Stechen Bronze für Knappe bereithielt und nach dem 7. Stechen Partsch als Sieger sah, sollte sich nicht wiederholen. (*3)

Bild 37/38/39/40 – 42x Null traten alleine die drei Erstplatzierten bei der Weltmeisterschaft 1978 in Zagreb. Damit war klar, dass die 10 cm-Nullscheibe kein zweckmäßiges

Mittel für den Leistungssport mehr war. (Bildquellen: Aloys Riesenbeck, Laurence `Truck´ Sams, Fliegerrevue 12´1978)

Bild 41/42/43/44 – Um die Hälfte im Radius und um 3/4 in der Fläche reduziert kam ab 1981 die 5 cm-Null zum Einsatz.Da jetzt die Schuhe teilweise größer als das Ziel waren,

durften die Hacken speziell präpariert werden.Auch ohne Schirm und Flugzeug nutzen die Athleten die Zielscheibe im Training und schon bald stieg die Zahl der

perfekten Sprünge wieder enorm an.(Bildquellen: Fliegerrevue 12´1989, Sportparachutist (NL) 8´1989, FÜR DICH 39´1981 & 35´1989)

Bereits 4 Jahre nachdem man das Ziel so drastisch reduziert hatte, haben sich die Delegierten der C.I.P. auf ihrer Sitzung in der Türkei 1986 dazu entschlossen, dass in naher Zukunft die neue „Null“ eine Größe von nur 3 cm (Ø) haben soll. Konkret hieß es im Code Sportif Sektion V, das Zielsprünge auf die 5 cm-Null gesprungen werden, sollte anschließend ein Stechen erforderlich sein, dann nur auf die 3 cm-Nullscheibe, unabhängig davon, ob es sich um ein Einzel-oder Gruppenzielspringen handelte. (*16)

Zeitraum | Durchmesser der Nullscheibe in cm | Flächengröße in cm² | Trefferbestimmung |

1958 – 1969 | 15 | 176,6 | manuell |

1969 – 1981 | 10 | 78,5 | manuell, ab 1974 elektronisch |

1981 – 1996 | 5 | 19,6 | elektronisch |

Während der DDR-Meisterschaften 1987 in Eilenburg kam sie erstmalig zum Einsatz. Aber lassen wir dazu einen Zeitzeugen berichten:

„ … Der 17.07.87 war als Abschluss mit Feierlichkeit und Siegerehrungen festgelegt. Deshalb wurden beim Gruppenzielspringen auch beide Wertungen ersprungen, also das Ergebnis ging mit in die Einzel-Wertung mit ein. Am 16.07.87 absolvierten wir 6 Sprünge Gruppenziel und dann kam mit dem 17.07.87 der letzte Tag. Meine Erinnerung sagt, dass die Abschlussveranstaltung irgendwie gegen 17/18 Uhr angesetzt war. Nach dem 1. Sprung waren die 8 Wertungssprünge der Männer durch und es stand fest, ein paar Springer (0,03 m bei 8 Sprüngen) mussten in die 1. Finalrunde, darunter Klassiker und zwei Komplexer, Olaf Bonness und ich. Ergebnis danach: 2. Finalrunde (weniger Klassiker + 2 Komplexer). Die Plätze 1 und 2 waren vergeben und um den 3. kämpften die beiden Komplexer. Erstes Stechen, beide 0,00 m; zweites Stechen, beide 0,00 m; drittes Stechen, beide 0,00 m … die Hauptverantwortlichen hatten die Uhrzeit immer im Blick und es wurde später und später. Es war mit dem Nachmittag sehr gutes Oma-Wetter vorhanden, also ruhiger, konstanter Wind bis 3 m/s und die Luft ruhig und keine thermischen Ablösungen. Wir waren beim Packen, da kamen die Trainer mit dem Hauptschiedsrichter zu uns und fragten an, ob wir damit einverstanden wären, wenn wir auf eine 3 cm-Nullscheibe springen. Wir wussten, es wird bald auf diese Größe gesprungen werden, waren uns der fortgeschrittenen Zeit bewusst und es ist uns auch nicht entgangen, dass man nur eine Bronze-Medaille mit Urkunde hatte. Na da haben wir einfach ja gesagt und los ging es. Die Größe von 3 cm war damals schon nicht das Problem, da die Schirme super stabil, ruhig und sehr exakt gesteuert werden konnten. Das Problem war der Schuh, der ja an der Verse regelkonform etwas angespitzt und somit auf die 5 cm angepasst war. Das heißt, eine 0,00 m war unwahrscheinlich, selbst 0,01 m sowie 0,02 m (mit 0,02 m hätten wir jetzt die 5cm Größe erreicht). Also wir hatten ja gesagt und für uns beide war klar, wer jetzt die wenigsten cm macht, ist trotzdem und ohne Neid der verdiente Dritte. Anflug Olaf, Landung, Ergebnis 0,01 m; mein Anflug, Landung, Ergebnis 0,02 m. Bei diesen beiden Ergebnissen waren dann doch so manche, auch Funktionäre dabei, die berechtigt gesagt haben, diese Lösung war nicht glücklich – weil beide (Normalfall) 0,00 m erzielt haben. Somit wurden wir intern als Gewinner tituliert und wenn große Größen und Weltmeister dir dabei auf die Schulter klopfen, dann war das schon etwas, was lange in Erinnerung bleibt. Ja, so war das.“ (*17)

Bild 45/46/47 – Die beiden Protagonisten des Stechens um Platz Drei Gerd Wetteborn und Olaf Bonness waren die ersten Sportler,welche in der DDR auf die 3 cm-Null sprangen.

In der Mitte sind die unterschiedlichen Größen der Ziele gut sichtbar. (Bildquellen: Gerd Wetteborn, privat)

Im Herbst 1988 erlebte das neue Fallschirmsprung – Auswertungssystem FA-88 in Halle-Oppin seine internationale Wettkampfpremiere. In enger Zusammenarbeit mit dem Klub für Fallschirmsport der GST entwickelte ein Neuererkollektiv unter Andreas Döschner aus dem Betriebsteil Ultraschalltechnik des Transformatoren- und Röntgenwerkes Halle diese neue Anlage, die mit dem Regelwerk für die 19. Weltmeisterschaft in Nyköping 1988 programmiert worden war. Mit dieser Anlage konnten alle Einzel- oder Gruppenzielsprungaufgaben erfüllt werden. Dass Weltmeisterschaften die Motivation der Sportler immer wieder beflügeln, lassen die Ergebnisse der 88er Weltmeisterschaften erkennen. Die sportlichen Leistungen im Zielspringen waren dort atemberaubend. Das durchschnittliche Landeergebnis aller 594 Frauenlandungen betrug nun mehr 4,1 cm. Die Männer hatten aus meteorologischen Gründen nur 2 (nicht wertbare) Durchgänge springen können und damit das Minimalprogramm von 6 Runden nicht erfüllt. Aber was von diesen Könnern bis dahin demonstriert worden war, hat es bisher bei keinem Zielsprungwettbewerb gegeben. Bei einem Nullanteil von mehr als 56 Prozent lagen die Landungen nur durchschnittlich 13 mm von der Null der elektronischen Messanlage entfernt.

Es ist dabei berücksichtigt worden, dass Landungen außerhalb der elektronischen Zielscheibe automatisch den Wert von 0,16 m angerechnet bekamen, aber auch, dass Gruppen nunmehr aus 5 Sportlern bestanden, wobei nur die 4 besten Ergebnisse in die Gruppenwertung eingingen und das Streichresultat trotzdem für die Einzelwertung erhalten blieb. In der Anlage sind deshalb 5 Speicherplätze eingerichtet worden, die jeweils für einen Springer folgende Werte aufnahmen: Startnummer, Landeergebnis, Uhrzeit. Die Startnummer konnte wahlweise vor oder nach der Landung eingegeben werden. Korrekturen waren gleichfalls möglich. Nach der Landung des letzten Springers wurden die Speicherinhalte auf den Drucker oder Fernschreiber übertragen und dokumentiert. Somit wurden die Speicherplätze für die nächste Fünfergruppe frei. Trotz Bedienarbeiten an der Tastatur konnte die Betriebsbereitschaft der Nullscheibe gesichert werden. Ein nächster Schritt sah vor, die FA-88 durch Richtungs- und Stärkeangaben des Windes zu erweitern. Selbstverständlich waren die Ergebnisse auch auf einen Computer übertragbar. Auch für den Trainingsbetrieb war diese Anlage einsetzbar, denn eine Automatiklöschzeit, die zwischen 1 s und 9 min und 59 s verändert werden konnte, stellte ohne Zutun des Trainers die Betriebsbereitschaft der Scheibe für den nächsten Springer her. Die Verbindung Computer und Trainingsbetrieb eröffnete neue Perspektiven, deren Ergebnis immer höhere Leistungen waren. (*3)

Es hatte sich also in den zwei Jahrzehnten eine rasche internationale Leistungsentwicklung vollzogen. Dieser Prozess war mit den unterschiedlichsten Mitteln und Methoden vorangetrieben worden. Durch die »Verkleinerung der „Null“, durch die Ablösung der manuellen durch die elektronische Weitenmessung und durch die Einführung der Finalrunden wurden die Maßstäbe für eine ausreichende Leistungsselektion immer höher gesetzt, um Zeit und kostenaufwendige Stechen zu vermeiden. Dabei waren elektronische Messanlagen die wichtigste Neuerung. Der subjektive Faktor Mensch in Gestalt des Schiedsrichters wurde zurückgedrängt und der Grad der objektiven Beurteilung der Sportlerleistung erhöht.

| Leistungsentwicklung im Einzelzielspringen bei den Weltmeisterschaften | |||||||||||

1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | |

| Frauen: | |||||||||||

| Gesamtsprünge | 212 | 218 | 410 | 438 | 576 | 655 | 580 | 710 | 392 | 710 | 594 |

| 0,00 m – Sprünge | 17 | 18 | 70 | 31 | 81 | 190 | 144 | 152 | 86 | 172 | 146 |

| 0,00 m – Sprünge in % | 8,0 | 8,3 | 17,1 | 7,1 | 14,1 | 29,0 | 24,8 | 21,2 | 21,9 | 24,2 | 24,6 |

| ∅ – Landeergebnis in cm | 198 | 231 | 155 | 141 | 130 | 54 | 27,5 | 22,9 | 8,7 | 11,7 | 4,1 |

| Männer: | |||||||||||

| Gesamtsprünge | 516 | 516 | 1450 | 930 | 1040 | 1235 | 1200 | 1210 | 751 | 1120 | 278*) |

| 0,00 m-Sprünge | 105 | 84 | 298 | 162 | 263 | 623 | 622 | 434 | 230 | 463 | 258 |

| 0,00 m-Sprünge in % | 20,3 | 16,3 | 20,6 | 17,4 | 25,3 | 50,5 | 51,8 | 35,9 | 30,9 | 41,3 | 56,8 |

| ∅ – Landeergebnis in cm | 154 | 271 | 176 | 81 | 79 | 20 | 16 | 9,5 | 12,9 | 7 | 1,3 |

| *) bei der Weltmeisterschaft 1988 wurde das Einzelzielspringen der Männer nicht offiziell gewertet, weil nur zwei Durchgänge gesprungen werden konnten. | |||||||||||

Im Vergleich zur WM von 1988 war die WM in Jugoslawien 1990 das komplette Gegenteil. Hervorragende Organisation, perfekte Kulisse, tolles Wetter. Gesprungen wurde auf einen Schaumstoffkreis mit einem Durchmesser von 15 m, das war eine Neuheit bei dieser Weltmeisterschaft. In der Mitte eines 1 x 1 m großen Quadrats wurde dann eine 15 Zentimeter große Scheibe platziert, die den möglichen Erstkontakt des Fallschirmspringers mit dem Landekreis auswertete. Dadurch wurde die Arbeit der Schiedsrichter stark vereinfacht und objektiviert.

Bei den Weltmeisterschaften 1996 in Békéscsaba, Ungarn, sprangen die Sportler aus 1000 m Höhe von einem An-2-Doppeldecker auf eine zentrale Scheibe mit einem Durchmesser von 3 cm, also eine weitere Verschiebung der Disziplin in Richtung präziser Perfektion. Trotz der Verkleinerung der „Null“ nahm die Genauigkeit der Leistung der Kontrahenten nicht ab. Der gesamte Zielsprungwettbewerb stand wieder ganz im Zeichen von Zentimeterunterschieden und vielen gesprungenen „Nullen“.

Moderne Fallschirme ermöglichen heute millimetergenaue Landungen. Die Disziplin hat sich in Richtung absoluter Präzision entwickelt und gesprungen wird seit 2007 auf eine 2 cm-Scheibe. Schuhe mit modifizierter Ferse werden verwendet, um es zu treffen. Das Ziel ist elektronisch und kann daher auch minimale Abweichungen messen. (*1)

Bild 48/49/50 – Die „Null“ (2 cm) von heute, nun schon seit 15 Jahren im Einsatz. Kontinuierliches Training und gute Ausrüstung sind notwendig, um absolute Präzision zu erzielen.

Den aktuellen Rekord gem. FAI hält der russische Sportler Andrey Savin mit sieben aufeinander folgenden Nullsprüngen plus einen Zentimeter.

(Bildquellen: Carsten Thiel (@carsten_thiel))

Literaturquellen:

(*1) Entwicklung der Disziplin Zielspringen in Abhängigkeit von der Entwicklung des Fallschirms, Diplomarbeit von Jana Svobodová, Karl-Universität Prag,

Fakultät für Körperbildung und Sport, 09′ 2011

(*2) Abenteuer zwischen Himmel und Erde, S. 51-53, Gustav Bähr

(*3) Fallschirmsport und Elektronik von Dr. Dieter Strüber

(*4) Dr. Dieter Strüber für die Zeitschrift „DER LILIENTHALER“ 1/2008

(*5) „UNTER BULGARIENS HIMMEL“, Herbert Wagner für die Zeitschrift AEROSPORT 10‘1960

(*6) „Sprung ins Zentrum“, eine Broschüre des ZV der GST, Seite 8

(*7) „Ihr Stadion ist der Himmel“, Verlag Pöppinghaus Bochum, Seite 15

(*8) Bulletin Nr. 5 der VIII. WM in Leipzig, Seite 5

(*9) AEROSPORT 2‘ 1969

(*10) Mitteilungsblatt des Aeroklubs der DDR, Juli 1969

(*11) Auszüge aus dem Code Sportif der FAI, Sektion V, Ausgabe 1970

(*12) AEROSPORT 8‘ 1969

(*13) „Крылья Родины“ 10′ 1969

(*14) „Elektronisch gehts besser“, Fliegerrevue 3‘ 1980

(*15) Fliegerrevue 2‘ 1981

(*16) Fliegerrevue 6‘ 1988

(*17) Erinnerung des Komplex -Wettkämpfers Gerd Wetteborn